русский народ в православии хорош

Если бы Вы знали, что говорил Ф.М. Достоевский о «русских» безбожниках, предавших свою веру, БОГА, а затем и Россию, Вы бы очень удивились. ))

Например, в письме A. H. МАЙКОВУ 9(21)октября 1870.(Дрезден.) Достоевский пишет:

Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука: бесы сидели в человеке, и имя им было легион, и просили Его: повели нам войти в свиней, и Он позволил им. Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось всё стадо с крутизны в море, и всё потонуло. Когда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесноватого — уже одетого и смыслящего и сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как исцелился бесновавшийся. (5)

Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых (6), в Серно-Соловьевичей (7) и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть.

Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. »

Ф.М. Достоевский видел расползающееся безбожие в среде русской интеллигенции и, как следствие, осатанелость и беснование, проявляющееся в торжестве идеологии безнравственности и бес-духовности, беспощадного террора, убийства как нормы, анархии, смуты, заговора, революции и тотального разрушения и уничтожения всего и всех.

Даже из этого письма вполне понятно отношение Ф.М. Достоевского к «русским» либералам-безбожникам, отрекшимся от своей веры, от нравственности и духовности, а следом и от своей «русскости» и России. А как он их называл, не будем повторять. ))

Обобщая, слова и мысли Ф.М. Достоевского относительно «русских» безбожников будет правильно и корректно выразить их словами: «Русский без православия – дрянь, а не человек.» Или Вы настаиваете на том, чтобы называть их прямым текстом, так, как называл Достоевский. )))

Духовное рождение русского народа

Язычество культивировало в человеке природные силы и страсти

«Повесть временных лет» так описывает образ жизни Владимира до крещения: «Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены… а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц». После крещения князь освободил от супружеских обязанностей всех бывших языческих жен. Рогнеде он предложил выбрать мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг. До крещения Владимир был «великим распутником», имел несколько сот наложниц в Киеве и в загородной резиденции Берестове. При этом он состоял в нескольких официальных языческих браках: помимо Рогнеды еще с «чехиней» и «болгарыней». Кроме того, Владимир сделал наложницей вдову своего брата Ярополка – греческую монахиню, похищенную Святославом во время одного из походов.

Став князем Киевским, Владимир, с целью противостоять распространению в Киевской Руси христианской веры, предпринял реформы языческого культа: воздвиг в Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества (Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса). Во время гонений в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на Руси – варяги Феодор и Иоанн.

Но «смотр» языческих богов не удовлетворил князя Владимира, и «пятибожие киевского княжеского пантеона» (Б.А. Рыбаков) прижилось ненадолго. Вместе с тем духовный выбор русского князя пробивался через языческую стихию и проявлялся даже в рецидивах языческой природной мощи.

Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому». В следующем 988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Владимир вместе со своей дружиной прошел обряд крещения, после чего совершил церемонию бракосочетания и вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы.

Закономерно, что в былинах князь известен под именем Владимира Красно Солнышко, «ласкового князя Владимира». Ибо князь Владимир оказался выразителем духовного состояния и преображения своего народа: «Гостеприимный, общительный, веселый, несмотря на свои увлечения, насквозь проникнутый славянским благодушием, Великий князь Владимир начинает чувствовать пустоту исповедуемого им язычества и стремление к чему-то новому, лучшему, способному удовлетворить душевную жажду, хотя для него и не ясную. На его зов стекаются миссионеры от разных религий; он свободно обсуживает, совещаясь со своими приближенными, излагаемые перед ним учения, посылает доверенных лиц исследовать характер этих религий на месте и, убедившись этим путем свободного исследования в превосходстве Православия, принимает его. За ним, почти без сопротивления, принимает его весь русский народ. Процесс, который происходил в душе князя, был только повторением, более определенным и сознательным, того, что смутно передумала и прочувствовала вся тогдашняя Русь. Ибо этим только и можно объяснить отсутствие сопротивления столь коренному нововведению» (Н.Я. Данилевский).

Христианство предлагало обуздание плоти, любовь, справедливость, сострадание

Христианство предлагало обуздание плоти, любовь, справедливость, сострадание. Князь Владимир после крещения распустил свой великий «гарем», проявил себя как добрый и справедливый властитель. Известно, что он отменил смертную казнь, но вынужден был ее вернуть по благословению священства, ибо в данном случае доброта оказалась во зло – послужила росту преступности.

В правление Владимира на Руси распространяется грамотность. Некоторые реформы проводились вполне насильственно: «Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых». Учителями были византийцы, болгары, в том числе учившиеся на Афоне. Через поколение на Руси выросли замечательные мастера слова и знатоки литературы, такие как митрополит Иларион.

При Владимире начинается масштабное каменное строительство, заложено множество новых городов.

Киевлян Владимир щедро угощал на пирах каждое воскресенье, даже, по преданию, приказал развозить на телегах еду и питье для немощных и больных: «И повелел снарядить телеги и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: “Где больной или нищий, не могущий ходить?” И тем раздавать всё, что им нужно».

Духовная жажда принудила русских людей обратить взор на православную религию: с одной стороны, новая вера и культура не требовали радикального разрушения традиционного порядка жизни, то есть изначально были глубинно родственны; с другой – новая вера задавала идеалы, которых уже взыскует народная душа. Более всего пленили славянскую душу христианская духовность, христианские добродетели и представления о прекрасном. Историки открывают всё более фактов близости ранней русской религиозности христианству, но сам факт невиданно гармоничного принятия христианства на Руси уже свидетельствует, что русское язычество – это своего рода русский Старый Завет: путь народа к истинному Богу.

Описание у Нестора-летописца знакомства княжеских посланников с византийской религиозностью преисполнено сильнейших чувств радости, ликования, восторга от встречи с невиданно прекрасным и возвышенным, но вместе с тем единоприродно притягательным: «Они же были в восхищении, удивлялись и хвалили их службу…» Послы рассказывали: «Ходили-де к болгарам, смотрели, как они молятся в храме (то есть в мечети), стоят там без пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как бешеный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы; ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах; не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

Больше всего народы разнятся ощущениями и чувствами. Знаменательно, что именно в греческом храме посланники испытали восторг от встречи с Богом

Больше всего народы разнятся ощущениями и чувствами: то, что для одних приятно и притягательно, для других отвратно, то, что для одних – сладко, для других – горько; то, что для одних – возвышенно, для других – смрад великий. Знаменательно, что именно в греческом храме русские посланники испытали нравственный, эстетический и умственный восторг от встречи с подлинным Богом – уже опознанным, своим Богом, иначе откуда им судить, что есть красота и что пребывает там Бог с людьми. «Здесь именно обнаружилось всего яснее какое-то внутреннее сродство между византийской сущностью и славянским духом – сродство достаточно сильное, чтобы притянуть последнего к первой», – заметил в XIX веке европейский исследователь Г. Рюккерт.

Христианство было воспринято как нечто в своей основе близкое

Об этом пишет и современный ученый И.Р. Шафаревич: «Христианство было воспринято как нечто в своей основе близкое… Поражает, как ничтожны были трения, возникшие в связи с принятием христианства на Руси. Ведь нет же оснований считать наших предков какими-то пассивными, равнодушными людьми: насильственной христианизации они, вероятно, сопротивлялись бы восстаниями, как их потомки – разрушению церквей в советское время… А мы читаем о столкновениях в Новгороде, продолжавшихся три (!) дня. Или о столкновении княжеской власти со жречеством старой религии, произошедшем из-за того, что во время неурожая волхвы инициировали “охоту на ведьм”, вдохновляли убийства старух, по их мнению – виновниц неурожая. Летопись говорит и о случаях, когда “мужи княжьи” пытались защитить волхвов, сожженных народом… Никакое пристрастное описание не может скрыть крупного социального конфликта: оно будет его лишь по-своему истолковывать… Поразительно, что такой грандиозный духовный переворот не вызвал глубокого раскола в народе».

Племена Киевской Руси обрели общность и чувство исторического предназначения благодаря обращению в христианство. Окраинные народы через христианизацию усваивали византийские и киевские культурные традиции. «Славянский язык становился общепринятым языком письменности и богослужения, постепенно вытесняя исконные финно-угорские языки с Русского Севера на окраины: на запад в Финляндию и Эстонию и на восток вдоль Волги – в Мордовию и к черемисам» (Д.Х. Биллингтон).

Народ входил в христианский космос, по-бытовому располагая в нем вековечные религиозные представления, привязанности, привычные ритуалы, годичные праздники. В народной религиозности языческая плоть вполне органично облекала христианскую духовность, хотя и не без драматических коллизий. Буйный языческий темперамент подвергался суровому укрощению: святые аскеты Киево-Печерского монастыря замуровывали себя в пещерах, закапывали себя в землю, изнуряли себя голодом, истязали свое тело пытками во имя освобождения от телесных страстей и воспарения к Новому Небу – заоблачной выси христианской духовности. Всецелая любовь к новому духу диктовала радикальное отвержение, почти умерщвление тела в борьбе с плотскими страстями и стихиями. Между крайностями двоеверия и предельного аскетизма формировалась русская православная традиция преображения плоти духом, носителями которой и были святые на Руси. «Таким образом, в Великой Руси имело место не столько двоеверие, сколько постоянное проникновение первобытного анимизма в развивающуюся христианскую культуру. Анимистическое восприятие природы гармонично сочеталось с православным отношением к истории в весеннем празднике Пасхи, который вызывал особое воодушевление на Русском Севере» (Д.Х. Биллингтон).

Сложились и существовали параллельно две культуры

В природе взаимодействия на Руси христианства и темпераментного языческого характера во многом кроется загадка «бессловесных веков». Взаимопроникновение природного генотипа и культурного архетипа проходило веками, в результате чего сложились и существовали параллельно две культуры. Христианская – дневная культура одаряла грандиозным духовным космосом христианской философии, ее носителями были церковные и светские образованные слои. Языческая – ночная культура долго сохранялась в простонародных слоях, сосуществуя с христианской, что не могло проходить без противоречий.

Ночная культура представляла собой смешение христианских представлений с преломленными через них языческими образами. В результате сложились некоторые специфические для Руси типические образы, которые считаются христианскими, но отсутствуют в других христианских конфессиях и даже в других православных культурах. «Совместив хронологически многие языческие праздники с христианскими, народ перенес веками складывавшиеся формы языческого культового действа, выражавшие какие-то глубинные сущностные архетипы народного сознания, на христианские праздники, наполнив их своим, славянским содержанием, которое теперь сохранялось практически только на уровне своеобразной обрядовой эстетики… Древние формы выражения ритуальной духовности представлялись не менее значимыми и органичными, чем формы православного культа, и на практике они объединялись в самых причудливых сочетаниях» (В.В. Бычков).

Генетически русский характер склонен более к стихийному воображению, чем к рациональному осмыслению. Яркая, талантливая славянская душа наделена воображением, сильным эстетическим восприятием, мечтательностью, но ей мало свойственна интеллектуальная аскеза и дисциплина. Дневная культура – это культура духа, высокого ума. Ночная культура – это культура воображения, мечтания, это более душевная культура.

Веками дневная культура – культура духа и высокого ума – овладевала ночной культурой – культурой воображения, мечтания

Веками дневная культура овладевала ночной культурой. Христианизация Руси проходила невероятно динамично: уже через несколько десятилетий в стране было большое количество храмов, христиански просвещенным – ведущий слой. Но стихия языческой души – мифологических образов, языческих представлений о мире, воображения – одухотворялась и христианизировалась достаточно долго. В результате складывались разнообразные синкретические представления. Подобное было у всех народов, принявших христианство. Специфика русской христианизации в том, что языческие стихии не выжигались насильственно, как у европейских народов, а достаточно органично сосуществовали в преображенном виде с христианским космосом. Многие бытовые христианские представления у русских имеют языческий источник, различные славянские племена вносили свою мифологию, поэтому достаточно разнятся религиозные обычаи в различных областях России. Так сложилась своеобразная – нерационалистическая – цивилизация, отличающаяся от западноевропейской большей душевностью, а в сфере мысли – большей художественностью и образностью.

Достоевский о началах русской народной самобытности

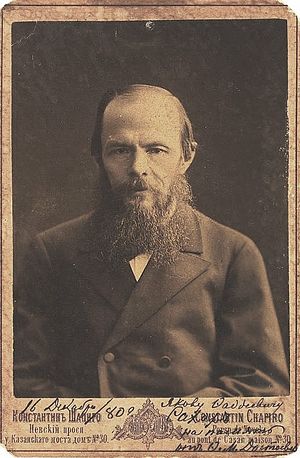

«Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным». В этом был убежден Ф.М. Достоевский, лучше других познавший и бездны русской души, и вершины русского духа. Сегодня день рождения великого писателя. Он родился 30 октября – по юлианскому календарю; в пересчете на григорианский календарь этот день в нынешнем столетии падает на 12 ноября (а не на 11-е, как ошибочно считается). Отмечая рождение писателя, никогда не сомневавшегося в великом предназначении русского народа, портал «Православие.ру» публикует статью Александра Васильевича Моторина, доктора филологических наук, профессора, заведующего секцией нравственного и эстетического воспитания Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

|

Полный расцвет творчества Ф.М. Достоевского знаменательно совпадает с приобщением к старорусской жизни – в географическом и духовном пространстве. С мая 1872 года писатель подолгу живет на земле Старой Руссы, углубляясь в постижение старых, но и вечно новых начал русской почвы, народности. Между прочим, это сказалось в существенном преображении творческой установки: с 1873 года Достоевский начинает «Дневник писателя» и ведет его, выпуская в свет с перерывами вплоть до января 1881 года – почти до самой своей кончины. Перерывы в работе над «Дневником» по сути таковыми не являются. Большие итоговые романы «Подросток» (1874–1875) и «Братья Карамазовы» (1878–1879) можно и должно рассматривать как притчевые включения в ткань творческого Дневника жизни, наподобие непосредственно помещенных в «Дневник писателя» малых произведений («Мальчик у Христа на елке», «Бобок», «Сон смешного человека», «Кроткая»). В сопроводительных дневниковых пояснениях к этому роду произведений Достоевский указывает на их особую художественность: правдивость, почти не вымышленность, приближающуюся к творческому заданию самого «Дневника»: писать «о виденном, слышанном и прочитанном» (Дневник писателя. 1876. Март). При таком подходе даже в большом романе начало художественного вымысла, воображения отчасти погашается стремлением к образному осмыслению действительного жизненного опыта, подлинного личного переживания.

Таким образом, зрелый Достоевский в значительной мере вернулся к одному из коренных начал русского самосознания: к словесному творчеству, свободному от личного произвола художника, от магической игры воображения, от искушения создавать и навязывать большому Божиему миру свой собственный мир, свою правду. Это творчество летописное, молитвенное, проповедническое, богослужебное, всегда в той или иной мере пророческое (не столько в смысле предсказания будущего, хотя и это неизбежно, сколько в смысле духовного богообщения, исполнения Божией воли). Многие современники признавали в Достоевском черты пророка, и сам он, несомненно, стремился в последние годы жизни к такому предназначению как единственно истинному для писателя (потому и любил на склоне лет принародно читать стихотворение А.С. Пушкина «Пророк»).

Именно в этом пророческом, летописно-дневниковом завершении и совершенстве творческой жизни писатель с особенной ясностью осознал и обозначил свою главную цель и задачу: «Главная цель “Дневника” пока состояла в том, чтобы по возможности разъяснять идею о нашей национальной духовной самостоятельности и указывать ее по возможности в текущих представляющих фактах» (Дневник писателя. 1876. Декабрь. – XXIV, 61).

Русскую народную самобытность Достоевский рассматривает с двух основных сторон: со стороны ее вечных, неколебимых «начал», или «идеалов», и со стороны современного, текущего отступления от этих начал – совращения, развращения русской души в лице многих «желающих совратиться» (Дневник писателя. 1876. Апрель. – XXII, 130). Писатель верит, что пока существуют начала, существует и народ и ничто не может его уничтожить, поскольку начала его жизни вечны, разве что он сам (или какая-то часть его) откажется от самого себя, предаст себя в руки врага Божиего и человеческого. Но и в этом печальном случае народ, будучи соборной личностью, сотворенной для вечной жизни, не исчезнет, а расколется на две доли, точнее – уже на два разных народа, один из которых унаследует вечную райскую жизнь с Богом, другой – вечное адское умирание с сатаною, согласно евангельской притче Христа о Своем Втором пришествии и Страшном суде над народами-языками (см.: Мф. 25: 31–46). На этой притче строится вся православная историософия, сторонником которой оказывается Достоевский: каждый народ, как и каждый отдельный человек, сотворен не только для временной, но и для вечной жизни и всегда пребывает в ответе перед Богом за свои земные помыслы, слова и деяния.

В февральском «Дневнике писателя» 1876 года о народных началах говорится так: «Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначалия… А идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятельства, улучшится дело, и разврат, может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся незыблемее и святее, чем когда-либо прежде» (XXII, 41). Идеальные русские начала сложились и утвердились за века страданий ради Христа и выразились в «простодушии, чистоте, кротости, широкости ума и незлобии» (XXII, 44), в желании послужить ближнему своему, а в конечном счете – Господу Богу. «Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает – потому что во много веков перенес много страданий, и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится» (XXII, 113). Идеалы русского народа «сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони» (XXII, 43); «его исторические идеалы» – это, прежде всего, святые подвижники, «да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают!» (XXII, 43). Многие из них были первыми и лучшими писателями нашими (от Феодосия Печерского до Тихона Задонского). Светлые русские начала отразились и в образах новой словесности – той ее части, которая унаследовала достоинства словесности древнерусской: «все, что в ней есть истинно прекрасного, то все взято из народа» (XXII, 43).

Самый чистый и глубокий источник русского народного духа – православное монашество, к которому старец Зосима в «Братьях Карамазовых» обращается с поучением: «Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ – богоносец» (XIV, 294). Именно из среды монашества, напоминает Достоевский устами старца Зосимы, «издревле деятели народные выходили, отчего же не может их быть и теперь. Русский же монастырь искони был с народом» (XIV, 294). Лучшие представители народа вопреки подавляющей все духовное мирской среде находят в себе силы, чтобы уйти в монастырь и уже там обрести благодатные сверхчеловеческие силы для поддержки падающего мира. Кто-то эту поддержку оказывает, не покидая монастырь, подобно старцу Зосиме, а кто-то, подобно Алеше Карамазову, – возвращаясь из монастыря в мир. Сам старец Зосима благословил Алешу на это возвращение в мир: «Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок» (XIV, 259).

|

| Крестьянка мнет лен. Пермской губ. Фото С. М. Прокудина-Горского. 1910 г. |

Среди носителей народных начал в современности Достоевский особо отмечает русских женщин, непосредственно связанных с продолжением народа в поколениях и с воспитанием народной души от младенчества. «Русский человек в эти последние десятилетия страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее» (XXIII, 28); «в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления» (XXIII, 28). Поэтому на страницах «Дневника» и в художественных произведениях писатель тщательно исследует женские судьбы, особенно те обстоятельства, в которых женщина лишается права на семью, на рождение и воспитание детей. Этому искажению женской доли способствует общее давление разлагающейся, «варварской» западной культуры нового времени, и в частности деятельность судов, часто неправедных, с точки зрения русских представлений о справедливости.

В целом «руссизм», «русскую правду», «русскую особь», «русское начало» (XXIII, 40) Достоевский в зрелые творческие годы определил как производные от «русского духа» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 40), понимая под «духом» веру православную и язык как неповторимо русское выражение этой веры. Отсюда повышенное внимание писателя к жизни родного языка (см., например, «Дневник писателя» за 1876 год, июль–август, гл. 3, разд. «Русский или французский язык?» и «На каком языке говорить будущему столпу своей родины?»). Отсюда же и непрестанное внимание к состоянию православной веры в России (это один из основных вопросов в «Дневнике писателя», а также в крупных художественных произведениях – от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых»).

По Достоевскому, «отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве» (письмо А.Ф. Благонравову от 19 декабря 1880 г. – XXX. Кн. 1, 236). Достоевский уверен, что Россия «несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, – Православие, что она – хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 46). Отсюда проистекает высшее предназначение русского народа как истинно православного – ненасильственное примирение всех народов в правой вере, причем с сохранением духовного своеобразия, языка каждого народа: «…назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив – в этом величие наше… Кто хочет быть выше всех в Царствии Божием – стань всем слугой» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 47). Эта мысль станет любимой у Достоевского и получит полное развитие в «Дневнике писателя» за 1880 год.

Русские представляются писателю неким всеобъемлющим духовным единством, способным воспринимать качества всех прочих народов, понимать их «особь» и в то же время оставаться самим собой: «…всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 31).

|

| С. М. Прокудин-Горский. На жнитве. 1909 год |

Россия как прообраз подлинного воссоединения народов противостоит в понимании Достоевского «Европе» и «Соединенным Американским Штатам» как образцам внешнего единства, за которым скрыто стремление народов к взаимному подавлению, к возвышению за счет других: «…Россия… есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не похожее и само по себе серьезное» (XXIII, 43); единение под защитой России «будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия – как и представить не может иначе Европа; и не во имя лишь торгашества, личных выгод и вечных и все тех же обоготворенных пороков, под видом официального христианства… Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение Креста Христова и окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 50).

Историософскому взгляду Достоевского являются три основных современных способа и образа устроения человеческой жизни на земле: православно-русский, восточно-мусульманский и западноевропейский. У каждого способа глубокие исторические корни. Каждый способ порождает соответствующий сверхнарод как особого рода объединение отдельных народов, связанных общим духом и верой, но несколько по-разному выражающих это общее духовное достояние на своих отдельных языках. У каждого сверхнарода в отдельные исторические эпохи преобладает один язык для выражения духовных ценностей и международного общения. Перемены в этом языке существенно связаны с переменами общего духа данного сверхнарода.

Православный, а в современных условиях – русский по преимуществу, способ обустройства жизни восходит к первобытной, до-потопной библейской праведности и ее преображающему возрождению в христианстве. Достоевскому близка романтическая мысль о том, что русский народ-«богоносец», как и славяне в целом, еще в своем язычестве сохранил некие черты первобытной праведности, которые, будучи преображенными христианским духом, удержались и после принятия Крещения. Знаменательно, что буквально последней цельной мыслью Алеши Карамазова в последнем романе писателя стала именно мысль о таком преемстве между языческой (точнее – первобытной, сохранившейся в язычестве) и православной праведностью, причем преемстве в исключительно важном для жизни народа погребальном обряде, напутствующем из временной жизни в вечную (и мысль эта прозвучала после исповедания веры в воскресение мертвых для вечной жизни): «Ну, а теперь кончим речи и пойдем на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее» (XV, 197).

Православно-русский способ жизнеустройства писатель подробно описывает в «Дневнике» и сопутствующих художественных произведениях, рассматривая его в противоборстве с другими. Этому образу жизни особенно свойственно признание вечного достоинства и неповторимой самобытности каждого малого народа, входящего в состав данного духовного сверхъединства. Все народы рассматриваются как братья в общей семье. Именно этот способ жизни Достоевский считает богоданным и подлинно человечным, а потому и достойным распространения на все человечество, на все мироздание. Такую свою веру в расширяющееся влияние русского духа он с особенной силой подтвердил в речи о Пушкине, помещенной в «Дневнике» на самом исходе жизни. Правда, это светлое убеждение отчасти противоречило трагической эсхатологии самого Православия, на что указал еще К. Леонтьев, назвавший Достоевского представителем «розового христианства».

|

| С. М. Прокудин-Горский. Бухарский эмир Алим Хан. 1911 год |

Исламский сверхнарод (в таких его проявлениях, как российские татары-мусульмане и балканские турки) Достоевский рассматривает бегло и по сути не вычленяет его из состава западного сверхнарода, усматривая между ними общие родовые черты духа, способствующие и внешнему союзническому их противостоянию православной России и подопечным ей православным народам в ходе последних Крымской и Балканской войн. Для этого сверхнарода, в современном проявлении преимущественно западного, а по происхождению скорее ближневосточного, свойственно всепоглощающее стремление к земному господству, духовному и овеществленному. Это стремление побуждает к смесительному слиянию отдельных соучаствующих народов в общем составе, причем сильнейший из народов в определенную эпоху стремится подавить, поглотить другие народы, навязав им свой собственный язык. Поскольку вполне подавить другие народы чрезвычайно трудно, внутри западно-восточного сверхнарода постоянно сохраняется напряжение междоусобного противоборства, самоубийственная устремленность к насилию всех над всеми не только по отношению к чужим, но и к своим, которые оказываются по сути чужими на пути к господству. Наибольшее напряжение наблюдается при этом между арабо-мусульманским и западноевропейским сообществами (причем западноевропейская составная исторически включила в себя новое иудейство христианского времени). Корнями своими западно-восточный сверхнарод восходит к первым проявлениям магического богоотступничества, отказа от первобытной праведности, что, согласно библейскому преданию, увенчалось вавилонским столпотворением. В последующем существовании магического сверхнарода наблюдаются постоянные попытки воссоединения своих сил, в частности путем воссоздания некогда единого, а затем «смешанного» Богом (Быт. 11: 9) языка человечества (воссоединение при этом чают достичь путем обратного, словно бы алхимического смешения разрозненных частей). В условиях современной европейской жизни эту столпотворительную нововавилонскую устремленность Достоевский усматривает, прежде всего, в католичестве, а в протестантском раздоре – очередное неизбежное наказание за магическую гордыню (Дневник писателя. 1876. Март).

Другой полюс западного сознания – социалистическое учение – также скрывает в себе нововавилонскую магию, «ибо социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» (слова автора-повествователя в «Братьях Карамазовых». – XIV, 25).

Таким образом, Достоевский описывает по сути два современных сверхнарода: магический и православно-мистический. В жизни современной России он с горечью наблюдает признаки частичной пораженности магическим духом, наиболее полно выраженным на Западе Европы. В результате этой зараженности русский народ переживает состояние, близкое к расколу и дальнейшему бесконечному раздроблению, чреватому отказом от богоизбранности, самоуничтожением в притязании на человекобожество. Дробление, как и на Западе, сочетается с попытками обновляющего воссоединения разрозненных частей путем их произвольного смешения. В «Подростке» (1875) Крафт, с немецкой дотошностью изучавший признаки самораспада России, представляет логическую цепочку изменений в народной душе: люди становятся «помешанными», утрачивают «нравственные идеи» и в своей душевной смешанности, замешательстве безлико усредняются до «золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового» (XIII, 54). И после этого рассуждения он, казалось бы, неожиданно заключает: «Безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь» (XIII, 54). Возникающий здесь образ отрыва от почвы, от корней народного духа и, как следствие, измельчания растительно-жизненных сил народа (могучий лес – степная трава) вновь является уже в «Дневнике писателя» (1876. Июнь), где причиной гибельных изменений, измены народа собственному духу указывается подпадение чарам мнимо гуманной западной цивилизации: «Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и что если и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что окончательно уничтожится телесное наказание розгами» (XXIII, 41).

|

| Маковский. Вечеринка. 1875 |

Достоевский наблюдает, как, покоряясь обаянию западной цивилизации, изменяя языку и вере, некоторые образованные «русские» люди «теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою» и «становились разрушителями России, врагами России!» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 43). С другой стороны, он наблюдает, как выходцы из других народов в России становятся русскими по духу, а значит и по существу. Наблюдает он и сложные переходные случаи, как, например, в романе «Подросток», где немец Крафт, считавший себя уже русским, по словам и делам оказывается все-таки нерусским; или как в «Преступлении и наказании», где русский по происхождению Раскольников изменяет вере своего народа и служит именно расколу народного единства, но затем раскаивается.

Крафт в «Подростке», оставаясь в глубине души логически рассуждающим и магически настроенным немцем, закономерно заканчивает жизнь самоубийством – венцом магической гордыни. Как большинство немцев, он уповает на воплощенную народную силу – его фамилия и означает в переводе с немецкого «сила» (позже, в «Дневнике» 1876 года, Достоевский несколько страниц и даже особую главку посвящает «воинственности немцев»). Крафт разделяет народы по их могуществу на главные и второстепенные. Он исписал «тетрадь ученых выводов о том, что русские – порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить» (XIII, 135). Полагался он и на «филиологию» с ее данными (XIII, 45). Здесь сказалось свойственное германскому (и шире – общемагическому) сознанию упование на родо-кровную основу народного единства и на божественное могущество человеческого духа. Судьба Крафта – это предсказание исторической трагедии немецкого народа, в которой, впрочем, лишь частным образом отразилась очередная трагедия магического сверхнарода.

С Крафтом в романе спорят (или косвенно сопоставляются) представители других течений в русской прозападной интеллигенции: левые (социалисты, либералы), правые (консерваторы). Однако, по Достоевскому, все их убеждения – от родо-кровной магии германского образца до космополитического либерализма – сходны в своем отрицании великого исторического предназначения русского народа и в своей пораженности общим западным духом, хотя и в разной степени поражены им. Этот дух получил в XX веке наименование «фашизма», и Достоевский, подобно другому пророку русского слова Ф.И. Тютчеву (в его собственных размышлениях о Западе), предусмотрительно указал на эту родовую черту – не только в «Подростке», но и в «Дневнике» 1876 года (Март), где увлеченную Западом русскую интеллигенцию он описал посредством будущей «фашистской» символики, имеющей древнеримские корни: «Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь разогнута связь, то весь пучок разлетится на множество чрезвычайно слабых былинок, которые разнесет первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался» (XXII, 83). Здесь подразумевается римский символ государственной власти – пучок прутьев с секирой (лат. fascis – «связка, пучок»; откуда итальянское fascio – тот же «пучок» с секирой, ставший в XX веке знаком фашизма). Единство подлинного русского народа, в отличие от мнимого и самораспадающегося единства обращенной к Западу интеллигенции, Достоевский не описывает в понятиях пучка и секиры. А саму интеллигенцию в ее духовном отщепенстве и с ее стремлением насильственного воздействия на народ он именует неким обособившимся «народиком»: «Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои привычки и свои предрассудки, которые и принимаются за своеобразность, и вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей собственной веры» (Дневник писателя. 1876. Март. – XXII, 98).

Эта интеллигентская вера находит выражение в разнообразных ересях и сектах древнего и нового толка. Особенно опасным новообразованием писатель считает спиритизм – прямое уже поклонение духам зла, и он неоднократно возвращается к описанию этого явления на страницах «Дневника». Даже возрастающий атеизм Достоевский рассматривает в «Подростке» как новую веру западного происхождения, а самоорганизацию атеистов – как новую церковь, причем в «Дневнике» 1876 года (Март) замечает, что в своем романе предвидел возникновение действительной «церкви атеистов» в Англии (XXII, 98).

Внутри русской интеллигенции писатель различает две степени отпадения от своего народа. Совсем отпавший «народик» – это «консерваторы» западного толка, те, кто защищает устои западного общественного устройства и, таким образом, сознательно и полностью порывает с русским духом и своей родиной. Они закономерно заканчивают переходом в католичество – наиболее мощное в то время проявление западного духа. «Итак, вот что значило перемолоться из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации» (XXIII, 43); именно эти отщепенцы «теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою, теряли язык свой, меняли родину, и если не переходили в иностранные подданства, то, по крайней мере, оставались в Европе целыми поколениями» (Дневник писателя. 1876. Июнь. – XXIII, 43).

|

Другие русские западники – либералы и социалисты – увлекаются теми устремлениями западного духа, которые направлены на разрушение любого прежнего жизнеустройства, в том числе и породившего их западного (Дневник писателя. 1876. Июнь). Достоевский замечает «парадокс»: те из подобных отступников, которые не становятся скорыми жертвами собственного самоубийственного убеждения, выживают и возвращаются к истокам, началам родной духовности, становясь сознательными врагами западного миропорядка и защитниками русского образа жизни (XXIII, 38–40). В данной части своих рассуждений и художественных созерцаний Достоевский предсказал противоречивый ход русской истории после 1917 года.

Мысли о противоречиях современной русской жизни развиваются не только в дневниковом повествовании, но и в художественной ткани «Подростка», в частности посредством сложного образа Версилова – образцового отщепенца-скитальца, во многом разорвавшего в своей душе и в отношениях с близкими скрепы народного духа. Он уже неправославен, а по слухам, живя на Западе, «в католичество перешел» (князь Сокольский. – XIII, 31). Однако слухи противоречивы. Сам Версилов уклончиво подтверждает свое былое искушение католицизмом: «о Боге их тосковал» (XIII, 378), – но и признает итоговую либеральность своей веры: – «я… философский деист, как вся наша тысяча» (XIII, 379). Его эсхатологические предчувствия отчасти напоминают православные. Впрочем, отмечая нарастание вавилонско-магических антихристианских проявлений в жизни человечества, он не видит охранительного значения православного царства. Он обещает Макару Ивановичу венчаться, когда тот умрет, с Софьей и никак не решается это сделать. Его внутренний надлом выражается в испещрении русской речи иностранными словами. Эта противоречивость выражена в латинской по происхождению фамилии: от versatio (позднелат. versio) – «вращение, обращение, изменчивость, поворот, возвращение». Он однажды сказал по-французски: «Мы всегда возвращаемся» (XIII, 104). В его жизни это проявляется и как прохождение полного (но не единственного) круга логических доказательств («версия»), и как намечающийся возврат к собственным народным истокам (православно-русским). Он так и остается в своем болезненном расщеплении, раздвоении, кружении духа, но эта болезнь отцов, поставившая народное самосознание на грань распада, как показывает Достоевский, все-таки преодолевается подрастающим поколением детей – «подростков».