кому на руси жить хорошо какой класс

Литература. 10 класс

Конспект урока

Поэма «Кому на Руси жить хорошо?» — энциклопедия народной жизни России.

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме

Поэма — большое лирико-эпическое произведение в стихах.

Эпопея — крупное произведение эпического жанра, повествующее о значительных исторических событиях.

Крестьяне — население, занятое в сельскохозяйственном производстве.

Крепостное право (крепостничество) — форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение административной и судейской власти феодала.

Открытые электронные ресурсы:

1. Золотой век русской литературы. Лекции. // culture.ru: Портал Культура.рф. 2013 URL: https://www.culture.ru/themes/253274/zolotoi-vek-russkoi-literatury-lekcii (дата обращения: 16.08.2018)

Теоретический материал для самостоятельного изучения

«Я лиру посвятил народу своему.

Быть может, я умру неведомый ему,

Но я ему служил — и сердцем я спокоен…

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,

Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…

Я видел красный день: в России нет раба!

И слёзы сладкие я пролил в умиленье…

«Довольно ликовать в наивном увлеченье, —

Шепнула муза мне, — пора идти вперёд:

Народ освобождён, но счастлив ли народ?»

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» — итог многолетнего труда Некрасова. В ней раскрыты важнейшие проблемы эпохи и подробно описана народная жизнь пореформенной России. Многоплановый сюжет, богатство поэтического языка, яркие образы персонажей позволяют создать цельный образ страны, за что критики называют произведение эпосом народной жизни. Ориентируясь на фольклорные традиции, Некрасов строит повествование в сказочном стиле, а его герои отправляются в путь, чтобы выяснить, в чём же счастье для русского человека.

Писатель отображает своеобразие того времени, когда отмена крепостного права была самым долгожданным событием. Однако манифест об освобождении крестьян не приносит простому народу обещанной свободы и права распоряжаться своей жизнью. Земля остаётся в собственности у господ, а многие крепостные становятся временнообязанными: они должны платить оброк или отрабатывать барщину. Таким образом, крестьяне снова поставлены в условия зависимости от помещика. Нищенский доход не позволяет им выкупить землю.

Замысел поэмы возникает вскоре после крестьянской реформы, в 1862 году, но меняется с течением времени. Подготавливая материал для произведения, Некрасов проводит огромную исследовательскую работу. Он собирает разнообразные элементы народного творчества, которые впоследствии соединяются в единую художественную канву. Поэт хочет отразить прошлое и настоящее народа и заявить о путях возможного преобразования существующего положения. Он надеется «создать народную книгу».

Центральный образ странствий символически отображает крестный путь России в поисках истины.

В каком году — рассчитывай,

В какой земле — угадывай,

На столбовой дороженьке

Сошлись семь мужиков…

Сошлися — и заспорили:

Кому живётся весело,

На страницах поэтического произведения Некрасов говорит о народе на его же языке, отображает разное восприятие мира и крестьян, и нищих, и мастеровых. Поэтому поэму «Кому на Руси жить хорошо» можно считать своеобразной энциклопедией крестьянской жизни. Но главное: благодаря глубокому погружению в народное сознание автор разрушает многие иллюзии, которыми жили его современники.

В произведении переплетается множество историй и судеб, а каждый эпизод мог бы стать сюжетом отдельной повести или легенды. Объединяющим является образ дороги, духовных поисков — это символ исторического пути от рабства к свободе.

Поэма начинается со спора семерых мужиков. Он написан в форме зачина, как это бывает в сказках.

В рукописях Некрасова сохранился план, согласно которому герои должны были встретиться с министром и увидеть царя. Об этом свидетельствует спор странников.

Роман сказал: помещику,

Демьян сказал: чиновнику,

Сказали братья Губины,

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядючи:

А Пров сказал: царю.

Как и, например, в былинном сказе, повествование в поэме ведётся от лица рассказчика. Причём стиль речи автора и героев из народа сливается в одно целое. Красочные сцены, полные живых образов, и разноплановые характеры создают неповторимое многоголосие. Причём автор применяет многообразие оттенков речи в пределах каждой социальной группы, отображая отношение к труду, общественной жизни или помещикам. Читатель словно общается с реальными людьми, которым свойственны разные состояния и настроения: они могут быть и добродушными, и грустными, и грубыми, и пьяными, и воодушевлёнными.

Русский народ в изображении Некрасова – сила, противостоящая образованному меньшинству. Невежество, жестокость, пьянство, лень – и трудолюбие, смекалка, поэтичность создают противоречивую реальную картину народной жизни. Можно не соглашаться с позицией автора, призывающего к бунту, к насилию, но жизнь народа, его духовное состояние даны в поэме подробно и точно. И в этом отношении «Кому на Руси жить хорошо» по праву может считаться народным произведением, дающим богатую пищу для размышлений о судьбах России. В поисках счастья странники слышат ответ: счастье в чистой совести, в семье, в правде и борьбе во благо народа.

Примеры и разборы решения заданий тренировочного модуля

Соотнесите части поэмы Н. А. Некрасова с соответствующими характеристиками.

от лица рассказчика

от первого лица как монолог героя

Подсказка: Некрасов выделяет женский образ

Этим автор подчеркивает исключительность крестьянки, это самая фольклорная часть поэмы, построенная на народно-поэтических образах и мотивах.

Установите соответствие между понятием и произведением, в котором оно отражено

Отмена крепостного права

«Кому на Руси жить хорошо»

Подсказка: Некрасов описывает события после манифеста 1861 года.

Приступая к работе над поэмой, Некрасов поставил перед собой сложную задачу – показать в поэме состояние Руси в пореформенный период, а также прошлое и настоящее народа и заявить о путях возможного преобразования существующего положения: поэт надеялся «создать народную книгу», опираясь «на весь опыт», «все сведения» о народе, «накопленные по словечку… в течение 20 лет».

Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

Урок 28. Русская литература 10 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»»

Сегодня на уроке мы:

– Узнаем, как создавалась поэма Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

– Поговорим о композиции и проблеме жанра поэмы.

– Увидим, как Некрасов рисует образ пореформенной Руси.

На наших уроках мы уже не раз говорили о том, что крестьянский вопрос был одним из самых острых в русской литературе. О чудовищном положении крепостных крестьян говорил Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву».

К этой теме обращались Пушкин и Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Тургенев.

В 1861 году происходит долгожданное эпохальное событие – отмена крепостного права. Но в стихотворении «Элегия» Николай Алексеевич Некрасов задаётся вопросом «Народ освобождён, но счастлив ли народ?»

Почему возникает этот вопрос?

Дело в том, что земля осталась в собственности у помещика. И крестьяне должны были её выкупать. Цену земельного надела и время выкупа тоже назначал помещик по своему желанию. Крестьян, которым позволили перейти к выкупу земли, называли собственниками. А те, кто только ждал разрешения на выкуп, назывались временнообязанными. Крестьяне-правдоискатели из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» как раз временнообязанные.

Временнообязанные крестьяне были обязаны работать на барщине или платить оброк, чтобы барин позволил им пользоваться своей землёй. И сроков, которые определяли, сколько крестьянин может быть в положении временнообязанного не существовало. К тому же скудные земельные наделы не могли прокормить крестьян, поэтому им приходилось идти на заработки к барину. За половину урожая они работали на господской земле своими инструментами. Получается, что долгожданная свобода обернулась для крестьян разорением, нищетой и ещё большим рабством.

Николая Алексеевича Некрасова такое положение вещей страшно возмущало. Из воспоминаний Николая Чернышевского известно, что ещё в день объявления манифеста о крестьянской реформе Некрасов негодовал. «Это чистый обман, издевательство над крестьянами», – говорил он.

Осмыслению итогов крестьянской реформы, изображению жизни пореформенной Руси и посвящена поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Николай Алексеевич Некрасов задумывал поэму «Кому на Руси жить хорошо» как эпопею, изображающую с максимальной степенью полноты целую эпоху в жизни народа.

Из-за того, что поэма осталась незаконченной, у литературоведов нет единого мнения о композиции поэмы. Непонятно, чем должна завершиться поэма и в каком порядке должны располагаться её части. Поэма состоит из отдельных, относительно автономных частей и глав, внешне связанных мотивом дороги. Предполагают, что по первоначальному замыслу в поэме должно было быть семь или восемь частей, а действие поэмы заканчивалось в Петербурге. Точного ответа на вопрос о порядке расположения глав учёные не могут дать до сих пор.

При жизни Николая Алексеевича Некрасова не удалось опубликовать поэму полностью. «Пролог» был опубликован в журнале «Современник» в 1866 году. Через два года в «Отечественных записках» вышла первая часть поэмы, а уже после, в 1872 году выпустили части «Последыш» и «Крестьянка».

Часть под названием «Пир на весь мир» увидела свет только после смерти автора. Её напечатали в 1881 году, сильно сократив, чтобы обойти цензуру. Полностью поэму смог выпустить Корней Иванович Чуковский только в 1920 году.

Части поэмы принято располагать в порядке их написания: «Пролог», Первая часть, «Последыш», «Крестьянка», «Пир на весь мир». Такое расположение подтверждается хронологически. Странники отправляются в путь весной, в главе «Последыш» идёт сенокос, в главе «Крестьянка» наступает время жатвы, а в «Пире на весь мир» можно увидеть признаки наступающей осени.

Но вместе с тем такое расположение не соответствует некоторым пометкам в черновиках автора, а некоторые учёные считают, что оно нарушает логику произведения. Спорят и о «Прологе». Литературоведы не могут определиться, является ли он прологом только к первой главе или же ко всему произведению в целом.

Действие поэмы разворачивается вскоре после отмены крепостного права, место же точно не указано – это условный собирательный образ российской губернии.

Мы уже говорили о том, что Некрасов задумывал наиболее полно отразить жизнь пореформенной Руси в своём произведении. «Кому на Руси жить хорошо» поэт определил как поэму.

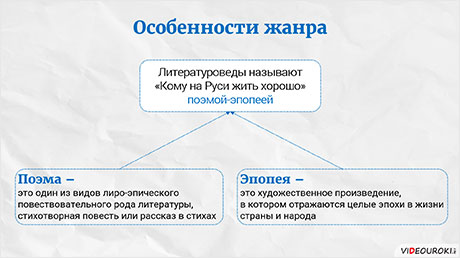

Поэма – это один из видов лиро-эпического повествовательного рода литературы, стихотворная повесть или рассказ в стихах.

Литературоведы называют «Кому на Руси жить хорошо» поэмой-эпопеей.

Эпопея – это художественное произведение, в котором отражаются целые эпохи в жизни страны и народа.

В поэме Некрасова есть размышления о судьбе страны и народа, героический образ борца за народное счастье, сатирическое изображение угнетателей трудового народа, реалистический рассказ о тяготах крестьянской жизни и фольклорные, сказочные элементы. Получается, что в поэме основным художественным методом является реализм, тематика и значение поэмы народные, а масштабность изображения действительности и пафос – эпические. В этом и заключается жанровое своеобразие поэмы.

Поэма написана в форме путешествия временнообязанных крестьян по Руси в поиске счастливого человека. «Мужички производят генеральный смотр России», – пошутил об этом литературовед Павел Сакулин.

Уже в прологе хорошо видно, как Некрасов соединяет методы критического реализма и народного эпоса.

В прологе поэт использует сказочный зачин.

В каком году – рассчитывай,

В какой земле – угадывай,

На столбовой дороженьке

Сошлись семь мужиков

Благодаря сказочному зачину встреча крестьян воспринимается как большое эпическое событие.

Пролог насыщен сказочными элементами. Птичка-пеночка говорит по-человечески и в обмен на спасение птенчика дарит мужикам волшебную скатерть-самобранку. Да и остальные животные очеловечены. Лиса «по любопытству бабьему, подкралась к мужикам».

И ворон, птица умная.

Приспел, сидит на дереве

Сидит да чёрту молится,

Чтоб до смерти ухлопали

Число семь в фольклоре магическое, а мужиков-правдоискателей семь. Темп повествования сказочный, плавный, в духе устной народной поэзии. Но сказочность пролога совмещается с авторской иронией и реализмом. Фольклорные элементы придают прологу эпический масштаб, одновременно подчёркивая ограниченность крестьянского представления о счастье.

Так скатерть-самобранка – это символ достатка, символ народного представления о счастье. У волшебной птицы крестьяне просят очень простых и приземлённых вещей, прямо высказывая пожелания:

– Чтоб липовые лапотки

Служили, не разбилися,

– Чтоб вошь, блоха паскудная

В рубахах не плодилася,

– Не прели бы онученьки.

Мужики спорят о том,

Кому живется весело,

Они ищут счастливого человека согласно своим представлениям о счастье, то есть богатого, сытого и беззаботного. По их мнению, счастливыми можно считать помещика, чиновника, купца, попа, министра и царя.

Но первая же встреча, встреча с попом, ломает их представление о счастье. И дело не в только в том, что жизнь попа оказалась совсем не благополучной. Невозможно быть счастливым, когда видишь рядом столько страдания:

Нет сердца, выносящего

Без некоего трепета

Представление о счастье меняется во время путешествия крестьян. В начале пути слагаемые счастья формулирует поп. Это покой, богатство, честь. Но история Якима Нагого, который при пожаре первым делом кинулся спасать картиночки, заставляет мужиков задуматься о том, что пища духовная дороже насущного хлеба.

Меняется и цель путешествия. Постепенно поиск счастливого человека сменяется поиском места, где народу хорошо живётся.

Непотрошенной волости, без ё

Избыткова села. – говорят крестьяне-правдоискатели в главе «Последыш».

Интересно, что Некрасов не обозначает, кто из семерых крестьян произносит эти слова. Образы крестьян-правдоискателей даны поэтом максимально обобщённо. У них есть имена, каждый из них шёл по определённому делу, прежде чем вступить в судьбоносный спор. У каждого своё мнение о том, кому на Руси жить хорошо.

Мы знаем, что Пахом стар, Пров угрюм, Демьян знает грамоту, братья Губины охочи до водочки, а

Лука – мужик присадистый

С широкой бородищею.

Упрям, речист и глуп.

Но это едва ли не все индивидуальные отличия крестьян-правдоискателей. Они воспринимаются как единое целое.

Надо заметить, что при огромном количестве ярких крестьянских образов в поэме, Некрасов стремится к эпическому единству всех персонажей. Истории Матрёны Тимофеевны, Ермила Гирина, Якима Нагого и других персонажей поэмы органично сплетаются в единое эпическое полотно народной жизни.

Кроме того, поэт очень часто повторяет в поэме слово «народ»: «видимо-невидимо народу», «народ собрался, слушает», «народ идёт и падает», «рассчитывал народ». Ещё чаще в таком же обобщающем значении используются слова «мужик», «мужики» и «крестьяне»: «крестьяне речь ту слушали», «жаль бедного крестьянина», «весна нужна крестьянину», «на мерочку господскую крестьянина не мерь», «у каждого крестьянина душа что туча черная» и так далее.

«Я задумал, – писал Некрасов, – изложить в связном рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось услыхать из уст его, и я затеял «Кому на Руси жить хорошо». Это будет эпопея современной крестьянской жизни».

Урок по литературе на тему: «Творчество Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Частное профессиональное общеобразовательное учреждение

Иркутский техникум экономики и права

Преподаватель: Анна Владимировна Медведева

Тема урока : Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Замысел, история создания и композиция поэмы». Анализ «Пролога».

1. Познавательный аспект урока: обучить ребят пониманию глубины замысла поэмы; умению анализировать текст, сопоставлять и обобщать факты, логически и мыслить и высказываться, вырабатывать внимание к художественному слову.

2. Развивающий аспект урока: Развивать коммуникативные и исследовательские компетенции через возможность познания красоты художественного слова.

3. Воспитывающий аспект урока: формировать личность, готовую к самостоятельному духовному освоению художественных ценностей; ищущую потребность в эстетическом и этическом самовыражении через художественные образы.

1. « Счастье — это состояние устойчивой радости». (Г. Лейбниц)

2. «Жизнь дается на короткий срок, и она, сама по себе, величайшее счастье». (С. Сергеев-Ценскии)

3. «Поверь мне, счастье только там,

Где любят нас, где верят нам». (М.Ю. Лермонтов)

Вступительное слово учителя.

В 60-70-ые годы 20 века в России в «высших кругах общества» начинается «хождение «образованного люда» в народ». Русская интеллигенция добровольно шла в народ: организовывала школы, больницы для бедных, пыталась просвещать, приобщать к культуре народные массы.

Учителя, врачи, землемеры, агрономы оставили нашему поколению серию замечательных очерков о жизни и быте пореформенной России.

Социологический срез деревенской жизни делает в своей поэме и Н.А. Некрасов: почти все типы сельского жителя проходят перед читателем. Поэт пытается увидеть: в чём Русь осталась прежней Русью, что безвозвратно ушло, что появилось, что вечно и что преходяще в народной жизни?

Читаем отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»

На столбовой дороженьке

Сошлись семь мужиков.

Из смежных деревень-

Сошлися и заспорили:

Кому живется весело,

Сказали браться Губины

Старик Пахом потужился

А Пров сказал- царю».

Вопрос: Какова цель путешествия странников по России?

Главные герои поэмы «Кому на Руси жить хорошо» пускаются в странствие по России и каждому встречному задают один и тот же вопрос: « Кому живется весело, вольготно на Руси?»

Среди простых людей странники не находят счастливых, особенно среди женщин, хотя встречались им люди самых разных сословий: это и русские крестьяне – кормильцы и хранители родной земли, и мастеровые, и солдаты, скоморохи и старообрядцы, мелкие торговцы-коробейники, странники, богомольцы. Жизнь простого народа отчетливо рисуется Некрасовым в поэме. Названия деревень говорят сами за себя.

Один из студентов зачитывает и анализирует образ Савелия – «богатыря святорусского».

Савелий – «богатырь святорусский», «С большущей сивой гривою, Чай двадцать лет не стриженной, С большущей бородой, Дед на медведя смахивал».

Вот так ответил «богатырь святорусский» на вопрос о мужицком счастье…»

Слово учителя: Рассмотрим женские образы в поэме на примере жизни Матрены Тимофеевны Корчагиной.

(Студентке Семеновой Даше заранее было дано задание, подготовиться по заданному вопросу.

Ответ: «На вопрос о женском счастье лучше всех ответила Матрена Тимофеевна: « Не дело между бабами счастливую искать ».

Вот как Н.А. Некрасов описывает Матрену Тимофеевну:

Лет тридцати осьми

Красива, волос с проседью,

Глаза большие, строгие,

На ней рубаха белая

Да сарафан коротенький »

«Ключи от счастья женского,

От нашей вольной волюшки

Заброшены, потеряны У Бога самого!

Вывод: Безрадостная, бесправная, голодная жизнь народа изображена в следующих строках: «селенья не завидные, что не изба – с подпоркою, как нищий с костылем, а с крыш солома скормлена скоту». Осенью целые селенья крестьян уходят на попрошайничество как на самый доходный промысел. «Среди крестьян счастливых искать смысла нет»,- к такому мнению приходят 7 мужиков.

Слово предоставляется следующему рассказчику, подготовившему сообщение: (Алсаев Захар) Кто же претендует на так называемых «Кандидатов в счастливцы»?

Далее мужики встречаются с Оболтом Оболдуевым, помещиком, который раньше был жестоким крепостником. Но он тоже не может себя назвать счастливым: он жалуется на то, что потерял былую власть над крестьянами, что доходов мало, рассказывал, жаловался и, в конце концов, горестно заплакал. Такие помещики видят свое счастье во власти, в обогащении, но счастливыми себя не чувствуют.

Ермил Гирин – один из положительных крестьянских образов поэмы. Появляется в главе «Счастливые».

Из рассказа седоволосого попа мы узнаем, что сначала Гирин 5 лет служил писарем в конторе. Уже тогда односельчане любили его за честность. При старом князе его уволили, а при молодом единогласно избрали бурмистром. За 7 лет честной и справедливой службы Гирин лишь один раз «согрешил»: «…из рекрутчины Меньшого брата Митрия Повыгородил он». За этот поступок героя замучила совесть и чуть не довела его до самоубийства. Благодаря вмешательству князя справедливость восстановили: Митрий отправился служить, причем сам князь обещал о нем заботиться. После этого случая Ермил уволился, арендовал мельницу «и стал он пуще прежнего Всему народу люб». Когда же мельницу решили продать, он выиграл торги, но у него не оказалось с собой денег, чтобы внести залог. И тогда «чудо сотворилося»: крестьяне на базаре за полчаса собрали 1000 рублей. Но Гирин не чувствует себя счастливым, он затаил обиду на тех, кто пытался отобрать у него мельницу: «Не дорога мне мельница, Обида велика». Поэтому герой, имея «все, что надобно Для счастья: и спокойствие, И деньги, и почет», принял участие в крестьянском восстании. Он отказался усмирять бунтующих крестьян. За это Ермила Гирин посадили в острог.

Так кого же можно назвать счастливым человеком на Руси?!

Кто ответит на главный вопрос поэмы?

На этот вопрос Н.А. Некрасов отвечает образом Гриши Добросклонова.

Чтоб землякам моим

И каждому крестьянину

На всей святой Руси!»

Для этого Гриша собирается ехать в Москву учиться.

Гриша Добросклонов- это светлый и благородный образ народного заступника. Он семинарист. « Сын батрачки безответной и сельского дьячка » жившего беднее захудалого последнего крестьянина. Детство Гриши было голодное. Только попрошайничество не давало умереть с голоду. Суровая юность сблизила его с народом. Он быстро духовно созрел и в 15 лет уже твердо знал чему посвятить свою жизнь: « Лет 15 Григорий твердо знал уже, что будет, жить для счастья убогого и темного родного уголка ».

Гриша Добросклонов напоминает многими чертами соратника Некрасова Николая Добролюбова. В образе Гриши есть и черты самого автора. Некрасов тоже очень любил крестьянский люд. Гриша неразрывно связан с народом, безответно его любит, является ярким представителем трудовой династии.

Народ платит ему доверием. Они считают, что Гриша заботится не о личном благополучии, а о народном счастье:

« Доля народа –счастье его,

Свет и свобода прежде всего »

Что же его ждет в будущем?

« Ему судьба готовила

Путь славный, имя громкое

Но его не пугают предстоящие испытания. Он верит в торжество того дела, которому он посвятил свою жизнь.

Вывод: Образом Гриши Добросклонова Н.А. Некрасов решает главную проблему поэмы – проблему народного счастья. Он считает, что счастливым можно назвать только борца за свободу и счастье народа. В этом и есть высшее предназначение человека:

Жить не значит пить и есть.

В мире лучше есть стремления,

Благородней блага есть;

Презирай пути лукавые-

Там разврат и суета…

Чти заветы вечно правые

И учись им у Христа! »

— Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слова весело и вольготно? Подберем эпитеты к этим словам:

Поэма не была закончена. Литературоведы до сих пор спорят, в какой хронологической последовательности должны идти главы. В этом смысле поэма Некрасова похожа на картинную галерею, ценность которой в самих картинах, а не в том, как они развешены по стенам.

Закрепление материала. Рефлексия.

— Как вы думаете, знал ли сам Н.А. Некрасов ответ на вопрос, вынесенный в заглавие поэмы? (Студенты высказывают свои мнения, анализируют их- в чем-то соглашаются, в чем-то спорят друг с другом.)

— Ну вот! Какое там счастье!

И тогда Некрасов, вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой: ….»

— Каковы ваши предположения, что же произнес автор? (ответы ребят)

Процитируйте концовку поэмы.

Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и т.д. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого кабака встречают они спившегося человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо…

Подведение итогов урока.

Такой ли ответ даёт на главный вопрос сама поэма? Об этом мы будем говорить на следующих уроках и, может быть, изменим это мнение…

Оценки за ответы учащихся.

— Такой ли ответ даёт сама поэма? Об этом мы будем говорить на следующих уроках и, может быть, изменим это мнение

Придумайте спор, который может возникнуть среди современных читателей поэмы по данной проблеме. Подготовьтесь к тесту по изученному материалу.