кем и в каком году была основана русская крепость

Русское оборонное зодчество

В наши дни сохранившиеся крепости, кремли, остроги, укрепленные монастыри привлекают к себе внимание не только историков и археологов. Ныне эти твердыни оценены заново и стали объектами изучения, туризма, национальной гордости. Являясь примерами русского оборонного зодчества, они олицетворяют собой и героические страницы истории государства, и мастерство военных зодчих, и великий труд народа, и его эстетические представления. Ведь не случайно возведение, совершенствование и дальнейшее усиление той или иной русской твердыни всегда было связано с какими-нибудь ключевыми событиями в истории страны, в защите ее рубежей и в укреплении государственности.

С древних времен формирование единого Русского государства происходило в условиях непрерывной борьбы как в междоусобных войнах, так и с внешними врагами: с татарскими ханствами, откуда велись опустошительные набеги на восточные и южные окраины страны, и с западными державами, стремившимися захватить пограничные русские земли и закрыть доступ к Балтийскому морю.

Оборонное зодчество начиналось с примитивных укрытий и, усложняясь по мере развития общества, дало огромное разнообразие форм, соответствующих требованиям времени. Способы строительства и типы укреплений развивались в тесной связи с экономикой Русского государства, знаниями и техникой строительства. В результате возведенные твердыни всегда являлись показателем политического, экономического и военного состояния Русского государства определенного периода.

В древности люди использовали для жилья труднодоступные, как правило, скрытые и удобные для обороны места — островки, овраги, крутые склоны и т. д. В дальнейшем поселения начали обносить замкнутым препятствием. Часто для этого стремились использовать природные образования — воду, болота, скалистые утесы. Вместе с тем развивался опыт создания искусственных препятствий. Такие примитивные оборонительные сооружения были единственным средством защиты у славян до половины IX в. В летописях они чаще всего называются спом, приспом, переспом, т. е. всевозможными производными от слова «сыпать».

Первые русские земляные ограды состояли из вала со рвом впереди его. Их обороноспособность заключалась в значительной высоте вала, такой же глубине рва и труднодоступной крутизне отлогостей. До нашего времени сохранились валы, высота которых достигает 20 м, и рвы глубиной до 10 м. При возможности рвы заполняли водой, в их дно забивали заостренные колья. Вот как описывал процесс возведения укреплений арабский географ Аль-Бакри: «И таким образом строят славяне большую часть своих крепостей: они направляются к лугам, обильным водами и камышом, и обозначают там место круглое или четырехугольное, смотря по форме, которую желают придать крепости, и по величине ее выкапывают вокруг ров, и выкопанную землю сваливают в вал, укрепивши ее досками и сваями наподобие битой земли, покуда стена не дойдет до желанной высоты. И отмеряется тогда дверь, с какой стороны им угодно, и к ней подходят по деревянному мосту».

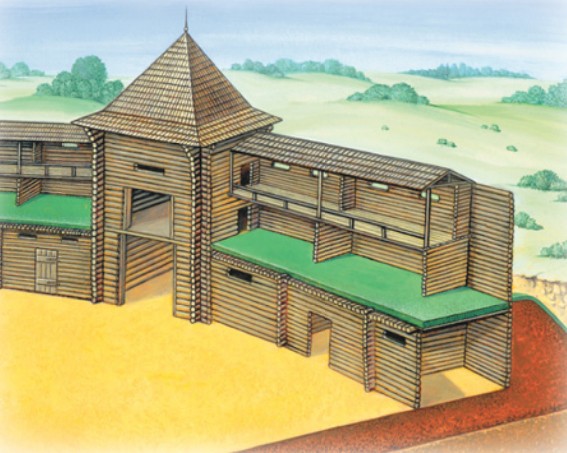

Примерно в X в. на гребне земляного вала начали устанавливать деревянные стены из плотно подогнанных друг к другу бревен, получившие название тына или заборола. Обильный материал для их устройства давали обширные леса древней Руси. Со временем начали возводить деревянные ограды венчатого типа. Последние состояли из срубов (городней) — двух бревенчатых стен, увенчанных спереди меньшим срубом, образовывавшим парапет или бруствер, в котором проделывались как простые бойницы для обстреливания впереди лежавшей местности, так и навесные — для обстреливания подножия ограды. На верху стен, составленных из городней, имелась довольно широкая площадка, которую с внешней стороны от неприятельских стрел и камней прикрывал деревянный забор — забрала, или заборола. Иногда словом «заборола» обозначали и всю крепостную стену. Через проделанные в стенах бойницы — узкие щели для стрельбы — оборонявшиеся отражали нападения противника.

Так как несвязанные между собой стены часто разрушались, то уже в XI в. их начали заменять деревянными стенами, рубленными тарасами. Они состояли из двух связанных между собой стен, промежуток между которыми заполнялся землей и камнями. Толщина таких стен могла доходить до 7 м, что позволяло беспрепятственно перемещаться по ним защитникам. Говоря о постройке такого типа оград, летописцы часто применяют выражение «срубить город». Нередко деревянные стены усиливали искусственными препятствиями: тыном, надолбами, частиком и чесноком. Тын (или палисад) ставили на дне рва в один-два ряда. Тыновая стена могла быть «стоячей» (прямой) или «косой» (наклонной вовнутрь). Надолбы — толстые, заостренные колья — располагались за наружным краем рва. Частиком или частоколом называли заостренные колья, забивавшиеся между стеной и рвом, а также перед тыном, помещенным во рву или между надолбами. Чеснок — тот же частик, но железный, располагался отдельно или в соединении с тыном, помещенным во рву, и надолбами. Обычно маскировался листьями или рыхлой землей.

Примерно в этот же период стены начали усиливать башнями, которые на Руси до XVI в. называли вежами, столпами, кострами (от латинского слова «castrum» — «замок») или стрельницами. Их делали квадратной формы в плане (по выражению летописцев — «рубились на 4 стены») или шестиугольной, в несколько этажей, число которых могло доходить до 3. Высота деревянных башен, как правило, колебалась от 6 до 14 м. Башни предназначались для наблюдения, обеспечения продольного обстрела крепостных стен, подступов к ним и защиты ворот, служили укрытием для войск и опорным пунктом обороны. Они подразделялись на два типа: проездные и глухие (подзорные). Первые также защищали ворота, вторые служили для наблюдения за отдаленной местностью. Глухие башни рубили более высокими, и они оканчивались караульней с крышей, называвшейся вышкой. В стенах делались отверстия для стрельбы, так называемые окна и бойницы. Обычно глухие башни располагались по углам ограды, а проездные — у длинных прямолинейных ее участков, выступая из-за стены на 2—3 м.

Преобладание деревянных крепостей на Руси объяснялось не только военными, но и экономическими причинами. Строительство каменного укрепления было чрезвычайно сложным, тогда как возведение древесно-земляной крепости на основе срубовых конструкций являлось малозатратным по стоимости и труду. Однако в регионах, контактировавших с Европой, возобладали каменные крепости.

Каменные стены на русской земле начали возводить в первой половине XI в. Одни из первых каменных оград появились в Киеве (заложена Ярославом в 1037 г.), Новгородском кремле, Китай-городе (Москва), Коломне, Порхове, Пскове и Смоленске. Обычно такие стены возводили из естественных камней или из кирпича, иногда из смешанных материалов: либо нижняя часть из камня, а остальная из кирпича, либо стены возводились из камня, а затем облицовывались кирпичом. Мощное основание выдерживало большую нагрузку, поэтому высота каменных стен достигала 15 м. Верхняя наружная часть стены выполнялась в виде зубцов, что давало возможность обстреливать пространство перед крепостью.

Каменные стены также усиливали башнями — проездными и глухими. По своему наружному очертанию они были не только квадратные, прямоугольные, многоугольные, но и круглые, полукруглые, а также неправильной формы. Высота каменных башен могла достигать 40 м.

В XIII в., в период монгольского ига, развитие русского фортификационного искусства было практически остановлено. Зато довольно существенно продвинулось развитие осадной техники. У монголов были заимствованы приемы постройки стенобитных орудий и способы штурма укрепленных городов, основанные на последовательных атаках с применением комплекса мер по преодолению защитных сооружений противника.

Следует уточнить, что понятие «крепость» начало использоваться в русских официальных актах начиная с ХVII в. и под ним подразумевалось укрепление, усиливающее оборонные свойства участка местности или населенного пункта. Иногда в летописях слово «крепость» заменялось словом «крепь» (или «креп»), означавшим искусственную преграду.

Укрепленные пункты, послужившие родоначальниками крепостей, в древней Руси называли городами, городками, острогами и острожками. Городом обычно называлось населенное место, окруженное мощной оборонительной системой. Небольшие по площади укрепленные поселения именовались городком или городцем. Остроги — это укрепленные пункты, обнесенные более слабыми оградами, чаще всего тыном. Они располагались на границах с народами, мало искусными в военном деле.

В XVI и XVII вв. число городов Московского государства увеличилось примерно вдвое. На их возведение уходило год-полтора, а городки и остроги рубили в течение нескольких месяцев. Работами обычно руководили два воеводы. Они строго контролировали точное соответствие постройки чертежам Разрядного приказа, а также расходы на строительство согласно смете.

Как правило, центром русского города являлся детинец (позднее — кремль, или реже кром). Название «детинец» связывают со словами «девать», «деть», т. е. «укрыть». Это было наиболее укрепленное место, где при нападении противника жители прятали все, что для них было дорого: детей, жен, старцев. Слово «кремль» пришло на Русь от татар и означало «крепость».

Обычно города имели только одну ограду, но могли быть разделены оборонительными сооружениями на части, которые также носили название городов. Так, например, Москва состояла из Кремля, Китай-города, Белого города, Земляного города, а Псков состоял из Кремля, Среднего города, Большого города и Запсковья. Кроме того, города XVI—XVII вв. почти всегда имели укрепленный посад, а также слободы. Укрепления слобод обычно не отличались сложностью и состояли из земляных валов, рвов и деревянных стен (частокола). Естественно, слободы не были рассчитаны на долговременную осаду и предназначались для укрытия от мелких отрядов противника, грабивших окрестности. В случае опасности жители слобод прятались в посаде или кремле.

Так как остроги обычно имели небольшое стратегическое значение, их возводили только из дерева. В основном это были укрепления прямоугольного плана, с тыновой оградой, четырьмя глухими башнями по углам и одной проездной. Чаще всего такие оборонительные сооружения возводились на окраинах государства и в Сибири. Наиболее простой разновидностью острога являлся объект, окруженный оградой из заостренных бревен — «тыном». Постройка новых острогов осуществлялась очень быстро. На малых острогах работы проводились 2—3 недели, на больших — 1,5—2 месяца. Среди укрепленных объектов, построенных русскими во время экспансии в Сибири, встречались также зимовья. Они представляли собой низкую деревянную избу с нарами и печкой, обнесенную частоколом. Со временем, при сооружении прямоугольной ограды из тына с одной или несколькими башнями, зимовье становилось острогом. Кстати, во второй половине XVIII в. многие остроги в России и Сибири стали использоваться в качестве тюрем, и смысл этого слова существенным образом изменился. Арестанты этого времени даже назывались острожниками. В XIX в. острог окончательно становится синонимом тюрьмы, окруженной стеной.

Как уже отмечалось, во все периоды существования Русского государства особое внимание уделялось обороне границ. Так как угроза нападения существовала с разных сторон и притом от противников, находящихся на различной степени развития, это влияло на способы создания оборонительных объектов. На западных границах возводились отдельные укрепленные города-крепости, а на востоке и юге, для защиты от набегов монголо-татарских и крымских войск, создавали непрерывные линии укреплений — сторожевые линии. Применять их начали с XIII в., но особое развитие такие оборонительные системы получили в XVI—XVII вв.

На открытых пространствах сторожевая линия обычно состояла из земляного вала и рва. На территориях, покрытых лесом и кустарником, создавали завалы из срубленных деревьев, называемые засечными линиями (чертами). Засеки существенно затрудняли перемещение пехоты и кавалерии.

Позади сторожевых линий, как правило, на стратегически важных дорогах, возводили города, городки и остроги. Здесь селились ратные люди (пограничная засечная стража) и командный состав: засечные приказчики, воеводы и головы. Для поддержания сторожевой линии в надлежащем состоянии в Русском государстве был введен специальный засечный налог.

Наиболее мощной сторожевой линией стала Большая засечная черта, возведение которой было закончено в 1566 г. Она входила в общую систему обороны Русского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 г. их насчитывалось свыше сорока), отдельных укрепленных участков — засек — и естественных препятствий: дремучих лесов, рек, озер, болот и оврагов. Основными опорными пунктами в системе обороны Большой засечной черты стали города-крепости Тула, Лихвин, Козельск, Венев, Одоев, Белёв и другие. Между Тулой и Веневым пролегал кратчайший путь на Москву — Муравский шлях. Не случайно этот участок был наиболее укрепленным. Кстати, среди городов единственной каменной крепостью была Тула, которая стала административным и военным центром черты. В XVII в. по главному городу эта оборонительная система стала называться Тульской.

В конце XVII в. на смену крепостям со стенами и башнями постепенно начали приходить оборонительные системы, состоящие из отдельных фортов (от лат.«fortis» — «сильный», «крепкий»), расположенных на командных высотах. Вначале их создавали как отдельные укрепления впереди уже существующей крепостной ограды, затем как составную часть фортовой крепости или полевой укрепленной позиции. Форты, будучи изолированными, могли поддерживать друг друга огнем. Промежутки между фортами оборонялись полевыми войсками. Противнику приходилось по отдельности занимать каждый форт, и прежде чем несколько из них не были взяты, оборона не могла быть прорвана.

В XVIII в. при создании русских укрепленных объектов возводили форты двух типов: открытые и закрытые. Первые из них могли иметь различную конфигурацию, но обязательно были приспособлены для ведения круговой обороны. По периметру такого укрепления, протяженностью около 1 км, возводились несколько рядов земляных валов, перед которыми прорывали ров. На валах организовывали стрелковые ячейки. За валами, на территории форта подготавливались артиллерийские позиции на несколько десятков орудий. Гарнизон форта состоял из орудийных расчетов и стрелковых подразделений, размещавшихся в укрытиях. Форты закрытого типа сооружались из камня, бетона, броневых конструкций и др. Вначале их строили в виде многоярусных каменных башен, вооруженных большим количеством орудий.

В XIX в. стали создавать форты бастионной системы, состоящие из нескольких бастионов (от итал. «bastionato» — «выступающая постройка»), каждый из которых был рассчитан на установку нескольких десятков орудий.

Между фортами располагались бетонные убежища, хранилища и артиллерийские батареи. Обычно убежища представляли собой надземный бетонный бункер, предназначенный для размещения части гарнизона форта. Внутри бункер был разделен на несколько помещений и имел несколько входов. Хранилища выполняли в виде подземных бункеров, предназначенных для хранения боеприпасов и амуниции. Основным назначением батареи было вынести тяжелую артиллерию за пределы форта. Большинство батарей строились на вершинах холмов с отвесными склонами и хорошим обзором. Батарея представляла собой полуподземный склад боеприпасов в центре и располагавшиеся справа и слева от него артиллерийские позиции тяжелых гаубиц.

В ходе дальнейших усовершенствований бастионных фортов, для того чтобы поддерживать атакованные бастионы и поражать осаждающих боковым огнем, начали возводить равелины (от лат. «revelere» — «отделять»).

Равелины — трехугольные постройки, установленные перед куртиной — участком крепостной ограды, расположенным между двумя смежными бастионами или между двумя башнями.

В так называемые «петровские времена» у русской бастионной крепости появилось еще одно наружное укрепление — кронверк (от нем. «kronwerk» — «коронообразное укрепление»).

Кронверки хорошо оправдали себя в тех случаях, когда поспешность возведения укреплений при отсутствии камня заставляла компенсировать недостающую прочность построек их количеством, а следовательно, и глубиной обороны.

Кронверк (от нем. «kronwerk» — «коронообразное укрепление») служил для усиления крепостного фронта и состоял из одного бастиона и двух полубастионов по сторонам, придававших ему вид короны, откуда и появилось название.

В XIX в. в России существовало более сотни крепостей, при этом в разряд «штатных крепостей» входило 58. Впрочем, этот термин не указывал ни на стратегическое значение крепости, ни на степень ее обороноспособности. Штатными крепостями назывались те, которые находились в ведении инженерного департамента, а нештатными все остальные. Штатные крепости разделялись на классы — в зависимости от количества сосредоточенных в них воинских зданий инженерного ведомства.

К XX в. число русских твердынь практически не изменилось. Вместо устраненных по причине ветхости и утративших свое военно-стратегическое значение укреплений появилось несколько десятков новых крепостей, в том числе возведенных в конце XIX в. на территориях, вошедших в состав Российского государства, а ныне находящихся за границами современной России. Сохранившиеся до наших дней остроги, крепости, монастыри находятся под защитой государства и в основном используются в качестве музеев. И это не случайно, так как они являются памятниками русской материальной культуры, градостроительства, архитектуры и военно-инженерного искусства.

Русские крепости :: История, часть 1

Русские укреплённые поселения VIII–X веков очень похожи друг на друга по общей системе обороны и, очевидно, отвечают одним и тем же тактическим приёмам осады как на юге, так и на севере. Здесь и там русский народ имел дело с разными врагами: на юге, в полосе лесостепи, это были степные кочевники, на севере, в лесной зоне, – различные финские и литовские племена. Конечно, эти противники были по-разному вооружены, владели различными военными приёмами. Но все они не имели организованной армии и не умели осаждать укрепления.

Особенно хорошо известно, как нападали степняки; они внезапно налетали на русские селения, захватывали скот, пленных, имущество и так же стремительно возвращались назад в степь. Если на пути их продвижения оказывалось укреплённое поселение, они пытались с налёту захватить его, но, встретив организованное сопротивление, не старались взять поселение штурмом. Естественно поэтому, что укрепления ранних градов могли быть не очень крепкими; их задачей было лишь задержать врага, не дать ему внезапно ворваться внутрь посёлка и, кроме того, предоставить защитникам прикрытие, откуда они могли бы поражать врагов стрелами.

В VIII-IX, а частично даже и в X веке большинство поселений принадлежало свободным, сравнительно немноголюдным территориальным общинам; они, конечно, не могли своими силами возводить вокруг поселения мощные крепостные стены или рассчитывать на чью-либо помощь в их строительстве. Поэтому укрепления старались строить так, чтобы основную их часть составляли естественные преграды.

При создании укреплений прежде всего выбирали такую площадку, которая была бы со всех сторон защищена естественными препятствиями – реками, крутыми склонами, болотом. Наиболее подходящими для этой цели были островки посреди реки или среди труднопроходимого болота. Островная схема обороны посёлка требовала минимальных затрат труда для его укрепления. По краю площадки строили деревянный забор или частокол и этим ограничивались. Правда, у таких укреплений имелись и очень существенные изъяны. Прежде всего, в повседневной жизни очень неудобной была связь такого поселения с окружающей местностью. Кроме того, размер поселения здесь целиком зависел от естественных размеров островка; увеличить его площадь было невозможно. А самое главное, далеко не всегда и не везде можно найти такой остров с площадкой, защищённой естественными преградами со всех сторон. Поэтому укрепления островного типа применялись, как правило, только в болотистых местностях. Характерными примерами такой системы являются некоторые городища Смоленской и Полоцкой земель.

Там, где болот было мало, но зато в изобилии встречались моренные всхолмления, укреплённые поселения устраивали на холмах-останцах. Этот приём имел широкое распространение в северо-западных районах Руси. Однако и такой тип системы обороны связан с определёнными географическими условиями; отдельные холмы с крутыми склонами со всех сторон есть также далеко не везде. Поэтому наиболее распространённым стал мысовой тип укрепленного поселения. Для их устройства выбирали мыс, ограниченный оврагами или при слиянии двух рек. Поселение оказывалось хорошо защищённым водой или крутыми склонами с боковых сторон, но не имело естественной защиты с напольной стороны. Здесь-то и приходилось сооружать искусственные земляные препятствия – отрывать ров. Это увеличивало затраты труда на строительство укреплений, но давало и огромные преимущества: почти в любых географических условиях было очень легко найти удобное место, заранее выбрать нужный размер территории, подлежащей укреплению. Кроме того, землю, полученную при отрывании рва, обычно насыпали вдоль края площадки, создавая таким образом искусственный земляной вал, который ещё более затруднял противнику доступ на поселение.

Всё это сделало мысовой тип обороны наиболее распространённым у русских, начиная с древнейшего периода, т.е. с VIII-IX вв. Именно к этому типу относится подавляющее большинство городищ так называемой роменско-боршевской культуры, охватившей в VIII-X вв. обширную территорию днепровского лесостепного левобережья. Одно из таких городищ – Новотроицкое – было целиком раскопано и детально изучено. Как и во всех укреплённых поселениях мысового типа, одна из сторон посёлка не имела естественной защиты и её прикрывал широкий ров. Никаких следов деревянной оборонительной стены по краям площадки не обнаружено, хотя возможно, что какое-либо деревянное ограждение первоначально существовало.

Основное значение в организации обороны в VIII-X веков имели всё же не деревянные укрепления, а земляные препятствия – естественные склоны и искусственные рвы. В тех случаях, когда склоны мыса были недостаточно крутыми, их искусственно подправляли: примерно на середине высоты отрывали горизонтальную террасу, так что верхняя половина склона приобретала большую крутизну. Такой приём – террасирование или, употребляя военно-инженерный термин, эскарпирование, склонов в древнерусских укреплениях применяли очень часто. Особенно часто эскарпировали не все протяжение склонов мыса, а лишь небольшой участок на самом его конце, где уклон обычно бывал менее крутым.

Хотя мысовой и островной типы укреплений существенно отличались один от другого, между ними было много общего. Это, прежде всего, сам принцип подчинения системы обороны естественным защитным свойствам рельефа местности. В русских поселениях VIII–X веков этот принцип был единственным. Наземные деревянные оборонительные конструкции играли подчинённую роль и им не уделяли большого внимания. Обычно ставили деревянный частокол, следы которого обнаружены на ряде городищ Смоленщины. Применяли и другой тип деревянного забора – горизонтально положенные брёвна зажимали между попарно забитыми в землю столбами.

Русские укрепления VIII-X веков были весьма примитивны и могли успешно выполнять свои оборонительные функции лишь потому, что противники, с которыми приходилось тогда сталкиваться, не умели осаждать укреплённые поселения. Но и тогда многие из этих поселений не выдерживали натиска и гибли, захваченные и сожженные врагами. Так погибли многие укрепления днепровского левобережья, уничтоженные в конце IX века степными кочевниками – печенегами. Строить же более мощные укрепления, которые могли бы надёжно защищать от кочевнических набегов, было экономически невыгодно.

В X и особенно в XI веке военная обстановка значительно обострилась. Всё сильнее чувствовался напор печенегов; юго-западным районам Руси грозила опасность со стороны сложившегося польского государства; более опасными стали и нападения балтийских, летто-литовских, племён. Однако в это время появились уже новые возможности для строительства укреплений. Резкие социальные сдвиги, которые произошли на Руси, привели к тому, что появились поселения новых типов – феодальные замки, княжеские крепости и города в собственном смысле этого слова, т.е. поселения, в которых главенствующую роль играло не сельское хозяйство, а ремесло и торговля.

В первую очередь стали строиться замки – укреплённые поселения, служившие одновременно и крепостью, и жилищем феодала. Имея возможность мобилизовать для строительства значительные массы крестьян, феодалы возводили очень мощные оборонительные сооружения. Небольшая площадка для жилья, окружённая сильными укреплениями, – наиболее характерная особенность феодального замка.

Ещё более мощные укрепления могли возводить растущие средневековые города. Здесь, как правило, оборонительные стены окружали уже очень значительное пространство. Если площадь феодального замка обычно не достигала даже 1 га, то ограждённая площадь города была не менее 3-4 га, а в наиболее крупных древнерусских городах она превышала 40-50 га. Городские укрепления состояли из нескольких (большей частью двух) оборонительных линий, из которых одна окружала небольшую центральную часть города, называвшуюся детинцем, а вторая линия защищала территорию окольного города.

Наконец, сложение раннефеодального государства и централизованной власти вызвало к жизни третий тип укрепленных поселений. Кроме замков и городов, появились собственно крепости, которые князья строили в пограничных районах и заселяли специальными гарнизонами.

Во всех этих случаях было возможно создавать хорошо организованные и достаточно мощные укрепления, чтобы успешно противостоять вражеским нападениям, учитывая особенности применявшейся при этом тактики.

Тактика захвата укреплений в XI в. заключалась в следующем: прежде всего пытались напасть на город врасплох, захватить его внезапным набегом. Тогда это называлось изгоном или изъездом. Если такой захват не удавался, приступали к систематической осаде: войско окружало укреплённое поселение и становилось здесь лагерем. Такая осада обычно называлась облежанием. Оно имело задачей прервать связь осаждённого поселения с внешним миром и не допустить подхода подкрепления, а также доставки воды и продовольствия. Через некоторое время жители поселения должны были сдаться из-за голода и жажды.

Такая система осады – пассивная блокада – была в ту пору единственным надёжным средством взять укрепление; на прямой штурм решались лишь в том случае, если оборонительные сооружения были заведомо слабыми, а гарнизон малочисленным. В зависимости от того, насколько жители осаждённого поселения успевали подготовиться к обороне и запастись пищей и особенно водой, осада могла продолжаться различное время, иногда до нескольких месяцев. С учётом этих тактических приёмов и строилась система обороны.

На всей территории древней Руси в XI веке наиболее распространённым типом укреплений оставались по-прежнему поселения, подчинённые рельефу местности, т.е. укрепления островные и мысовые. В Полоцкой и Смоленской землях, где было много болот, часто использовали для этой цели, как и раньше, болотные островки. В Новгородско-Псковской земле тот же оборонительный приём применяли несколько иначе: здесь укреплённые поселения нередко ставили на отдельных холмах. Однако во всех районах Руси чаще всего употребляли не островной, а полуостровной, т.е. мысовой, приём расположения укреплений. Удобные, хорошо защищённые природой мысы при слиянии рек, ручьев, оврагов можно было найти в любых географических условиях, чем и объясняется их широчайшее применение. Иногда строили ещё мысовые укрепления, где вал, как это было до X века, шёл с одной только напольной стороны, со стороны рва, однако вал теперь сооружали гораздо более мощный и высокий. Большей же частью как в островных, так и в мысовых укреплениях XI века вал окружал поселение по всему периметру. Весьма типичным примером может служить городище Старые Безрадичи – остатки древнего городка Тумашь, а на Волыни –детинец городища Листвин в районе г. Дубно.

Однако не все памятники крепостного строительства XI века были полностью подчинены конфигурации рельефа. Уже в конце X – начале XI века в западнорусских землях появились укрепления с геометрически правильной схемой – круглые в плане. Иногда они располагались на естественных всхолмлениях и тогда были близки к укреплениям островного типа. Встречаются такие круглые крепости и на равнине, где валы и рвы имели особое значение.

Наиболее своеобразный тип укреплений этого времени представлен некоторыми памятниками Волыни. Это городища, близкие по форме к квадрату с несколько скругленными углами и сторонами. Обычно две, а иногда даже три стороны их прямолинейны, а четвёртая (или две стороны) – округла. Расположены эти городища на плоской, большей частью заболоченной местности. Наиболее крупным среди них является город Пересопница; очень характерен также детинец стольного города Волыни – Владимира-Волынского.

Несомненно, что в различных районах древней Руси планировка укреплений имела свои особенности. Однако в целом все типы русских укреплений XI века близки друг другу, поскольку все они были приспособлены к одинаковым тактическим приёмам обороны, к ведению исключительно фронтальной стрельбы со всего периметра крепостных стен.

В XII веке никаких существенных изменений в организации обороны укреплений не произошло. Русские крепости этого времени отличаются в ряде случаев большей продуманностью плановой схемы, большей её геометрической правильностью, но по существу относятся к тем же типам, которые уже существовали в XI веке.

Характерно широкое распространение в XII веке круглых крепостей. В западнорусских землях городища круглые в плане известны уже с X века, в Среднем Поднепровье такие крепости стали строить лишь со второй половины XI века; в Северо-Восточной Руси первые круглые укрепления относятся к XII веку. Хорошими примерами круглых укреплений в Суздальской земле могут служить города Мстиславль и Микулин, Дмитров и Юрьев-Польской. В XII веке круглые в плане крепости широко применяются уже на всей древнерусской территории. По такому же принципу построены полукруглые крепости, примыкающие одной стороной к естественному оборонительному рубежу – берегу речки или крутому склону. Таковы, например, Перемышль-Московский, Кидекша, Городец на Волге.

Широкое распространение круглых в плане укреплений в XII веке объясняется тем, что крепость такого типа наиболее точно отвечала тактическим требованиям своего времени. Действительно, расположение укреплений на плоской и ровной местности разрешало вести наблюдение за всей округой и тем самым затрудняло неожиданный захват крепости. Кроме того, это позволяло устраивать внутри укрепления колодцы, что было крайне важно в условиях господства тактики пассивной длительной осады. Таким образом, отказываясь от защитных свойств холмистого рельефа и крутых склонов, строители укреплений в XII века использовали другие свойства местности, дававшие не меньшую, а быть может, даже большую выгоду. И, наконец» важнейшим достоинством круглых крепостей было удобство вести фронтальную стрельбу с городских стен во всех направлениях, не опасаясь, что конфигурация рельефа может создать где-либо «мёртвые», непростреливаемые участки.

В южных районах Руси в XII века получают распространение также и многовальные укрепления, т.е. крепости, окружённые не одной оборонительной оградой, а несколькими параллельными, каждую из которых воздвигали на самостоятельном валу. Такие укрепления были известны и раньше, в X-XI веках, но в XII веке этот приём применяется более широко. В некоторых городищах, расположенных на границе Волынского княжества, в так называемой Болоховской земле, количество параллельных линий валов достигает иногда даже четырёх: таково городище древнего города Губин.

Несколько иной характер имела планировка крупных древнерусских городов. Детинец часто строили так же, как обычные укрепления, т.е. почти всегда по мысовой схеме, а с напольной стороны защищали его мощным валом и рвом. За рвом располагался окольный город, обычно в несколько раз превосходящий размерами площадь детинца. Оборонительная система окольного города в некоторых, наиболее благоприятных случаях также была рассчитана на защиту естественными склонами по боковым сторонам и валом с наполья. Такова схема обороны Галича, в котором детинец прикрыли с наполья двумя мощными валами и рвами, а окольный город – линией из трёх параллельных валов и рвов. На севере Руси по той же мысовой схеме построена оборона древнего Пскова.

Всё же полностью выдержать мысовую схему в обороне крупных городов обычно практически было почти невозможно. И поэтому, если детинец и строился как мысовое укрепление, то валы и рвы, ограждавшие окольный город, сооружались большей частью иначе. Здесь учитывались уже не столько естественные оборонительные рубежи, сколько задача прикрыть всю площадь торгово-ремесленного посада, достигавшую иногда очень больших размеров. При этом оборонительные стены окольного города часто не имели какой-либо определённой, чётко выраженной схемы, а строились с учётом всех наличных естественных рубежей – оврагов, ручьев, склонов и пр. Такова система обороны Переяславля, Рязани, Суздаля и многих других крупных древнерусских городов. Защищённая площадь Переяславля достигала 100 га, Рязани – около 50 га.

Есть несколько крупных древнерусских городов с иной схемой обороны. Так, во Владимире-Волынском детинец относится к «волынскому» типу укреплений, т.е. имеет форму прямоугольника, как бы сочетающегося с кругом, а окольный город представляет собой огромное полукруглое городище. В Новгороде Великом детинец имеет полукруглую форму, а окольный город – неправильно округлую, причём окольный город расположен на обоих берегах Волхова, и, таким образом, река протекает через крепость.

Несомненно, что все типы планировки укреплений XI–XII веков, как полностью подчинённые рельефу местности, так и имеющие искусственную геометрическую форму, отвечают одинаковым принципам организации обороны. Все они рассчитаны на защиту по всему периметру фронтальной стрельбой с городских стен.

Применение тех или иных плановых приёмов объясняется разными причинами – определёнными естественно-географическими условиями, местными инженерными традициями, социальным характером самих поселений. Так, например, укрепления округлого типа в западнорусских землях существовали уже в конце X – первой половине XI века; появление их было здесь связано с инженерной традицией северо-западной группы славян, которые издавна приспосабливали своё строительство к местным географическим условиям – болотистой низменной равнине, моренным всхолмлениям и пр.

Однако распространение крепостей округлого типа сперва в Среднем Поднепровье, а затем и в Северо-Восточной Руси было вызвано уже иными причинами. Небольшие круглые городища («тарелочки»), широко распространённые в Среднем Поднепровье, – это поселения определённого социального типа – укреплённые боярские дворы, своеобразный русский вариант феодальных замков. Круглые городища Северо-Восточной Руси – тоже феодальные замки, но часто не боярские, а крупные княжеские. Иногда это даже довольно значительные княжеские города (например, Переславль-Залесский).

Связь круглых в плане укреплений с поселениями определённого социального характера – с феодальными замками – объясняется очень просто. В XI-XII веках круглые укрепления наиболее точно соответствовали тактическим принципам обороны. Но строить их можно было лишь целиком заново на новом месте, выбрав наиболее удобный участок. К тому же правильную геометрическую форму укрепление могло получить лишь при его постройке военным специалистом, поскольку народной традиции возведения круглых укреплений ни в Южной, ни в Северо-Восточной Руси не было. Кроме того, строительство круглых крепостей на равнине требовало большей затраты труда, чем укреплений островного или мысового типа, где широко использовались выгоды рельефа. Естественно, что при таких условиях круглый тип мог найти применение прежде всего в строительстве феодальных замков или княжеских крепостей.

Очень своеобразный социальный характер имели некоторые укрепления северо-западных районов древней Руси. Здесь встречаются небольшие, часто примитивные укрепления, полностью подчинённые защитным свойствам рельефа. В них не было постоянного населения; они служили крепостями-убежищами. Деревни северо-западных районов Руси состояли обычно всего из нескольких дворов. Конечно, каждая такая деревня не могла возвести собственную крепость и для постройки даже самого примитивного укрепления несколько деревень должны были объединяться. В мирное время такие крепости-убежища поддерживались в боеспособном состоянии жителями этих же соседних деревень, а при вражеских вторжениях сюда сбегалось окрестное население, чтобы переждать опасное время.

Всё о русских крепостях: описание, характеристика, названия, история появления, интересные факты (материалы для доклада, сообщения, сочинения, презентации или реферата)

Русская крепость – что это такое? Определение русской крепости простыми словами.

Этимология слова «крепость»: почему крепость назвали крепостью, откуда взялось слово и что оно означает (значение по толковому словарю).

Краткая история происхождения русских крепостей: время появления, первые письменные упоминания, перестройка.

Как выглядит типичная русская крепость? Фото русских крепостей. Какими они были в Древней Руси? Описание конструкции.

Чем русская крепость отличается от французской и прочих европейских крепостей? В чём сходство и в чём разница?

Какие виды русских крепостей бывают? Происхождение некоторых старинных русских крепостей, их названия, характеристика и конструкция.