Как называют десантников в народе

Почему ВДВ называют «Войска Дяди Васи»

Василий Филиппович Маргелов прошел несколько войн, во время которых успел побывать командиром разведчиков и даже морпехов. Когда подполковника Маргелова назначили командовать ВДВ (в 1954 году), он уже точно знал, что необходимо изменить в этих войсках. Несмотря на жесткое давление вышестоящего начальства, он стал претворять свои идеи в жизнь.

Маргелов понимал, что действовать эффективно в тылу противника могут только высокомобильный, хорошо подготовленный десант. Он отверг принятую ранее установку, согласно которой, десантники должны были удерживать захваченный район до прихода подкрепления, и утверждал, что такой метод обороны ведет неизбежно к быстрому уничтожению десанта.

В конце 50-х годов на вооружение ВДВ были приняты самолеты Ан-8 и Ан-12, которые обладали большой дальностью полета и грузоподъемностью. Маргелов лично курировал работу конструкторского бюро и принимал активное участие в разработке самолетов для ВДВ, правда постоянно наталкиваясь на активное сопротивление со стороны чиновников из Министерства Обороны.

Василий Маргелов был очень принципиальным человеком, за что его и отстранили в 1959 году от должности командующего ВДВ, назначив заместителем. Однако уже через два года снова восстановили в должности. Маргелов отдал ВДВ двадцать лет своей жизни. За это время этот род войск приобрел огромную популярность в СССР. Попасть на службу в ВДВ было мечтой почти каждого советского подростка.

Известно, что первый раз Маргелов прыгнул с парашютом в возрасте 40 лет. Это было в 1948 году. Прыжок осуществлялся с корзины аэростата. Высота – 400 метров. Перед тем как начать командовать ВДВ, Маргелов заключил пари на шесть прыжков с генералом Денисенко. К сожалению, Михаил Иванович Денисенко погиб, совершая свой третий прыжок, а Маргелов выполнил обещание и совершил все шесть прыжков с парашютом.

В Республике Беларусь есть официальная медаль «Маргелова», которая утверждена президентом Александром Лукашенко.

Приказом министра обороны РФ от 6 мая 2005 года учреждена ведомственная медаль «Генерал армии Маргелов».

Имя Маргелова носит Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ, Нижегородский кадетский корпус.

Почему ВДВ называют «Войска Дяди Васи»

Для подавляющего большинства населения аббревиатура ВДВ означает воздушно-десантные войска. Так оно и есть, но, пожалуй, только сами служащие в этих войсках и их близкие знают и еще одну расшифровку, звучащую довольно забавно: «Войска Дяди Васи». Они же и знают, почему данные войска называют так, в основном, только или бывшие или нынешние служащие. На самом деле, догадаться не трудно, отчего ВДВ получил такое альтернативное название. Речь идет о человеке, который внес самый большой вклад в развитие данного рода войск. Без всяких преувеличений, если не все, то подавляющее большинство служащих считают своим вторым отцом. Стоит также отметить, что слава этого человека распространяется в рамках Вооруженных Сил в целом, далеко за пределы одного только ВДВ.

«Дядя Вася».

Речь идет о человеке по имени Василий Филиппович Маргелов. О нем написано множество книг, в том числе, биографических. Однако личностью он был не простой. Да и простой человек не смог бы практически поднять целый род войск с колен.

В 1928 году он был призван в Красную Армию, откуда начался его долгий путь военного. Поначалу он был снайпером, позже постоянно переходил из одного взвода (или батальона) в другой. Постепенно за несколько лет шел по карьерной лестнице в армии за счет идеальной дисциплины и достижений в стрельбе.

До Великой Отечественной войны он успел проявить себя в еще одном вооруженном конфликте: русско-финской войне, в которой он командовал отдельным взводом разведки. И также смог отличиться: он взял в плен одного из офицеров шведского Генерального штаба.

В 1941 году его направили к морской пехоте, с которой он раньше не

В послевоенные годы он несколько лет еще находился в звании командира отдельных единиц армии, а в 1954 году стал Командующим ВДВ. К тому времени у Маргелова сложилась отчетливая концепция того, какими должны быть эти войска. В 1967 году ему было присвоено звание генерала армии после удачного командования войскам десанта в Чехословакии. В целом этот человек отдал службе ВДВ 23 года своей жизни.

Влияние Маргелова на воздушно-десантные войска.

Деятельность этого человека преподается в нынешних военных заведениях – настолько она много значит для современных ВДВ. Конечно, техническая составляющая этих войск стала гораздо более прогрессивной и современной, но Маргелов всегда стремился сделать ВДВ действительно совершенным видом войск. Он был бы рад внедряющимся разработкам. Однако своей целью, местом в Вооруженных Силах, отношением других войск и организацией ВДВ обязан целиком и полностью Маргелову Василию Филипповичу: он и только он сделал ВДВ такими, какие они есть, таким родом войск, в котором мечтают служить многие призывники и по сей день.

Шесть фактов о ВДВ.

От всей души поздравляю причастных к славным войскам ВДВ с их праздником! Представляю вашему вниманию шесть фактов о ВДВ.

1. «Войска дяди Васи»

Иногда аббревиатуру ВДВ шутливо расшифровывают как «Войска дяди Васи» в честь Василия Филипповича Маргелова — Героя Советского Союза, первого командующего Воздушно-десантными войсками. Он вошёл в историю отечественной армии как «десантник № 1», хотя воздушно-десантные части появились в Красной армии в те времена, когда старшина пулемётной роты Маргелов только начинал свой путь к командирским вершинам, а свой первый прыжок он совершил лишь в 40-летнем возрасте.

Отсчёт своей истории воздушно-десантные войска ведут от 2 августа 1930 г., когда под Воронежем был выполнен первый десант, в котором участвовали 12 парашютистов-красноармейцев.

До 1946 г. войска ВДВ находились в составе Военно-воздушных сил РККА, а с 1946 г. и до распада Советского Союза являлись резервом Верховного Главнокомандования, структурно входя в состав Сухопутных войск СССР.

Генерал-полковник (впоследствии генерал армии) Маргелов был командующим ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 гг., и многое сделал для того, чтобы десантные войска стали настоящей элитой вооружённых сил СССР. Именно при Маргелове «десантура» получила такие выделяющие её внешние атрибуты как голубые береты и тельняшки

Известная всем эмблема ВДВ с большим раскрытым парашютом, фланкированным двумя самолётами, появилась в 1955 г., когда по инициативе Маргелова был объявлен конкурс на лучший эскиз. Большую их часть выполнили сами десантники, в итоге набралось более 10 тысяч работ.

Победительницей стала Зинаида Бочарова, начальник чертёжного отдела штаба Воздушно-десантных войск — женщина, посвятившая ВДВ большую часть своей жизни.

Она родилась и выросла в Москве в знаменитом «Чкаловском» доме на Садовом кольце, где её соседями были легендарные авиаторы Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков, композитор Сергей Прокофьев, поэт Самуил Маршак, художники Кукрыниксы, скрипач Давид Ойстрах.

Зинаида Бочарова окончила театральное училище по специальности художник-гримёр, какое-то время работала в театре, много рисовала, но главным её творением осталась десантная эмблема.

Поскольку в довоенные годы части ВДВ входили в состав ВВС, личный состав носил лётную форму одежды, фуражки с голубым околышем и петлицы голубого цвета. Во время Великой Отечественной войны десантников перевели на общевойсковую форму. Голубой цвет подбоя вернулся в подразделения ВДВ только в 1963 г. по инициативе Маргелова.

Сам Василий Филиппович носил тельняшку вместо нательной рубашки с конца 1941 г., когда его назначили командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Краснознамённого Балтийского флота. Сражаясь на суше вместе с балтийцами, он неоднократно был свидетелем храбрости моряков, козырявших своей принадлежностью к военно-морскому флоту. Крылатое выражение «Нас мало, но мы в тельняшках!» в годы войны было известно всей стране.

Неудивительно, что, став командующим ВДВ, Маргелов постарался привить своим десантникам понимание того, что «крылатая пехота» — это особый род войск. Не забыл генерал и о роли тельняшки.

Сделать её обязательным предметом обмундирования десантников Маргелов задумал во второй половине 1960-х, но сначала этому серьёзно воспротивился тогдашний главнокомандующий ВМФ адмирал Горшков. Адмирал считал, что тельняшка должна принадлежать только морякам — на флоте их носили с середины XIX в. В конце концов, сошлись на компромиссном варианте, и по сей день «тельники» ВДВ и ВМФ различаются по цвету — у десантника тельняшка бело-голубая, у моряка — бело-синяя.

Официально тельняшка вошла в гардероб десантника только в 1969 г., но по факту к тому моменту она уже с десяток лет была частью традиции, по которой её выдавали новобранцу после первого совершённого прыжка. Согласно другой традиции выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного училища, которое в 1996 г. получило имя генерала армии Маргелова, и по сей день ежегодно надевают гигантскую тельняшку на памятник Сергею Есенину на городской набережной.

После 1990-х гг. тельняшки проникли и в другие рода войск, а их палитра значительно расширилась — Президентский полк ФСО России получил васильковые полоски, береговая охрана Пограничной службы — светло-зелёные, Росгвардия — краповые, МЧС — оранжевые.

Этот головной убор в момент своего появления в Красной армии в 1936 г. был исключительно женским — береты темно-синего цвета были частью летней форменной одежды женщин-военнослужащих, а также слушательниц военных академий.

В 1960-е берет стал частью облика солдат и офицеров элитных частей, и первой здесь была морская пехота, которая получила чёрный берет в 1963 г.

У десантников берет появился в 1967 г. с подачи ветерана «крылатой пехоты», генерала Ивана Ивановича Лисова, который был другом и на протяжении долгого времени заместителем Маргелова. Командующий ВДВ инициативу Лисова поддержал и сумел «продавить» нововведение в Министерстве обороны.

Первоначально рассматривались три варианта цвета — зелёный (как защитный), малиновый (потому что в армиях ряда стран у десанта были приняты береты малинового или каштанового цвета) и голубой (как символ неба). Первый вариант был отринут сразу, второй был рекомендован как элемент парадной формы, третий — для повседневного ношения.

Впервые десантники надели береты на парад 7 ноября 1967 г., причём это были береты малинового цвета. Тогда же дебютировала и тельняшка. Год спустя войска ВДВ стали массово переходить на береты небесного цвета. Наконец приказом № 191 Министра Обороны СССР от 26 июля 1969 г. голубой берет был утверждён как парадный головной убор для ВДВ.

Позднее берет стал частью обмундирования танкистов, пограничников, военнослужащих внутренних войск и спецподразделений, но голубой берет десантника и по сей день стоит особняком в этом ряду.

5. Регби — игра советского десанта

Был у советской «десантуры» и свой войсковой вид спорта. Известно, что Маргелов скептически относился к включению командных игр с мячом в программу подготовки десантников. Ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол для этого, по его мнению, не годились. Но однажды в 1977 г., когда командующий ВДВ находился в Ферганской дивизии, в тамошнем Доме офицеров ему на глаза попался английский фильм про регби. Название картины история не сохранила, но увиденное — а на экране рослые коренастые атлеты мутузили друг дружку, стараясь доставить к цели мяч необычной формы сквозь частокол рук, ног и тел противника — генералу понравилось. В тот же день он приказал раздобыть мячей для регби и отправить их в части ВДВ.

Так спорт английских джентльменов стал игрой советских десантников. В квартире-музее Маргелова до сих пор хранится мяч для регби с автографами первой сборной команды ВДВ.

6. 28 строп и парашютное кольцо

«Жизнь десантника висит на 28 стропах», — утверждает один из многочисленных афоризмов ВДВ. Такое количество строп имело большинство парашютов вооружённых сил, которые после Великой Отечественной войны получили литеру «Д» («десантный»), а на сленге десантников — прозвище «дуб». Последним в этом ряду был Д-5, который появился в войсках в 1970-х гг. и оставался на вооружении до конца 1980-х.

На смену Д-5 пришёл парашют следующего поколения Д-6, который имел уже 30 строп. При этом численно они по-прежнему нумеровались от 1 до 28, а две пары получили дополнительное буквенное обозначение. Так что афоризм можно отнести и к этой модификации.

Сейчас в ВДВ чаще применяют парашют Д-10. Кроме повышения управляемости, современные парашюты существенно превосходят старые по своей массе: если Д-1 весил 17,5 кг, то Д-10 — не более 11,7 кг.

Другой десантный афоризм, «Десантник три секунды — ангел, три минуты — орёл, а остальное время — ломовая лошадь», рассказывает об этапах прыжка с парашютом (свободное падение, снижение под куполом), а также той подготовке, что прыжку предшествует. Сам прыжок обычно производится на высоте от 800 до 1200 м.

Десантники любят повторять, что они «обручены с небом». Эта поэтическая метафора появилась благодаря тому, что парашют немыслим без кольца, раскрывающего купол. Правда, парашютные кольца давно потеряли форму идеального круга и больше похожи на параллелепипед со скруглёнными углами.

Небольшой поскриптиум: В Музее Героев Советского Союза и России, филиале музея-панорамы «Бородинская битва», до 2 сентября продолжается выставка «Герои трёх стихий», посвящённая военнослужащим Воздушно-десантных войск и морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации, удостоенным высшей степени отличия. Всего звание Герой России к настоящему моменту получили 110 десантников и 22 морских пехотинца.

«Мабута»: кого так называют в российской армии

Этот термин включает в себя сразу несколько значений, причем обозначение «мабутой» российских мотострелков – лишь одно из них.

Форма спецназовцев

Отечественные ученые-лингвисты пока не дали подробного объяснения происхождению этого термина и истории появления данной словоформы. Создатель самого большого электронного словаря-справочника синонимов русского языка (в нем свыше 300 тысяч слов и более миллиона синонимов) Виталий Тришин значение «мабуты» определяет так: 1) форма (в смысле одежда); 2) военнослужащая. Этим Тришин и ограничивается.

«Мабутой» (а также «прыжковкой», «песочкой») называли форму спецназовцев ГРУ, воевавших в 80-х годах в Афганистане. Первые «мабуты» появились в начале 70-х годов, костюмы шились как для летней, так и для зимней формы одежды. Погон и иных знаков различия на «мабуте» не было, цвет – защитный, плащевая ткань имела водоотталкивающую пропитку.

Бытует версия, что этимология термина «мабута» напрямую связана с участием советских военнослужащих в боевых действиях в составе миротворческой миссии в Конго (70-е – 90-е годы): якобы «мабутами» («мабутейцами») наши солдаты пренебрежительно называли плохо подготовленных в военном отношении бойцов проамерикански настроенных соединений, поддерживаемых президентом республики Конго Мобуту Сесе Секо.

По другой версии, в Конго впервые была использована новая полевая форма спецназовцев ГРУ, которая впоследствии и получила свое название по имени руководителя африканского государства.

Проявление десантного шовинизма?

В фольклоре ВДВ есть упоминание о «мабутах» как о представителях иных родов войск (за исключением морских пехотинцев, спецназовцев и подразделений ГРУ) – по мнению десантников, тот кто не прыгал с парашютом, тот «мабута». Существует термин «десантный шовинизм», который в частности исследовал ветеран ВДВ, а ныне публицист Владимир Осипенко (у него есть одноименный рассказ). Десантный шовинизм – это нечто вроде корпоративной идеологии, превозносящей службу в десантных войсках и формирующей пренебрежительное отношение к другим армейским подразделениям, представители которых якобы неполноценны в сравнении с десантниками. Пример фольклора ВДВ: «Мабута» прыгает с ЗИЛа, а десантура с ИЛа».

В составе ГСВГ в немецком Ютерборге до 80-х годов располагался 17-й отдельный танковый батальон, прозванный «Мабутой» (это сленговое название до сих пор встречается на форумах и в социальных сетях, где общаются сослуживцы ОТБ). Среди подразделений группы советских войск в Германии было много десантных. Возможно, именно десантники и прозвали танкистов «мабутами».

В книге Юлиана Калвера «Мы из стройбата» «мабута» – это солдат военно-строительных частей (в тексте их величают «пьяная мабута», «паршивая мабута»). Более широкая трактовка термина «мабута» применяется для обозначения неряшливых, несобранных военнослужащих.

Как называют десантников в народе

Войска Дяди Васи

Так себя называет не одно поколение десантников – в честь генерал-лейтенанта Василия Маргелова, которого считают создателем советских Воздушно-десантных войск. В День ВДВ мы посвящаем один из наших материалов всем, кто служил в голубых беретах.

Как все начиналось

79 лет назад, 2 августа 1930 года, во время войсковых учений впервые в Советском Союзе было выброшено с парашютами воздушно-десантное подразделение – всего 12 человек. C тех пор эта дата официально считается днем рождения ВДВ и профессиональным праздником десантников. После первой высадки десанта в течение десяти предвоенных лет в Советском Союзе царил парашютный бум. В парках были установлены вышки, откуда молодежь с удовольствием прыгала с парашютом. Была такая и в Запорожье – в запущенном ныне парке возле ДК Кирова. Носить на груди значок парашютиста считалось делом чести. По сути, набрать отделение десантников можно было в любом дворе. «Крылатая пехота», как еще называют ВДВ, с доблестью прошла Великую Отечественную войну. Даже противник признавал их мощь. Германская разведка сообщала: «Парашютные части Красной Армии представляют собой лучший образец советской пехоты». О мужестве десантников во время ВОВ хорошо сказал почетный гражданин Запорожья маршал Чуйков: «Отступления они не знали, в окружении дрались до последнего».

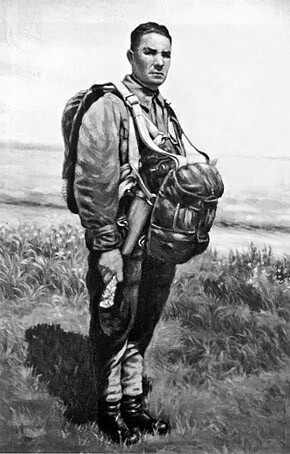

Десантник №1

Хорошо известная в республиках бывшего СССР аббревиатура ВДВ отнюдь не всеми расшифровывается так, как оно и положено – Воздушно-десантные войска. Нет, практически любой десантник советских времен – и кадровый военнослужащий, и «срочник» – почти наверняка растолкует значение трех букв несколько иначе: «ВДВ? Конечно, это «войска дяди Васи»! Дядей Васей советские «голубые береты» ласково называли Василия Филипповича Маргелова – одного из первых командующих Воздушно-десантными войсками СССР, Героя Советского Союза, генерала армии. Он олицетворял целую эпоху в становлении ВДВ. Американские офицеры-десантники считали его главным и первым десантником в международном масштабе. С приходом Маргелова в 1954-м году в рядах вэдэвэшников произошли серьезные перемены. Изменилась концепция развития этих сил: принцип «уничтожить» сменился на «уничтожить и обязательно выжить». И именно легендарный «дядя Вася» уговорил министра обороны ввести новую униформу для десантников – голубые береты и тельняшки как символ неба, смелости и отваги. Пожалуй, не было в Запорожье 60-80-х мальчишек, которые не мечтали примерять на себя небесного цвета берет и погоны.

Голубые береты…

В эпоху, когда принято повально «косить» от армии, в это трудно поверить, но факт – молодые парни рвались служить там же, где и герои почти культовых советских фильмов «В зоне особого внимания» и «Ответный ход». «Дембельнуться» и вернуться домой в таком же берете, как у главных персонажей фильмов – младшего лейтенанта Тарасова и прапорщика Валентира – считалось особым шиком.

– Форма ВДВ всегда была предметом зависти всех мальчишек бывшего СССР, – рассказывает отслуживший в 357-ом гвардейском парашютно-десантном полку Ярослав Корса. – Десантники считались законодателями мод в Советской Армии. Многие новинки в обмундировании и экипировке появились именно в крылатой пехоте. Все эскизы формы утверждал лично Маргелов.

… И малиновые

При всей легендарности голубых беретов мало кто знает, что первые подобные головные уборы советских десантников имели другую окраску – малиновую. Первые береты в Вооруженных Силах СССР получили десантники перед парадом в Москве в 1967 году. Это были малиновые головные уборы, с правой стороны которых размещался голубой треугольный флажок с эмблемой ВДВ. Лишь год спустя знаменитые десантные береты стали ныне уже привычного голубого цвета. Десантник №1 Василий Маргелов выбор этого цвета объяснял так: живучи десантные традиции, солдату нравится голубое, ибо оно связано с небом, отличает его от обычной пехоты и поднимает его гордость за службу в ВДВ. О каких традициях речь? В довоенные годы личный состав частей ВДВ носил летную форму одежды, голубые фуражки и петлицы.

Но мы в тельняшках!

Еще одним символом ВДВ является тельняшка с голубыми полосками. За нее десантники должны благодарить опять же «Дядю Васю». Сам Василий Филиппович всегда носил тельняшку вместо нательной рубашки. Это у него повелось с тех пор, как в начале войны в 1941 году ему пришлось командовать «морпехами» – полком балтийских моряков, действовавших на суше, и такая традиция соблюдалась им до конца дней. Маргелов пришел к выводу, что десантнику тельняшка тоже подойдет не только по удобству, но и как символ смелости, отваги. И, разумеется, опять-таки будет отличать его от других солдат.

Десантник №2

«Если меня зовут десантником номер один, то ты уж точно десантник номер два!». В этих словах генерала Маргелова, возможно бы, и не было чего-то странного. Если бы не одно «но» – говорил их «дядя Вася» … женщине! Десантником №2 оказалась чертежница штаба Воздушно-десантных войск Зинаида Бочарова. Именно ее рисунок стал победителем конкурса на лучшую эмблему ВДВ, который проводился в 1955 году. Требование к эмблеме предъявили одно: должна быть проста и понятна, без выкрутасов: «Чтоб любой увидел и сразу понял: не просто добрый молодец стоит, а десантного роду-племени», – говорил Маргелов.

Нарисованный Бочаровой эскиз стал настоящим символом «крылатой пехоты» на долгие годы – это знаменитый парашют с двумя самолетами по бокам.

– Знаете, кто больше всех любит десантные войска? – спросил Василий Маргелов, подводя итоги конкурса.

– Да кто же больше вас? – заулыбались офицеры.

– Ни черта не знаете. Ходите каждый день мимо и не видите, – ответил командующий. – Чертежница наша это. С парашютом-то ни разу не прыгала, а войска любит! Всем сердцем, говорит, рисовала. И правда – наша это эмблема, дух в ней наш, десантный. А вы тут пыжитесь. Учитесь войска любить!

За ВДВ!

Именно все перечисленные нами символы наденут сегодня воины-десантники, отмечая очередную годовщину создания Воздушно-десантных войск. История ВДВ продолжается. Пусть даже в Украине они теперь носят совсем другое название. За тех, кто в стропах!

Фразы от Василия Маргелова

«В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору с целью разорвать эту пасть».

«Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай».

«С любых высот – в любое пекло!».

«Тот, кто ни разу не покидал самолет, откуда города и села кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не поймет чести и гордости десантника».

«Любой десантник должен быть таким, чтобы молодые женщины, любуясь им, если не отдавались ему, то хотя бы думали об этом».