Как называли врачей в средневековье

«Как это устроено»: «Темные времена». Медицина Средневековья

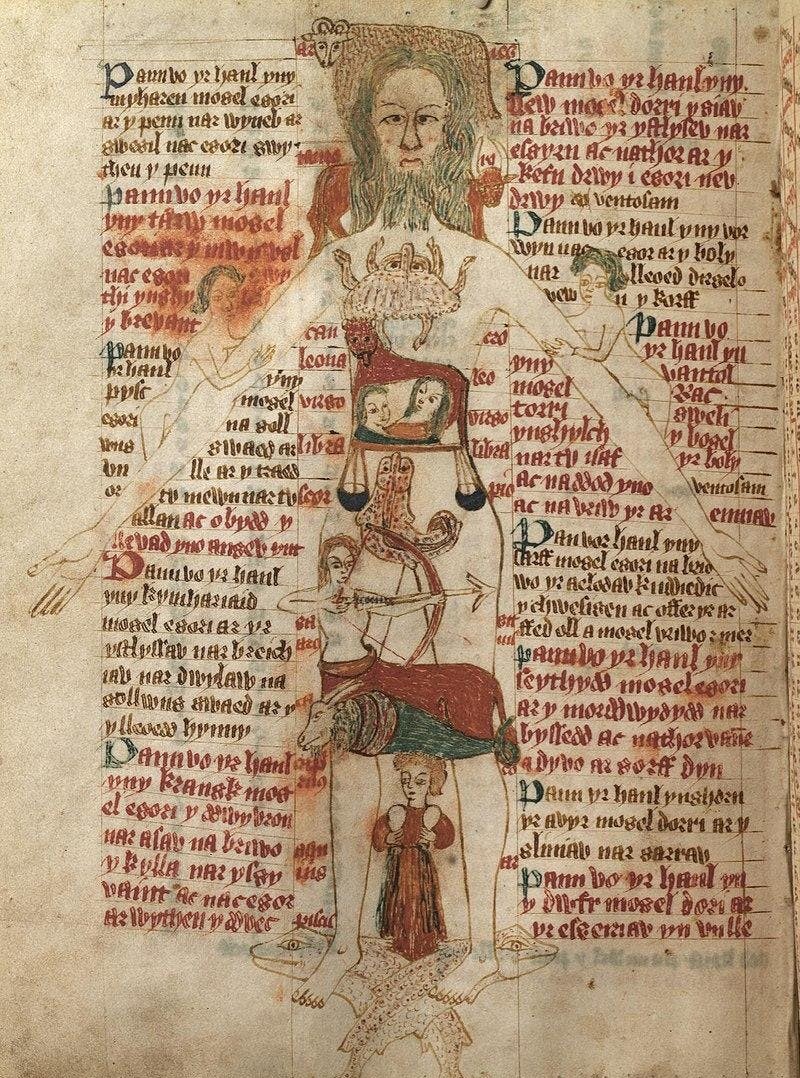

В Средние века комплекс астрологических, алхимических и медицинских знаний был одним из важнейших направлений научного знания (наряду с физико-космологическим, оптическим, биологическим). Именно поэтому в распоряжении средневекового пациента были высококвалифицированные доктора, получившие образование в медицинских школах и университетах, и госпитали, где они могли получить уход и лечение (включая и хирургические операции).

На зарождение и развитие больничного дела в эпоху Раннего Средневековья во многом повлияла христианская идея благотворительности, которая реализовалась в заботе за старыми и больными членами общества. Здесь еще не преследовалась цель заниматься лечением недугов – целью было создание более комфортных условий жизни для неблагополучного населения.

Так появились первые госпитали (буквально – помещение для приезжих), которые не были госпиталями в современном понимании, а больше походили на приюты для оказания первой помощи бездомным больным. Зачастую это были специально отведенные помещения в соборах и монастырях.

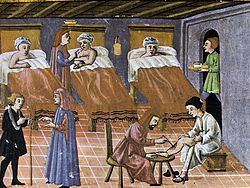

В госпиталях не проводили лечение, а просто присматривали за людьми. Рост населения городов обусловил появление городских госпиталей, где забота о духовном здоровье сопрягалось уже с заботой и о физическом. Городские госпитали были похожи на современные больницы: они представляли собой общие палаты с кроватями, на которых размещались больные.

Потребность в медицинской помощи привела к открытию специальных рыцарских орденов с функцией медицинского обслуживания; например, орден Святого Лазаря занимался уходом за прокаженными, количество которых было довольно велико. Со временем лечебное дело стало светской практикой, а госпитали стали нуждаться в большем количестве специалистов. Подготовкой кадров занимались медицинские учебные заведения.

Чтобы стать врачом, средневековому студенту нужно было сначала получить духовное или светское образование, состоявшее из «семи свободных искусств», которые в свое время входили в систему античного образования. К моменту поступления в медицинское учебное заведение необходимо было освоить грамматику, риторику, диалектику, математику, геометрию, астрономию и музыку. Появлению высших школ Европа обязана Италии, где в IX веке уже функционировала Салернская врачебная школа и работала группа не только практикующих врачей, но и преподающих искусство врачевания.

Благодаря деятельности представителей школы города Салерно европейская медицина объединила в себе античную и арабскую традиции врачевания. Именно Салернская школа стала выдавать первые лицензии на занятие врачебной практикой. Обучение в этой школе длилось 9 лет и состояло из подготовительного курса, изучения медицины и врачебной практики. Студенты изучали анатомию и хирургию, оттачивая навыки на животных и человеческих трупах.

В стенах Салернской школы появились такие знаменитые трактаты, как «Хирургия» Роджера Салернского, «О природе человеческого семени» Абеллы, «О женских болезнях» и «О составлении лекарств» Тротулы, «Салернский кодекс здоровья» Арнольда, коллективный труд «О лечении заболеваний». Безусловно, средневековые врачи были хорошо осведомлены о строении тела, симптомах множества заболеваний, наличии четырех темпераментов. С XII века врачебные школы стали превращаться в университеты.

Средневековый университет обязательно имел в своей структуре медицинский факультет. Медицинский факультет (наряду с юридическим и теологическим) был одним из высших факультетов, на которые студент имел право поступить только после окончания подготовительного факультета. Получить степень магистра медицины было очень непросто, и половина поступающих не справлялась с этой задачей (принимая во внимание, что абитуриентов было и так не очень много). Теория медицины преподавалась студентам на протяжении 7 лет.

Как правило, университет не зависел от Церкви, представляя собой автономную организацию, имеющую свои законы и особые права. Прежде всего, это отразилось на разрешении проводить вскрытие трупов, что с христианской точки зрения было тяжелым грехом. Однако университеты добились разрешения на анатомирование, результатом чего стало открытие в 1490 году в Падуе анатомического театра, где посетителям демонстрировалось устройство человеческого тела.

В средневековой Европе термин «медицина» употреблялся по отношению ко внутренним болезням, специфику которых изучали студенты-медики по книгам античных и арабских авторов. Эти тексты считались каноническими и буквально заучивались студентами наизусть.

Самым большим минусом был, конечно же, теоретический характер медицины, не позволяющий применять знания на практике. Однако в некоторых университетах Европы врачебная практика была обязательным компонентом обучения. Образовательный процесс таких университетов и спровоцировал рост госпиталей, где студенты лечили людей в рамках практики.

Алхимические знания западноевропейских врачей послужили толчком к развитию фармацевтики, оперирующей огромным количеством ингредиентов. Через алхимию, которую часто называют лженаукой, медицина пришла к расширению знаний о химических процессах, необходимых для создания действенных лекарственных средств. Появились трактаты о свойствах растений, о ядах и т. п.

Хирургическая практика в период классического Средневековья в основном ограничивалась удалением мозолей, кровопусканиями, заживлением ран и другими незначительными вмешательствами, хотя имелись примеры ампутаций и трансплантаций. Хирургия не была основной дисциплиной в университетах, ей обучали непосредственно в госпиталях.

Потом хирурги, коих было немного, объединялись в своеобразные цеха для ведения врачебной деятельности. Актуальность хирургии позднее возросла в связи с переводом арабских текстов и многочисленными войнами, оставляющих множество людей искалеченными. В связи с этим стали практиковаться ампутации, лечение переломов, обработка ран.

Одной из самых печальных страниц в истории средневековой медицины, без сомнения, можно назвать ужасные по масштабу вспышки инфекционных болезней. На тот момент медицина оказалась недостаточно развитой, чтобы противостоять чуме и проказе, хотя определенные попытки были сделаны: в практику входит карантин, открываются лазареты и лепрозории.

С одной стороны, средневековая медицина развивалась в тяжелых условиях (эпидемии чумы, оспы, проказа и др.), с другой же – именно эти обстоятельства способствовали революционным изменениям и переходу от медицины Средневековья к медицине Возрождения.

Медицина в Средние века

Необходимо сразу оговориться, что средневековое общество всегда находилось на грани жизни и смерти. К тому же медицина развивалась медленно. Накопления новых знаний практически не происходило, поэтому активно использовались те, что были получены еще во времена Античности. Однако именно в Средние века появились первые больницы, а также возрос интерес к ряду заболеваний, служивших причинами эпидемий.

Медицина и религия

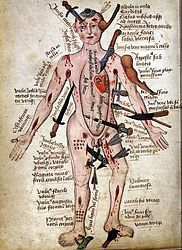

На иллюстрации выше можно увидеть гравюру «Израненный человек», которая часто использовалась в различных медицинских трактатах для иллюстрации тех ран, которые полевой хирург может увидеть на поле боя.

Активно развивалась христианская религия, поэтому все процессы объяснялись божественным вмешательством. Лечение было заменено магическими и религиозными обрядами. Появился культ святых. В места погребений стекалось множество паломников, несущих дары. Существовали святые, считавшиеся защитниками от определенных болезней.

Большой популярностью пользовались амулеты и обереги. Считалось, что они способны защитить от болезней и беды. Распространены были амулеты с христианской символикой: кресты, строчки из молитв, имена ангелов-хранителей и т.д. Имела место вера в целебное действие крещения и причастия. Не было такого заболевания, против которого не существовало бы специальной молитвы, заклятия или благословения.

Средневековые врачи

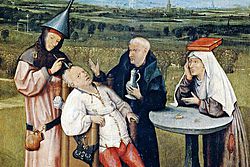

Средневековое оперативное вмешательство Развитой отраслью была практическая медицина, занимались которой в основном банщики-цирюльники. В их обязанности входили: кровопускания, вправления суставов, ампутации конечностей и ряд других процедур. Банщики-цирюльники в то время не пользовались уважением в обществе. Это было связано с тем, что у простого народа их образ непременно ассоциировался с болезнью и нечистотами.

Только в позднее Средневековье авторитет лекарей стал возрастать. В связи с этим возросли и требования к их мастерству. Банщик-цирюльник перед тем, как заниматься практикой, должен был пройти восьмигодичное обучение, а затем сдать экзамен в присутствии старейших представителей профессии, докторов медицины и одного их членов городского совета. В ряде европейских городов из числа банщиков-цирюльников позже были выделены цеха хирургов.

Лекарственные растения

Было известно большое количество растений и трав. Но даже их сбор непременно сочетался с религиозными и магическими обрядами. Например, многие растения собирались в определенное время и в определенном месте, а процесс сопровождался ритуалами и молитвами. Часто он приурочивался к определенным христианским праздникам. Целебными считались и ряд пищевых продуктов – вода, соль, хлеб, мёд, молоко, пасхальные яйца.

При гирудотерапии медик прикладывал к пациенту пиявку, кровососущего червя. Считалось, что пиявок нужно класть на место, которое больше всего беспокоит пациента. Пиявкам позволяли кровопийствовать, пока пациент не начнет падать в обморок.

Деторождение: готовьтесь к вашей смерти

Пример кесерева сечения. Слава богу, подобные операции проводились только после смерти роженицы Деторождение в Средние века считалось настолько летальным действом, что Церковь советовала беременным женщинам заранее готовить саван и признаться в содеянных грехах на случай смерти.

Повитухи были важны для Церкви из-за их роли в крещении при чрезвычайных ситуациях и их деятельность регулировалась римским-католическим законом. Популярная средневековая пословица говорит: Чем лучше ведьма, тем лучше из нее повитуха («The better the witch; the better the midwife»). Чтобы обезопаситься от ведьмовства, Церковь обязывала повитух получать лицензию у епископов и давать клятву не применять магию на работе при родах.

В ситуациях, когда ребенок рождается в неправильной позиции и выход затруднен, повитухам приходилось разворачивать ребенка прямо в чреве или трясти кровать, чтобы попытаться придать более правильное положение плоду. Мертвого ребенка, которого не удалось извлечь, обычно резали на кусочки прямо в матке острыми инструментами и вытаскивали специальным инструментом. Оставшуюся плаценту извлекали с помощью противовеса, который вытаскивал ее силой.

Средневековые больницы

Лазарет В Раннее Средневековье появились первые больницы. Вначале они организовывались при церквях и монастырях. Эти госпитали изначально предназначались для нищих, странников и обездоленных. Лечением занимались монахи.

В позднем Средневековье больницы стали открываться состоятельными горожанами. Позже в этом процессе стали участвовать и местные власти. В такие стационары имели право обращаться бюргеры и те, кто внес специальный взнос.

Средневековые эпидемии

Так как Средние века были эпохой войн и крестовых походов, то на разоренных территориях часто свирепствовали эпидемии. Наиболее распространенными заболеваниями были бубонная чума, лепра (проказа), сифилис, туберкулез, оспа, тиф и дизентерия. От этих инфекций в Средние века гибло гораздо больше людей, чем от войн.

Помимо перечисленных болезней, достаточно распространенной патологией были заболевания нервной системы и различные уродства. Согласно христианской религии, все перечисленные болезни были не чем иным, как кара человечеству за совершенные грехи.

как называли врачей в средневековье?

Врачами и называли )

В распоряжении средневекового пациента были высококвалифицированные доктора, получившие образование в медицинских школах и университетах, и госпитали, где они могли получить уход и лечение (включая и хирургические операции).

Чтобы стать врачом, средневековому студенту нужно было сначала получить духовное или светское образование, состоявшее из «семи свободных искусств», которые в свое время входили в систему античного образования.

К моменту поступления в медицинское учебное заведение необходимо было освоить грамматику, риторику, диалектику, математику, геометрию, астрономию и музыку. Появлению высших школ Европа обязана Италии, где в IX веке уже функционировала Салернская врачебная школа и работала группа не только практикующих врачей, но и преподающих искусство врачевания.

Благодаря деятельности представителей школы города Салерно европейская медицина объединила в себе античную и арабскую традиции врачевания. Именно Салернская школа стала выдавать первые лицензии на занятие врачебной практикой. Обучение в этой школе длилось 9 лет и состояло из подготовительного курса, изучения медицины и врачебной практики.

Студенты изучали анатомию и хирургию, оттачивая навыки на животных и человеческих трупах. В стенах школы появились такие знаменитые трактаты, как «Хирургия» Роджера Салернского, «О природе человеческого семени» Абеллы, «О женских болезнях» и «О составлении лекарств» Тротулы, «Салернский кодекс здоровья» Арнольда, коллективный труд «О лечении заболеваний». Безусловно, средневековые врачи были хорошо осведомлены о строении тела, симптомах множества заболеваний, наличии четырех темпераментов. С XII века врачебные школы стали превращаться в университеты.

Медицина Средневековья: жить или не жить?

Культ здорового тела врачам Средневековья был неведом.

Жители средневековой Европы не ходили в фитнес-центры, не посещали процедурные кабинеты, не сидели на диетах и не консультировались у врачей-специалистов. Культ здорового тела им был неведом. В подавляющем большинстве они толком не знали свою телесную оболочку и едва могли справиться с недугами самостоятельно. Медицина тех лет только накапливала знания, а новые методики проходили апробацию.

Врачи Средневековья

Одним из слабых мест медицинской практики средневековой Европы являлось отсутствие основательной теоретической базы. Опыт античных врачевателей почти полностью канул в лету, а первые медицинские трактаты появляются на юге под влиянием греко-иудейской традиции и арабской науки.

В раннехристианской традиции телесная оболочка совершенно никого не интересовала: все лишения и недуги церковь толковала исключительно как расплату за грехи. Работы античных авторов не читались и находились под запретом. Авторитет Священного писания, согласно Блаженному Августину, непререкаем. Регионы, впитавшие в себя наследие достижений античной науки, ещё с VI века пытались не нарушать интеллектуальную цепочку развития. До севера этот полезный опыт шел очень медленно.

Как «чёрная смерть» повлияла на развитие медицины в Европе в Средневековье

В XII веке первыми интеллектуальными опусами в области врачебного дела разродились такие центры как Кордова, Салерно, Палермо. В 1316 году итальянец Мондино де Луцци опубликовал свою работу под названием «Anathomia». А в 1376 году в Монпелье открывается медицинский факультет. Знаменитая и ужасная «чёрная смерть» стала мощным импульсом, который заставил медиков тех лет повысить свой уровень знаний. Ренессанс с его тягой к прекрасному тоже сыграл немалую роль в становлении лечебного дела. К XV веку значительно возросло количество медицинской литературы.

Если в целом охарактеризовать систему здравоохранения Средневековья (хотя этот термин едва ли применим к данной эпохе), можно сказать, что уровень образования врачевателей был крайне низким.

«Пугающий и презираемый маг»

Кто же лечил жителя средневековой Европы? Врачи (они же physici) прошли огромный путь трансформации и профессионального становления. В большинстве своём публика довольствовалась советами и действиями недоучек из монастырей или сельских знахарей. Первые выпускники с учёными степенями по медицине также не обладали достаточным опытом.

При всех особенностях христианской догмы, тело оставалось опорой души. Его нужно было спасать. На первых порах церковь предоставляла полный спектр услуг. Условно назовём их «ритуальными». Избавляли от недугов и болезней реликвии многочисленных святых и паломнические экспедиции. Один христианский святой мог вылечить сыпь, другой — помочь в борьбе с лихорадкой. Тексты XI века сообщают нам о букете совершенно ординарных хворей, вызванных недостаточным и неправильным питанием. Гораздо реже встречались болезни, следствием которых стали раны или отравления.

Альтернативу представляла народная или сельская медицина, с которой так яростно боролись представители местной церковной организации. Колдунов и ведьм сжигали на кострах и обвиняли в ереси. Большое количество костоправов коптилось на огне, а обыкновенные шарлатаны попадались под горячую руку духовных лиц куда реже.

Как правило, местный доктор — старуха, ведьма. Она — посредник между тёмной силой и телесными немощами. Её знания относительно полезных свойств растений и режимов питания пользовались авторитетом, так как имели ощутимый эффект.

Ещё одним центром «неофициальной медицины» была еврейская община. Её представители бродили по населённым пунктам и носили с собой различные атрибуты: мешочки, амулеты, пузырьки Отличались от большинства местных лекарей тем, что умели промывать желудки, пускать кровь, ставить банки, считать пульс и производить анализ мочи. Евреи имели представление о медицинских традициях Древнего Востока, античного Запада, а также развитых регионов того времени: они штудировали труды Авиценны, Константина Африканского, Галена, Маймонида и Аверроэса. Все плюсы образования евреев-лекарей разбивались об огромную стену невежества и незнания большей части населения Европы. Если их советы и средства оказывались бессильными перед лицом серьёзной болезни или вспышки эпидемии, то весь народный гнев обрушивался именно на их головы.

Профессиональные медики (mire) начали мелькать на страницах исторических сочинений и документов около IX века. В одном капитулярии «отца Европы» Карла Великого 800 года нашлось место для списка целебных растений. Знания средневековых врачей базировались на сочинениях античных теоретиков медицины — Гиппократа, Галена, Орибазия. Появление в адаптированном виде персидских трактатов в Западной Европе XII века дало ощутимый результат. Медики познакомились с ролью спинного мозга и системы кровообращения, а также получили представление о наследственности и функциональной гармонии организма. Церковь подобные открытия, мягко говоря, не приветствовала: церковные соборы в Труа 1163 года и Латеране 1215 года наложили ряд запретов на действия лекарей. К примеру, вскрытие тела категорически не дозволялось и приравнивалось к чёрной магии. И только к концу XIII века религиозные оковы стали падать: в европейских университетах появились медицинские факультеты и мир узнал о Бэконе, Неккаме, Фоме Кантипратанском и Альберте Великом. На рубеже XIV-XV столетия началось формирование научной медицины.

«Ну что, лечить или пусть живёт?»

Человек заболел. Он плохо представляет, что с ним конкретно происходит, так как не обладает достаточным уровнем знаний о своём теле. Одно дело — хронические или врождённые болезни. Они не обсуждались и не лечились. Глухой прикладывал к уху рожок, хромой ходил с посохом, немой получал порцию насмешек, а слепые (коих по понятным причинам в Средние века было огромное количество) не имели средств для облегчения своего недуга. Горячка, зуд, понос, слабость, кашель — это всё лишь симптомы без четких медицинских характеристик. В источниках гораздо больше говорилось о чревоугодии, алкоголизме, венерических заболеваниях и их последствиях.

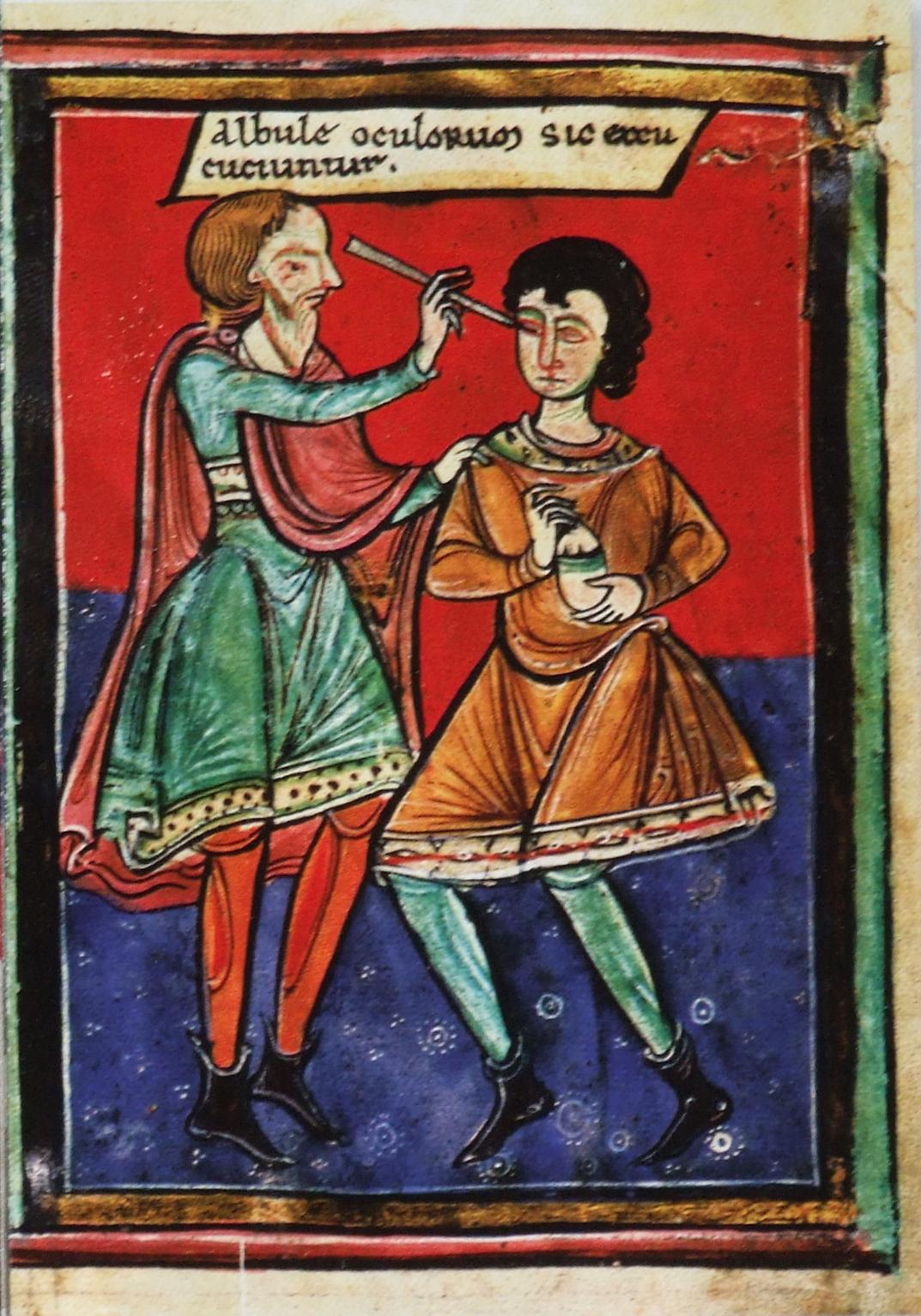

Хирургическое вмешательство в Средние века — удовольствие явно не для слабонервных. До 1215 года его практиковали монахи, однако папа Иннокентий III запретил заниматься медициной чёрному духовенству. Их опыт передавался крайне скверно людям, которые большую часть времени проводили в уходе за домашним скотом. Вырывание больных зубов, удаление катаракты и даже трепанация — средневековая хирургия имела представление о подобных вещах, но одно неверное действие могло привести к летальному исходу. К вмешательству в тело человека прибегали только в самых экстренных случаях.

Катаракта извлекалась иглой или ножом, позднее стали использовать шприц. С затруднениями в мочеиспускании справлялись, применяя металлический катетер. Стрелы из тела доставали при помощи специальной ложки, а раны лечились прижиганием. Калённым железом избавляли людей и от геморроя. Можно только посочувствовать страдающему подобным недугом.

Панацея Средневековья — кровопускание. Пиявки и вскрытие вен — традиционные процедуры европейских врачей, которые, по их мнению, могли спасти от всех невзгод.

Чтобы окончательно не отправить на тот свет пациента, врачеватели пытались хоть как-то утолить его боль. Зелья и растворы из сока болиголова, опия, белены, уксуса подавались страдающему от болей. Неумелое использование подобных средств было опаснее кривых рук доморощенного хирурга. Только к XVI веку благодаря знаменитому швейцарскому алхимику Парацельсу средневековая цивилизация познакомилась с эфиром.

Молитвы и ритуалы местных целителей внушали надежду в наивные души на выздоровление. Такая практика в основном не увенчалась чудесным исцелением и избавлением от всех проделок тёмных сил.

Античные и средневековые врачи Плеяда великих медиков[3]

Античные и средневековые врачи

Плеяда великих медиков[3]

(Др, Греция, 460–377 гг. до н. э.)

— Правда ли, что гениальность — это болезнь? — спросили однажды Гиппократа его ученики.

— Конечно, — ответил тот.

— Но, к сожалению, очень редкая и, увы, совершенно незаразная.

Гиппократ считал, что «в человеческом организме взаимодействуют четыре жидкости: кровь, по латыни — sanguis, желтая желчь — по-гречески chole, слизь — phlegma и черная желчь — melanos chole. В организме человека эти жидкости находятся в определенном количественном соотношении, нарушение которого приводит к расстройству психической деятельности». Так возникло деление на четыре темперамента: сангвинический, холерический, флегматический и меланхолический, которые и сейчас широко применяются для качественной характеристики типа человеческой личности.

Академик А. И. Воробьев о Гиппократе: «Врач должен обладать первым качеством — презрением к деньгам. Гиппократ сказал: презрение к деньгам. Потому что деньги — потом. Они есть, но сбоку от морали. Она никогда не покупалась на деньги».

Академик Андрей Воробьев… 2010. С. 944

Великий китайский врач Пян Чиао ввел следующие принципы распознавания болезни: по внешнему виду — это качество врача он называл искрой божьей; аускультацией, т. е. выслушиванием — это могли понимать лишь врачи, обладавшие необыкновенным слухом и мастерством; путем опроса больного — собрать и обобщить анамнез для определенного вывода мог только особо умелый и ловкий доктор и, наконец, по исследованию пульса — тут требовалось искусство тонкого ощущения пальцев, огромный опыт и знание анатомии. Считается, что распознание болезни по частоте пульса в различных точках тела открыл именно Пян Чиао. Именно это искусство было доведено китайскими врачами до совершенства и на протяжении веков лежало в основе диагностики. С другой стороны, Пян Чиао называл шесть основных причин, которые препятствуют излечению: неуравновешенный образ жизни, погоня за деньгами, неправильное питание, неподходящая обувь и одежда. И особенно подчеркивал пагубность отказа от лекарств и пользование услугами жрецов тогда, когда необходима помощь врача.

(Др. Рим, ок. 130–200 гг. н. э.)

Грек, родившийся в Пергаме, стал крупнейшим теоретиком и врачом античной медицины, создавшим систему биологических и анатомических знаний. В течение 6 лет работал врачом у гладиаторов. Служил личным врачом императора Марка Аврелия.

Научные воззрения Галена господствовали в мире в течение четырнадцати веков, Он дал названия многим костям, суставам и мускулам, сохранившиеся в медицине до сегодня. Подробно описал нервную систему человека, выяснил, что зрительный нерв переходит в сетчатку глаза, подробно описал глазные болезни. Дал описание болезней многих органов человеческого тела, разработал основы лечебной гимнастики, учил, как надо ставить компрессы, пиявок, как оперировать различные раны. Некоторые его рецепты на порошки, мази, настойки, вытяжки и пилюли применяются до сих пор и носят название «галеновых препаратов», то есть таких, которые приготовляются непосредственно в аптеках.

Рази Абу-Бекр Мухаммед бен-Закария (Разес)

Самый выдающийся врач Персии родился в г. Рее, позже переименованном в Багдад. Был главным врачом крупной больницы в Багдаде, которую сам организовал и выбрал место для строительства. «Желая выбрать самое здоровое место, Рази во многих районах города развесил куски мяса и выбрал то место, где гниение началось позже. Видимо, гениальный врач уже тогда предполагал наличие связи между болезнями (заразными), гниением и чистотой воздуха» [Федоровский, 1975].

Он написал свыше 200 научных трудов. Первым описал оспу и корь. Рази написал большую энциклопедию, посвященную медицине в целом. Будучи переведена на латинский язык под заглавием «Liber continentis», книга эта многие столетия служила популярным учебником медицины во многих европейских университетах.

Арнольд де Вилланова (Испания, 1235–1311).

Алхимия и химия были равнополезными

«Вилланова был одним из первых врачей, применявших в медицине современные ему достижения алхимии и химии, в частности, соли ртути и сернистые соединения. По христианскому учению, в средние века в Европе люди должны были заботиться о духе, забота же о теле почиталась грехом. Медицина переживала период упадка».

Парацельс (Швейцария, 1493–1541).

«Бесподобный монарх медицины»

Парацельс принадлежит к числу величайших реформаторов эпохи Возрождения, который отверг все древние авторитеты и даже публично сжег знаменитый «Канон» Ибн-Сины, утверждая, что единственным источником знаний может быть только практический опыт.

«Свое имя он всегда писал полностью: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, величая себя не иначе как „высокообразованный“, „широко известнейший“, „бесподобный“, „магистр искусств“, „князь химиков“, „монарх медицины“ и прочее. Он никогда не отличался излишней скромностью, и ни тени сомнения не возникало у него по поводу своей гениальности и исключительности. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины, способствовал внедрению химических препаратов в медицину».

Ему принадлежат слова:

Цит. по: [www.alfavit. info/4.htm]

Джироламо Фракасторо (Италия, 1478–1553).

Мыться водой с мылом считалось негигиеничным и опасным

В Средние века в Европе страшные эпидемии чумы, холеры и других болезней стали следствием, во-первых, мракобесия: боязни воды, через которую, как считалось, передавались болезни. Люди перестали мыться, было забыто мыло. Таким образом, нарушались даже минимальные условия гигиены. Во-вторых, на небольшой территории городов за крепостными стенами, в условиях скученности, болезни охватывали город мгновенно. Эпидемия чумы 1347–1350 годов унесла в Европе 25 миллионов жертв, а в 1665 году в одном только Лондоне от чумы погибли сто тысяч человек. В XVIII веке эпидемии оспы погубили в Европе порядка 60 миллионов человек. Когда, наконец, заметили, что центрами эпидемии являлись в основном грязные и перенаселенные городские трущобы, то власти распорядились об уборке улиц и очистке сточных канав. Из города вывозили сор и отходы, уничтожали бездомных собак и котов. Однако никто не обращал внимания на крыс, которые — как было установлено позже — и являлись главными переносчиками чумы.

А вот что пишет о «гигиене» в Средние века польская поэтесса Вислава Шимборская (род. 1923), лауреат Нобелевской премии (1996).

«В средневековье люди еще мылись немного. В больших городах процветали, например, публичные бани. Но в XV веке из-за постоянных эпидемий они были все закрыты. Люди перестали мыться и дома. Согласно тогдашней теории вода была виновата не только в распространении заразы, но и в разных индивидуальных болезнях, которые в форме миазмов проникали внутрь через беззащитную кожу. XVI, XVII и частично XVIII века — это времена неимоверно грязных людей. Новорожденных, правда, мыли сразу после рождения, но потом быстренько натирали их какой-то кашицей из растертых моллюсков, чтобы уничтожить зловредное влияние воды. Королевичу, будущему Людовику XIII, первый раз вымыли ноги, когда ему было шесть лет. А о его отце Генрихе IV одна дама написала, что он „вонял, как падаль“. Так как все люди во дворе воняли, король должен был вонять особенно невыносимо. Чистота в те времена сводилась к вытиранию тела белыми платками и употреблению духов. Водой смачивали только лицо и ладони. А если кто-нибудь решался раз на несколько лет искупаться, то это было событием, о котором долго говорили до и после. В бочку с водой сначала заходил хозяин, потом его жена, потом их родители, следующими в ту же самую жидкость окунались их дети, сначала старшие, потом младшие и в конце — служба. Если и находились чудаки, которые купались чаще, то они должны были, вероятно, скрывать эту свою страсть, чтобы их не приняли за вольнодумцев или дегенератов. Иногда я думаю об исторических фильмах, в которых стараются как можно точнее отразить эпоху. Артисты щеголяют в костюмах, париках, списанных со старых портретов.

Однако никто из режиссеров не решился показать всю эту грязь, экзему, лишаи и паршу, те прыщи, которыми заражали брадобреи, ну и, наконец, тех вшей, которые во время торжественных ужинов при свечах раз за разом попадали в чей-нибудь суп. Впрочем, вынести такой фильм было бы невозможно. Героические и любовные сцены, вместо того чтобы волновать зрителя, вызывали бы в нем рвоту. Великий Мишель Монтень был одним из тех чудаков, у которого вода не вызывала отвращения. Монтень купался! Делал это часто и с удовольствием! Наперекор своей эпохе, которая лепилась от грязи. От удивления авторучка у меня выпала из рук».

(Отрывок из очерка: «Ноги королевича, не говоря о других членах». Дана ссылка на оригинал — книгу француза George Vigarello: «Le propre et le sale l’hygiene du corps depuis le Moyen Age». WAB, Warszawa. 1996):

Амбруаз Паре (1516–1590).

Лучший хирург из цеха брадобреев

В Средние века хирургия, как и вся медицина, находилась в основном в руках монахов. Созванный в 1215 году четвертый Латеранский собор запретил духовенству заниматься хирургией, на том основании, что христианской церкви противно пролитие крови. Поэтому хирургия была выделена из медицины и перешла в руки цирюльников. Лишь спустя триста лет, когда в Англии существовала уже корпорация врачей, цех хирургов получил «привилегию» на объединение с цехом брадобреев.

Амбруаз Паре издал книгу об огнестрельных ранах, в которой описал способ их лечения. Он отверг теорию о ядовитом действии продуктов сжигания пороха. Он категорически восстал против применения масел при лечении ран. Книга Паре, изданная вдобавок не на латинском, а на французском языке, вызвала крайнее возмущение коллег. Тем не менее, костры у палаток военных хирургов стали встречаться все реже и через несколько лет исчезли совсем. Все сочинения Паре были переведены на латинский и несколько других европейских языков и быстро стали широко известны.

Крупнейшим достижением Паре считается применение перевязки крупных кровеносных сосудов во время операции. Хирурги того времени умели хорошо приостанавливать небольшие кровотечения; они прижимали рану губкой или сухим куском полотна. Но при сильном кровотечении, особенно во время ампутации конечностей, этот способ не давал результатов. Заметив, что кровь свертывается при высокой температуре, хирурги стали применять для операций раскаленные докрасна ножи, а позже ввели даже специальный инструмент для прижигания ран. У богатых людей такие инструменты делали из серебра или золота, но это помогало далеко не всегда, и многие операции кончались смертью пациента от потери крови.

Какой-то неизвестный хирург внедрил в практику погружение культи непосредственно после ампутации в кипящую смолу. Эта варварская процедура сразу же прекращала кровотечение, но многие не могли вынести эту процедуру из-за болевого шока. Вскоре этот способ был оставлен, а вместо него стали перевязывать оперируемую конечность несколько выше будущего места операции. Кровотечение во время операции прекращалось, но стоило снять жгут, как оно возобновлялось и пациенты часто погибали. В случае же удачи и остановки кровотечения послеоперационная рана заживала с трудом, потому что происходило омертвение зажатого участка конечности. Паре применил изобретенный им совершенно новый способ. Он надрезал кожу несколько выше места операции, обнажал крупные кровеносные сосуды и перевязывал ниткой. Во время операции кровоточили только мелкие сосуды, которые Паре подвязывал во время самой операции. Знаменитая нить Амбруаза Паре совершила переворот в операционной технике, избавила пациентов от кровотечений и применяется в наши дни.

В 1552 году Амбруаз Паре был принят на королевскую службу при дворе Генриха II, с тех пор верно он служил всем королям из династии Валуа и пользовался их благосклонностью. Как-то 24 августа 1572 года на квартиру великого цирюльника прибежал королевский гонец, который потребовал, чтобы Паре немедленно явился к королю. Карл IX лично запер своего хирурга в гардеробной комнате на ключ и приказал ему сидеть тихо. Паре провел в гардеробной всю ночь, теряясь в догадках. Он слышал колокольный звон, пронзительные крики и звуки выстрелов, раздававшиеся не только в городе, но и в королевских покоях. В этот день началась резня гугенотов, известная в истории как Варфоломеевская ночь. Паре был гугенотом, но Карл IX сделал для него исключение и спас ему жизнь.

Уильям Гарвей (Англия, 1578–1657).

Открытие «хирургической клизмы»

Гарвей первым сформулировал идею о развитии зародыша в яйце не из желтка (как считал еще Аристотель) и не из белка (как полагал Фабриций). Развитие зародыша происходит из зародышевого кружка, или пятна. Гарвей вывел общеизвестное правило: Omne animal ex ovo — Всякое животное, обладающее душой, происходит из яйца. Теория Гарвея опровергла идею самозарождения, согласно которой всякого рода «нечисть» и никому не нужные насекомые, являющиеся бичом человечества, возникают сами по себе.

Марчелло Мальпиги (Италия, 1628–1694).

Создатель микроскопической анатомии

Спустя четыре года после смерти Гарвея, в 1661 году, Мальпиги опубликовал результаты микроскопических наблюдений строения легкого и впервые дал описание капиллярных кровеносных сосудов, соединяющих артерии с венами. Таким образом, была раскрыта последняя тайна системы кровообращения. С помощью микроскопа Мальпиги обнаружил то, чего не мог видеть Гарвей. Мальпиги указал на то, что легкое состоит из бесчисленного количества мелких пузырьков, опутанных сетью капиллярных кровеносных сосудов. И хотя он не смог установить, в чем заключается роль легких в организме животного и человека, но категорически отверг теорию Галена об охлаждении крови в легких. Он дал подробное описание строения почек, где обнаружил клубочки, названные впоследствии по имени ученого мальпигиевыми тельцами; кроме того, Мальпиги описал строение кожи, селезенки и других органов и тканей.

Высказанные Мальпиги теории вызвали в ученом мире Италии волну возмущения, ведь он покушался на освященную традицией науку Галена. В Болонье, где Мальпиги в течение 28 лет преподавал на медицинском факультете, он не сумел противостоять нападкам. Он переехал в Мессину, где надеялся спокойно продолжать свои исследования. Однако Мальпиги сильно разочаровался, потому что его и здесь настигла ненависть конкурентов. Спустя четыре года он вернулся в Болонью, после того как знаменитая Лондонская Королевская Академия выбрала Мальпиги своим членом. Но профессорский корпус Болонского университета не принял и этот факт к сведению. Иногда доходило до скандалов. Однажды некий противник Мальпиги ворвался в аудиторию, в которой Мальпиги читал лекции, и обратился к студентам с требованием покинуть аудиторию, потому что, дескать, теории Мальпиги вздорны, а сам Мальпиги — старый дурак. Другой раз банда хулиганов в масках, под предводительством двух знакомых Мальпиги коллег-профессоров, которых он распознал, несмотря на маски, напала на дом Мальпиги, разгромила обстановку и побила хозяина, не взирая на то, что ему исполнился уже 61 год. Это окончательно истощило терпение Мальпиги. Он отказался от чтения лекций в Болонье, поселился в Риме, где вскоре был назначен личным врачом римского папы. В этой должности Мальпиги спокойно работал до самой смерти.

Антони ван Левенгук (Голландия, 1632–1723).

Первый наблюдатель микробов

В городке Делфт, в котором он провел всю жизнь, Левенгук торговал мануфактурой и принадлежал к кругу обывателей. Но у него было одно удивительное увлечение. Свое свободное время он посвящал шлифовке оптических линз, которые вставлял в металлические рамки и, расположив одну над другой, рассматривал под ними все, что попадалось под руку: песчинку, вырванный с головы волос, жало осы, каплю воды. Дошло до того, что Левенгук продал свою мануфактурную лавку и поступил на должность швейцара местной ратуши, чтобы иметь больше времени для таких оптических исследований. Постепенно он достигал все больших увеличений. И вот как-то, рассматривая под своим микроскопом каплю воды из городского канала, он увидел в ней сотни и тысячи мельчайших живых созданий. Так Левенгук стал первым человеком, увидевшим мир «инфузорий», ранее невидимый невооруженным глазом.

С тех пор Левенгук находил мельчайшие создания везде: в слюне, в отходах организма, в дождевой воде. Неужели эти микроскопические живые существа падают с неба? Но в чистой дождевой воде не было инфузорий. Только спустя четыре дня Левенгук обнаружил между попавшими в дождевую воду частичками пыли и мелкими волоконцами плавающие и кружащиеся создания, число которых росло с каждой минутой. Новое чудо! Микроорганизмы развиваются в воде с необыкновенной быстротой.

О своем открытии он написал Королевскому обществу в Лондоне на голландском языке, так как латыни не знал. С этого момента о Левенгуке заговорили в ученых кругах Европы. Он делал все новые открытия и сообщал о них ученым мужам в Лондоне. Однажды он рассматривал под микроскопом частичку вещества, взятого с собственных зубов, и написал, что в одном зернышке этой белой массы было больше микроскопических организмов, чем народонаселение во всей Голландии. Со временем Левенгук стал одним из знаменитейших членов Королевского общества. После него осталось четыреста микроскопов. Он не продал ни одного из них, хотя ему предлагали много денег: микроскопы так и остались величайшим сокровищем скромного торговца мануфактурой.

Альбрехт фон Галлер (Швейцария, 1708–1777).

Открытие механизмов сердцебиения, дыхания, голоса, речи, выделения желчи

Физиолог, ботаник и поэт Альбрехт Галлер родился в Берне в семье врача. Поступил на медицинский факультет Тюбингенского университета, потом перевелся в Лейденский университет в Голландии, где в возрасте 19 лет получил степень доктора медицины. Совершил научную поездку в Англию и Францию. Вернувшись, поселился в Базеле, где занялся лечебной практикой, одновременно изучая физику и высшую математику под руководством великого математика Иоганна Бернулли. Несмотря на медицинское образование, Галлер не чувствовал призвания к лечению больных. Он сам признавал, что пациент начинает его интересовать… только после смерти, когда можно осуществить секцию его тела. Поэтому, как только в 1736 году был открыт новый университет в Геттингене, и Галлеру предложили возглавить там кафедру анатомии, хирургии и ботаники, он сразу же согласился. В Геттингене Галлер провел семнадцать лет, и это был наиболее плодотворный период его жизни. Его труды касались не только описательной анатомии, но и «анатомии живой», которую мы теперь называем физиологией.

Именно Галлер первый применил это название к новой отрасли науки, охватившей все нормальные отправления здорового организма. Будучи профессором Геттингенского университета, Альбрехт фон Галлер основал в 1751 году Королевское общество наук, став его президентом пожизненно. В период необыкновенно напряженной и разнообразной работы, в 1753 году, внезапно Галлер уехал из Геттингена домой, в Базель, перестал заниматься исследованиями, открыл врачебную практику и одновременно стал писать. В 1757–1766 годах был опубликован труд Галлера в восьми томах: «Elementae physiologiae corporis humani», содержащий полный свод современных ему знаний о строении и функциях человеческого организма. Тогда же Галлер написал свои крупнейшие литературные произведения: «Usong» и «Фавий и Катон».

Галлер открыл механизм дыхания. Он доказал, что расширение легких во время дыхания непроизвольно и зависит от увеличения объема грудной клетки. Однако он ничего не знал о химизме дыхания, хотя и утверждал, что основная цель дыхания — подача в кровь каких-то важных веществ, находящихся в составе воздуха. Галлер дал превосходное и правильное описание механизма возникновения голоса и речи у человека. Исследуя механизм пищеварения, Галлер доказал, в частности, что желчь вырабатывается в печени, а не в желчном пузыре, как думали до него, и что функция желчи состоит в усвоении жиров. Галлер доказал, что мускулы сокращаются под влиянием возбуждения, а нервы чувствительны, так как обладают способностью воспринимать внешние раздражители (стимулы). Галлер первый заметил, что сердце бьется непроизвольно, независимо от деятельности мозга и позвоночного столба. Сила, побуждающая сердце работать, находится в самом сердце. По мнению Галлера, сердце — наиболее возбудимый орган человеческого организма. Это явление носит теперь название автоматизма сердечной мышцы.

Эдуард Дженнер (Англия, 1742–1823).

Дженнер установил, что на вымени больных коров появляются гнойные прыщи, похожие на те, которые бывают на теле людей, больных оспой. Доярки очень часто заражались оспой от коров, и у них на пальцах рук появлялась характерная оспенная сыпь. Однако прыщи на пальцах доярок проходили быстро, оставляя после себя небольшие следы. Наконец, Дженнер убедился, что во время самой ужасной эпидемии оспы среди его пациенток не было ни одной доярки, которая раньше болела коровьей оспой. И тогда он решил провести опыт на человеке, чтобы убедиться, что заболевание коровьей оспой предохраняет человека от обычной оспы. Решившись провести такой опыт, Дженнер 14 мая 1796 года привил коровью оспу восьмилетнему мальчику, сделав на его руке надрез, который смазал гноем, взятым от больной коровы. Мальчик легко перенес прививку. Правда, у него немного повысилась температура, а на плече появился нарывчик, заполненный гноем, который вскоре превратился в большой нарыв. Но все симптомы болезни быстро прошли, только на руке мальчика остался след в том месте, где была прививка.

Через несколько недель Дженнер повторил прививку этому же мальчику, но теперь в качестве материала он взял кровь человека больного черной оспой. С содроганием сердца следил Дженнер за здоровьем мальчика. Заболеет или нет? Мальчик не заболел и все время чувствовал себя превосходно. Дженнер был восхищен. Он провел еще несколько подобных опытов на людях и сделал вывод о том, что после прививки коровьей оспы люди становятся невосприимчивыми к человеческой оспе. Дженнер стал широко применять прививки от оспы среди населения Беркли и окрестностей. Мероприятие Дженнера вызвало сначала возмущение среди врачей. Нашлись и такие, которые стали обвинять Дженнера в том, что он прививает людям «скотскую» болезнь. Однако постепенно врачи сами стали применять метод Дженнера, причем почти всегда с благоприятными результатами. Вскоре потребовалось много вакцин, поэтому пришлось специально заражать оспой коров. Такая же вакцина для прививок против оспы применяется и до сих пор. Сейчас оспа практически исчезла с лица Земли. Вот так великий врач Дженнер положил начало методу прививок, которые теперь широко применяются и против других инфекционных болезней.