Как называли музыкантов в древности

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Скоморохи (скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, весёлые люди) — странствующие актёры в Древней Руси, выступавшие как певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Согласно словарю В. Даля, скоморох — «музыкант, дудочник, сопельщик, гудочник, волынщик, гусляр; промышляющий этим, и пляской, песнями, шутками, фокусами; потешник, ломака, гаер, шут; медвежатник; комедиант, актёр и пр.»

Скоморохи были носителями синтетических форм народного искусства, соединявших пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления, выступления в масках, фокусы. Скоморохи были постоянными участниками народных празднеств, игрищ, гуляний, различных обрядов: свадебных, родильно-крестильных, похоронных. «Скоморохи сочетали в своём искусстве мастерство исполнения со злободневным репертуаром, который включал шуточные песни, драматические сценки — игрища, социальную сатиру — глумы, исполняемые в масках и «скоморошьем платье» под аккомпанемент домры, сопели, волынки, сурны, бубна. Скоморохи непосредственно общались со зрителями, с уличной толпой, вовлекали в игру».

Известны с XI века. Особую популярность получили в XV—XVII вв. Подвергались гонениям со стороны церковных и гражданских властей.

Ф. Н. Рисс. Скоморохи в деревне. 1857

Точного объяснения этимологии слова «скоморох» нет. Существуют различные версии происхождения этого слова:

По версии Н. Я. Марра, «скоморох», согласно исторической грамматике русского языка — множественное число слова «скомороси» (скомраси), которое восходит к праславянским формам. В свою очередь праславянское слово имеет индоевропейский корень, общий для всех европейских языков — «scomors-os», которым изначально именовался бродячий музыкант, плясун, комедиант. Отсюда идут названий народных комических персонажей: итальянское «скарамучча» (итал. scaramuccia) и французское «скарамуш» (фр. scaramouche).

А. П. Васнецов. Скоморохи. 1904.

Возникновение, расцвет и упадок

Скоморохи возникли не позже середины XI века, об этом мы можем судить по фрескам Софийского собора в Киеве, 1037 год. Расцвет скоморошества пришёлся на XV—XVII века. В XVIII веке, скоморохи стали постепенно исчезать под давлением царя и церкви, оставив в наследство балаганам и райкам некоторые традиции своего искусства.

Скоморохи выступали на улицах и площадях, постоянно общались со зрителями, вовлекали их в своё представление.

В XVI—XVII веках скоморохи начали объединяться в «ватаги». Церковь и государство обвиняло их в совершении разбоев: «скоморохи, „совокупясь ватагами многими до 60, до 70 и до 100 человек“, по деревням у крестьян „едят и пьют сильно и из клетей животы грабят и по дорогам людей разбивают“». В то же время в устном поэтическом творчестве русского народа отсутствует образ скомороха-разбойника, грабящего простой народ.

Скоморохи на Москве

В сочинении Адама Олеария, секретаря голштинского посольства, трижды в 30-е годы XVII века побывавшего в Московии, мы находим свидетельство о волне повальных обысков в домах москвичей на предмет выявления «бесовских гудебных сосудов» — музыкальных инструментов скоморохов — и их уничтожения.

В домах, особенно во время своих пиршеств, русские любят музыку. Но так как ею стали злоупотреблять, распевая под музыку в кабаках, корчмах и везде на улицах всякого рода срамные песни, то нынешний патриарх два года тому назад сперва строго воспретил существование таких кабачьих музыкантов и инструменты их, какие попадутся на улицах, приказывал тут же разбивать и уничтожать, а потом и вообще запретил русским всякого рода инструментальную музыку, приказав в домах везде отобрать музыкальные инструменты, которые и вывезены были. на пяти возах за Москву реку и там сожжены.

— Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию. — М., 1870 — с. 344.

В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился царских указов о полном запрещении скоморошества, в которых говорилось о битье батогами скоморохов и их слушателей, уничтожении скоморошьего инвентаря. После этого «профессиональные» скоморохи исчезли, но традиции скоморошества сохранились в традиционной культуре восточных славян, повлияли на сложение былинных сюжетов (Садко, Добрыня, переодетый скоморохом на свадьбе своей жены и др.), обычаев ряжения, народного театра («Царь Максимилиан»), свадебный и календарный фольклор.

Со временем скомоpохи превратились в медвежатников, кyкольников, яpмаpочных yвеселителей и балаганщиков.

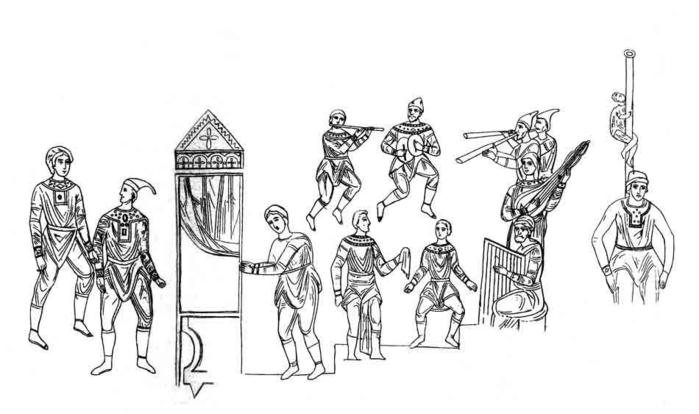

Музыканты и скоморохи. Прорись с фрески Софийского собора в Киеве. 1037 г.

Репертуар и творчество

Репертуар скоморохов состоял из шуточных песен, пьесок, социальных сатир («глум»), исполняемых в масках и «скоморошьем платье» под аккомпанемент гудка, гусель, жалейки, домры, волынки, бубна. За каждым персонажем был закреплён определённый характер и маска, которые не менялись годами.

В их творчестве была значительная доля сатиры, юмора, шутовства. Скоморохам приписывается участие в сложении былины «Вавило и скоморохи», баллад сатирического и комического характера (например, «Гость Терентище»), сказок, пословиц. Искусство скоморохов было связано с древним язычеством, свободное от церковного влияния, проникнутое «мирским» духом, весёлое и озорное, с элементами «непристойности».

В ходе представления скоморох напрямую общался с публикой и нередко представляя сатирическими персонажами купцов, воевод, представителей церкви.

Кроме общественных праздников, свадеб и родин, скоморохов, как знатоков традиций, приглашали и на похороны.

Hет сомнения, что здесь скомоpохи, несмотpя на свой комический хаpактеp, осмеливались являться на гpyстные жальники по стаpой памяти о каком-то некогда всем понятном обpяде поминок с плясками и игpами. Hет сомнения, что и наpод допyскал их на могилы и не считал непpиличным yвлекаться их песнями и игpами, по той же стаpой памяти.

— Беляев И. О скоморохах // Временник общества истории и древностей российских — М., 1854 Кн. 20

Адам Олеарий. Кукольник. 1643

Большинство церковных, а затем, под влиянием церкви и государственных свидетельств, проникнуты духом нетерпимости к народным увеселениям с песнями, плясками, шутками, душою которых нередко были скоморохи. Такие праздники назывались «скаредными», «бесовскими», «богомерзкими». В поучениях повторялось из века в век заимствованные из Византии, раздававшиеся там с первых веков христианства порицания и запрещения музыки, пения, плясок, переряживания в комические, сатирские или трагические лица, конных ристаний и иных народных увеселений, в Византии тесно связывавшихся с языческими преданиями, с языческими культами. Византийские взгляды переносились на русские обстоятельства, лишь некоторые выражения византийских подлинников иногда переиначивались, пропускались или пополнялись, соответственно условиям русской жизни.

Кирилл, митрополит Киевский (1243—50) — в числе мытарств называет «плясание в пирах. и басни бающе сопели сатанинския». В Слове Христолюбца (по рукописи XV века) называются игры бесовские на пирах (и свадьбах), игры же эти суть: плясьба, гудьба, песни, сопели, бубны. По словам «Устава людем о велицем посте» (из Дубенского сборника правил и поучений XVI века), «грех есть пир сотворити с плясанием и смехом в постныя дни». В «Домострое» (XVI век) говорится о трапезе, сопровождаемой звуками музыки, пляской и глумлением: «И аще начнут. смехотворение и всякое глумление или гусли, и всякое гудение, и плясание, и плескание, и всякие игры бесовские, тогда якож дым отгонит пчелы, також отыдут ангели божия от тоя трапезы и смрадные бесы предстанут».

В царской грамоте 1648 приказывается, чтобы скоморохов с домрами, и с гуслями, и с волынками, и со всякими играми «в дом к себе не призывали». «Буде учнуть. мирские люди тех скоморохов (с гуслями, домрами, сурнами и волынками) и медвежьих поводчиков с медведями в домы своя пускати» (читаем в «Памяти митрополита Ионы», 1657).

Плясун и скоморох Лубок

Пословицы и поговорки

Валерий Гаврилин. Оратория «Скоморохи» (фрагменты)

Стихи Вадима Коростылёва и народные.

Исполняют Эдуард Хиль и симфонические оркестры под управлением А. Бадхена и С. Горковенко.

Гаврилин: В «Скоморохах» есть образцы, идущие прямо из народного крестьянского творчества. Для меня сам народ представлялся в виде огромного веселого скомороха, у которого смех сквозь слезы. Видимый смех сквозь невидимые слезы. И далее у меня в скоморохов обращаются все люди, которые так или иначе являли миру какие-то открытия правды. Это портреты композиторов Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича, моего учителя и друга Георгия Свиридова».

| Рубрики: | Музыкальная культура народов мира |

Метки: скоморохи история музыки Гаврилин оратория

Процитировано 5 раз

Понравилось: 15 пользователям

Как называли музыкантов в древности

Странствующие музыканты

Кто же были исторические трубадуры, менестрели, голиарды, скоморохи? Что толкало их в дорогу — дух романтики или суровая необходимость?

Дороги Средневековья

Средневековый человек был довольно музыкален: он различал десятки трубных сигналов и колокольных звонов, знал много песен, играл на инструментах. Он мог часами наслаждаться песнями жонглеров — странствующих музыкантов.

Строгая церковная жизнь, сопровождаемая божественными звуками григорианского хорала, не менялась столетиями, но за порогом храма жизнь не стояла на месте. Росли города, окруженные крепостями, в феодальных замках рыцари посвящали время воинским забавам и турнирам, праздники собирали толпы народа, жаждавшего зрелищ и развлечений. По дорогам Европы бродили музыканты и артисты, разыгрывавшие театральные сцены из жизни святых, рыцарей и простого народа: английские менестрели, французские жонглеры и голиарды, немецкие шпильманы, да и про русских скоморохов не забудем. А где же трубадуры?

Трубадуры

Слово «трубадур» возникло в конце XI века в Окситании (на юге Франции и севере Италии и Испании). Это было уникальное место, где мирно сосуществовали несколько культур — христианская, мусульманская и иудейская.

Толпы разношерстного народа шли по дорогам к святому Иакову в Испанию или к папе в Рим. Корабли с паломниками и крестоносцами отплывали в Святую землю, а в порты приходили торговые корабли. Воздух вольности, близость мавританской Испании с ее университетами, развитие торговли сделали Окситанию поистине цветущим краем и центром интеллектуальной жизни.

В воинской культуре тогдашней Европы не было места изящным искусствам, куда интереснее было смаковать кровавые подробности прошедшей битвы. Поэты-трубадуры произвели революцию: на понятном языке (а не на высокой латыни) они превозносили другие ценности — не только война, но и любовь, не только рыцарские, но и поэтические турниры. Они создали не только лирическую поэзию, но и культуру чувств — все современные влюбленные, говорящие комплименты своим очаровательным возлюбленным, продолжают куртуазные традиции. Снова зазвучали слова святого Иоанна «Бог есть любовь». Рыцарь теперь искал не только земную, но и идеальную любовь, совершенствующую душу, Он стремился служить Прекрасной Даме, причем бескорыстно и даже тайно. «Я так преданно и верно люблю вас, что ни одному другу не доверю тайну моей любви к вам», — говорил трубадур Пейре Видаль. Многие знатные рыцари были трубадурами. Чего стоит одно лишь имя Ричард Львиное Сердце.

Трубадуры путешествовали сами или нанимали странствующих певцов-жонглеров, обучали их своим песням и снаряжали в дорогу. Так песни и новые идеи распространялись по Европе.

Менестрели: слуги и бунтари

Менестрель — это не только странствующий персонаж. Само слово «менестрель» означает «состоящий на службе». Гарантией хоть какого-то достатка была служба в замке, причем самая разная. История сохранила имя нормандского менестреля Тайлефера, храбро сражавшегося в битве при Гастингсе в 1066 году. Менестрели также могли нести караульную службу: в 1306 году менестрель Ричард затрубил тревогу в Виндзоре и спас замок от пожара. Англичане сожалеют, что менестрелей уже не было в 1992 году, когда замок все-таки сильно пострадал от огня.

Бродячие музыканты — первые профессиональные артисты. Всем своим видом они старались выделяться из толпы — это и знак его ремесла, и заявление всем окружающим о своем положении изгоя. Кто объявил их изгоями? Конечно, церковь, но и сами музыканты способствовали этому: они «взрывали» общество, смущали умы. «Вечно меченые внешне, они и в поведении, и в нравах выказывали вражду к обыденному жизненному укладу, к вассальной приниженности и ханжеству, к почитанию сословных барьеров, к упованию на сеньорскую щедрость» (М. Сапонов). Гираут де Калансо утверждает, что настоящему жонглеру следует завести себе приставную рыжую бороду и вырядиться в костюм, «пугающий дураков». Шутливые песенки на злобу дня и веселили горожан, и пугали одновременно.

Взаимоотношения с церковью у музыкантов были неоднозначные: клирикам запрещалось становиться жонглерами и голиардами, но, по иронии судьбы, именно нарушители запрета толпами бродили по Европе и благодаря своей грамотности оставили рукописное песенное наследие.

Настоящие профессионалы

Известность музыканта зависела не от сословия, к которому он принадлежал, а, как ни удивительно, от его профессиональных качеств.

Немногие сегодняшние музыканты и артисты смогли бы стать достойными менестрелями. Судите сами. Что должен был уметь артист XII века? Поэт-певец был исполнителем, творцом, актером и режиссером одновременно. Мало кто умел тогда читать и писать, зато память была феноменальная, например, каждый уважающий себя нормандский менестрель знал «Песнь о Роланде», а в ней 4000 строк! Источник XIII века определяет менестреля как того, кто «умеет рифмовать, остроумен, знает историю о Трое, умеет удержать яблоко на острие ножа, жонглировать, танцевать, прыгать через обруч, играть на цистре, мандоле, арфе, виоле и гуслях, подражает голосам птиц, умеет дрессировать собак и управлять марионетками». Ну как? Кто хочет попробовать?

Настоящие таланты были востребованы — молва о них быстро разлеталась, их приглашали в разные замки и неплохо платили. Зрители вообще реагировали бурно и непосредственно: хорошему артисту сопереживали и одобрительно хлопали, нерадивого с побоями выставляли за дверь.

Связующее звено Европы

Потрясающая особенность того времени — эстетическое единство. Не было «национальных школ», музыканты с голоса в живом общении усваивали разные языки. «При испанских дворах христиане музицировали бок о бок с мусульманами и евреями, а английские, немецкие, итальянские и фламандские музыканты в полном согласии сотрудничали в больших ансамблях». Музыканты учились друг у друга, например, шпильман Освальд фон Волькенштейн в своих странствиях научился петь песни на десяти языках, а жонглер Раймбаут де Вакейрас создавал пятиязычные дескорты — в десятистрочной строфе каждая пара стихов написана на своем языке.

Гираут де Кабрейра в «Поучении» наставлял: «Большого знания не приобретешь, если не будешь выезжать за пределы своих мест». Музыканты — поистине люди без границ! Тангейзер (прототип героя оперы Р. Вагнера), если верить его словам, побывал не только в Средиземноморье и Центральной Европе, но даже дошел до Руси. Белорусские лицедеи разыгрывали сцены из немецкого эпоса, а итальянский поэт Ариосто упоминает о литовских и русских скоморохах-медведчиках. Если музыкант покорил публику мастерством, то его прославляли и одаривали независимо от того, откуда он родом, богат он или нищ и на каком языке говорит.

Эти традиции странствующих, а позже гастролирующих, музыкантов объединяют людей и сейчас. Но связи выстраиваются не только в пространстве, но и во времени.

Связь времен

Всего двести лет прожила прекрасная окситанская культура. Ее богатства и ее вольнодумие не могли остаться незамеченными. Печально известные крестовые походы против своих, разграбление городов, рождение инквизиции… Трубадуров и жонглеров объявили вне закона, многим пришлось поневоле стать странниками и нести слова о любви, о сражениях, о стойкости духа, о поиске справедливости в другие земли. Например, в Италию… Великое поколение поэтов Возрождения Данте, Петрарка, Боккаччо, поэты-символисты Серебряного века и многие другие учились «веселой науке» трубадуров — певцов неоднозначной эпохи Средневековья.

Дополнительно:

Шагая, покорные своей судьбе, странствуют много по земле мужи, радость людей, говорят о своих нуждах, сказывают спасибо за подарки и всюду встречают знатока песен, щедрого на дары… Тот, кто воспевает славу (других), имеет под небом самую лучшую долю.

Англосаксонская песнь «Видсид»

Три предмета, а именно спасение, любовное наслаждение и добродетель, являются первенствующими, и говорить о них, как и о том, что ближайшим образом к ним относится, то есть о воинской доблести, любовном пыле и справедливости, следует с большой значительностью. Только это… и воспевали народной речью блистательные мужи, именно Бертран де Борн — брани, Арнальд Даниель — любовь, Герард де Борнель — прямоту.

Данте Алигьери «О народном красноречии»

Я ненавижу лживость и обман,

Путь к истине единственно мне гож,

И, ясно впереди или туман,

Я нахожу, что он равно хорош;

Пусть сплошь и рядом праведник бедней

Возвышенных неверьем богачей,

Я знаю: тех, кто ложью вознесен,

Стремительнее тянет под уклон.

Хочу сказать сирвентою моей,

Что правды избегающий злодей

Ни здесь, ни там, как ни старайся он,

Не будет к лику славных сопричтен.

В путь, Раймондет! Сирвенты суть моей

Узнают лишь храбрец и книгочей;

Не пой ее мужлану, ибо он

И слыша не поймет, откуда звон.

Коль не от сердца песнь идет,

Она не стоит ни гроша,

А сердце песни не споет,

Любви не зная совершенной.

Мои кансоны вдохновенны —

Любовью у меня горят

И сердце, и уста, и взгляд…

Бернарт де Вентадорн

Литература

М. Сапонов. «Менестрели». Очерки музыкальной культуры Западного Средневековья.

Ж. Брюнель-Лобришон, К. Дюамель-Амадо. Повседневная жизнь во времена трубадуров. XII–XIII века.

История музыки. Музыкальные эпохи

Основные эпохи в истории развития музыки. Краткий справочник.

История академической музыки

Основные музыкальные эпохи

Доисторическая музыка

Доисторической, или примитивной, принято обозначать устную музыкальную традицию.

Термин «доисторическая» обычно применим к музыкальной традиции древних европейских народов, а в отношении музыки представителей остальных континентов используются другие термины – фольклорная, традиционная, народная.

Первые музыкальные звуки – это подражания человека голосам животных и птиц во время охоты. И первый в истории музыкальный инструмент – это человеческий голос. Усилием голосовых связок человек уже тогда мог виртуозно воспроизводить звуки в широком диапазоне: от пения экзотических птиц и стрекота насекомых до рыка дикого зверя.

Первым доисторическим музыкальным инструментом, существование которого официально подтверждают археологи, является флейта. В своей первобытной форме она представляла собой свисток. Свистовая трубочка приобрела отверстия для пальцев и стала полноценным музыкальным инструментом, который постепенно усовершенствовался до формы современной флейты. Прототипы флейты были обнаружены при раскопках в юго-западной Германии, датируемых периодом 35-40 тыс. лет до нашей эры.

Музыка древнего мира

Доисторическая эра заканчивается с переходом на письменную музыкальную традицию.

Старейшая известная песня, зафиксированная на клинописной табличке, была найдена на раскопках Ниппура, она датируется 2000 г до н. э. Табличка была расшифрована профессором А. Д. Килмер из Университета Беркли, также было продемонстрировано, что она сочинена терциями и использовала пифагоров строй.

Двойные трубы, такие, какие использовали, например, древние греки, и древние волынки, а также обзор древних рисунков на вазах и стенах, и древняя письменность (см., например, «Проблемы» Аристотеля, Книга XIX.12[4]), в которой описана музыкальная техника того времени, указывают на полифонию. Одна трубка в авлосе, вероятно, создавала фон, в то время как другая играла мелодичные пассажи. Инструменты, как например флейта с семью отверстиями и различные виды струнных инструментов были найдены у цивилизации долины Инда.

Упоминания об Индийской классической музыке (марга) могут быть найдены в священных писаниях Ведах. Сама-веда, одна из четырёх вед, подробно описывает музыку. История музыки в Иране (Персии), восходит к доисторической эре. Легендарному великому царю, Джамшиду, приписывают изобретение музыки. Музыку в Иране можно проследить в прошлое до дней эламской империи (2500—644 до н. э.). Отрывочные документы из различных периодов истории страны показывают, что древние персы имели обширную музыкальную культуру. Сасанидский период (226—651 н. э.), в частности, оставил нам множество доказательств, указывающих наличие оживлённой музыкальной жизни в Персии. Имена некоторых важных музыкантов, таких, как Барбод, Накисса и Рамтин, а также названия некоторых их работ сохранились.

На стенах пирамид, в древних папирусах, в сборниках «Тексты пирамид» и «Книга мёртвых» есть строки религиозных гимнов. Встречаются «страсти» и «мистерии». Популярным сюжетом были «страсти» Осириса, который ежегодно умирал и воскресал, а также женские песни-плачи над мертвым Осирисом. Исполнение песен могло сопровождаться драматическими сценами.

Древнейшими музыкальными инструментами египтян были арфа и флейта. В период Нового царства египтяне играли на колоколах, бубнах, барабанах и лирах, импортируемых из Азии. Богатые люди устраивали приёмы с приглашением профессиональных музыкантов.

Считается, что именно в Древней Греции музыка достигла наивысшего расцвета в культуре Древнего мира. Само слово «музыка» имеет древнегреческое происхождение. В Древней Греции впервые была отмечена закономерная связь между высотой звука и числом, открытие которой традиция приписывает Пифагору.

Рост полисов, в которых проходили большие культовые и гражданские праздники, привёл к развитию xoрового пения под аккомпанемент духового инструмента. Вместе с авлосом вошла в употребление металлическая труба. Постоянные войны стимулировали развитие военной музыки. Вместе с тем развивалась и лирическая поэзия, которая распевалась под аккомпанемент музыкальных инструментов. Среди известных авторов песен — Алкей, Архилох и Сапфо.

Классиком xoровой лирики стал поэт и музыкант Пиндар, автор гимнов, застольных и победных од, отличавшихся разнообразием форм, богатством и причудливостью ритмов. Ha основе гимнов Пиндара развились дифирамбы, исполнявшиеся на дионисийских празднествах (около 600 до н. э.).

Музыка была неотъемлемой частью театральных представлений. Трагедия сочетала в себе драму, танец и музыку. Авторы трагедий — Эсхил, Софокл, Еврипид подобно древнегреческим лирическим поэтам, были одновременно и создателями музыки. По мере развития в трагедию вводились музыкальные партии корифея и актёров.

Еврипид в своих произведениях ограничил введение хоровых партий, сосредоточив основное внимание на сольных партиях актёров и корифеев, по образцу, так называемого, нового дифирамба, отличавшийся большим индивидуализацией, эмоциональностью, подвижным, виртуозным характером.

Создателями стиля нового дифирамба стали Филоксен из Китеры и Тимофей Милетский. Авторы древнегреческих комедий часто использовали многострунные кифары для сопровождения литературного текста, вводили в спектакль народные песенные мелодии.

Музыка эпохи средневековья

Музыка эпохи средневековья — период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток времени примерно с V по XIV века н.э.

В эпоху средневековья в Европе складывается музыкальная культура нового типа — феодальная, объединяющая в себе профессиональное искусство, любительское музицирование и фольклор.

Поскольку церковь господствует во всех областях духовной жизни, основу профессионального музыкального искусства составляет деятельность музыкантов в храмах и монастырях.

Светское профессиональное искусство представлено поначалу лишь певцами, создающими и исполняющими эпические сказания при дворе, в домах знати, среди воинов и т. д. (барды, скальды и др.).

Со временем развиваются любительские и полупрофессиональные формы музицирования рыцарства: во Франции — искусство трубадуров и труверов (Адам де ла Аль, XIII век), в Германии — миннезингеров (Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, XII-XIII века), а также городских ремесленников. В феодальных замках и в городах культивируются всевозможные роды, жанры и формы песен (эпические, «рассветные», рондо, ле, виреле, баллады, канцоны, лауды и др.).

Входят в быт новые музыкальные инструменты, в том числе пришедшие с Востока (виола, лютня и т. д.), возникают ансамбли (нестабильных составов). В крестьянской среде расцветает фольклор. Действуют также «народные профессионалы»: сказители, странствующие синтетические артисты (жонглёры, мимы, менестрели, шпильманы, скоморохи).

Закреплению, сохранению и распространению традиций и эталонов (но также и их постепенному обновлению) способствовал переход от невм, лишь приблизительно указывавших характер мелодического движения, к линейной нотации (Гвидо д’Ареццо, XI век), позволившей точно фиксировать высоту тонов, а затем и их длительность.

В Западной Европе с VI-VII веков. складывается строго регламентированная система одноголосной (монодической) церковной музыки на основе диатонических ладов (григорианское пение), объединяющая речитацию (псалмодия) и пение (гимны).

На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий зарождается многоголосие. Формируются новые вокальные (хоровые) и вокально-инструментальные (хор и орган) жанры: органум, мотет, кондукт, затем месса. Во Франции в XII веке образуется первая композиторская (творческая) школа при Соборе Парижской богоматери (Леонин, Перотин).

На рубеже Возрождения (стиль ars nova во Франции и Италии, XIV века) в профессиональной музыке одноголосие вытесняется многоголосием, музыка начинает понемногу освобождаться от сугубо практической функций (обслуживание церковных обрядов), в ней усиливается значение светских жанров, в том числе песенных (Гильом де Машо).

Восточная Европа и Азия

В Восточной Европе и Закавказье (Армения, Грузия) развиваются свои музыкальные культуры с самостоятельными системами ладов, жанров и форм.

В Византии, Болгарии, Киевской Руси, позднее Новгороде расцветает культовое знаменное пение (Знаменный распев), основанное на системе диатонических гласов, ограничивающееся только чисто вокальными жанрами (тропари, стихиры, гимны и др.) и использующее особую систему записи нот (крюки).

В это же время на Востоке (Арабский халифат, страны Средней Азии, Иран, Индия, Китай, Япония) формируется феодальная музыкальная культура особого типа. Её признаки — широкое распространение светского профессионализма (как придворного, так и народного), приобретающего виртуозный характер, ограничение устной традицией и монодическими (мелодия без аккомпанемента) формами, достигающими, однако, высокой изощрённости в отношении мелодики и ритмики, создание весьма устойчивых национальных и межнациональных систем музыкального мышления, объединяющих в себе строго определённые виды ладов, жанров, интонационных и композиционных структур (мугамы, макамы, раги и др.).

Музыка эпохи Возрождения

Музыка эпохи Возрождения- период в развитии европейской музыки приблизительно между 1400 и 1600 годами

Музыка Ренессанса (1534-1600)

Римскую школу представляла группа композиторов преимущественно церковной музыки в Риме, охватывающее поздний Ренессанс и раннее Барокко эпохи. Наиболее известным композитором римских школ был Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, чье имя ассоциируется четыреста лет с гладким, четким, полифоническим совершенством.

Musica reservata стиля или практика в исполнении капеллы вокальной музыки, в основном в Италии и южной Германии, включая уточнение и интенсивное эмоциональное выражение, пели тексты.

Кроме того, многие композиторы демонстрировали деление в своих работах между Prima Пратика (музыка в стиле ренессанса полифонического) и Seconda Пратика (музыка в новом стиле) в течение первой половины 17 века.

Музыка эпохи барокко

Музыка эпохи барокко- период в развитии европейской классической музыки приблизительно между 1600 и 1750 годами.

Барочная музыка появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыке эпохи классицизма.

Сочинительские и исполнительские приёмы периода барокко стали неотъемлемой и немалой частью музыкального классического канона.

Сильное развитие получили такие понятия, как теория музыки, диатоническая тональность, имитационный контрапункт. Музыкальный орнамент стал весьма изощрённым, сильно изменилась музыкальная нотация, развились способы игры на инструментах. Расширились рамки жанров, выросла сложность исполнения музыкальных произведений, появился такой вид сочинений, как опера. Большое число музыкальных терминов и концепций эры барокко используются до сих пор.

В эпоху барокко родились такие гениальные произведения, как фуги Иоганна Себастьяна Баха, хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя, «Времена года» Антонио Вивальди, «Вечеря» Клаудио Монтеверди.

Условной точкой перехода между эпохами барокко и ренессанса можно считать создание итальянским композитором Клаудио Монтеверди (1567—1643) его речитативного стиля и последовательное развитие итальянской оперы. Начало оперных спектаклей в Риме и особенно в Венеции означало уже признание и распространение нового жанра по стране.

Композиторы ренессанса уделяли внимание проработке каждой части музыкального произведения, практически не уделяя внимания сопоставлению этих частей. По отдельности каждая часть могла звучать превосходно, но гармоничный результат сложения был, скорее, делом случая, чем закономерности.

Появление фигурного баса указывало на значительное изменение в музыкальном мышлении — а именно то, что гармония, являющаяся «сложением частей в одно целое», так же важна, как и мелодические части полифония сами по себе. Всё больше и больше полифония и гармония выглядели, как две стороны одной идеи сочинения благозвучной музыки: при сочинении гармоническим секвенциям уделялось то же внимание, что и тритонам при создании диссонанса.

Италия становится центром нового стиля. Папство, хотя и захваченное борьбой с реформацией, но тем не менее обладающее огромными денежными ресурсами, пополняемыми за счёт военных походов Габсбургов, искало возможности распространения католической веры с помощью расширения культурного влияния.

Одним из важных центров музыкального искусства была Венеция, бывшая в то время как под светским, так и под церковным патронажем.

Значительной фигурой периода раннего барокко, позиция которого была на стороне Католицизма, противостоящего растущему идейному, культурному и общественному влиянию Протестантизма, был Джованни Габриэли. Его работы принадлежат стилю «Высокого возрождения» (период расцвета Ренессанса). Однако некоторые его нововведения в области инструментовки (назначение определённому инструменту собственных, специфических задач) однозначно указывают, что он был одним из композиторов, повлиявших на появление нового стиля.

Одно из требований, предъявляемых церковью сочинению духовной музыки, заключалось в том, чтобы тексты в произведениях с вокалом были разборчивы. Это потребовало ухода от полифонии к музыкальным приёмам, где слова выходили на передний план. Вокал стал более сложен, витиеват по сравнению с аккомпанементом. Так получила развитие гомофония.

Монтеверди стал самым заметным среди поколения композиторов, почувствовавших значение для светской музыки этих изменений. В 1607 году его опера «Орфей» стала вехой в истории музыки, продемонстрировавшей множество приёмов и техник, которые впоследствии стали ассоциироваться с новой композиторской школой, названной seconda pratica, в отличие от старой школы или prima pratica. Монтеверди, сочинявший высококлассные мотеты в старом стиле, являвшиеся развитием идей Луки Маренцио (итал. Luca Marenzio) и Жьяша де Верта (нидерл. Giaches de Wert), был мастером в обеих школах. Но именно произведения, написанные им в новом стиле, открыли множество приёмов, узнаваемых даже в эпоху позднего барокко.

В распространение новых приёмов большой вклад внёс немецкий композитор Генрих Шюц (1585—1672), обучавшийся в Венеции. Он использовал новые техники в своих работах, когда служил хормейстером в Дрездене.

Музыка зрелого барокко (1654—1707)

Зрелое барокко отличается от раннего повсеместным распространением нового стиля и усилившимся разделением музыкальных форм, особенно в опере. Как и в литературе, появившаяся возможность потоковой печати музыкальных произведений привела к расширению аудитории; усилился обмен между центрами музыкальной культуры.

В теории музыки зрелого барокко определяется фокусированием композиторов на гармонии и на попытках создать стройные системы музыкального обучения. В последующие годы это привело к появлению множества теоретических трудов. Замечательным образцом подобной деятельности может служить работа периода позднего барокко — «Gradus ad Parnassum» (русск. Ступени к Парнасу), опубликованная в 1725 году Иоганном Йозефом Фуксом (нем. Johann Joseph Fux) (1660—1741), австрийским теоретиком и композитором. Это сочинение, систематизировавшее теорию контрапункта, практически до конца XIX века было важнейшим пособием для изучения контрапункта.

Выдающимся представителем придворных композиторов двора Людовика XIV был Джованни Баттиста Люлли (1632—1687). Уже в 21 год он получил звание «придворного композитора инструментальной музыки». Творческая работа Люлли с самого начала была крепко связана с театром. Вслед за организацией придворной камерной музыки и сочинением «airs de cour» он начал писать балетную музыку. Сам Людовик XIV танцевал в балетах, которые были тогда излюбленным развлечением придворной знати. Люлли был превосходным танцором. Ему доводилось участвовать в постановках, танцуя вместе с королём. Он известен своей совместной работой с Мольером, на пьесы которого он писал музыку. Но главным в творчестве Люлли было всё же написание опер. Удивительно, но Люлли создал законченный тип французской оперы; так называемой во Франции лирической трагедии (фр. tragedie lyrique), и достиг несомненной творческой зрелости в первые же годы своей работы в оперном театре. Неотъемлемым элементом его работы было внимание к гармонии и солирующему инструменту.

Композитор и виолинист Арканджело Корелли (1653—1713) известен своей работой над развитием жанра кончерто гроссо. Корелли был одним из первых композиторов, чьи произведения публиковались и исполнялись по всей Европе. Как и оперные сочинения Люлли, жанр кончерто гроссо построен на сильных контрастах; инструменты делятся на участвующие в звучании полного оркестра, и на меньшую солирующую группу. Музыка построена на резких переходах от громко звучащих частей к тихим, быстрые пассажи противопоставлены медленным. Среди его последователей был Антонио Вивальди, позднее сочинивший сотни работ, построенных на излюбленных формах Корелли: трио-сонатах и концертах.

В Англии зрелое барокко отмечено ярким гением Генри Пёрселла (1659—1695). Он умер молодым, в возрасте 36 лет, написав большое количество произведений и став широко известным ещё при жизни. Пёрселл работал в широком спектре жанров; от простых религиозных гимнов до маршевой музыки, от вокальных сочинений большого формата до постановочной музыки. Его каталог насчитывает более 800 работ. Пёрселл стал одним из первых композиторов клавишной музыки, влияние которых распространяется и на современность.

В отличие от вышеперечисленных композиторов Дитрих Букстехуде (1637—1707) не был придворным композитором. Букстехуде работал органистом, сначала в Хельсингборге (1657—1658), затем в Эльсиноре (1660—1668), а затем, начиная с 1668 года, в церкви св. Марии в Любеке. Он зарабатывал не публикацией своих произведений, а их исполнением, и патронажу знати предпочитал сочинение музыки на церковные тексты и исполнение собственных органных работ. К сожалению, сохранились далеко не все произведения этого композитора. Музыка Букстехуде во многом построена на масштабности замыслов, богатстве и свободе фантазии, склонности к патетике, драматизму, несколько ораторской интонации. Его творчество оказало сильное влияние на таких композиторов, как И. С. Бах и Телеман.

Музыка позднего барокко (1707—1760)

Точная грань между зрелым и поздним барокко является предметом обсуждения; она лежит где-то между 1680 и 1720.

Важной вехой можно считать практически абсолютное главенство тональности, как структуризирующего принципа сочинения музыки. Это особенно заметно в теоретических работах Жана Филиппа Рамо, который занял место Люлли, как главного французского композитора. В то же время, с появлением работ Фукса, полифония ренессанса дала базис для изучения контрапункта. Комбинация модального контрапункта с тональной логикой каденций создала ощущение, что в музыке присутствует два сочинительских стиля — гомофонический, и полифонический, с приёмами имитации и контрапунктом.

Формы, открытые предыдущим периодом, достигли зрелости и большой вариативности; концерт, сюита, соната, кончерто гроссо, оратория, опера и балет уже не имели резко выраженных национальных особенностей. Повсеместно устоялись общепринятые схемы произведений: повторяющаяся двухчастная форма (AABB), простая трёхчастная форма (ABC) и рондо.

Антонио Вивальди (1678—1741) — итальянский композитор, родился в Венеции. В 1703 году принял сан католического священника. Первого декабря того же года он становится maestro di violino в венецианском сиротском приюте «Pio Ospedale della Pieta» для девочек. Известность Вивальди принесли не концертные выступления или связи при дворе, но публикации его работ, включавшие его трио-сонаты, скрипичные сонаты и концерты. Они были опубликованы в Амстердаме и широко разошлись по Европе. Именно в эти, в то время всё ещё развивающиеся инструментальные жанры (барочная соната и барочный концерт), Вивальди и внёс свой самый значительный вклад. Для музыки Вивальди характерны определённые приёмы: трёхчастная циклическая форма для кончерто гроссо и использование ритурнели в быстрых частях. Вивальди сочинил более 500 концертов. Он также давал программные названия некоторым своим работам, таким как знаменитые «Времена года». Карьера Вивальди показывает возросшую возможность для композитора существовать независимо: на доходы от концертной деятельности и публикации своих сочинений.

Доменико Скарлатти (1685—1757) был одним из ведущих клавишных композиторов и исполнителей своего времени. Он начал свою карьеру, как придворный композитор; вначале в Португалии, а с 1733 года в Мадриде, где он и провёл остаток жизни. Его отец Алессандро Скарлатти считается основателем неаполитанской оперной школы. Доменико тоже сочинял оперы и церковную музыку, но известность (уже после его смерти) ему обеспечили его произведения для клавишных. Часть этих произведений он написал для собственного удовольствия, часть — для своих знатных заказчиков.

Но возможно, самым знаменитым придворным композитором стал Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Он родился в Германии, три года учился в Италии, но в 1711 году уехал Лондон, где и начал свою блистательную и коммерчески успешную карьеру независимого оперного композитора, выполняющего заказы для знати. Обладающий неутомимой энергией, Гендель перерабатывал материал других композиторов, и постоянно переделывал свои собственные сочинения. Например, он известен тем, что переработал знаменитую ораторию «Мессия» столько раз, что сейчас не существует версии, которую можно назвать «аутентичной». Несмотря на то, что его финансовое состояние то улучшалось, то приходило в упадок, его известность, основанная на опубликованных произведениях для клавишных, церемониальной музыке, операх, кончерто гроссо и ораториях всё возрастала. Уже после смерти он был признан ведущим европейским композитором, и изучался музыкантами эпохи классицизма. Гендель смешал в своей музыке богатые традиции импровизации и контрапункта. Искусство музыкальных украшений достигло в его произведениях очень высокого уровня развития. Он путешествовал по все Европе, чтобы обучаться музыке других композиторов, в связи с чем имел очень широкий круг знакомств среди композиторов других стилей.

Среди композиторов Франции выделяется Оттетер, автор знаменитого трактата об игре на флейте (1707), трактата об импровизации (1719) и руководства игры на мюзетте (1737), превосходный флейтист. Самые известные сочинения Оттетера — сюиты для флейты и баса, пьесы для соло флейты и двух флейт, трио-сонаты

В 1802 году Иоганн Николай Форкель издал первую наиболее полную биографию Иоганна Себастьяна Баха. В 1829 Феликс Мендельсон исполнил в Берлине баховские «Страсти по Матфею». Успех этого концерта стал причиной появления громадного интереса к музыке Баха в Германии, а затем и во всей Европе.

Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года в городе Эйзенах, Германия. За свою жизнь он сочинил более 1000 произведений в различных жанрах, кроме оперы. Но при жизни он не добился какого-либо значимого успеха. Много раз переезжая, Бах сменял одну не слишком высокую должность за другой: в Веймаре он был придворным музыкантом у Веймарского герцога Иоганна Эрнста, затем стал смотрителем органа в церкви св. Бонифация в Арнштадте, через несколько лет принял должность органиста в церкви св. Власия в Мюльхаузене, где поработал всего лишь около года, после чего вернулся в Веймар, где занял место придворного органиста и устроителя концертов. На этой должности он задержался на девять лет. В 1717 году Леопольд, герцог Анхальт-Кётенский, нанял Баха на должность капельмейстера, и Бах стал жить и работать в Кётене. В 1723 Бах переехал в Лейпциг, где и остался до своей смерти в 1750 году. В последние годы жизни и после смерти Баха его известность как композитора стала уменьшаться: его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Его больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была известнее.

Лишь исполнение «Страстей по Матфею» Мендельсоном, через 79 лет после смерти И. С. Баха воскресило интерес к его творчеству. Сейчас И. С. Бах является одним из самых популярных композиторов всех времён (например, в голосовании «Лучший композитор тысячелетия», проведённом на Cultureciosque.com Бах занял первое место [15]).

Другие ведущие композиторы позднего барокко: Георг Филипп Телеман (1681—1767) и Жан Филипп Рамо (1683—1764).

Музыка периода классицизма

Музыка периода классицизма- период в развитии европейской музыки приблизительно между 1730 и 1820 годами

Понятие классицизма в музыке устойчиво ассоциируется с творчеством Гайдна, Моцарта и Бетховена, называемых венскими классиками и определивших направление дальнейшего развития музыкальной композиции.

Именно в этот период окончательно сформировалась сонатная форма, основанная на разработке и противопоставлении двух контрастных тем, определился классических состав частей сонаты и симфонии.

В период классицизма появляется струнный квартет состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, значительно расширяется состав оркестра.

Романтизм

Романтизм — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII — 1-й половины XIX в.

В музыке романтизм сформировался в 1820-х гг. и сохранял свое значение вплоть до начала XX в. Ведущим принципом романтизма становится резкое противопоставление обыденности и мечты, повседневного существования и высшего идеального мира, создаваемого творческим воображением художника.

Первоначально романтизм выступил как принципиальный противник классицизма. Античному идеалу было противопоставлено искусство средних веков, далеких экзотических стран. Романтизм открыл сокровища народного творчества — песен, сказаний, легенд. Однако противоположность романтизма классицизму все же относительна, так как романтики восприняли и развили дальше достижения классиков. На многих композиторов большое влияние оказало творчество последнего венского классика — Л. Бетховена.

Для музыканта-романтика процесс важнее результата, существеннее достижения. Они, с одной стороны, тяготеют к миниатюре, часто включаемой ими в цикл других, как правило, разнохарактерных пьес; с другой — утверждают свободные композиции, в духе романтических поэм. Именно романтики разработали новый жанр — симфоническую поэму. Чрезвычайно велик вклад композиторов-романтиков и в развитие симфонии, оперы, а также балета.

Среди композиторов 2-й половины XIX — начала XX в. в чьем творчестве романтические традиции способствовали утверждению гуманистических идей, — И. Брамс, А. Брукнер, Г. Малер, Р. Штраус, Э. Григ, Б. Сметана, А. Дворжак и другие

В России отдали дань романтизму едва ли не все великие мастера русской классической музыки. Велика роль романтического мироощущения в произведениях основоположника русской музыкальной классики М. И. Глинки, особенно в его опере «Руслан и Людмила».

В творчестве его великих продолжателей при общей реалистической направленности роль романтических мотивов была значительна. Они сказались в ряде сказочно-фантастических опер Н. А. Римского-Корсакова, в симфонических поэмах П. И. Чайковского и композиторов «Могучей кучки».

Романтическое начало пронизывает сочинения А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова.

Сайты для школьников

Музыка 20-го века

Экспрессионизм- сформировался в 1-м десятилетии XX века

Экспрессионизм в музыке сформировался в 1-м десятилетии 20 в.; ряд его элементов проявился в последних произведениях Г. Малера («Песнь о земле», 1908; 9-я, 1909 и неоконченной 10-я симфонии) и операх. Р. Штрауса («Саломея», 1905; «Электра», 1908).

Композиторы этого направления выработали круг особых средств музыкальной выразительности; они отказались от широкой напевной мелодики, ясных тональных устоев; принцип атональности способствовал выражению зыбких душевных состояний и необъяснимого смутного беспокойства.

Многие произведения отличаются лаконизмом, давая лишь намёки на какой-либо образ или душевное переживание (в цикле Веберна «5 пьес для оркестра», 1910, некоторые части длятся менее 1 мин.)

В творчестве Веберна Э. перерождается в иную стилистическую формацию, где господствует абстрактно-рационалистическое конструктивное начало. Поэтому именно Веберн был признан родоначальником послевоенного музыкального авангардизма.

Атональная музыка (греч. а — отрицательная частица; буквально — внетональная музыка), понятие, относящееся к музыке, не имеющей тональной организации звуков. Возникло в начале 1900-х гг. и было связано с творчеством композиторов новой венской школы (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн). Основной признак А. м. — отсутствие объединяющего соотношения тонов с главным центром лада — тоникой. Отсюда — аморфность музыкальной речи, распад структурных функций гармонии, диссонантный уровень звучания и т.п.

В 1922 Шёнберг изобрёл метод композиции «с 12 соотнесёнными лишь между собой тонами» (получивший затем наименование додекафония), в задачу которого входило внесение в анархию А. м. строгого порядка. А. м. лежит в основе многих систем композиции, входящих в арсенал авангардизма. Эстетические принципы А. м. тесно связаны с экспрессионизмом. Метод, приёмы и элементы А. м. встречаются у композиторов различных направлений (Ч. Айве, Б. Бриттен, Б. Барток, А. Онеггер и др.).

Конструктивизм находит выражение в комбинировании жестких, резко диссонирующих созвучий, синкопированных, ломанных ритмических фигур. В музыке Конструктивизма часто применяются джазовые звучания. Несмотря на полемику, жарко разгоревшуюся вокруг этого направления, Конструктивизм, как стиль, жив по сей день и пользуется заслуженным уважением. Экстремальное направление в искусстве XX века, получившее особенно широкое развитие после Первой мировой войны.

Конструктивизм отмечен культом машины, обезличивает человека, умаляет либо вовсе отрицает идейно-эмоциональное содержание искусства. В применении к музыке сводит творчество к «строительству» звуковых форм, комбинированию различных элементов музыкальной

Неоклассицизм в музыке был тенденцией двадцатого века, особенно актуальной в период между этими двумя мировыми войнами, во время которых композиторы стремились возвратиться к эстетическим предписаниям, связанным с широко определенным понятием «классицизма», а именно, заказать, балансировать, ясность, экономика, и эмоциональная сдержанность.

Также, неоклассицизм был реакцией против несдержанного эмоционализма и чувствовал бесформенность последнего романтизма, так же как «призыв к порядку» после экспериментального фермента первых двух десятилетий двадцатого века.

В форме и тематической технике, неоклассическая музыка часто черпала вдохновение в музыке 18-ого столетия, хотя вдохновляющий канон принадлежал так часто барочным и еще более ранним периодам относительно Классического периода по этой причине, музыку, которая тянет вдохновение определенно из Барокко, иногда называют нео причудливой.

У неоклассицизма было две отличных национальных линии развития, французский язык (происхождение влияния Эрика Сати, и представлял Игорем Стравинским), и немецкий язык (происхождение «Нового Объективизма» Ферруччо Бузони, и представлял Паулем Хиндемитом.) Неоклассицизм был эстетической тенденцией, а не организованным движением; даже много композиторов не обычно мысль как «neoclassicists» поглощали элементы стиля.