Как на руси хранили молоко

Как на руси хранили молоко

Я захотел выяснить, почему люди с древности ценили молоко и как они его хранили. Было решено провести своё исследование.

Вместе с учителем мы определили цель и задачи своей исследовательской работы.

Цель – выяснить и исследовать, как хранили молоко наши предки на Руси.

1) узнать из художественной литературы и сети интернет о способах хранения молока в древности;

2) провести исследования способов хранения молока.

Молоко относится к продуктам, которые портятся очень быстро. Поэтому хранить его нужно в специальных условиях. Дома все хранят молоко в холодильнике. Но это сейчас. А что люди делали, когда не было холодильников, как они его хранили? Я решил, что должен узнать о способах хранения молока в древней Руси.

1) изучение и анализ литературы по теме;

2) проведение опытов.

Ожидаемый результат: изучить правдивость малоизвестных способов хранения молока.

Глава 1. «О молоко, ты — жизнь!» или что мы знаем о молоке?

Любите ли вы молоко так, как его любим мы?

В нашей семье – это один из самых любимых, уважаемых и частопокумаемых нами продуктов.

Но что мы знаем о нём?

Немного о пользе молока

Прочитав много литературы, я узнал, что молоко очень полезно. В нем есть всё необходимое для человека – белки, жиры, углеводы, различные соли и почти все витамины.

Молоко употребляют в пищу люди всех возрастов и национальностей.

Подумаешь, молоко…, скажите Вы.

Но все ли Вы о нем знаете? Например, известно ли Вам, что

молоко – важнейший источник кальция?

Что молоком можно умываться, а сывороткой – мыть волосы?

Что им можно даже заклеивать окна на зиму? И даже приготовить массу не только полезных, но и вкусных блюд?

«Молочный праздник» – это фестивали, концерты и конкурсы, дегустация молочных продуктов, игры, сказки, спортивные состязания.

Для чего такой праздник?

Чтобы люди лучше знали, откуда берётся молоко, как производятся молочные продукты и больше его употребляли.

Мифы и легенды о молоке

В Древней Руси пожар от молнии считали божественным огнём и тушили не водой, а молоком.

В древней Руси в сосуд с молоком запускали лягушку, чтобы оно не скисало.

Способы хранения молока

Известные способы хранения молока на Руси: кипячение; холодная вода; темное и холодное помещение; в холодное время года использовали лед, холодный подпол или погреб, а также замораживание молока.

Малоизвестные способы хранения молока

Многие об этом не знают, но в Древней Руси молоко хранили с помощью листьев хрена и лягушек, которые опускали в кувшин.

Я исследую лягушек, очень я хочу понять:

Как работает старинный русский способ хранения молока – когда в крынку запускают лягушку, чтобы оно не скисло?

Дело в том, что на теле лягушки необычная обеззараживающая слизь, которая не дает молочным бактериям развиваться, поэтому молоко дольше не скисает.

Молоко (от коровы Пеструшки).

Если я применю способы хранения молока которые использовали наши предки, то мне удастся сохранить молоко, как можно дольше.

3.1 Опыты с молоком

Я взял 2 банки с домашним свежим коровьим молоком. В 1 банку с молоком я опустил 2-х лягушек, а вторую банку оставил как есть. Обе банки поставил в кладовку с температурой чуть ниже комнатной. Я решил понаблюдать, помогут ли нам лягушки дольше сохранить молоко свежим. На следующий день проверил обе банки и увидел, что молоко, в котором плавали лягушки закисло также, как и молоко без лягушек, получилась простокваша. Потребовалось одинаковое время для скисания.

Хочется отметить, что масло лягушки (как во всеми известной притче) тоже не взбили (может лягушки ленивые попались?O).

В ходе опыта ни одна лягушка не пострадала и по завершению обе были выпущены на волю.

Я сделал вывод: в нашем случае лягушки не помогли сохранить молоко свежим на более длительный срок, чем обычно. В обеих банках молоко прокисло и превратилось в простоквашу за один промежуток времени.

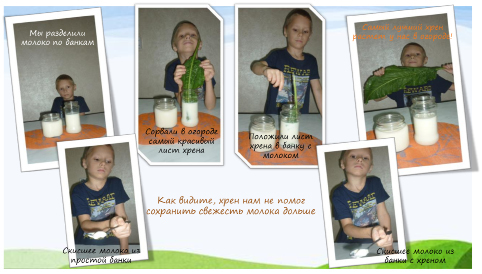

Я взял 2 банки с домашним свежим коровьим молоком. В 1 банку с молоком я опустил большой лист хрена из огорода, а вторую банку с молоком оставил как есть и поставил в кладовку с температурой чуть ниже комнатной. Я решил понаблюдать, поможет ли лист хрена нашему молоку дольше не скисать. На следующий день проверил обе банки и увидел, что молоко, в котором находился лист хрена закисло также, как и молоко без хрена, получилась простокваша. Потребовалось одинаковое время для скисания.

Я сделал вывод: лист хрена также не помог сохранить молоко свежим на более длительный срок, чем обычно. В обеих банках молоко прокисло и превратилось в простоквашу.

Я взял 2 стакана с молоком. 1 стакан я поставил в наш холодильник, где мы храним продукты, а второй поставил в кладовку с температурой чуть ниже комнатной. Я решил понаблюдать, как меняется молоко в холоде и в тепле. На следующий день я проверил оба стакана и увидел, что молоко, которое стояло в холодильнике, не изменилось, только стало холодным. А вот во втором стакане молоко скисло, стало густое, плохо течёт, немножко с хлопьями. Получилась простокваша.

Я сделал вывод: в холоде молоко дольше сохраняет свежесть. В тепле молоко прокисает и превращается в новый продукт питания – простоквашу.

Проанализировав все три эксперимента, мы пришли к выводу, что лучше всего молоко сохраняется в холоде. Для себя решили, что в повседневной жизни не будем пользоваться малоизвестными способами хранения молока. Для нас они оказались малоэффективными (Хотя, может быть хрен уже не тот, переродился, или лягушки нам попались ленивые).

Лучше привычного для нас холодильника ещё ничего не придумали!

Храните молоко в холодильнике!

И пусть в Вашей жизни всегда будут «Молочные реки, кисельные берега»!

Как наши предки хранили молоко и молочные продукты

В пост или летом, когда были излишки молока, его наливали в большие глиняные кувшины. Такую посуду изготавливали из очень пористой глины специально для молока. Затем кувшины ставили в погреб. Через некоторое время молоко скисало, и в кувшинах образовывались сметана и простокваша. Затем, если эти продукты нельзя было есть, их перерабатывали дальше. Сметану взбивали и получали сливочное масло, которое могло храниться долго – на холоде, в глиняной посуде, залитой сывороткой.

Сливочное масло также перетапливали, и хранили в таком виде в макитрах – глиняных горшках с широким горлом. В топленое сливочное масло часто добавляли соль. Такое масло могло храниться несколько месяцев, а если сверху его заливали растопленным свиным жиром – то и дольше. Пахту, которая получалась вместе с маслом, отдавали на корм скотине. Если же пахту можно было использовать в пищу, на ней замешивали тесто, пекли хлеб или пироги.

Из простокваши делали творог, помещая его под гнет. Если творог нужно было сохранить надолго, творог «перетапливали» несколько раз, чтобы сделать его как можно суше, затем добавляли яйца, запекали до румяности, утрамбовывали такой творог в форме блинов в глиняной посуде, присаливали, и заливали растопленным сливочным маслом. Так получался сыр, который мог долго храниться и не портиться.

Эти способы позволяли переработать даже большое количество молока, и сохранить полезные и питательные продукты на долгое время.

Зачем в Древней Руси в молоко запускали лягушек

Зачем лягушек запускали в молоко

Лягушка относится к отряду земноводных. Температура ее тела постоянно меняется, адаптируюсь к условиям окружающей среды. Она даже может быть равна нулю, но при этом лягушка никогда не мерзнет. Она всегда холодная на ощупь. По одной из версий, в Древней Руси лягушек запускали в молоко для того, чтобы обеспечить его сохранность. И, действительно, ведь в те времена не было холодильников, люди были лишены тех радостей комфортной жизни, которые доступны нам. Таким образом, лягушка, будучи «хладнокровной», брала на себя функции холодильника и обеспечивала более долгий срок хранения молочных продуктов.

По другой версии, лягушка способствовала сохранности молока благодаря слизи, которой покрыто ее тело. Эта слизь обладает уникальными свойствами. Помимо защиты животного от нападения (она может легко выскользнуть из пасти или лап хищника), слизь выполняет обеззараживающую и антибактериальную функцию. Это своего рода специальный секрет, благодаря которому на коже лягушки не размножаются бактерии. В это сложно поверить, но из нее даже изготавливают антибиотики. Таким образом, слизь, покрывающая тело лягушки, мешала размножению молочнокислых бактерий в молоке. Оно оставалось свежим надолго.

Традиция класть в молоко лягушек сохранялась в российских деревнях вплоть до 20 века.

Есть такие виды лягушек, слизь которых ядовита. К ним относятся, к примеру, жерлянки и чесночницы. По всей видимости, народы, населявшие Древнюю Русь, умели различать этих земноводных.

Другие способы хранения молока

Русичи применяли и другие способы для того, чтобы молоко оставалось свежим. Некоторые из них используются и сейчас. Это, прежде всего, кипячение продукта с целью избавления от бактерий термическим путем. Молоко хранили в темных погребах, чтобы солнечные лучи не спровоцировали процесс брожения. Чаще всего, использовался глиняный кувшин, заменяющий современный термос, который ставили в емкость с колодезной водой. Ее постоянно меняли, таким образом, молоко оставалось холодным. Необычным способом было обеззараживание молока с помощью листьев хрена. Благодаря этому растению, молоко не скисало и оставалось свежим несколько дней.

Как на Руси сохраняли свежесть продуктов без холодильников

Холодильники в России появились только в 1901 году. До этого по-настоящему революционного изобретения наши предки прибегали к весьма хитрым способам хранения продуктов — от лягушек в молоке и берёзовых палок в капусте до колодцев и ледников.

Фактрум собрал самые интересные способы хранения продуктов на Руси.

Сушка, соль и мокрая ткань

Соль использовали не только в знакомых и нам методах закваски и маринования, ею также обильно обсыпали сукно, в которое потом заворачивали многие продукты, в том числе хлеб, — соль обладает и бактерицидными свойствами.

Кстати, ткань для сохранности продуктов также использовалась повсеместно: было замечено, что при испарении жидкости происходит естественное охлаждение, поэтому мокрыми отрезами заворачивали бутыли и прочие ёмкости и старались держать их в проветриваемых помещениях.

Нестандартные способы хранения продуктов на Руси

Любимый славянский овощ — капусту — для сохранности не просто квасили. Хранить её по полгода и дольше помогали берёзовые палки. Их попросту втыкали в бочки с квашениями. Интересный способ хранения, которым до сих пор пользуются в некоторых русских деревнях, существовал для свежих огурцов: их ставили одним концом в родниковую воду и регулярно её меняли. Другой способ хранения овоща — в глиняных горшках с песком. Сосуды при этом закапывали в прохладное место и таким образом сохраняли свежесть огурцов не один месяц.

Грибы для сохранности нередко заливали разбавленной серной кислотой, перед употреблением их тщательно промывали и обваривали. Углекислую магнезию в жаркое время года добавляли в молоко и сливки. С этой же целью могли бросить туда лягушку и листик хрена.

Для менее экстремального хранения молочных продуктов женщины на Руси накрывали кувшины с молоком тканью, концы которой опускали в воду. При испарении воды молоко чуть дольше оставалось незакисшим.

Ледники и холодные погреба

Конечно, использовали для сохранности продовольствия и естественные способы и места: собирали зимой с рек и озёр лёд и хранили его в специальных ямах-ледниках и погребах. В городах же изобрели прообразы холодильников — специальные шкафы с поддонами, которые забивали льдом. При таянии лёд стекал в поддоны, а продукты дольше оставались свежими.

Торговля льдом на Руси была одной из самых процветающих. Купцы забивали трюмы огромными кусками льда и делали на этом товаре немалые деньги.

Иногда глыбы льда сохранялись и до следующей зимы, тогда его выносили на улицу и намораживали, а по весне снова укладывали им ледники. Продукты в таких помещениях обычно хранили в бочках, при этом в кадки укладывали даже кур и гусей. Туши оленины, медвежатины, кабана хранили целиком — в сукне или соломе, сметану и творог — в кринках, масло — в горшках с подсоленной водой, рыбу — в корзинах.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

О сохранности продуктов у наших предков

Сколько холодильников было в крестьянском хозяйстве?

Оба ответа будут правильными. Да, не было этих от пола до потолка красивых ящиков, в которых и зимой и летом морозно. Но где-то и как-то сохраняли же люди продукты и в самую жаркую пору!

Что я помню из своего детства – не пропадали зря продукты, заготовленные впрок и сготовленные на сегодня. Сейчас что ни почитаешь рецепт – у вас завалялся кусочек чего-нибудь? Смело забрасывайте его в сковородку!

Ну, честное слово, не заваливалось и в сковородку или горшок все закладывалось аккуратно и с молитвой. Варилось-пеклось ровно столько, чтобы за день съесть.

Разве что хлеб с запасом – его пекли на 2-3 дня, остатки на сухарики переводили – румяные, поджаристые, пахнущие чесночком. Всегда для ребятишек были. А если оставалась каша или картошка – утречком в начинку для пирожков и с молочком к завтраку. Кстати, никаких разогревов вчерашнего! На работу уходили очень рано, но завтрак – свежий и горячий. Закладывать продукты для приготовления расчетливо – и есть самый первый способ их сохранения.

Летом мясо ели редко. Свинину или баранину к морозам приурочивали. Курятину – летом? Только по крайней нужде: гостям, больному. Летом куры яйца несут! Таким образом, необходимость хранения мяса отпадала.

В крайнем случае – в погребе снег был. Лед заготавливали – на пруду кололи или сами намораживали. Выкладывали его на пол погреба и по стенам, а образовавшийся колодец наполняли под завязку снегом. Снег должен был быть еще сухим, мартовский уже поздно прятать.

Творило, то есть крышку погреба, не только плотно закрывали, а еще и набрасывали на нее старые одеяла, одежду, чтобы тепла меньше проникало. Сначала доставали ведро или сумку с продуктом сверху кочергой или крюком каким. Потом самодельный «аммиак» постепенно подтаивал, садился, и тогда уже лесенку использовали. Но, как ни старайся быстро достать из погреба нужное, сколько ни набрасывай ветоши, снег в конце концов таял. Да и время уже было – конец лета – «холодильник» просушить, прокурить головешками.

Многие в конце зимы устраивали холодильник в огороде, с теневой стороны сарая, там, куда солнышко не дотягивалось. Рыли в сугробе глубокую яму, укладывали мясо в ведра, накрывали старой одежкой, обкладывали соломой, снегом, обливали водой. Когда все это за ночь подмерзало, делали новый слой укрытия, опять обливали – и так несколько раз. Почти весь июнь еще доставали по одной емкости с мясом.

Бывало и так. Кололи поросенка к летнему престолу или к большому церковному празднику в каком-то одном хозяйстве и раздавали под список односельчанам. Не за деньги, а в долг, который возвращался мясом же. По килограммчику расходилось. И о хранении не надо было беспокоиться, и с мясом все. В следующий раз – следующее хозяйство…

Если требовалось сохранить мясо день-другой, его на пару минут опускали в бурлящий соленый кипяток. Далее его надо было поместить на сквозняк, не покрывая плотно, но защищая от мух, например, мелкой сеткой. Подольше сохранялось мясо, если его предварительно обжаривали в небольшом количестве сала. Еще вариант: мясо заливали молоком, предварительно сняв с него сметанку. Молоко скисалось, и доступ воздуха к мясу закрывался.

Конечно, распространенным было засаливание мяса кусками. Тушенку делали: в русской печке томили мясо, потом раскладывали по маленьким емкостям – стеклянным или эмалированным – и заливали салом.

Яйца летом хранили в зерне. Если его не было, брали белки от пары яиц и обмазывали им остальные. Укладывали в корзину и подвешивали тоже на сквозняк.

Иногда пишут, что для сохранности молока в кринки лягушек сажали. Бррр! И после этого молоко пили? Россказни, может?

Коров старались держать высокоудойных. Следили, чтобы отел где-то к Пасхе получался. После отела коровы давали особенно много молока. Как его сберегали? Тоже – разумным применением. Часть выпаивали маленьким телятам и поросятам. Сепаратор хоть один да был в деревне, пропускали молоко и получали сметану. Обезжиренное молоко шло на выпойку взрослому скоту, на нем можно было хлеб печь. Отдавали в семьи, где коров не было. А к празднику или к воскресенью подавали в такие дома кринку цельного продукта.

Сливочное масло формировали в шар, обмывали водой или пахтой – это водичка после сбивания масла – и спускали в погреб, на снег. Топленое масло могло долго стоять летом под марлицей даже в сенях.

В глиняной посуде молоко дольше не скисалось, в ней же и в печку его ставили.

Молоко в нашем селе не продавали: город далеко был. А вот «в государство» сдавали. Женщина-«сливачка» каждое утро принимала молоко, сливала его в фляги, записывала в учетные книжки хозяек, а потом тряслась на телеге километров пятнадцать на молочный завод. Но это утром. А еще обеденный и вечерний удои надо было «не проквасить», как говорили в деревне.

У кого не было погреба, ставили ведро с молоком в воду и воду регулярно меняли. А у кого колодец во дворе был, опускали в бадейке прямо до воды. Речь о колодцах, из которых воду брали только для хозяйственных нужд. Можно было поставить кринки с молоком в тазик в прохладном месте в сенках, накрыть тканью, а концы ее опустить в воду. По мере испарения воду надо подливать. Можно было вскипятить молоко, добавив соды на кончике ножа – это замедляло скисание продукта.

Часто готовили топленое молоко в русской печке. Ах, какие пенки были! Но хочу оговориться: не надо завидовать, что, мол, вот как жили – всего много, все свое, свежее. Как и сегодня надоедают нам сыр и колбаса, и тогда хотелось чего-нибудь другого, разного. «Опять это молоко с творогом!»

Что там еще было? Рыбу в реке ловили. Конечно, тоже старались быстро употребить. На пару-тройку дней ее, обязательно выпотрошенную, можно было сохранить, переложив крапивой. Вот этого добра в деревне вырастало вдоволь! Ветки черемухи в этом деле тоже помогали.

Еще один скоропортящийся продукт – дрожжи. Хороший пирог – только из доброкачественных дрожжей. Их или сушили, или покупали вскладчину на кислое тесто к празднику. В будние дни пекли пресные пироги – быстрее.

Грибы в большинстве своем сушили, но и солить не боялись – это были грузди, они уже ближе к осени шли. Емкости с грибами спускали в погреб.

Теперь можно и итог подвести воспоминаниям – как обходились в деревне без холодильников. Быстрое расходование скоропортящихся продуктов, сезонное их употребление, использование для охлаждения природных ресурсов, бактерицидных растений, различных традиционных приемов первичной обработки продукции для непродолжительного хранения…

Конечно, с холодильником замечательно жить! Вот агрегат даже для абсолютных лентяев придумали: управляют им при помощи пульта, и он может выбрасывать банки с пивом прямо в руки хозяину – надо только наловчиться их ловить. Человек всегда найдет выход из затруднительной ситуации!