рейтинг вузов риа новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен в четверг, 15 декабря проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них — 132 инженерных вузов, 89 классических университетов, 57 сельскохозяйственных вузов, 53 вузов из сферы управления, 68 гуманитарных вузов и 47 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

С какими баллами ЕГЭ поступали в вузы смотрите в Навигаторе абитуриента — 2017>>

По мнению руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят свой образовательный выбор на понимании того, где они будут работать после завершения учебы. «Делая свой выбор в пользу того или иного вуза, на первое место они ставят не столько бренд университета, сколько возможность получить востребованную профессию», — отметила она, добавив, что именно этим и объясняется успех данного рейтинга, который впервые был представлен «Социальным навигатором» в прошлом году, и сразу продемонстрировал крайне высокую читаемость.

Как отметила эксперт, исследование показало, что в настоящее время в российских регионах можно получить не менее востребованное образование, чем в столице. Вместе с тем, по словам Натальи Тюриной, в современных условиях вузам необходимо с одной стороны максимально разворачиваться в сторону рынка труда и работодателя, а с другой — строить серьезную профориентационную работу со старшеклассниками.

Как показали результаты данного исследования, по соотношению «доли выпускников, получивших направление на работу» лидируют сельскохозяйственные вузы страны – более 70% выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (в среднем около 25%).

По показателю «доли средств в бюджете вуза от научных исследований», как и следовало ожидать, лидируют инженерные вузы страны. Доля их доходов от коммерциализации интеллектуальных продуктов составляет в среднем около 17% бюджетов вузов, в то время как сельскохозяйственные и медицинские вузы получают не более 8% доходов.

Если рассматривать «индекс цитирования трудов сотрудников организации», то разрыв между разными типами вузов не столь очевиден: максимальные показатели у классических университетов (13,52%), а минимальные – у гуманитарных (9,62%).

Как полагают эксперты, подобная трехсторонняя оценка показывает потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития организаций, секторов экономики и территорий.

Научный руководитель Приволжского филиала Федерального института развития образования, научный руководитель данного исследования Ефим Коган, комментируя результаты рейтинга, высказал мнение, что связь высшей школы с предприятиями в современных условиях рыночной экономики возможна только при наличии рыночного поведения самих университетов.

«В действительности этого не происходит: университеты не видят себя полноценными агентами рынка и хозяйствующими субъектами», — сказал он РИА Новости, добавив, что вузы не имеют собственной инфраструктуры, способной профессионально взаимодействовать с предприятиями и государственными органами управления. По его мнению, университеты инертно участвуют в муниципальном и региональном строительстве, слабо погружены в социальные, экономические и культурные структуры своих регионов.

Вместе с тем, по словам Ефима Когана, университеты – объединение интеллектуального ресурса территорий, и эффективное использование этого ресурса пошло бы всем на пользу. «С одной стороны вузы имели бы дополнительный доход, а с другой – формировали бы интеллектуальные продукты, меняющие экономику, производство и технологии», — подчеркнул эксперт.

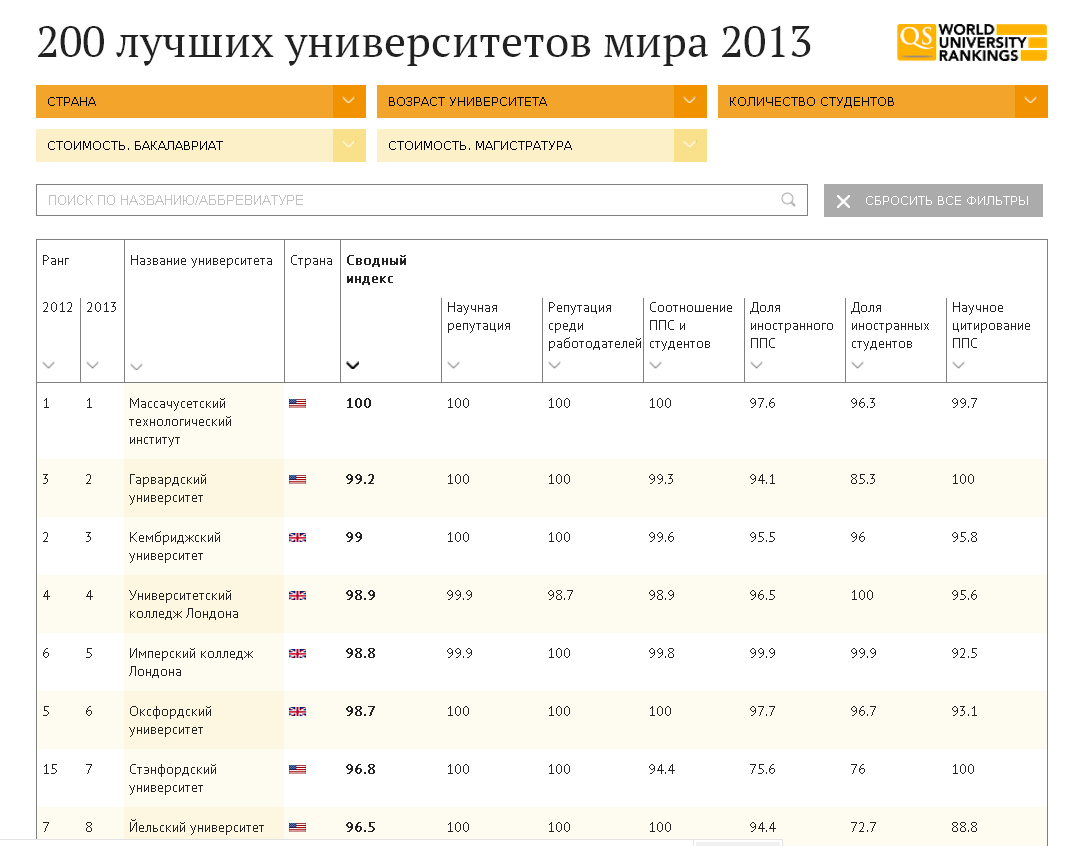

Восемнадцать вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира

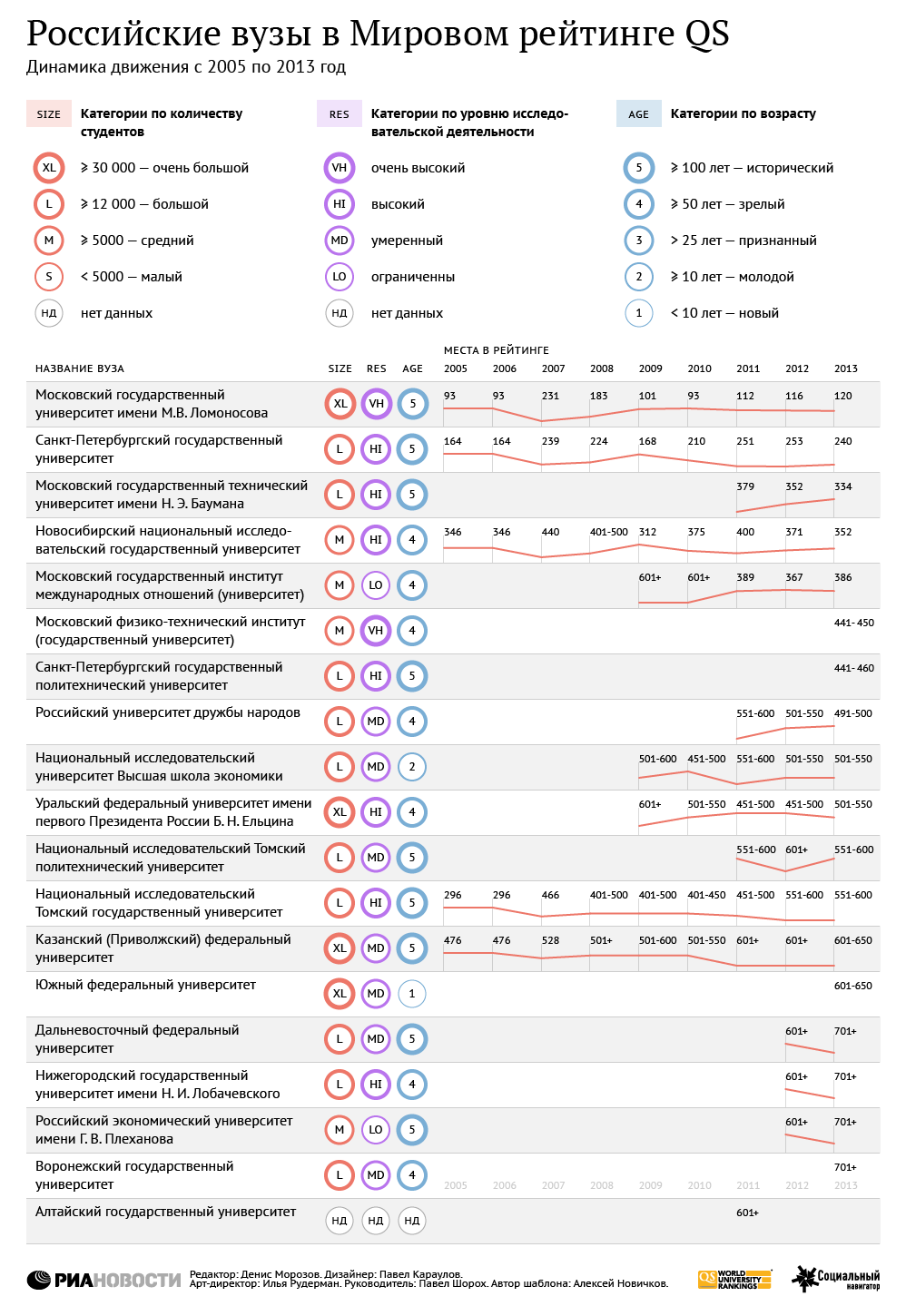

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восемнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших мировых университетов по версии британской компании QS, однако в топ-200 смог закрепиться только МГУ имени Ломоносова, свидетельствуют данные, представленные группой РИА Новости в рамках сотрудничества с QS Quacquarelli Symonds.

Руководство российских региональных вузов, которые фигурируют в рейтинге QS, считает, что попадание в этот список говорит о международном признании качества работы университетов, однако полагает, что вузам необходимо лучше понимать механизмы оценки их деятельности.

Среди вузов, находящихся в российских регионах и фигурирующих в рейтинге QS, самое высокое место занял Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), улучшив свою позицию с 253-й в 2012-м году до 240-й в 2013-м году. Далее следует Новосибирский госуниверситет, поднявшийся в этом году на 352-е место с 371-го в 2012 году.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет сохранил свое место в группе 451-460, Уральский федеральный университет из группы 491-500 перешел в группу 501-550, Томский политехнический университет улучшил свои позиции, поднявшись из группы 601+ в группу 551-600, а Томский госуниверситет сохранил свои позиции в группе 551-600.

Также в рейтинге лучших университетов мира отмечены Казанский федеральный университет, Южный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского и Воронежский госуниверситет.

Петербургский государственный политехнический университет, Южный федеральный университет и Воронежский госуниверситет фигурируют в этом рейтинге впервые.

«Кровная» заинтересованность

Ректор Новосибирского государственного университета (НГУ), который поднялся в этом году на 19 строчек, Михаил Федорук заявил, что позиция вуза в рейтинге повлияет на его международную репутацию.

«Такой скачок НГУ в рейтинге подтверждает то, что мы работаем в правильном направлении, и улучшение позиций в QS — это как раз результаты проведенной нами работы. Также приятно то, что рост позиций в рейтинге укрепляет репутацию НГУ в международном образовательном сообществе и среде работодателей», — сказал он.

Ректор Воронежского государственного университета, профессор Дмитрий Ендовицкий отметил, что в планах университета, впервые оказавшегося в рейтинге QS, войти через несколько лет в группу 501-550. Сейчас университет фигурирует в группе 701+.

Ректор ВГУ отметил, что университет находится в одной группе с такими уважаемыми российскими вузами как РЭУ имени Плеханова, НИУ имени Лобачевского, Дальневосточным федеральным университетом.

Ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская считает, что попадание в рейтинг относит вуз к группе динамично развивающихся университетов мира.

«Присутствие ЮФУ в рейтинге QS гарантированно подтверждает признание со стороны мирового экспертного сообщества, также для нас это — соответствие высокому качеству образования и уровню проводимых исследований», — сказала РИА Новости Боровская.

«За последний год ЮФУ уделял большое внимание повышению международной конкурентоспособности, росла публикационная активность ученых, мы концентрировали ресурсы на прорыве научных направлений, старались укреплять коммуникацию с российскими и международными экспертами», — отметила ректор.

По ее мнению, дальнейшее продвижение в рейтинге сложно из-за высокой конкуренции в образовательной среде, однако ЮФУ планирует подняться выше. Для этого в университете предполагается финансирование мегапроектов по прорывным научным направлениям, оценка потенциала сотрудников, а также укрепление связей с работодателями и международным научным сообществом.

Научиться работать с рейтинговыми компаниями

Руководство вузов, попавших в рейтинг лучших вузов по версии QS, отмечает, что оно намерено целенаправленно работать по повышению своих позиций в рейтинге в будущем.

Наиболее существенным недостатком, влияющим на позицию в рейтинге, Гафуров назвал количество публикаций в реферируемых изданиях.

«Здесь, конечно, заметен прогресс в естественно-научных областях, тем более что сейчас принята программа материального стимулирования ученых, преподавателей, которые размещают статьи в реферируемых международных изданиях. Хуже дело обстоит с гуманитарными дисциплинами, удельный вес которых в структуре университета достаточно высок», — пояснил ректор.

«Тенденция последних лет показывает, что подавляющее большинство публикаций в международных научных изданиях посвящены проблемам изучения живых систем. И если мы сейчас в приоритетном порядке будем развивать направление фундаментальной медицины и биологии, то, вероятно, сможем увеличить количество публикаций и в ближайший год подняться в рейтинге QS в группу 551-600», — полагает он.

Замгубернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Алексей Князев считает, что вузам предстоит «нелегкая работа» по повышению публикационной активности, расширению научной деятельности, привлечению иностранных студентов и преподавателей.

«Регион ведет крупные проекты по созданию музея науки и техники, строительству томских набережных и спортивных объектов, все это также способствует развитию университетского сообщества. Мы понимаем, что для ТПУ и ТГУ недостаточно просто выйти на уровень лучших мировых вузов, зарубежные вузы не стоят на месте, ждать нас никто не будет», — сказал замгубернатора РИА Новости.

Князев выразил удовлетворение тем, что качество образования в Томской области оценили на международном уровне.

«Рассчитываю, что в последующие годы мы увидим более интенсивный рост рейтингов ТГУ и ТПУ. Несмотря на политизированность мировых рейтингов, высокое качество томского высшего образования уже очевидно и для мировой арены», — сказал замгубернатора.

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен во вторник, 12 декабря проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них ‒ 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных вузов и 48 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

Как показали результаты данного исследования, по соотношению «доли выпускников, получивших направление на работу» лидируют сельскохозяйственные вузы страны – почти 68 процентов выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция, 28,6%).

По показателю «доли средств в бюджете вуза от научных исследований», как и следовало ожидать, лидируют инженерные вузы страны (в среднем 15,6% бюджета вузов). Более скромные (почти в полтора раза) показатели у медицинских и сельскохозяйственных вузов – 9,1% и 8,2%, соответственно. Самые низкие средние значения у гуманитарных вузов (7,7).

Если рассматривать «индекс цитирования трудов сотрудников организации», то разрыв между разными типами вузов не столь очевиден: максимальные показатели у классических университетов (11,9%) и медицинских вузов (11,7%), а минимальные – у гуманитарных (8,6%).

Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором месте Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Замыкает тройку лидеров Национальный исследовательский Томский государственный университет.

В номинации «сельскохозяйственные вузы» как и в прошлом году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет.

Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля лидерами по востребованности стали Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов заняли Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Московский городской педагогический университет и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

В номинации «медицинские вузы» лидируют Нижегородская государственная медицинская академия, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

Особенность рейтинга 2017: итоги реструктуризации вузов

По мнению руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов. «Рейтинг хорошо себя зарекомендовал, второй год он подряд показывает высокую читаемость и востребованность: многие молодые люди на его основе делают выбор своей образовательной траектории», ‒ отметила она.

Вместе с тем, как подчеркнула эксперт, сравнивать результаты прошлогоднего рейтинга с результатами этого года не совсем корректно. «Главная причина в том, что нынешний рейтинг фиксирует результат прошедшей реструктуризации и оптимизации сети высших учебных заведений России», ‒ пояснила она. Так, по данным Рособрнадзора, с 2014 года сеть сократилась в два раза, а это значит, что сама база рейтинговой оценки стала другой.

Изменение сети привело к тому, что целый ряд университетов, которые в 2016 году занимали достойные позиции, в 2017 покинули «топы». Таким образом, по словам Натальи Тюриной, рейтинг впервые демонстрирует замеры измененной сети.

Это мнение разделяет научный руководитель Приволжского филиала Федерального института развития образования, научный руководитель данного исследования Ефим Коган. Комментируя результаты, он отметил, что цель рейтинга не столько показать «место в строю», сколько заявить приверженность критериям оценки условий и результатов деятельности организации. «Создание рейтинга вузов 2017 по критериям предыдущего года учитывает изменения, произошедшие в перечне вузов страны по самым разным основаниям – реорганизация, приостановка либо лишение лицензии и пр.», ‒ подчеркнул он.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на стабильность лидерских групп. По их мнению, это говорит о том, что российская система высшего образования по своим характеристикам в целом является устойчивой.