рейтинг суперкомпьютеров топ 500 какие страны

November 2020

The 56th edition of the TOP500 saw the Japanese Fugaku supercomputer solidify its number one status in a list that reflects a flattening performance growth curve. Although two new systems managed to make it into the top 10, the full list recorded the smallest number of new entries since the project began in 1993.

The entry level to the list moved up to 1.32 petaflops on the High Performance Linpack (HPL) benchmark, a small increase from 1.23 petaflops recorded in the June 2020 rankings. In a similar vein, the aggregate performance of all 500 systems grew from 2.22 exaflops in June to just 2.43 exaflops on the latest list. Likewise, average concurrency per system barely increased at all, growing from 145,363 cores six months ago to 145,465 cores in the current list.

There were, however, a few notable developments in the top 10, including two new systems, as well as a new highwater mark set by the top-ranked Fugaku supercomputer. Thanks to additional hardware, Fugaku grew its HPL performance to 442 petaflops, a modest increase from the 416 petaflops the system achieved when it debuted in June 2020. More significantly, Fugaku increased its performance on the new mixed precision HPC-AI benchmark to 2.0 exaflops, besting its 1.4 exaflops mark recorded six months ago. These represents the first benchmark measurements above one exaflop for any precision on any type of hardware.

Here is a brief rundown of current top 10 systems:

A new supercomputer, known as the JUWELS Booster Module, debuts at number seven on the list. The Atos-built BullSequana machine was recently installed at the Forschungszentrum Jülich (FZJ) in Germany. It is part of a modular system architecture and a second Xeon based JUWELS Module is listed separately on the TOP500 at position 44. These modules are integrated by using the ParTec Modulo Cluster Software Suite. The Booster Module uses AMD EPYC processors with NVIDIA A100 GPUs for acceleration similar to the number five Selene system. Running by itself the JUWELS Booster Module was able to achieve 44.1 HPL petaflops, which makes it the most powerful system in Europe

TOP 10 Sites for November 2020

For more information about the sites and systems in the list, click on the links or view the complete list.

Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет

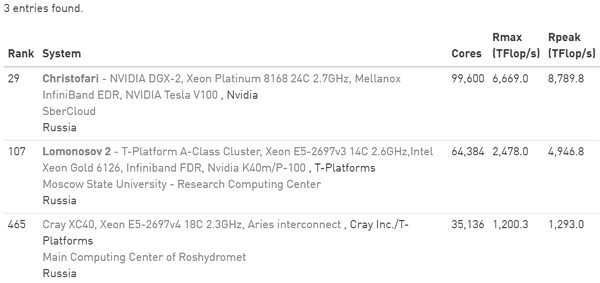

В тридцатке сильнейших в мире

Согласно данным мирового рейтинга суперкомпьютеров Топ-500, в его последнюю 54 редакцию от ноября 2019 г. вошли три российских вычислительных комплекса. На 29 строчке разместился дебютант мирового Топ-500, суперкомпьютер Christofari, представленный Sbercloud (Сбербанк) всего две недели назад.

На позиции под номером 107 разместился суперкомпьютер «Ломоносов-2» вычислительного центра МГУ, долгое время возглавлявший рейтинг топ-50 мощнейших компьютеров России и СНГ. В предыдущей – 53 редакции мирового рейтинга Топ-500 за июль 2019 г, «Ломоносов-2» занимал 93 позицию.

Строчку под номером 465 в новейшем Топ-500 заняла система Cray XC40, установленная в Росгидромете. В предыдущей редакции Топ-500 этот суперкомпьютер находился на 364 месте.

Таким образом, позиция России впервые за несколько редакций Топ-500 значительно улучшилась – как по количеству систем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем.

Christofari и другие участники Топ 500 из России

Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомпьютера Christofari, некоторые подробности о его архитектуре и производительности стали известны лишь сегодня из описания на сайте Топ-500. Система, созданная специалистами Сбербанка и Sbercloud в содружестве с Nvidia, выполнена на базе 24-ядерных процессоров Xeon Platinum 8168 с тактовой частотой 2,7 ГГц и графических ускорительных модулей Nvidia DGX-2.

Количество вычислительных ядер в системе Christofari в настоящее время составляет 99,6 тыс. (суммарно по процессорным и графическим чипам), при этом общий объем установленной памяти равен 115,2 тыс. ГБ. В качестве межузлового интерконнекта используется высокопроизводительная технология Mellanox InfiniBand EDR.

Система работает под управлением ОС Ubuntu 18.04.01, с использованием компиляторов Nvidia NVCC 10 и Intel Composer XE, математических библиотек Intel MKL и Nvidia CUDA BLAS, а также библиотеки интерфейса обмена данными OpenMPI-3.1.4-cuda.

Производительность суперкомпьютера Christofari в тестах Linpack зарегистрирована в итоговых данных Топ-500 на уровне 6,669 петафлопс, теоретическая пиковая производительность – на уровне 8,789 петафлопс.

Для сравнения: занимающий 107 строчку мирового рейтинга российский суперкомпьютер «Ломоносов-2», созданный компанией «Т-Платформы», выполнен на 14-ядерных процессорах Xeon E5-2697v3 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 12-ядерных процессорах Intel Xeon Gold 6126 с тактовой частотой 2,6 ГГц, а также с применением графических ускорителей Nvidia K40m/P-100 (64 384 вычислительных ядер в сумме). В качестве интерконнекта используется шина Infiniband FDR, в качестве программной обвязки – ОС Linux с компилятором GCC, библиотеками MKL, cuBLAS и OpenMPI-1.10.7. Производительность системы зарегистрирована на уровне 2,478 петафлопса (теоретически на пике до 4,946 петафлопс).

Занимающий 465 строчку в новейшем Топ-500 суперкомпьютер Росгидромета на базе платформы Cray XC40-LC после последней модернизации, проведенной компанией «Т-Платформы» в ноябре 2018 г. включает 976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697v4 и 128 ГБ оперативной памяти на узел с общей производительностью в 1293 Тфлопс (всего 35 136 вычислительных ядер). Вычислительная мощность суперкомпьютерной системы Росгидромета заявлена на уровне 1,2 петафлопс (до 1,29 петафлопс на пике).

Российские взлеты и падения в мировом Top 500

Рекордное число российских суперкомпьютеров было представлено в редакции Топ-500 за июнь 2011 г., когда в него вошли 12 отечественных систем, с общей вычислительной мощностью 2,277% от суммарной производительности рейтинга.

Далее последовал спад: в рейтинге ноября 2011 г. осталось всего пять российских систем. Следующий подъем был зарегистрирован в Топ-500 ноября 2014 г., где от России в топ вошло девять систем. Тогда «Ломоносов-2» занимал 22 строчку мирового списка, при этом Россия по количеству систем делила 7-10 места с Южной Кореей, Индией и Австралией.

С 2014 г. число российских суперкомпьютеров в мировом топе составляло от трех до пяти систем, пока по результатам июля 2019 г. не снизилось всего до двух систем – самый низкий рейтинг страны с ноября 2006 г. Сегодня в Топ-500 также входят некоторые зарубежные системы, созданные российскими компаниями.

Глобальный суперкомпьютерный рынок: тренды и перспективы

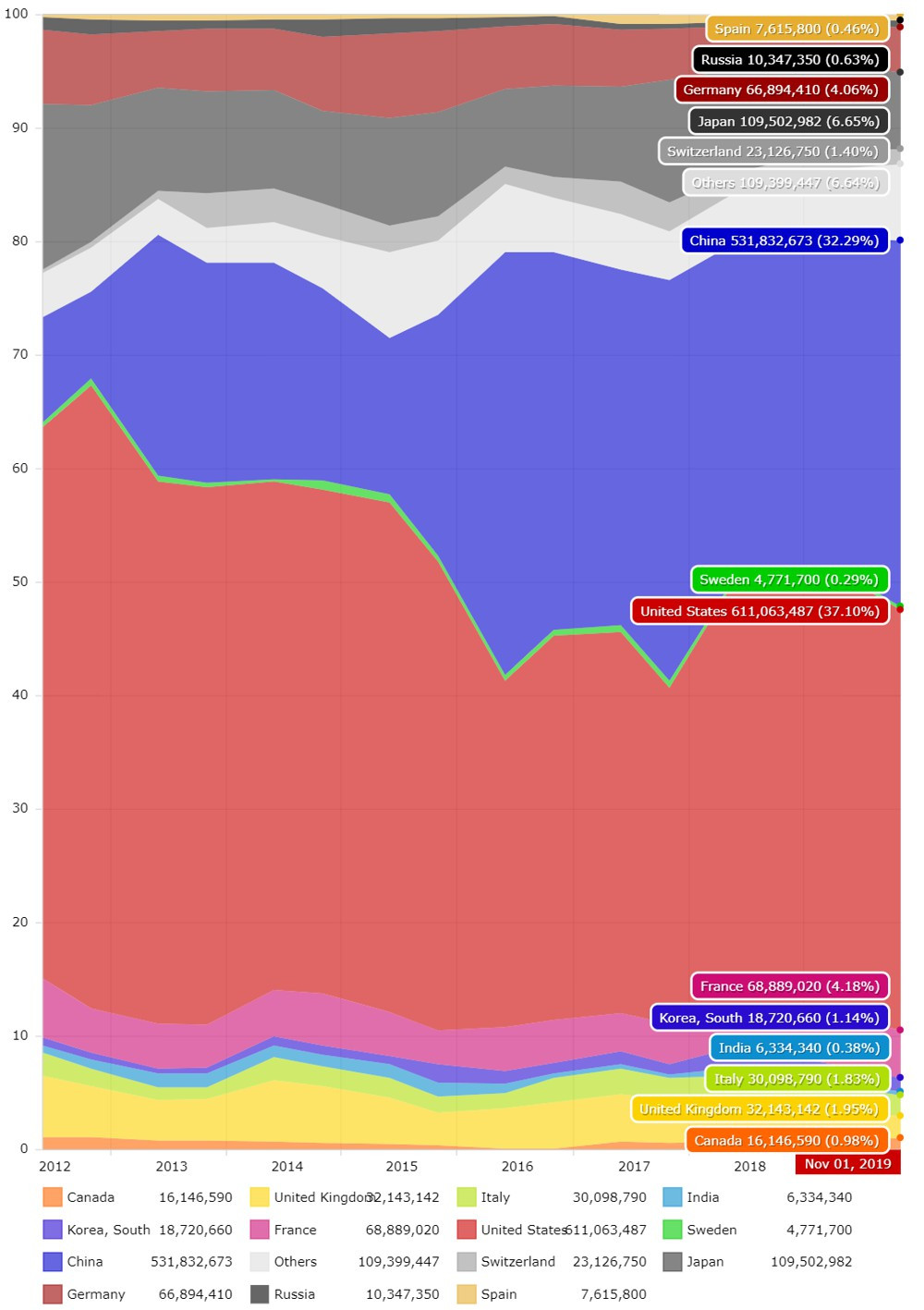

В последней редакции Топ-500 значительным образом укрепилась позиция Китая. ПО числу входящих в рейтинг систем страна лидирует с огромным отрывом: 228 суперкомпьютеров, или 45,6% всего списка. Системы из США, в свою очередь, представлены 117 комплексами (23,4%), однако они в сумме демонстрируют большую суммарную производительность – 37,1 % от суммарной мощности топ500, против 32,2% в сумме у всех систем из Китая.

Третье место в зачете рейтинга по странам у Японии с ее 29 системами, далее располагается Франция (18), Германия (16), Голландия (15), Ирландия (14) и Великобритания (11).

Пятьсот самых мощных суперкомпьютеров планеты обладают суммарной мощностью 1,65 экзафлопс (1018, квинтиллионов, или миллион триллионов операций с плавающей запятой в секунду). Минимальная производительность для входа в рейтинг выросла до 1,14 петафлопс, хотя еще полгода назад для этого было достаточно 1,02 петафлопс.

Десятка лидеров рейтинга за полгода не изменилась: первые две строчки принадлежат американским системам Summit и Sierra производства IBM на процессорах Power9 и ускорителях Nvidia Tesla V100 (148,6 петафлопс и 94,6 петафлопс соответственно). Тройку лидеров замыкает китайская система Sunway TaihuLight производительностью 93,0 петафлопс на процессорах Sunway SW26010.

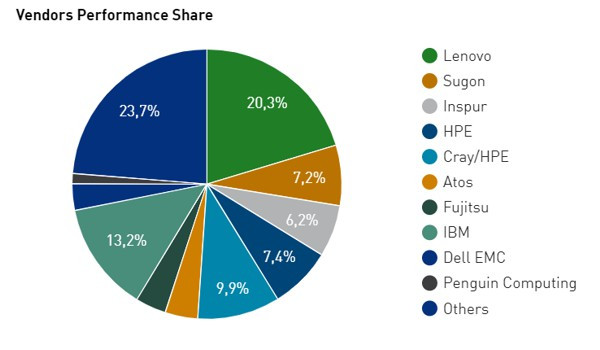

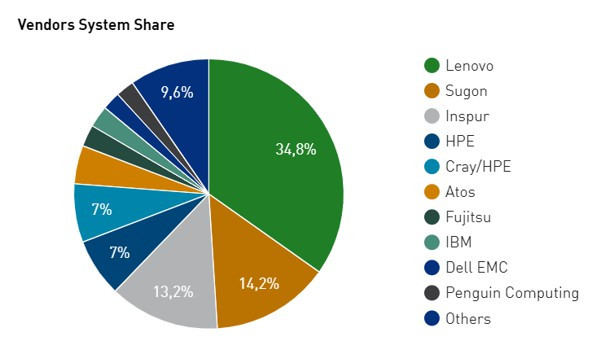

Китайское доминирование в рейтинге отражено числом вошедших в него систем китайского производства: 174 от Lenovo, 71 от Sugon и 65 от Inspur. Cray, недавно приобретенная HPE, находится лишь на четвертой строчке с 36 системами, на пятом – собственно HPE с 35 системами.

По-прежнему безоговорочным лидером на процессорном уровне остается Intel – на ее чипах (преимущественно Xeon и Xeon Phi разных поколений) собраны 470 из всех 500 систем рейтинга. IBM занимает второе место с 14 системами, десять из которых собраны на чипах Power, четыре на чипах Blue Gene/PowerPC. Чипы AMD представлены в рейтинге тремя системами. Пока что в списке нет ни одной системы на чипах Arm, но они ожидаются ближе к 2021 г.

Среди поставщиков ускорителей в рейтинге доминирует Nvidia: 136 из 145 систем списка оснащены ее акселераторами. Полгода назад рейтинг включал только 134 системы с ускорителями.

Опубликован 55-й выпуск рейтинга топ-500 самых высокопроизводительных систем мира, там появился новый лидер Fugaku

22 июня 2020 года опубликован 55-й выпуск рейтинга топ-500 самых высокопроизводительных систем мира. В списке суперкомпьютеров мира произошла смена лидера. Вместо американского Summit (IBM) на первом месте теперь японский кластер Fugaku на процессорах ARM A64FX 48C 2.2 GHz. Заявленная пиковая производительность Fugaku составляет 513.8 петафлопс, что в 2,5 раза больше, чем у суперкомпьютера Summit на IBM Power9.

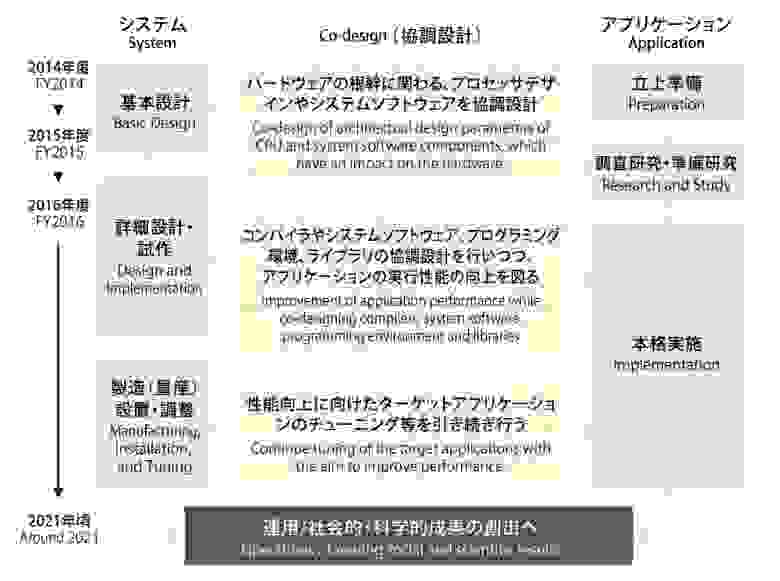

Суперкомпьютер Fugaku был спроектирован и собран в японском институте физико-химических исследований RIKEN. Его разработка была инициирована Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в 2014 году. Инженерам и специалистам по высокопроизводительным системам была поставлена цель — создать флагманский суперкомпьютер следующего поколения (эксафлопсный суперкомпьютер). Его официальный запуск в промышленную эксплуатацию будет в 2021 году, к этому времени Fugaku будет еще модернизирован.

Основные вехи проектирования, разработки и сборки суперкомпьютера Fugaku.

В настоящее время специалисты института RIKEN занимаются усовершенствованием и доработкой систем и элементов Fugaku.

Суперкомпьютера Fugaku состоит из 158 976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX (в каждом из них на борту 48-ядерный CPU Armv8.2-A SVE (512 bit SIMD) с тактовой частотой 2.2 ГГц). В сумме кластер Fugaku насчитывает более 7 млн процессорных ядер, около 5 ПБ ОЗУ и 150 ПБ общего хранилища на базе ФС Lustre. В качестве операционной системы в Fugaku используется Red Hat Enterprise Linux.

SoC Fujitsu A64FX уникален тем, что он является первым процессором, в котором объединена поддержка памяти HBM2 и векторных расширений архитектуры Arm (Scalable Vector Extensions или SVE). Использование HBM2 обеспечивает A64FX теоретическую пропускную способность памяти более 1 ТБ/с, а поддержка Arm SVE повышает производительность в задачах искусственного интеллекта и аналитики. Японские инженеры уже несколько лет прорабатывают решения для применения этих особенности A64FX как для исследований в области ядерной физики так и в других отраслях науки и промышленности, использую преимущества систем на базе Arm — высокая степень распараллеливания, низкое энергопотребление и высокая надежность.

Кстати, у проекта Fujitsu A64FX есть свой открытый репозиторий в GitHub, где размещена документация и примеры для разработчиков.

Рейтинг топ-500 суперкомпьютеров мира составляется с 1993 года два раза в год (в июне и ноябре) специалистами и учеными из США и Германии. Минимальный порог для попадания в него в этом году достиг 1,702 петафлопс. В новой версии рейтинга топ-500 суперкомпьютеров мира Китаю принадлежат 226 систем, 114 относятся к США и 29 расположены в Японии.

Количество российских суперкомпьютеров в рейтинге топ-500 самых высокопроизводительных систем мира уменьшилось. Теперь там только две отечественные высокопроизводительные системы — на 36 месте SberCloud (пиковая производительность 8,789 петафлопс) и на 131 месте Lomonosov 2 (пиковая производительность 4,947 петафлопс). В этом году суперкомпьютер ФГБУ ГВЦ Росгидромета (пиковая производительность 1,3 петафлопс) выбыл из нового списка топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.

Ранее в конце марта 2020 года был обновлен рейтинг 50 самых производительных суперкомпьютеров СНГ (редакция №32 от 31.03.2020), в котором достаточно долгое время не появляются новые высокопроизводительные системы, исключение — суперкомпьютер Christofari, разработанный облачной платформой «Сбербанка» SberCloud. Все 50 суперкомпьютеров СНГ в качестве основных процессоров используют чипы Intel и AMD, также среди них 28 гибридных систем, использующих для вычислений ускорители.

На данный момент суперкомпьютеров на базе отечественной архитектуры «Эльбрус» в списке топ-50 суперкомпьютеров СНГ нет, хотя ранее в концерне «Автоматика» госкорпорации Ростех анонсировали появление первого суперкомпьютера на 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С», который предназначен для выполнения высокопроизводительных вычислений, обработки больших объемов данных и решения задач с повышенными требованиями к информационной безопасности.

22 июня 2020 года на конференции WWDC 2020 компания Apple официально объявила о переходе на собственные процессоры на базе ARM в компьютерах Mac в будущем. Специалисты предполагают, что переход Apple на ARM вызван замедлением роста производительности Intel. Инженеры Apple тестировали чипы на базе ARM в компьютерах Mac и обнаружили значительное повышение производительности по сравнению с альтернативами Intel.

Обновление списка TOP500: впервые лидером стал суперкомпьютер на процессорах ARM

Опубликована 55 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира.

О новых лидерах списка и возможностях суперкомпьютеров экстра-класса читайте под катом.

Предыдущий лидер списка — суперкомпьютер Summit (OLCF-4) Ок-Риджской национальной лаборатории — стал вторым, уступив почетное первое место новой японской топ-системе Fugaku, которая показала результат High Performance Linpack (HPL) равный 415,5 петафлопс. Данный показатель превосходит возможности Summit в 2,8 раза. Fugaku оснащен 48-ядерным процессором A64FX SoC от Fujitsu, таким образом, японская разработка стала первой в истории системой №1 в списке ТOP500, оснащенной процессорами ARM. При одинарной или более низкой точности, которая часто используется для задач машинного обучения и искусственного интеллекта, пиковая производительность Fugaku составляет более 1000 петафлопс (1 экзафлопс). Новая система установлена в Центре вычислительных наук RIKEN (R-CCS) в Кобе, Япония.

Упомянутый выше Summit, суперкомпьютер, созданный IBM, показывает в тесте HPL производительность в 148,8 петафлопс. Система имеет 4356 узлов, каждый из которых оснащен двумя 22-ядерными процессорами Power9 и шестью графическими ускорителями NVIDIA Tesla V100. Узлы объединяет сеть InfiniBand EDR. Summit остается самым быстрым суперкомпьютером в США.

На третьем месте тоже оказался американец — суперкомьютер Sierra Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL), Калифорния, показавший результат в 94,6 петафлопс. Его архитектура очень похожа на Summit: он оснащен двумя процессорами Power9 и четырьмя графическими ускорителями NVIDIA Tesla V100 в каждом из 4320 узлов. Sierra использует тот же InfiniBand Mellanox EDR, что и Sunway TaihuLight, суперкомпьютер, разработанный Китайским национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий (NRCPC). Он, к слову, опустился на четвертое место в списке. Система полностью основана на 260-ядерных процессорах Sunway SW26010. Его отметка HPL в 93 петафлопс осталась неизменной с момента его установки в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси, Китай, в июне 2016 года.

На пятом месте также находится китайская разработка — Tianhe-2A (Milky Way-2A), реализованная Китайским национальным университетом оборонных технологий (NUDT). Его производительность HPL 61,4 петафлопс является результатом гибридной архитектуры с использованием процессоров Intel Xeon и специально созданных сопроцессоров Matrix-2000. Он развернут в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу, Китай.

Новичок в списке, HPC5, занял шестое место, показав производительность HPL 35,5 петафлопс. HPC5 — это система PowerEdge, созданная Dell и реализованная итальянской энергетической фирмой Eni S.p.A, что делает ее самым быстрым суперкомпьютером в Европе.

Еще одна новая система, Selene, находится на седьмом месте с показателем HPL 27,58 петафлопс. Selene установлена на NVIDIA в США.

Frontera, система Dell C6420, установленная в Техасском вычислительном центре (TACC) в США, занимает восьмое место в списке. Его 23,5 HPL петафлопс достигается с помощью 448,448 ядер Intel Xeon.

Второй итальянский суперкомпьютер в топ-10 — Marconi-100, он установлен в исследовательском центре CINECA. Marconi-100 работает на процессорах IBM Power9 и графических ускорителях NVIDIA V100, его производительность равна 21,6 петафлопс, он занял девятое место в списке.

Завершает топ-10 с показателем 19,6 петафлопс система Cray XC50, установленная в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре (CSCS) в Лугано. Он оснащен процессорами Intel Xeon и графическими ускорителями NVIDIA P100.

Российская разработка — суперкомпьютер «Кристофари» (Christofari) на базе Xeon Platinum, Nvidia DGX-2 и Tesla V100 — набирает в тесте HPL 6,67 петафлопс, занимая пока лишь 36 место.

Результаты Green500

Самая энергоэффективная система в списке Green500 — это MN-3, основанная на новом сервере от Preferred Networks. Суперкомпьютер достиг рекордного показателя в 21,1 гигафлопс /ватт при производительности 1,62 петафлопс. Система обладает превосходной энергоэффективностью благодаря чипу MN-Core, ускорителю, оптимизированному для матричной арифметики. Занимает 395 место в списке TOP500.

На втором месте новый суперкомпьютер NVIDIA Selene, DGX A100 SuperPOD, работающий на новых графических ускорителях A100. На третьем месте находится система NA-1, система PEZY Computing / Exascaler, установленная в NA Simulation в Японии. Суперкомпьютер достиг 18,4 гигафлопс / ватт и находится на позиции 470 в TOP500.