Превращение сша в ведущую мировую державу кратко

Превращение США в мировую державу

Важнейшим и в то же время самым трагическим событием американской истории стала Гражданская война, которая разразилась в 1861 г. Четыре года жестоких сражений ушло на то, чтобы сохранить единство Соединенных Штатов. После кровопролитной войны американцы, забыв распри, дружно взялись за работу и превратили свою страну в державу мирового значения.

США накануне Гражданской войны

В 50-х гг. XIX в. США вышли на четвертое место в мире по промышленному производству. Но развитие капитализма шло неравномерно. Юг, где процветало рабство, по-прежнему оставался крайне отсталой областью и стремился к освоению свободных земель на Западе рабским трудом. Это противоречило интересам промышленной буржуазии и фермерам Севера. Они были особенно заинтересованы в ликвидации рабства. Плантаторы-рабовладельцы, наоборот,— в его насаждении на Севере и Западе. В 1857 г. Верховный суд США, контролировавшийся ими, постановил, что раб остается собственностью хозяина в любом штате. Так возникла угроза распространения рабства по всей стране.

Создание республиканской партии. Наступление плантаторов встретило сопротивление демократических сил. В 1854 г. возникла республиканская партия. Она выражала в основном интересы промышленной буржуазии. Ее массовую базу составляли фермеры, мелкая буржуазия и рабочие. Большинство республиканцев требовало отмены рабства. Один из лидеров партии Авраам Линкольн произнес слова, ставшие знаменитыми на всю Америку: «Дом, расколотый надвое, не может устоять. страна не может наполовину быть рабовладельческой, наполовину свободной». До начала братоубийственной войны оставалось всего несколько лет.

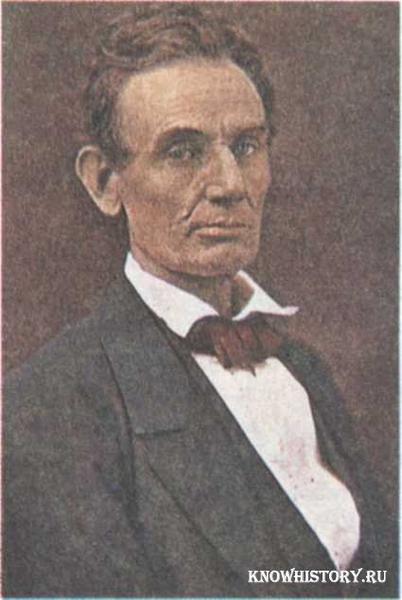

Авраам Линкольн — президент США

В 1860 г. состоялись выборы президента. Кандидатом от республиканцев был выдвинут адвокат и публицист Авраам Линкольн (1809—1865), одержавший победу на выборах. Верховная государственная власть легко перешла из рук плантаторов в руки буржуазии. Но взятую власть предстояло еще отстоять.

Президент Линкольн

Авраам Линкольн — великий сын Америки. Его имя известно всему миру. Он достойно провел свою страну через тяжелейшие испытания Гражданской войны. Линкольн родился в семье бедного фермера. Трудовая жизнь юноши была полна тягот и лишений, приходилось работать столяром, железнодорожным рабочим, сплавщиком леса. Знания получил путем самообразования и стал адвокатом. В 1847 г. его избрали членом конгресса. Авраам Линкольн был противником рабства, хотя и не выступал за его немедленное уничтожение.

Раскол США

Избрание президентом Линкольна послужило для Юга сигналом к разрыву с Союзом Соединенных Штатов Америки. Ради мира и сохранения единства новый президент был готов на любой компромисс. Он заявил, что не станет вмешиваться в дела тех штатов, где рабство существует, лишь бы не допустить раскола США.

Однако попытки президента избежать раскола не увенчались успехом. Рабовладельческие штаты один за другим объявляли о своем выходе из Союза. Соединенные Штаты распадались на глазах. В феврале 1861 г. представители одиннадцати отколовшихся штатов образовали Южную конфедерацию во главе со своим президентом. В апреле 1861 г. произошло первое столкновение с войсками конфедератов. Началась Гражданская война между Севером и Югом.

Гражданская война 1861—1865 гг

Гражданская война продолжалась целых четыре года. Она была кровопролитной и разрушительной. Часто брат сражался против брата, а друг против друга. В ходе войны возникли огромные армии. У каждой стороны были свои преимущества. Север превосходил Юг по численности населения (22 млн человек против 9 млн) и богатству. Он обладал гораздо большими ресурсами, производил три четверти промышленной продукции страны, имел больше железных дорог. Поэтому Север мог выдержать длительную войну. Зато у Юга были лучшие солдаты и полководцы, особенно отличился генерал Ли.

генерал Ли

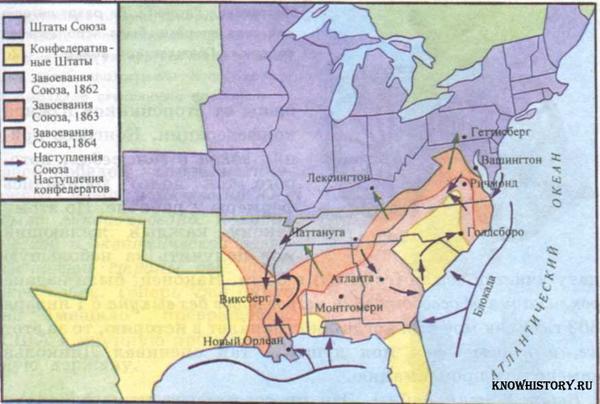

Гражданская война в США

Первый этап войны. На первом этапе войны (1861 — 1862) все победы достались Югу. В июле и октябре 1861 г. северяне были дважды разбиты на подступах к Вашингтону. Столица США чудом не попала в руки южан. Военные неудачи Севера объясняются многими причинами. Но главная из них заключалась в том, что рабство так и не было отменено. Президент Линкольн не сделал этого, чтобы не раздражать многих северян, которые были сторонниками рабовладельцев. Он заявил: «Моя высшая цель в этой борьбе — спасение Союза, а не спасение или уничтожение рабства».

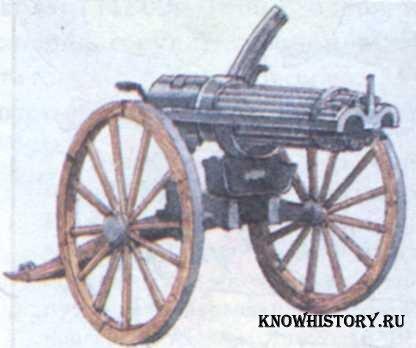

Картечница Гатлинга. Ее разрушительная сила впервые была использована во время Гражданской войны

Второй этап войны

Эти прогрессивные меры означали начало нового революционного этапа Гражданской войны. Народные массы сыграли решающую роль в дальнейших событиях. Численность армий Севера возросла до 2,8 млн человек. Темнокожие-добровольцы активно записывались в армию северян. Попытки же рабовладельцев привлечь темнокожих в свою армию провалились. Под ружьем у них находилось 1,2 млн человек.

Судьба революции была решена на полях сражений. С середины 1863 г. северяне успешно продвигались на Юг. Весной 1865 г. они заняли большую часть южных штатов. 9 апреля 1865 г. истощенная армия Южной конфедерации под командованием генерала Ли капитулировала. Гражданская война закончилась победой капиталистического Севера. Рабство на Юге было ликвидировано, политической и экономической разобщенности страны был положен конец. Теперь уже ничто не мешало превращению США в крупную промышленную державу.

Генерал Шерман. С именем генерала Шермана связан перелом в войне между Севером и Югом: в 1864 г. войска под его командованием заняли Атланту (штат Джорджия)

США после Гражданской войны

Период после Гражданской войны характеризуется бурным развитием промышленности и сельского хозяйства.

Американская буржуазия вступила в свой «позолоченный век». Огромные состояния нажили себе известные миллиардеры Рокфеллеры, Вандербильды, Морганы и др. Политическая власть находилась в руках крупной буржуазии, которая осуществляла ее через систему двух партий — республиканской и демократической, сложившихся еще до Гражданской войны. Большой разницы между двумя партиями не было. Демократическая выражала интересы крупных плантаторов, богатых фермеров и новой буржуазии, а республиканская — крупных банкиров и промышленников.

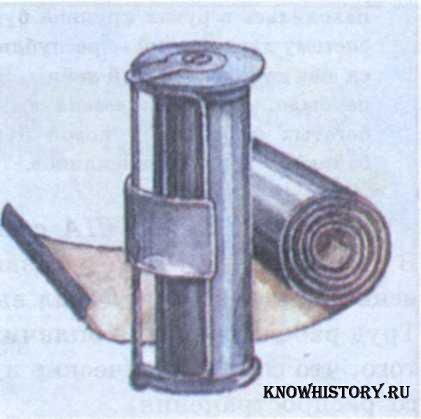

Пластиковая пленка Джорджа Истмана, 1881.

С появлением фотопленки многие стали увлекаться фотографией. До этого фотографы использовали громоздкие стеклянные пластинки

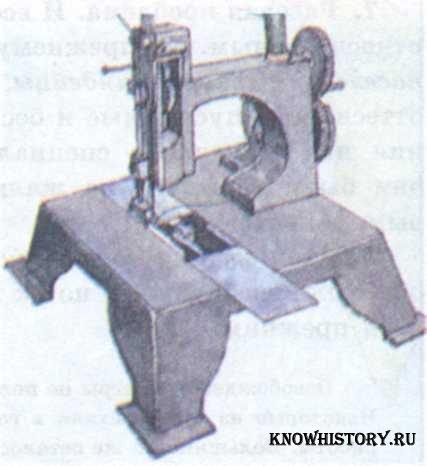

Швейная машина Исаака Зингера, 1851. Произвела революцию в производстве одежды

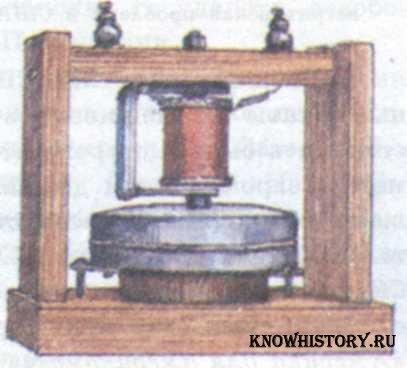

Телефонный аппарат Александра Белла, 1876

К концу XIX в. США стали самой богатой страной мира. В своем экономическом развитии они обогнали Европу. Уровень жизни населения был выше, чем в любой другой стране. Труд рабочих хорошо оплачивался. Это было одной из причин того, что социалистические идеи в США не получили широкого распространения.

Расовая проблема

И все же процветание Америки было относительным. По-прежнему гонениям подвергалось коренное население страны — индейцы. Остатки индейских племен были оттеснены в пустынные и бесплодные местности. Для поселения им выделялись специальные округа — резервации. Там они были обречены на жалкое существование и медленное вымирание.

Людьми второго сорта считались чернокожие. Теперь по закону они были свободными, но их материальное положение оставалось прежним.

Освобожденные чернокожие не получили ни земли, ни другого имущества. Некоторые из них выехали в города промышленного Севера в поисках работы. Большинство же осталось у прежних хозяев, работая на плантациях по найму. Белые южане создали полутайное общество Ку-клукс-клан, члены которого наводили страх и ужас на чернокожих. Социальное неравенство бывших рабов не только сохранилось, но и усилилось. Чернокожие были изолированы от белого населения в ресторанах, церквах, школах, парках и даже в магазинах. Браки между черными и белыми запрещались законом.

Внешняя политика США

Длительное время Соединенные Штаты не вмешивались во внутренние дела Европы. Они старались быть в стороне от осложнений, конфликтов и войн между европейскими державами. От Европы требовали того же по отношению ко всем странам Америки — как Северной, так и Южной. В 20-х гг. XIX в. президент Монро заявил, что США не потерпят вооруженной европейской интервенции в любую страну на территории всей Америки. Под лозунгом «Америка для американцев» США предотвратили вмешательство Европы в дела латиноамериканских государств, освободившихся от власти Испании и Португалии.

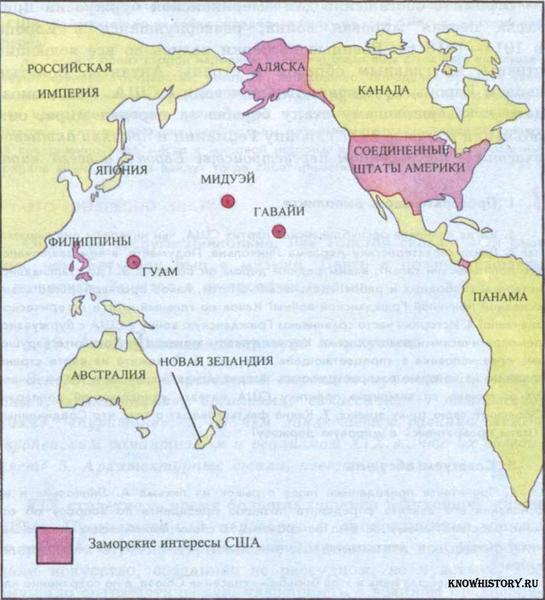

Заморские интересы США в конце XIX в

Но после того как США разбогатели и усилились, они сами стали на путь внешнеполитической экспансии. В конце XIX в. была захвачена испанская колония Филиппины. Затем США обратили свои взоры на Латинскую Америку. На смену лозунгу «Америка для американцев» пришел лозунг «Америка для США». С помощью денежного мешка и товаров, а если надо было, то и военной силы, американская буржуазия установила финансовый и политический контроль над большинством латиноамериканских стран.

Огромное обогащение для американской буржуазии принесла первая мировая война, развернувшаяся в Европе в 1914—1918 гг. Военные поставки велись во все воюющие страны, но главным образом в страны Антанты. Золотые запасы Европы постепенно перекочевали в США. Боясь опоздать к завершающему этапу борьбы за передел мира, они объявили в апреле 1917 г. войну Германии и приняли активное участие в послевоенном переустройстве Европы и всего мира.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Оценивая заслуги Линкольна, Лев Толстой сказал: «Он был тем, чем Бетховен был в музыке, Данте в поэзии, Рафаэль в живописи, Христос в философии жизни».

Ведущие капиталистические страны

§ 87. Ведущие капиталистические страны

Превращение США в ведущую мировую державу.

В ходе Второй мировой войны США не только мало пострадали, но и получили значительные прибыли. Возросли добыча угля, нефти, выработка электроэнергии, выплавка стали, производство сельскохозяйственной продукции. Основой экономического подъема стали военные заказы правительства. США окончательно заняли лидирующее положение в мировом хозяйстве.

Фактором обеспечения экономической и научно-технической гегемонии США явился импорт идей и специалистов из других стран. Уже накануне и в годы войны в США эмигрировали многие ученые. После войны из Германии были вывезены большое число немецких специалистов и огромная научно-техническая документация.

В 1945 г. президент Г. Трумэн заявил, что на Америку легло бремя ответственности за дальнейшее руководство миром. США выступили с концепциями «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма, т. е. СССР. Военные базы США покрыли весь мир.

Наступление мирного времени не остановило вмешательства государства в экономику. Несмотря на похвалы свободному рынку, развитие экономики уже не мыслилось без регулирующей роли государства. Была реализована программа строительства дорог, электростанций и других объектов. Сохранились многие социальные программы времен «нового курса». Скорректированная политика называлась «справедливый курс».

Наряду с этим проводились меры по ограничению прав профсоюзов (закон Тафта-Хартли). По инициативе сенатора Джона Маккарти развернулись гонения на обвиняемых в «антиамериканской деятельности» (маккартизм). Жертвами «охоты на ведьм» стали многие люди, в том числе такие известные, как Ч. Чаплин. Продолжалось наращивание вооружений, в том числе ядерных. Завершается складывание военно-промышленного комплекса (ВПК), в котором были соединены интересы чиновников, верхушки армии и военной промышленности.

5е гг. XX в. в целом были благоприятны для развития экономики США. Ее быстрый рост прежде всего был связан с внедрением достижений научно-технической революции. В эти годы большого размаха достигла борьба негритянского (афроамериканского) населения за свои права. Акции протеста, которые возглавил Мартин Лютер Кинг, привели к принятию к 1968 г. законов, обеспечивающих равноправие чернокожих. Однако добиться реального равноправия было гораздо сложнее, чем юридического; сопротивление влиятельных сил нашло выражение в убийстве Кинга.

Ставший в 1961 г. президентом Джон Кеннеди провозгласил политику «новых рубежей», нацеленную на создание общества «всеобщего благоденствия» (ликвидация неравноправия, бедности, преступности, предотвращение войны). Были приняты законы, облегчавшие доступ малоимущих к образованию, медицинскому обслуживанию и прочим социальным благам.

В начале 80-х гг. XX в. разразился новый экономический кризис. В этих условиях президент Рональд Рейган предложил политику, названную «консервативная революция». Были сокращены расходы на образование и медицину, пенсии, однако снижались и налоги. США взяли курс на свободу предпринимательства, сокращение роли государства в экономике. Рейган выступал за наращивание гонки вооружений, но в конце 80-х гг. по инициативе лидера СССР бачева начался процесс сокращения вооружений (в основном одностороннего, со стороны СССР).

Крушение СССР и социалистического лагеря способствовало самой длительной полосе экономического подъема в США в 90-е гг. XX в., при президенте Уильяме Клинтоне. Соединенные Штаты превратились в главный центр силы в мире.

11сентября 2001 г. в высотные здания в Нью-Йорке врезались два самолета с пассажирами. Власти США обвинили в этом исламских террористов. Под предлогом борьбы с ними при президенте Джордже Буше-младшем американцы оккупировали Афганистан и Ирак, угрожали напасть на Северную Корею, Иран и Сирию. «Сферами жизненных интересов США» были объявлены огромные регионы, прежде всего богатые запасами нефти, газа. По инициативе США в НАТО приняли новые страны востока Европы. Однако американская экспансия вызвала сопротивление во всем мире, а также способствовала ухудшению положения в экономике. В 2008 г. США стали центром глобального экономического кризиса, охватившего весь мир. Надежды на выход из него многие связывают с первым чернокожим президентом США Бараком Обамой, вступившим в должность в 2009 г.

Ведущие страны Западной Европы.

Вторая мировая война подорвала экономику всех стран Европы. На восстановление экономики ушли огромные силы. Болезненные явления в ряде стран были вызваны также потерей колоний. Так, для Великобритании итоги войны, по словам У. Черчилля, стали «триумфом и трагедией». Эта страна окончательно превратилась в «младшего партнера» США. Британская экономика долго не могла возродиться после войны, до начала 50-х гг. XX в. в стране сохранялась карточная система распределения продуктов.

Пришедшие к власти после войны лейбористы провели национализацию ряда отраслей промышленности, расширили социальные программы. Постепенно ситуация в экономике улучшилась. Ве гг. происходил интенсивный экономический рост. Однако кризисы 1и 1гг. нанесли стране сильный урон. С 70-х гг. серьезной проблемой стала вооруженная борьба противников британской власти в Северной Ирландии.

Пришедшее к власти в 1979 г. правительство консерваторов во главе с М. Тэтчер выступило в защиту «истинных ценностей британского общества». Это выразилось в приватизации, уменьшении государственного регулирования и поощрении частного предпринимательства, сокращении налогов и социальных расходов. Экономические показатели улучшились, но большинство населения оставалось недовольным своим положением. Длительное правление консерваторов в г. было завершено победой на выборах лейбористов. Однако лейбористы, хоть и с некоторыми коррективами, продолжали внутреннюю политику консерваторов. Во внешней политике они придерживались проамериканской линии, участвовали в нападениях на Афганистан, Ирак.

Во Франции после Второй мировой войны под влиянием коммунистов, резко повысивших свой авторитет в годы борьбы с фашизмом, были национализированы некоторые отрасли промышленности, конфискована собственность пособников оккупантов. Расширились социальные права и гарантии населения. В 1946 г. была принята новая конституция, установившая режим Четвертой республики. Однако внешнеполитические события (войны во Вьетнаме и Алжире) делали ситуацию в стране крайне неустойчивой.

В 1958 г. к власти пришел генерал Шарль де Голль, избранный президентом. Конституция 1958 г. ознаменовала режим Пятой республики. Первоначально де Голль, предоставив свободу большинству колоний, пытался с помощью военной силы сохранить за Францией Алжир, являвшийся родиной для миллиона французов. Но эскалация военных действий вела лишь к росту сопротивления алжирцев. В 1962 г. Алжир получил независимость.

С середины 60-х гг. XX в. внешняя политика Франции стала более независимой, государство вышло из военной организации НАТО (оставаясь в рядах блока), были улучшены отношения с СССР. Одновременно улучшилось положение в экономике. Однако противоречия в стране сохранялись, что привело к массовым выступлениям студентов и рабочих в 1968 г. Под влиянием этих выступлений в 1969 г. де Голль ушел в отставку.

В 70-е гг. XX в. положение в экономике стало менее стабильным. На выборах 1981 г. президентом был избран лидер социалистической партии Франсуа Миттеран. Был проведен ряд реформ в интересах широких слоев населения (сокращение рабочего дня, увеличение отпусков), расширены права профсоюзов, национализирован ряд отраслей промышленности. Но возникшие экономические проблемы заставили правительство пойти по пути жесткой экономии. Усилилась роль правых партий, реформы были приостановлены. В 1995 г. президентом стал голлист Жак Ширак, в 2007 г. его сменил Николя Саркози.

Серьезной проблемой для Франции явился массовый наплыв эмигрантов. Тяжелые условия существования большинства из них, нежелание интегрироваться во французское общество вызвали с 2005 г. серию погромов в городах, совершаемых молодыми выходцами из семей эмигрантов. Данные проблемы усиливают во Франции националистические настроения. Их выражает Национальный фронт во главе с Жан-Мари Лe Пеном.

После возникновения в 1949 г. Федеративной Республики Германии ее правительство возглавил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Конрад Аденауэр, который оставался у власти до 1963 г. Он проводил политику создания социально ориентированной рыночной экономики при значительной роли государственного регулирования. Развитие немецкой экономики шло быстрыми темпами («немецкое экономическое чудо»), чему способствовала помощь США. В политической жизни происходила борьба между ХДС и социал-демократами. В конце 60-х гг. XX в. к власти пришло правительство с преобладанием социал-демократов во главе с Вилли Брандтом. Были проведены преобразования в интересах широких слоев населения. Во внешней политике Брандт нормализовал отношения с СССР, Польшей, ГДР. Однако экономические кризисых гг. XX в. привели к ухудшению положения страны.

В 1982 г. к власти пришел лидер ХДС Гельмут Коль. Его правительство сократило государственное регулирование экономики, провело приватизацию. В 1990 г. произошло объединение ФРГ и ГДР.

К концу 90-х гг. в Германии возникли новые финансово-экономические проблемы. В 1998 г. на выборах победили социал-демократы во главе с Герхардом Шрёдером. Однако усиление проблем в экономике в начале XXI в. вызвало недовольство части населения проводимой политикой. На досрочных выборах 2005 г. победили христианские демократы. Сформировалось правительство во главе с лидером ХДС Ангелой Меркель. Ее позиции еще более упрочились после выборов 2009 г.

Падение авторитарных режимов в европейских странах.

В середине 70-х гг. XX в. в Европе исчезли последние авторитарные режимы. В 1974 г. в Португалии военные совершили переворот, свергнув диктаторский режим Антониу Салазара. Были проведены демократические преобразования, национализирован ряд ведущих отраслей промышленности, предоставлена независимость колониям.

В Испании после смерти диктатора Ф. Франко в 1975 г. началось восстановление демократии. Демократизацию общества поддержал король Хуан Карлос I. Со временем были достигнуты значительные успехи в экономике, вырос уровень жизни населения.

После окончания Второй мировой войны в Греции разгорелась Гражданская война (1между прокоммунистическими и прозападными силами, поддержанными Великобританией и США; она завершилась поражением коммунистов. В 1967 г. в стране произошел военный переворот и был установлен режим «черных полковников». Ограничивая демократию, «черные полковники» в то же время расширили социальную поддержку населения. Попытка Греции присоединить Кипр привела к падению в 1974 г. диктаторского режима и восстановлению в стране демократии.

Вторая мировая война имела для Японии тяжелейшие последствия: разрушение экономики, потеря колоний, оккупация. Под давлением США японский император согласился на ограничение своей власти. В 1947 г. была принята Конституция, расширявшая демократические права и закреплявшая мирный статус страны (военные расходы по Конституции не могут быть выше 1 % всех расходов бюджета). У власти в Японии почти постоянно находится правая Либерально-демократическая партия (ЛДП).

С 50-х гг. XX в. в Японии начался резкий подъем экономики, получивший название «японское экономическое чудо». Помимо благоприятной конъюнктуры оно было основано на особенностях организации производства и менталитете японцев, а также малой доли военных расходов. Трудолюбие, неприхотливость, корпоративно-общинные традиции населения позволили Японии успешно конкурировать на мировом рынке. Был взят курс на развитие наукоемких отраслей, Япония стала лидером по производству электроники. Однако на рубеже XX и XXI вв. в стране возникли значительные проблемы. Замедлились темпы экономического роста, усилилась конкуренция со стороны «новых индустриальных стран» (Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Малайзии), а также Китая. Китай представляет для Японии и военную угрозу.

3. Как и почему пали авторитарные режимы в Европе?

4. Как начиналась европейская интеграция? Чем была вызвана ее необходимость?

ЛЕКЦИЯ по курсу всеобщей истории: «Ведущие капиталистические страны» (Проф.-техническое образование)

ЛЕКЦИЯ № 41 § 87. Ведущие капиталистические страны.

Фактором обеспечения экономической и научно-технической гегемонии США явился импорт идей и специалистов из других стран. Уже накануне и в годы войны в США эмигрировали многие ученые. После войны из Германии были вывезены большое число немецких специалистов и огромная научно-техническая документация.

В 1945 г. президент Г. Трумэн заявил, что на Америку легло бремя ответственности за дальнейшее руководство миром. США выступили с концепциями « сдерживания » и « отбрасывания » коммунизма, т.е. СССР. Военные базы США покрыли весь мир.

Наступление мирного времени не остановило вмешательства государства в экономику. Несмотря на похвалы свободному рынку, развитие экономики уже не мыслилось без регулирующей роли государства. Была реализована программа строительства дорог, электростанций и других объектов. Сохранились многие социальные программы времен «нового курса». Скорректированная политика называлась « справедливый курс ».

Наряду с этим проводились меры по ограничению прав профсоюзов (закон Тафта—Хартли). По инициативе сенатора Джона Маккарти развернулись гонения на обвиняемых в «антиамериканской деятельности» ( маккартизм ). Жертвами «охоты на ведьм» стали многие люди, в том числе такие известные, как Ч. Чаплин. Продолжалось наращивание вооружений, в том числе ядерных. Завершается складывание военно-промышленного комплекса (ВПК), в котором были соединены интересы чиновников, верхушки армии и военной промышленности.

Ставший в 1961 г. президентом Джон Кеннеди провозгласил политику « новых рубежей », нацеленную на создание общества «всеобщего благоденствия» (ликвидация неравноправия, бедности, преступности, предотвращение войны). Были приняты законы, облегчавшие доступ малоимущих к образованию, медицинскому обслуживанию и прочим социальным благам.

В конце 60-х — начале 70-х гг. XX в. положение США ухудшилось. Это было связано с войной во Вьетнаме, закончившейся самым большим в истории США поражением, а также с мировым экономическим кризисом начала 70-х гг. XX в. Эти обстоятельства стали одним из факторов, которые привели к политике разрядки : при президенте Ричарде Никсоне между США и СССР были заключены первые договоры об ограничении вооружений.

В начале 80-х гг. XX в. разразился новый экономический кризис. В этих условиях президент Рональд Рейган предложил политику, названную « консервативная революция ». Были сокращены расходы на образование и медицину, пенсии, однако снижались и налоги. США взяли курс на свободу предпринимательства, сокращение роли государства в экономике. Рейган выступал за наращивание гонки вооружений, но в конце 80-х гг. по инициативе лидера СССР М. С. Горбачева начался процесс сокращения вооружений (в основном одностороннего, со стороны СССР).

Пришедшие к власти после войны лейбористы провели национализацию ряда отраслей промышленности, расширили социальные программы. Постепенно ситуация в экономике улучшилась. В 50 — 60-е гг. происходил интенсивный экономический рост. Однако кризисы 1974 — 1975 и 1980 — 1982 гг. нанесли стране сильный урон. С 70-х гг. серьезной проблемой стала вооруженная борьба противников британской власти в Северной Ирландии.

Пришедшее к власти в 1979 г. правительство консерваторов во главе с М. Тэтчер выступило в защиту «истинных ценностей британского общества». Это выразилось в приватизации, уменьшении государственного регулирования и поощрении частного предпринимательства, сокращении налогов и социальных расходов. Экономические показатели улучшились, но большинство населения оставалось недовольным своим положением. Длительное правление консерваторов в 1997 г. было завершено победой на выборах лейбористов. Однако лейбористы, хоть и с некоторыми коррективами, продолжали внутреннюю политику консерваторов. Во внешней политике они придерживались проамериканской линии, участвовали в нападениях на Афганистан, Ирак.

С середины 60-х гг. XX в. внешняя политика Франции стала более независимой, государство вышло из военной организации НАТО (оставаясь в рядах блока), были улучшены отношения с СССР. Одновременно улучшилось положение в экономике. Однако противоречия в стране сохранялись, что привело к массовым выступлениям студентов и рабочих в 1968 г. Под влиянием этих выступлений в 1969 г. де Голль ушел в отставку.

В Испании после смерти диктатора Ф. Франко в 1975 г. началось восстановление демократии. Демократизацию общества поддержал король Хуан Карлос I. Со временем были достигнуты значительные успехи в экономике, вырос уровень жизни населения.

После окончания Второй мировой войны в Греции разгорелась Гражданская война (1946 — 1949) между прокоммунистическими и прозападными силами, поддержанными Великобританией и США; она завершилась поражением коммунистов. В 1967 г. в стране произошел военный переворот и был установлен режим «черных полковников». Ограничивая демократию, «черные полковники» в то же время расширили социальную поддержку населения. Попытка Греции присоединить Кипр привела к падению в 1974 г. диктаторского режима и восстановлению в стране демократии.

В 1991 г. в результате долгих переговоров были подписаны документы о валютно-экономическом и политическом союзах. В 1995 г. ЕЭС, в которое входило уже пятнадцать государств, было преобразовано в Европейский союз (ЕС). В 1995 г. членами ЕС стали Австрия, Финляндия и Швеция. С 2002 г. в двенадцати странах ЕС была окончательно введена единая валюта — евро, что усилило экономические позиции этих стран. В 2004 г. в ЕС были приняты сразу десять новых членов (Польша, Чехия, Венгрия, Словения, Словакия, Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва). Всего в союз вошли 27 стран. Это, с одной стороны, усилило позиции ЕС, но с другой — способствовало обострению внутренних противоречий в нем. Началось создание наднациональных органов власти. Была разработана конституция ЕС, однако при ее принятии возникли многочисленные трудности. Серьезные испытания для стран ЕС были связаны с начавшимся в 2008 г. кризисом, вызвавшим существенное падение производства, рост безработицы, сокращение социальных программ.

С 50-х гг. XX в. в Японии начался резкий подъем экономики, получивший название «японское экономическое чудо». Помимо благоприятной конъюнктуры оно было основано на особенностях организации производства и менталитете японцев, а также малой доли военных расходов. Трудолюбие, неприхотливость, корпоративно-общинные традиции населения позволили Японии успешно конкурировать на мировом рынке. Был взят курс на развитие наукоемких отраслей, Япония стала лидером по производству электроники. Однако на рубеже XX и XXI вв. в стране возникли значительные проблемы. Замедлились темпы экономического роста, усилилась конкуренция со стороны «новых индустриальных стран» (Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Малайзии), а также Китая. Китай представляет для Японии и военную угрозу.