Праздники до революции в россии

«Веселится и ликует весь народ». О государственных праздниках Российской империи

Начать беседу о государственных праздниках Российской империи следует с того, что такого понятия в стране… вовсе не существовало! Нет, праздничные дни, носившие тогда название «неприсутственных», в календаре имелись, причем было их с лихвой. Однако все они делились на две четкие категории: «царские дни» и дни религиозных торжеств. Если вспомнить, что православие имело в России статус государственной религии, а представители царствующего дома Романовых правили ею в качестве абсолютных монархов, то именно эти даты и стоит считать государственными праздниками империи.

«За веру, царя и Отечество!»

Рассмотрим праздничный календарь, взяв за основу наиболее близкие к нам последние годы существования империи, подробнее. Начнем с дней «царских», коих в нем имелось десять. Четыре дня рождения – императора Николая Александровича и двух императриц, его супруги Александры Федоровны и его матери, Марии Федоровны, а также наследника престола — цесаревича Алексея Николаевича. Соответственно, такое же количество именин, или, в тогдашних терминах, «тезоименитств», тех же самых сиятельных персон. Также отдельно праздновалась годовщина восшествия на престол государя и дата священного коронования их императорских величеств: Николая и его супруги.

Церковных праздников было, конечно же, намного больше. Все они делились на двунадесятые и великие. Среди первых были как непереходящие (то есть отмечавшиеся годами и веками в одну и туже календарную дату), так и переходящие, которые были привязаны к определенному количеству дней, миновавших после одного из главных церковных праздников, как правило, Пасхи. Перечислять здесь весьма богатый на памятные даты православный календарь вряд ли стоит: места не хватит, и ни к чему. Остановимся на том, что в среднем получалось 12-13 двунадесятых и 6-7 великих. Иногда два праздника попадали на один день и вообще в календарях разных лет встречались «вариации».

В общем и целом количество «неприсутственных дней» в Российской империи превышало сорок в году. Ведь некоторые праздники отмечались по два-три дня. «Веселится и ликует весь народ», как поётся в дошедшей до нас песне. На Пасху же «каникулы» длились и всю декаду. Кстати, привычное нам 1 января, день Нового года, нерабочим было исключительно в силу того, что на него выпадали опять-таки даты, отмеченные в церковном календаре. Все эти выходные были закреплены на государственном уровне специальным законом, который 2 июня 1897 года подписал император Николай II. В соответствии с этим же документом принуждать праздновать по православному календарю лиц «иных вероисповеданий» не допускалось, зато предписывалось и дозволялось вносить в их рабочих график праздничные дни «сообразно законам их веры».

Прежде чем кто-то начнет охать, ахать и завидовать нашим предкам, имевшим такой роскошный трудовой график, позволю себе кое о чем напомнить. Прежде всего все субботы в Российской империи были рабочими. Это раз. Обязательный выходной в воскресенье, кстати говоря, был установлен тем же императорским законом, о котором было упомянуто выше. Ни о каких ежегодных оплачиваемых отпусках не шла речь примерно для 90% населения страны. Исключением были госслужащие (как военные, так и статские), а также работники казенных (государственных) промышленных предприятий. Им отпуск предоставлялся по специальному прошению.

02 ноября 2017 История праздничных дней в России

Автор: Андрей Туторский, кандидат исторических наук

Дореволюционные праздники

Юридически закрепленные праздничные дни появились в России с 1897 г. В этом году был принят закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности», согласно которому для рабочих устанавливались 10 праздничных выходных дней в году. Все они были связаны с наиболее значимыми православными праздниками: Пасхой, Рождеством, Вознесением и рядом других. Таким образом была заложена основа российских государственных праздников в нашем современном понимании.

Нельзя сказать, что праздников до 1897 г. не существовало вовсе. Конечно же, они были, но имели в первую очередь религиозный характер. Кроме того, аналогами современных праздников в честь памятных исторических дат служили дни высочайшего тезоименитства.

Годы военного коммунизма и нэпа (1917–1929)

После революции 1917 г. в Советской России праздничный календарь находился под влиянием нескольких зачастую противоречащих друг другу тенденций.

С одной стороны, народное сознание было неразрывно связано с тысячелетней православной традицией. Например, большая часть договоров и в деревне, и на заводах заключались от Покрова до Пасхи. Отменить эти праздники означало бы нарушить саму систему годового планирования большей части населения России. Власть, понимая эту особенность русской культуры, шла на компромиссы. Именно поэтому в 1918 г. выходными днями стали в основном именно «народные» церковные праздники: Пасха, Рождество, Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы. Впрочем, к выходным дням добавились два новых праздника: 1 мая – День Интернационала и 27 февраля – День низвержения самодержавия.

Была и другая тенденция. Новые даты и общественные ритуалы должны были демонстрировать силу и жизнеспособность новой власти. Так, 9 января 1918 г. (в тринадцатую годовщину Кровавого воскресенья) в Москве была организована демонстрация под лозунгом «Вся власть Советам». Вот как описывает ее очевидец, москвич Н. П. Окунев: «Она “рисуется” казенной, т.е. парадом солдат и красногвардейцев, всякие другие сборища (“штатские”) будут разгоняться всеми силами, т.е. пушками, пулеметами, ружьями. Вот сейчас, в 1 час дня, я сижу в конторе на Малой Лубянке и слышу уже такую стрельбу». Судя по всему, непонятные «штатские» – это сторонники разогнанного за четыре дня до этого Учредительного собрания, которые также считали 9 января символическим днем. Однако новая власть жестко начала утверждать свои исключительные права на исторические даты.

В годы нэпа население страны как бы существовало в нескольких измерениях. Деревня была предоставлена в значительной степени самой себе. Вплоть до 1927 г. она лишь в незначительной степени ориентировалась на утверждавшуюся в стране коммунистическую культуру. Оппозиционные (или, по терминологии того времени, контрреволюционные) силы имели определенную свободу и открыто игнорировали советскую культуру. Это состояние изменилось только после свертывания нэпа.

От Сталина к Хрущеву: формирование новых праздников

Как самостоятельный феномен советские праздники сложились в 1930-е гг. Примерно в это время произошло формирование новой концепции развития советского общества, произошел отказ от идеи мировой революции, утвердилась ориентация на индустриализацию собственной страны, были обозначены новые ценностные ориентиры.

Тридцатого июля 1928 г. СНК РСФСР установил новые общероссийские праздники: Новый год – 1 января, День 9 января 1905 г. – 22 января, День низвержения самодержавия – 12 марта, День Парижской коммуны – 18 марта, День Интернационала – 1–2 мая, годовщина Октябрьской революции – 7–8 ноября. Этот список быстро и значительно изменился. Например, 22 января (или 9 января по старому стилю) совпадал с днем памяти В. И. Ленина (Ульянова), который умер 21 января. Было принято решение об объединении двух праздников в один – День памяти 9 января 1905 г. и День памяти В. И. Ленина (Ульянова). В середине 1930-х гг. День Интернационала был переименован в День международной солидарности трудящихся.

Проиллюстрировать, как происходил процесс создания новых советских праздников, можно на примере дня Октябрьской революции.

7 ноября

Седьмое ноября был главным официальным советским праздником. Его непременными атрибутами были длительная демонстрация трудящихся и продолжительные речи советских официальных лиц. Как это ни удивительно, демонстрация как центральное событие праздника восходит к двум очень не похожим друг на друга явлениям.

Во-первых, это крестьянские гуляния. Собственно, слово «выходной» происходит от слова «выходить» на улицу. Если большая часть сельскохозяйственных работ проводилась отдельно каждым домохозяйством, а выезд на телеге или с сохой осуществлялся через заднюю часть участка, то в праздники люди в лучших нарядах выходили именно на улицу. На улице могли устраиваться гуляния с гармонью и пением частушек или, в более отдаленных и «традиционных» районах, хороводы с пением «длинных песен». Именно эту традицию «выхода» крестьяне принесли на городские предприятия. Например, рабочие (а по сути дела, те же крестьяне) Трехгорной мануфактуры гуляли с гармонью и частушками в роще около Горбатого моста. Именно на таких «гуляниях» активно работали социалисты-пропагандисты. И именно на таких гуляниях нередко помимо гармониста в группе гуляющих можно было заметить человека с красным флагом.

Во-вторых, демонстрация, несомненно, восходит к акциям социалистической оппозиции времен Александра III и Николая II. Именно на них возникла «традиция» произнесения речей на политические темы. Они демонстрировали силу социалистического движения. Из двух этих тенденций и родилось явление ноябрьской демонстрации.

Интересно отметить двойственное отношение участников к этому празднику. С одной стороны, это некая отчужденность от происходящего. Многие участники рассказывали о том, что в этот день они могли «встретиться с друзьями». Нужно было «пройти с транспарантами», а потом «идти отдыхать и общаться». Очень часто участники подчеркивали, что не обращали внимания на то, что говорилось с трибуны, гораздо важнее было вовремя крикнуть «ура!». С другой стороны, часто те же самые участники оценивали этот праздник как главный праздник Советского Союза, который демонстрировал особый путь Советского государства, напоминал о событиях Октябрьской революции. Еще один очень важный момент заключался в том, что такое отношение сформировалось к празднику в 1970-е гг. и позже, когда он стал «неизбежным».

Праздничная жизнь от Брежнева к Горбачеву: создание народной обрядности

После семи лет правления Никиты Хрущева, которые иногда называются малой коллективизацией и вторым наступлением на церковь, государство обратилось к реформам праздников в деревнях и отдаленных местностях России. Если общегосударственные праздничные практики уже сформировались и вошли в повседневный обиход граждан, то во многих деревнях местные жители сохраняли обычаи, имевшие мало общего с социалистической современностью.

Очень ярким примером новой народной «советской» обрядности стал праздник Сабантуй (Сабан туй – праздник плуга). Именно этот татарский народный праздник был выбран в качестве объекта для формирования новой обрядности, так как он не имел прямого отношения к исламу. Праздник плуга предполагал, что единство участников предопределяется необходимостью общего труда на земле, что вполне соответствовало идеологии Советского государства. В середине 1970-х гг. в различных подразделениях Министерства культуры СССР был разработан ряд сценарно-методологических рекомендаций к проведению обрядов, учитывающих национальную специфику каждого народа. Так, в сценарий Сабантуя включались выступления национальных коллективов, обращение главы колхоза (иногда района или города), конкурс национального костюма. Все эти элементы свидетельствуют о новом, «урбанистичском» характере праздника. Сохранялись и традиционные элементы: борьба на поясах – кёреш, угощение татарскими национальными блюдами.

Очень часто параллельно с созданием новой обрядности празднику придавался и новый смысл. Так, Сабантуй стал одновременно и праздником в честь завершения нелегких летних работ в поле, но одновременно и праздником в честь образования Татарской АССР. А поскольку в ряду других советских «народных праздников» это был самый распространенный праздник с татарской этнической спецификой, то он превратился в негласный день татарской культуры, в особенности в регионах смешанного проживания. Аналогичные праздники вводились и в русской деревне. Например, на смену Масленице пришли «Проводы русской зимы», а на смену Оспожинкам – празднику в честь окончания сбора урожая – «День Земли-именинницы». Интересно отметить, что словосочетание «земля-именинница» в традиционной деревне относилось к Дню Святого Духа (51-й день после Пасхи). А официально суть этого советского праздника часто обозначалась как празднование дня составления акта о передаче земли в пользование колхозу.

День Победы

Важным праздником, который появился в СССР в 1945 г., стал День Победы. С 1947 г. он перестал быть выходным, однако ветераны в этот день обычно собирались без лишней помпы и вспоминали своих однополчан. Очень часто на столе появлялись атрибуты армейского сухпайка: картошка «в мундире», крупная соль, ломаный ржаной «обойный» хлеб и спирт. Такое «поминовение» противопоставлялось обыкновенному застолью с его изобилием и более современными товарами.

В 1965 г. на Красной площади был организован второй с 1945 г. парад победителей. С этого года 9 мая вновь стал выходным днем. А одной из важных церемоний этого праздника стало возложение венков к Могиле Неизвестного солдата, которая была открыта в 1967 г. в Александровском саду. День Победы сразу стал одним из наиболее любимых праздников советских людей и продолжает сохранять свою важность для жителей современной России. Регулярным явлением стал вечерний праздничный салют.

К 30-й годовщине праздника был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Слова одной из них – «День Победы» – были сочинены В. Харитоновым, а музыка написана Д. Тухмановым. Конкурс песня не выиграла и даже вызвала волну критики как слишком легкомысленная песня о таком важном дне. На исполнение песни в прямом эфире был наложен запрет. Однако в ноябре 1975 г. на праздничном концерте, посвященном Дню милиции (10 ноября), ее исполнил Лев Лещенко. С этого дня именно эта песня и этот голос являются символами праздника 9 Мая, а слова «это радость со слезами на глазах» – ключом к понимаю праздника для тех, кто не пережил страшную трагедию войны.

Так к началу 1980-х гг. сложилась система советских праздников, среди которых наиболее важными были годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, День Победы и Новый год. Но уже в конце того же десятилетия советская политическая система начала трансформироваться, и праздники вновь вступили в полосу изменений.

Некоторые особенности современных общественных праздников в России

С 1990-х гг. праздничные дни стали играть важную экономическую функцию для правительства Российской Федерации. Скрупулезное перенесение праздничных дней на рабочие дни в том случае, если они выпадали на выходные, позволяло сохранять значительные суммы на выплатах рабочим. Таким образом в стране появилось такое явление, как «новогодние» и «майские» каникулы. В настоящее время существуют специальные туры на «майские праздники», а значительная часть населения страны использует их как санкционированную государством возможность заняться дачными участками. В начале 2000-х гг. «майские праздники» уступили место «рождественским каникулам», которые объединяют дни от Нового года до Рождества.

Второй тенденцией праздничной жизни в РФ является возвращение христианских праздников в публичную сферу. Стали широко отмечаться Пасха и Рождество. Возвращение, впрочем, прошло не без некоторых проблем. Несоответствие юлианского церковного календаря светскому григорианскому приводит к тому, что важный для подавляющего большинства жителей страны Новый год приходится на дни Рождественского поста.

Коснулись изменения и сути праздников. После распада Советского Союза в 1996 г. День Октябрьской революции был переименован в День согласия и примирения – как говорилось в соответствующем указе, «для смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества». С 2005 г. праздник переносится на 4 ноября и получает название «День народного единства». Праздник, установленный в память о взятии Китай-города ополчением Минина и Пожарского в 1612 г., первоначально был призван объединить российское общество политически, но сейчас в нем также прослеживаются идеи культурного, а отчасти и «этнического» объединения жителей России.

Таким образом, современная система праздников России представляет сплав праздников религиозных, пришедших из XIX в., и светских, созданных Советским государством.

Материалы по теме:

Был ли СССР обречен на распад?

Исчезновение СССР вызвало тектонические сдвиги в мировой политике, последствия которых не преодолены и поныне. Результаты начатой в 1985 г. перестройки оказались далеки от ожидаемых.

Праздничный календарь Российской империи на рубеже 19-20 веков

Господни, царские, государственные, военные, гражданские, городские, сельские, семейные,— праздники в XIX веке были разнообразны и многочисленны. Согласно словарю В. И. Даля, праздник — день, посвященный отдыху, не деловой,

«не работный», противоположный будням. Однако на деле эта грань была условной, «подвижной», зависящей от сочетания традиций, «высочайших» повелений, местных обычаев и социального положения участников.К ежегодно повторяющимся, цикличным праздникам добавлялись особенные торжества, свидетелями которых доводилось стать лишь раз в жизни. Общая численность праздничных дней в календаре Российской империи была высокой, а к началу XX века увеличилась еще больше.

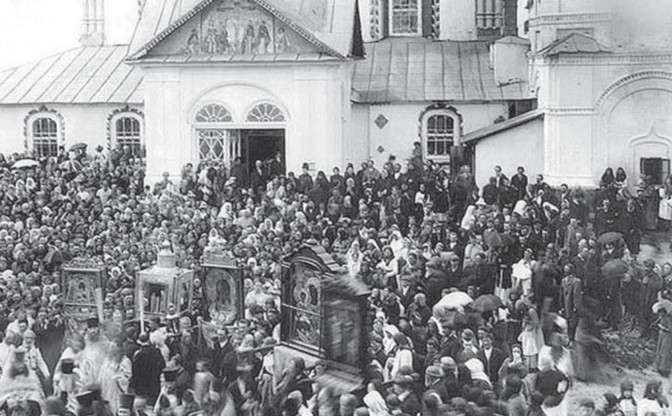

«Царские» дни и рабочие будни

Все дни в календаре делились на присутственные (когда работали «присутствия», то есть казенные учреждения) и неприсутственные (воскресные и праздничные). Основу праздничного календаря составляли так называемые «царские» дни, то есть праздники, непосредственно связанные с именем самодержца. На рубеже XIX-XX веков их насчитывалось десять: день рождения и тезоименитства императора Николая II, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, императрицы Александры Федоровны и наследника престола, а также ежегодно отмечаемые дни восшествия на престол и коронации. В такие дни городские улицы украшались флагами и вензелями с коронами, в церквях шли благодарственные богослужения, раздавался звон колоколов, пушечная пальба; городская управа устраивала праздничные мероприятия; вечером — загоралась иллюминация. Еще более многочисленной была группа церковных праздников. Для православных жителей Российской империи (а таковых было порядка 70%) именно они служили разделительными вехами повседневной жизни. Самыми большими празднованиями славилась Пасхальная неделя. Ежегодный цикл составляли двунадесятые праздники — Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Богоявление, Сретение и другие. Кроме того, в каждой местности имелись свои, особо почитаемые святые и дни их поминовений. Церковь служила важным связующим звеном для жителей Российской империи, а церковные службы, завершавшиеся возглашением многолетия царствующему дому,— должны были олицетворять духовную связь правителя и его народа. Крестные ходы представляли собой как самостоятельные празднования, так и часть масштабных имперских торжеств.

К ежегодным праздничным мероприятиям относились также регулярно проводившиеся парады. Как правило, они устраивались в воскресные или праздничные дни. Излюбленным зрелищем для жителей Петербурга был красочный майский парад на Марсовом поле. «А полюбоваться было чем! — утверждали современники.— Чтобы это понять, надо знать, какая красивая ярко цветистая форма была у гвардии, особенно у конной гвардии. Все виды конной гвардии имели свою отличительную форму: кирасиры, гусары, уланы, драгуны, казачьи части и многие другие. Так и хочется описать эти формы! Но даже при самом удачном описании невозможно создать хоть сколько-нибудь правильного представления о их красоте, разнообразии, яркости. В каждой кавалерийской части лошади имели свою масть. Это еще более увеличивало эффект при прохождении части. Но, пожалуй, самая красивая форма была у кавалергардов. У них были белые суконные мундиры, обшитые золотым кантом, с блестящими пуговицами, белые суконные брюки. Поверх мундира были одеты латы. На голове — каска с двуглавым орлом. И латы, и каска, и пуговицы были начищены до предельного блеска и, если погода была солнечная, горели на солнце. Вооружены они были палашами. При прохождении на параде они держали палаши наголо». Парады и смотры устраивались не только в столице. Они по праву считались одним из важнейших элементов общеимперских торжеств.

Единственным гражданским праздником в начале XX века был Новый год, на празднование которого, согласно календарю, отводился один день — 1 января (здесь и далее даты приводятся по старому стилю). В канун Нового года в храмах совершались богослужения по чину новолетия, города расцвечивались флагами. Традиция новогоднего поздравления введенная еще Петром I неизменно оживляла городские улицы. Мелкие чиновники спешили поздравить свое начальство, приказчики — хозяев-купцов, родственники — родственников, друзья — друзей и так далее. Принять всех или нанести всем полноценные визиты не представлялось возможным, поэтому ограничивались тем, что оставляли у швейцаров визитные карточки или записывались в книги визитов. Только очень обеспеченные столичные жители могли позволить себе отметить праздник в ресторане, распивая французское шампанское «Fin de Siecle» («Конец века») или «Nouveau Siecle» («Новый век»). Все остальные «кисло соображали», что «ничего, кроме календарной, то есть чисто условной перемены, не произошло и под луной все осталось по-прежнему». Для мастеровых, торговцев и других категорий работников Новый год и «царские» дни зачастую лишь по календарю значились праздниками, на деле мало чем отличаясь от трудовых будней. На этот случай имелась даже своя присказка: «Мужик-проказник работает и в праздник». Но так было не всегда и не везде.

Уникальные торжества

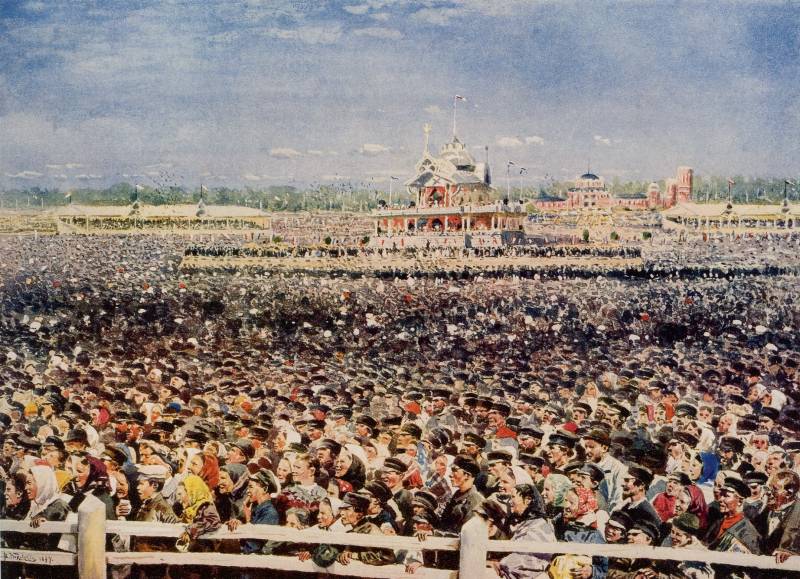

В России рубежа XIX-XX веков широко отмечались общеимперские торжества. Первым, самым главным и масштабным празднованием каждого нового царствования становилась коронация. Коронационные празднества императора Николая II растянулись на три недели — с 6 по 26 мая 1896 года. 14 мая — день Священного Коронования в Успенском соборе Московского Кремля — объявлялся неприсутственным. В кафедральных соборах, городских и сельских церквях были отслужены литургии. После оповещения посредством телеграмм о совершении таинства миропомазания по всей империи были совершены благодарственные молебствия с последующими церковными парадами. На городских улицах, украшенных имперской символикой и флагами, проходили народные гуляния, вечером на центральных площадях устраивалась иллюминация. Основное внимание было приковано к Москве, где собрались представители всех сословий, чтобы поздравить императора. Все этапы торжеств, начиная с ослепительной церемонии въезда нового правителя со свитой в Первопрестольную, подробнейшим образом освещались периодической печатью. На память о праздновании были выпушены многочисленные подарочные издания, брошюры, сделаны фотографии, и — впервые в российской истории — была проведена съемка «царской» кинохроники. В последующие годы кадры коронационной процессии демонстрировались во всех кинотеатрах империи. Однако ни фотографии, ни киносъемка не могли в полной мере передать великолепия момента. «Можно пожалеть, что фотография не дошла еще до такого усовершенствования, чтобы снимать с сохранением красок,— отмечал в «Письмах о коронации» известный театральный деятель В.И. Немирович-Данченко,— Тогда вы могли бы хоть на десятую долю понять представлявшуюся всем нам картину. Колоссальная площадь, залитая со всех сторон народом, машущим шапками, шляпами и платками, залитая чернеющей и пестрой, многоголовой толпой, расцвеченная щитами и флагами, освещенная ярким солнцем, и по всей середине ее поразительная по блеску, богатству и красоте процессия, среди которой их Императорские Высочества со всей Царской Фамилией и с множеством прибывших в Москву принцев, Высочайших Особ и высокопоставленных лиц иностранных держав». Впрочем, с задачей «сохранения цвета» прекрасно справлялись художники, присутствовавшие на коронационных торжествах и подготовившие разнообразные эскизы для «Коронационного сборника».

В продолжение царствования Николая II организовывались и другие знаковые торжества, такие, как церемонии открытия имперских памятников, встречи глав дружественных государств, юбилеи городов, учреждений, военных баталий. Но сопоставимым по размаху с коронацией было, пожалуй, только одно торжество – празднование 300-летия Дома Романовых. Юбилейные празднования в принципе стали отличительной чертой позднеимперской эпохи. После революционной волны 1905-1907 годов их организовывали с целью сплочения нации и усиления патриотических настроений. Полтавские торжества в 1909 году, Рижские — в 1910-м, Киевские — в 1911-м, Бородинские и Московские — в 1912 году. Апогеем «юбилейного цикла» стал династический праздник, под знаком которого прошел весь 1913 год. В прессе постоянно мелькали слова и словосочетания «Романовский», «к юбилейным торжествам», «в честь 300-летия Дома Романовых» и так далее; издавалась специальная литература, в популярной форме излагавшая историю династии и главные заслуги ее представителей; для солдат, рабочих и учащихся читались просветительские лекции; снимались фильмы «Воцарение дома Романовых» и «300-летие царствующего дома Романовых. 1613-1913 годы». Единым неприсутственным днем во всей империи было объявлено 21 февраля — день избрания на царство Михаила Федоровича, первого представителя династии Романовых. Официальные празднования начались в феврале в Петербурге, а затем продолжились весной во Владимире, Суздале, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском и Москве. По пути высочайшего следования вокзалы, пристани, улицы и дома декорировались флагами, драпировками, вензелями, арками с зеленью, надписями «Добро пожаловать!» и «Боже, Царя храни!». При этом «везде со стороны народа было одинаковое восторженное стремление увидеть Царя и Его приветствовать, везде приходили тысячи народа за 40 и 50 верст с женами и детьми». Во время высочайших посещений государем императором той или иной местности там устанавливались собственные праздничные дни.

По воспоминаниям современников, торжества в провинции прошли более радостно и воодушевленно, чем в «казенных» Петербурге и Москве, давно привыкших к разного рода праздничным мероприятиям. На это мог повлиять и еще один важный аспект. Во время коронации 1896 года в Москве традиционный народный праздник завершился трагедией: в погоне за царскими подарками погибло и получило разного рода увечья более двух тысяч человек. С тех пор при подготовке празднований вопросу устройства народных гуляний уделялось особое внимание, а действовавший до этого принцип централизации торжества в целях безопасности был переориентирован на децентрализацию — «растягивание» общего празднества во времени и пространстве.

Для чего нужен календарь?

На рубеже XIX-XX веков вопрос унификации праздников в Российской империи оставался открытым. Если обратиться к печатным изданиям того времени («Придворный календарь», «Адрес-календарь», «Календарь-справочник» и прочие), то красным цветом было отмечено от 35 до 40 праздничных дней (расхождения были связаны с наличием переходящих церковных праздников, разным подсчетом праздничных дней (например, в одних календарях Пасха обозначалась одним днем, в других — Пасхальной неделей, возможным совпадением праздничных дней с воскресеньями, в таком случае перенос не предусматривался). Прибавив к ним 52 воскресенья, получаем около 90 неприсутственных дней в году (25%). Однако «на местах» общая картина выглядела по-другому. По подсчетам этнографа И. И. Шангиной, в русском быту праздничных дней было довольно много — до 140-150 в году (38-41%). Согласно данным историка Б. Н. Миронова, по всей империи могло насчитываться до 258 нерабочих дней (71%), включая, помимо официальных воскресных и праздничных дней, разнообразные местные, религиозные, сезонные, бытовые и семейные праздники. Такой разброс можно объяснить «размытостью» самого понятия «праздники-будни», сезонным характером работ в сельской местности (в том числе зависимостью от погоды, из-за чего сохранялись различные вариации языческих праздников) и национальными особенностями регионов.

Исследовавшая городскую культуру отдыха С. Ю. Малышева пришла к выводу, что подобный опыт унификации не увенчался успехом. Имперская идеология «одна империя, один народ» подразумевала сближение временных алгоритмов жизни горожан, формирование единого современного календаря. «Эту идею и тенденцию в какой-то мере воплощал официальный досугово-праздничный календарь, чьи даты и праздники демонстрировали тесную связь с православной церковью и самодержавием, династией Романовых. Однако этот официальный, государственный досуговый календарь так и не был распространен не только на всех жителей империи, но даже на все категории городского населения». Более того, после манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего «незыблемые основы гражданской свободы», революционные силы все активнее стали продвигать «альтернативные» праздники и памятные даты, такие, как 9 января (память о «Кровавом воскресенье») или Первомай (праздник солидарности трудящихся). Эти праздники становились «протестными», «смущали умы», подрывали авторитет монархии. В то же время сочувствие им со стороны простых обывателей служило маркером возраставшего общественного недовольства. Революционеры отказывались от праздно-досугового («буржуазного») времяпрепровождения, постепенно превращая городской праздник в действенный инструмент идеологической борьбы.

В столь непростой ситуации усилия правительства были направлены на то, чтобы максимально раскрыть объединяющий потенциал имперских торжеств. «Сценарии» для их проведения на разных уровнях (общегосударственном, городском, местном) составлялись, исходя из вполне конкретных задач. Вместе с тем, универсальность таких торжеств была довольно условной. Обширность империи, влияние местных факторов, невозможность даже в отдельно взятом городе собрать всех желающих в одном месте, необходимость соблюдать охранительные меры и обеспечивать санитарные нормы, рассредоточивать и развлекать публику (к чему, в частности, привлекались многочисленные «попечительства о народной трезвости»),— все это не способствовало целостности торжества.

Данная задача в конце концов решалась благодаря монархической прессе и специальным изданиям, печатавшим на своих страницах подробные описания официальных торжественных мероприятий и транслировавшим необходимый общеимперский образ. В результате происходило символическое объединение столичных и провинциальных празднеств в единое торжественное действо, про которое можно было сказать: «В священном торжестве мысленно участвует весь многомиллионный русский народ» или «Великое торжество совершается в сей день на Руси. Страна русская от Белого моря до Черного, от Амура до Днепра, как один человек, празднуя, чтит сей день, радуясь о Царе своем». Такое торжество, по замыслу организаторов, служило наглядным воплощением территориального, национального и духовного единства державы. Праздничная мозаика Российской империи рубежа XIX-XX веков являлась прямым отражением ее географической, социальной, этнической, конфессиональной и культурной специфики. Дальнейшие попытки по разработке универсальных торжеств и созданию единого календаря предпринимались уже в советской России.

Источник: журнал «Знание – сила» № 12 2020

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»