кристаллоиды это какие растворы

Кристаллоиды это какие растворы

Гемодинамический эффект инфузионной терапии зависит от выбора плазмозаменителя, сосудистого тонуса и функционального состояния сердца. Сравнение гемодинамических эффектов кристаллоидов и коллоидов проводилось в целом ряде исследований. В исследовании Shoemaker проведено сопоставление эффекта инфузии 500 мл цельной крови, 500 мл 5 %-ного альбумина, 500 мл декстрана-70, 500 мл 10 %-ного декстрана-40 и 1000 мл раствора Рингера-лактата у пациентов, находящихся в критическом состоянии. Все растворы вводились в течение часа. Цельная кровь и коллоиды значительно увеличивали ОЦК, СВ, ударный индекс, индекс ударной работы левого желудочка, ЦВД и давление заклинивания в легочной артерии. Однако, несмотря на то, что объем введенного кристаллоидного раствора был в 2 раза больше, достоверных изменений вышеперечисленных параметров получено не было.

Таким образом, при возникновении артериальной гипотензии, обусловленной выраженной гиповолемией, для более быстрой стабилизации гемодинамики большинство авторов отдает предпочтение не кристаллоидным, а коллоидным растворам.

По нашему мнению, необходим индивидуальный подход к назначению кристаллоидных и коллоидных растворов с учетом степени дефицита ОЦК, причины, его вызвавшей, общего состояния пациента и сопутствующих заболеваний и осложнений.

Необходимо учитывать следующие основные особенности кристаллоидных растворов:

• кристаллоиды не имеют коллоидно-осмотического давления, что приводит к переходу жидкости во внеклеточное пространство;

• быстрое выведение почками;

• ограниченный волемический эффект и его продолжительность;

• сложность восполнения гиповолемии, превышающей 30 %;

• риск переполнения интерстициального пространства с развитием отека легких и гипоксии, а также периферических отеков и отека внутренних органов;

• у пациентов с заболеваниями сердца и почек объем вводимых кристаллоидных растворов должен быть ограничен.

Таким образом, основными показаниями к введению кристаллоидных растворов являются:

• восполнение объема внеклеточной жидкости;

• поддержание объема внеклеточной жидкости во время операции и в послеоперационном периоде;

• лечение умеренной гиповолемии (препараты для первичного восполнения ОЦК).

Показания к введению коллоидных растворов:

• лечение выраженной гиповолемии и шока (первичное восполнение ОЦК при кровотечении, травме и сепсисе);

• использование кровесберегающих технологий — намеренная нормоволемическая гемодилюция или компонентное кровевосполнение;

• профилактика относительной гиповолемии во время спи-нальной и эпидуральной анестезии;

• первичное заполнение аппарата ИК. Коллоидным плазмозаменителям отдается предпочтение в случае развития гиповолемического шока.

Объемы переливаемых коллоидных плазмозаменителей необходимо расчитывать, основываясь на значениях шокового индекса в соответствии с классификацией степени кровопотери. В случаях, когда уровень водного баланса организма невозможно оценить, следует стремиться к восполнению ОЦК, избегая при этом накопления коллоидных растворов в интерстициальном пространстве. Они должны приводить к стабилизации состояния пациента в течение нескольких часов, но не иметь большой продолжительности действия, чтобы не усложнять проведения лечебного процесса в условиях стационара. Коллоидные плазмозаменители не должны влиять на свертывающую систему крови, определение группы крови и crossmatch-реакции. При введении коллоидных плазмозаменителей необходимо учитывать количество содержащихся в них электролитов. При проведении сбалансированного восполнения дефицита ОЦК коллоидные растворы вводят в сочетании с кристаллоидными во избежание обезвоживания интерстнциального пространства организма.

Кристаллоиды это какие растворы

Выбор первичных средств замещения плазмы ограничен. Кровь и препараты крови имеются в ограниченном количестве. Все большее беспокойство вызывает опасность инфекционных и иммунологических заболеваний, продолжают увеличиваться затраты, связанные с получением, хранением, перекрестными пробами, обработкой и распространением крови и препаратов крови.

Заменители крови и плазмы являются экономически эффективной альтернативой препаратам крови.

Рекомендации по применению альбумина и небелковых коллоидных и кристаллоидных растворов приведены в таблице ниже.

Кристаллоиды

Растворы электролитов, содержащие натрий (такие кристаллоиды, как изотонический раствор и лактатный раствор Рингера), не обладают онкотическим давлением и поэтому относительно неэффективны с точки зрения увеличения объема крови.

Пониженное осмотическое давление благоприятствует движению жидкости в интерстициальное пространство, способствуя развитию интерстициального отека легких. После интраваскулярной инфузии эти препараты распределяются по всей внеклеточной жидкой среде.

Только около 25 % введенного объема остается внутри сосудов. Если их вводят отдельно для поддержания объема крови, они вызывают серьезную гипоальбуминемию. Для эффективного увеличения объема плазмы требуются большие объемы препаратов. Исследования, которые проводили Shoemaker и соавт., показали, что коллоидная терапия может улучшить сердечную деятельность и транспорт кислорода.

Shoemaker и соавт. полагают, что главным становится конечная цель, а не тип применяемой жидкости. Основная проблема заключается в том, как увеличить транспорт кислорода на клеточном уровне у тяжелобольного.

Цель — увеличить сердечный индекс на 50 % больше нормы (> 4,5 л/мин/м 2 ), поглощение кислорода на 30 % выше нормы (> 170 мл/мин/м 2 ), подачу кислорода выше нормы (>600 мл О2/мин/м 2 ) и увеличить объем крови на 500 мл относительно нормы (3,2 л/м 2 для мужчин и 2,8 л/м 2 для женщин). Wagner и D’Amelio представили обстоятельный обзор по этим темам.

Коллоиды

Применение синтетических коллоидов ограничено главным образом внутрисосудистым пространством, поскольку они содержат коллоидные осмотические частицы, которые из-за своих размеров в значительной степени удерживаются нормальными капиллярными эндотелиальными клетками в базальной мембране.

Вследствие осмотического давления, оказываемого молекулами через капиллярный эндотелий, раствор находится во внутрисосудистом пространстве. Эти коллоидные макромолекулы пребывают во взвешенном состоянии в электролитном растворе, концентрация натрия в котором близка к концентрации натрия в плазме.

Три основные группы синтетических коллоидов — декстраны, желатины и гидроксиэтиловый крахмал. Для медиков-токсикологов основные проблемы, возникающие вследствие применения плазмозаменителей, разделяются на 4 главные категории: анафилактоидные реакции, отек легких, почечная недостаточность и проблемы со свертываемостью крови.

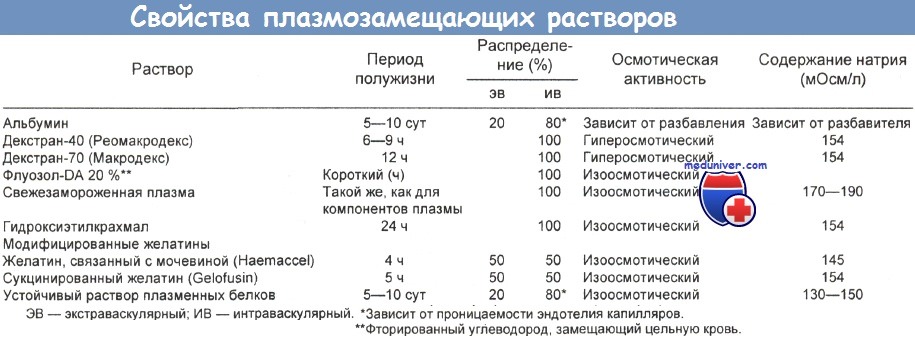

Физиологические и химические свойства некоторых коллоидов приведены в таблице ниже.

Рекомендации Ассоциации университетских клиник по применению альбумина, небелковых коллоидов и кристаллоидных растворов

При начальной реанимации в первую очередь следует применять кристаллоиды. В отсутствие препаратов крови коллоиды могут быть применены в совокупности с кристаллоидами.

С точки зрения экономической эффективности*, небелковые коллоиды предпочтительнее альбумина, за исключением следующих случаев:

• если необходимо ограничить натрий, рекомендуется использовать 25 % альбумин, разбавленный до 5 % пятипроцентным раствором декстрозы;

• если небелковые коллоиды противопоказаны, рекомендуется использовать 5 % раствор альбумина**

В тех случаях, когда способность переноса кислорода подавлена и/или необходимо восполнить факторы свертывания крови или тромбоциты, кристаллоидные и коллоидные растворы нельзя рассматривать как заменители крови или компоненты крови.

Пациенты с симптомами шока в процессе гемодиализа также учтены в этом пункте рекомендаций и должны получать кристаллоидные растворы как наиболее предпочтительную реанимационную среду.

Эффективность коллоидных растворов при лечении сепсиса не установлена при проведении клинических испытаний; однако при капиллярном истечении с легочным или периферическим отеком или после того, как введение по меньшей мере 2 л кристаллоидного раствора оказалось безуспешным, можно применить небелковый коллоид.

Если небелковые коллоиды противопоказаны, можно использовать альбумин

В зависимости от функционирования оставшейся части печени и гемодинамического статуса целесообразно также применение небелковых коллоидных растворов и альбумина.

Если кристаллоиды не применяются, в качестве наиболее экономически эффективной альтернативы рекомендуются небелковые коллоиды.

Кристаллоидные растворы следует применять в начальном периоде реанимации, осуществляемой с введением жидкости (в течение первых 24 ч).

Коллоиды следует вводить в сочетании с кристаллоидами, если имеют место все три указываемых ниже обстоятельства:

• ожоги покрывают > 50 % поверхности тела пациента;

• с момента ожога прошло по меньшей мере 24 ч;

• с помощью кристаллоидной терапии не удалось скорректировать гиповолемию

Из соображений экономической эффективности рекомендуется применять небелковые коллоиды. Если последние противопоказаны, можно применять альбумин

Коллоидные растворы неэффективны, и их не следует применять при лечении ишемического инсульта или субарахноидального кровоизлияния.

От их применения по данным показаниям следует отказаться, за исключением тех случаев, когда гематокритное число у пациента при госпитализации ниже 40 %.

Пациенты, у которых при госпитализации было повышенное гематокритное число, должны получать кристаллоидные растворы для увеличения внутрисосудистого объема, при этом развивается состояние гиперволемии и гемодилюции (гематокритные показатели порядка 30 % обеспечивают максимальную церебральную перфузию).

В таких случаях может возникнуть необходимость в принятии дополнительных мер (например, кровопускание).

Из соображений экономической эффективности следует отказаться от коллоидных растворов (как небелковых, так и альбумина).

Альбумин не следует применять в качестве дополнительного источника белковых калорий для пациентов, нуждающихся в лечебном питании; однако для пациентов с диареей и непереносимостью энтерального питания введение альбумина может оказаться благоприятным, если имеют место все три указанных ниже условия:

• сильная диарея (> 2 л/день);

• уровень альбумина в сыворотке ниже 20 г/л (2,0 г/100 мл);

• диарея не прекращается, несмотря на применение короткоцепочечных пептидов и лекарств на основе отдельных элементов; следует рассмотреть возможность других причин диареи и исключить их

Использование небелковых коллоидов в дополнение к кристаллоидам можно рекомендовать в тех случаях, когда чрезвычайно важно избежать скопления интерстициальной жидкости в легких.

Для увеличения объема крови в послеоперационном периоде в первую очередь рекомендуется применять кристаллоиды, затем небелковые коллоиды и, наконец, альбумин.

Применение небелковых коллоидов целесообразно в том случае, если требуется уменьшить системный отек.

Альбумин нельзя применять в сочетании с фототерапией. Альбумин нельзя вводить до обменного переливания крови.

Альбумин с переменным успехом применяли в качестве адъюванта при обменных переливаниях крови, и его следует вводить только одновременно с переливанием крови.

Кристаллоиды и небелковые коллоиды не обладают билирубинсвязывающими свойствами, и их нельзя использовать в качестве альтернативных альбумину средств.

Альбумин, вводимый отдельно или в сочетании с модифицированной диетой и диуретиками, не следует использовать при лечении цирроза с удалением асцитической жидкости в объеме менее 4 л.

Наиболее предпочтительным вариантом является введение кристаллоидов, так как это позволяет предотвратить осложнения, связанные с парацентезом больших объемов, например такие, как пониженный эффективный объем плазмы и дисфункция печени.

Небелковые коллоиды и альбумин следует рассматривать как средства второго ряда, применяемые для предупреждения осложнений, обусловленных удалением 4 л или большего объема асцитической жидкости.

Нельзя считать окончательно установленной эффективность введения альбумина и/или небелковых коллоидов во время или после хирургической трансплантации почек.

Альбумин может быть полезен после пересадки печени как средство контроля асцитической жидкости и периферического отека, если справедливы все приводимые ниже условия:

• уровень сывороточного альбумина ниже 25 г/л (2,5 г/100 мл);

• давление заклинивания в легочных капиллярах ниже 12 мм рт.ст.;

• гематокрит больше 30 %

В этих случаях после трансплантации печени альбумин может также использоваться для возмещения потери асцитической жидкости через дренажные катетеры.

Применение альбумина при трансплантации печени не имеет достаточных документальных подтверждений в биомедицинской литературе.

Применение альбумина целесообразно в сочетании с плазмаферезом больших объемов.

Плазмаферез большого объема определяется как более 20 мл/кг за одну процедуру или более, чем 20 мл/кг в неделю при проведении повторных процедур.

При проведении плазмафереза в малом объеме экономически эффективными альтернативами являются кристаллоидные растворы и комбинации альбумина и кристаллоидов.

Гранулоцитоферез: небелковые коллоидные растворы пригодны в качестве осаждающих агентов при донорстве гранулоцитов и при острой редукции количества клеток в случаях хронической миелоидной лейкемии (хронической гранулоцитарной лейкемии).

Криоконсервация стволовых клеток: небелковые коллоидные растворы целесообразно использовать как часть криоконсервирующего раствора для хранения в замороженном виде гематопоэтических стволовых клеток:

• предварительная обработка дакроновых трансплантатов аорты: альбумин обеспечивает непроницаемость трансплантатов для крови перед пересадкой;

• отделение красных кровяных телец в случаях несовместимости основных групп крови при трансплантации костного мозга: показано применение небелковых коллоидов;

• тяжелый некротизирующий панкреатит: показано применение альбумина.

Тяжелая гипоальбуминемия; угрожающий почечно-печеночный синдром; возрастающая эффективность лекарственного средства; панкреатит без осложнений.

* Терапевтическая эквивалентность продуктов определялась в нескольких руководствах. В этих случаях продукты были рекомендованы на основании экономических соображений.

Так, небелковым коллоидам (которые в последнее время дешевле альбумина) отдавалось предпочтение при сопоставлении с альбумином. Изменения в относительной стоимости этих продуктов (например, альбумин становится менее дорогостоящим, чем небелковые коллоиды) должны находить отражение в новых редакциях этих руководств.

** Относительные противопоказания к использованию небелковых коллоидов включают следующие факторы (хотя число их, возможно, больше):

1) предшествующая сверхчувствительность к компонентам раствора;

2) расстройства, связанные с кровоточивостью;

3) риск серьезного внутричерепного кровоизлияния и

4) почечная недостаточность с олигурией или анурией.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Записки детского врача

Медицинский блог по педиатрии

Инфузионные растворы (классификация)

Так дезинтоксикационные препараты или препараты для парентерального питания не относятся к кровезаменителям и плазмозаменителям.

Действие комплексных препаратов, которые устраняют нарушения электролитного и кислотно-основного баланса также трудно отнести только к крове- или плазмозамещению. Поэтому для средств, используемых в инфузионной терапии более точное употребление термина «препараты для инфузионной терапии».

Существуют различные классификации препаратов для инфузионной терапии.

Остановимся кратко на основных классификациях.

В 1970 году Багдасаров А.А., Гроздов Д.М., Васильев П.С. выделяли:

В 1973 году Гаврилов О.К. инфузионные препараты разделил на классы:

В 1998 Мокеев И.Н. разработал функциональную классификацию, которая включает шесть основных групп:

Эти классификации имеют ряд своих недостатков. Некоторые инфузионные препараты, из-за своего широкого диапазона, могут принадлежать к разным группам. Также эти классификации довольно громоздки.

Более рациональной является классификация по химической структуре.

Количество веществ, используемых для создания препаратов инфузионной терапии, довольно ограничено. Поэтому не удивительно, что в своей практической деятельности врачи чаще употребляют термины типа «декстраны» или «солевые растворы», чем «гемодинамические препараты» или «регуляторы водно-солевого и кислотно-основного состояния».

В связи с этим актуальна классификация, предложенная А.Н. Филатовым и Ф.В. Баллюзеком еще в 1973 году. Она учитывает физико-химическую природу препаратов, при этом указываются их реологические свойства и влияние на диурез.

Классификация препаратов инфузионной терапии в зависимости от их физико-химических свойств.

Группы:

Кристаллоиды

Коллоиды

Эмульсии

В заключение хочется отметить, что с точки зрения физической химии названия основных групп – кристаллоиды, коллоиды и жировые эмульсии – употребляются не совсем правильно. Более точными названиями были бы названия истинных растворов и молекулярных дисперсий (растворов солей, углеводов, спиртов и аминокислот). Однако в медицине тривиальные термины приживаются достаточно прочно, поэтому все придерживаются привычной терминологии.

Инфузионная терапия, теория и практика. Н.И. Гуменюк, С.И. Киркилевский

Книга плюс, 2004.

Кристаллоиды это какие растворы

С.Г. Решетников, А.В. Бабаянц, Д.Н. Проценко, Б.Р. Гельфанд

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ РГМУ,

Городская клиническая больница №7, Москва

Введение

Инфузионная терапия является серьезным инструментом анестезиолога-реаниматолога и может дать оптимальный лечебный эффект только при соблюдении двух непременных условий: врач должен четко понимать цель применения препарата и иметь представление о механизме его действия. Нарушение водно-электролитного обмена может привести к тяжелым расстройствам сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. В связи с этим рациональной можно считать только ту программу инфузионной терапии, которая основывается на четких знаниях водно-электролитного обмена.

Инфузионная терапия при длительных хирургических вмешательствах является неотъемлемой и важной частью анестезиологического пособия. Современное анестезиологическое пособие включает в себя не только введение наркотических анальгетиков, гипнотиков и других средств используемых для подавления болевой импульсации из зоны операции, но и управление функциями организма, в первую очередь дыханием и кровообращением. Эти задачи реализуются применением искусственной вентиляцией легких для обеспечения функции внешнего дыхания и инфузией жидкостей для обеспечения нормального минутного объема кровообращения.

Инфузионная терапия во время операции преследует несколько целей в зависимости от объема и длительности оперативного вмешательства и соматического состояния пациента.

Во-вторых, большие по объему операции сопровождаются более или менее значимой кровопотерей.

В-третьих, необходимо учитывать перспирацию жидкости из зоны операции. Открытая лапаротомная рана сама по себе является источником водных потерь.

Учитывая вышеизложенное, сбалансированная инфузионная терапия занимает важное место в профилактике и лечении периоперационных осложнений, наиболее грозным из которых считается нестабильная гемодинамика со всеми вытекающими из нее негативными последствиями.

Но, даже при малотравматичных и не особо длительных операциях, обходясь без инфузии, при, казалось бы, стабильной анестезии, в послеоперационном периоде могут возникнуть проблемы с заживлением операционного шва, развиться инфекционные осложнения и затянуться реабилитационный период. Такие осложнения не принято связывать с инфузией, однако ее вклад несомненен. Во многом это зависит не только от инфузии, но и от других факторов (адекватность анестезии, кровопотеря, травматичность операции и т.д.). В то же время рациональная инфузионная терапия является компонентом анестезиологического пособия, поддерживающим гомеостаз.

Основные принципы водно-электролитного обмена

Вода, количественно наиболее важная составная часть тела, имеет для организма основополагающее значение в качестве среды и участника обмена веществ (4, 5, 6). Содержание воды у людей индивидуально различно. Она, в частности, обеспечивает многообразные обменные процессы в организме:

1) Окружает в клетках внутриклеточные структуры и обеспечивает их общую деятельность.

2) Осуществляет обмен между клетками.

3) Яляется транспортной средой в обмене веществ между внешним миром и действующими клетками.

4) Участвует в терморегуляции.

Общую воду организма принято разделять на несколько секторов:

Распределение воды в организме

Обмен воды тесно связан с обменом солей. Около 90% веществ, растворенных во внеклеточной среде, приходятся на электролиты. В физиологическом понимании наиболее важными из них, являются ионы натрия, калия, хлора, бикарбоната. Электролиты диффундируя между секторами, способствуют поддержанию постоянного ионного градиента, а не диффундирующие коллоиды, не проникающие через капиллярную мембрану, определяют направление, скорость диффузии и количество перемещающихся ионов.

Распределение ионов по водным секторам

Передвижение воды в жидкостных пространствах подчиняется нескольким физиологическим принципам:

Осм=1.86Na+глюкоза+2 Азот мочевины+9. (12)

Давление, необходимое для противодействия движению воды по концентрационному градиенту через полупроницаемую мембрану, называется осмотическим давлением:

ОД=осмоляльность х 19.3

Общее осмотическое давление, которое создается обычными концентрациями компонентов плазмы, составляет 5620 мм рт.ст. (291,2 мОсм/кг х 19,3 мм рт.ст./мОсм/кг Н20). Если сравнивать осмотическое давление раствора Рингер-лактата (5268 мм рт.ст.) и физиологического раствора хлорида натрия (5944 мм рт.ст.), то становится ясно, что раствор Рингер-лактата замещает несколько меньший объем плазмы, чем физиологический раствор, поскольку меньшее осмотическое разведение плазмы приводит к движению воды из внеклеточного пространства во внутриклеточное в соответствии с осмотическим градиентом.

Вещества определяющие осмоляльность плазмы

Белки плазмы, альбумины и гамма-глобулины определяют коллоидно-осмотическое давление плазмы (онкотическое давление). Онкотическое давление составляет менее 1 % от общего осмотического давления, но белки осмотически активны и очень важны в плане поддержания ОЦП. Альбумин ограничивает движение воды в интерстициальное пространство, несмотря на большой концентрационный градиент (40 г/л и 10 г/л). Это позволяет поддерживать ОЦП и объем интерстициальной жидкости.

Тесная связь между водным, электролитным и кислотно-щелочным равновесием обусловливается физико-химическим законом электронейтральности. Этот закон заключается в том, что сумма положительных зарядов во всех водных пространствах равна сумме отрицательных зарядов. Постоянно возникающие изменения концентрации электролитов в водных средах сопровождаются изменением электропотенциалов с последующим восстановлением. Таким образом, при динамическом равновесии образуются стабильные концентрации катионов и анионов. Графическое изображение этого закона может быть представлено в виде диаграммы Гембла (13):

Содержание анионов в любом водном секторе равно содержанию катионов. Нарушение этого принципа приводит к водно-электролитному и кислотно-щелочному дисбалансу. Например, увеличение концентрации хлора, уменьшает концентрацию бикарбоната (основной буфер), что приводит к метаболическому ацидозу. Если принять, что сумма концентраций малых плазменных катионов (калий, кальций, магний), пределы колебаний не велики, составляет примерно 11 мэкв/л и равна сумме концентраций остаточных анионов, то электролитное равновесие можно представить следующим образом:

[Na+]=[Cl-]+сумма оснований,

В клинической практике, водно-электролитный баланс в основном зависит от распределения таких электролитов как натрий, хлор, бикарбонат.

Распределение воды и электролитов подчиняется не только законам осмоляльности. Наличие градиента концентрации натрия во вне- и внутриклеточном пространствах и отрицательный внутриклеточный заряд могли бы обеспечить силу, способную двигать натрий в сторону клетки. В действительности этого не происходит, поскольку такая сила оказывается сбалансированной другой, действующей в обратном направлении и называемой натриевым насосом. Энергия натриевого насоса, являющегося специфическим свойством клеточной мембраны, обеспечивается гидролизом АТФ и направлена на выталкивание натрия из клетки. Эта же энергия способствует движению калия в клетку (14,15).

Постоянство объема и осмоляльности внеклеточной жидкости поддерживается регуляторными механизмами, главным эффекторным органом которых являются почки. Раздражение осморецепторов гипоталамической области (при повышении осмолярности крови), а также волюморецепторов левого предсердия (при уменьшении объема крови) усиливает освобождение вазопрессина (АДГ) супраоптическим и паравентрикулярным ядрами гипоталамуса. Вазопрессин усиливает реабсорбцию воды в канальцах нефронов.

Раздражение рецепторов приводящей артериолы почки (при уменьшении почечного кровотока, кровопотере) и натриевых рецепторов плотного пятна юкстагломерулярного комплекса (при дефиците натрия) усиливает синтез и освобождение ренина. Образующийся под влиянием ренина ангиотензин-II увеличивает выброс надпочечниками альдостерона, который повышает реабсорбцию натрия. Уменьшение объема внеклеточной жидкости и ангиотензин стимулируют также центр жажды, расположенный в латеральной области гипоталамуса.

Антидиуретическим и антинатрийуретическим механизмам противостоят диуретические и натрийуретические. Главными действующими факторами этих механизмов являются реномедуллярные почечные простагландины и атриальный натрийуретический фактор (АНФ, атриопептид). АНФ вырабатывается в клетках предсердия и является пептидом из 28 аминокислот. Он повышает диурез и натрийурез, расслабляет гладкие мышцы сосудов и снижает артериальное давление. Содержание АНФ в предсердии и секреция его в кровь увеличивается под влиянием приема избытка воды и поваренной соли, растяжения предсердий, при повышении кровяного давления, а также при стимуляции а-адренорецепторов и рецепторов вазопрессина (16, 17, 18, 19).

Регуляция водного обмена тесно связана с состоянием волемии и интенсивностью периферического кровообращения, с проницаемостью сосудов, соотношением гидростатического и коллоидно-осмотического давления в просвете капилляра и интерстициальном пространстве.

Динамика баланса жидкости в организме определяется уравнением Старлинга:

Применительно к практике из уравнения Старлинга следует, что объем каждого водного сектора зависит от изменений гидростатического и коллоидно-осмотического давлений. Гипопротеинемия (гипоальбуминемия) с одной стороны приводит к снижению онкотического давления и уменьшению ОЦП, а с другой к интерстициальному отеку. Увеличение гидростатического давления, например при высокообъемных инфузиях кристаллоидов, приведет так же к интерстициальному отеку при нормальном или увеличенном ОЦП.

Классификация инфузионных растворов

Существуют различные классификации инфузионных растворов. По механизму лечебного действия они делятся на следующие группы: гемодинамические кровезаменители; дезинтоксикационные кровезаменители; препараты для парентерального питания; регуляторы водно-солевого обмена и КОС баланса; кровезаменители с функцией переноса кислорода; инфузионные антигипоксанты и кровезаменители комплексного действия. Согласно одной из современных классификаций (21) все инфузионные растворы делятся на следующие виды :

2) Базисные инфузионные растворы глюкозы и электролитов. Применяются для поддержания водно-электролитного баланса.

3) Корригирующие инфузионные растворы, в том числе молярные растворы электролитов и гидрокарбаната натрия, предназначенные для коррекции нарушений гидроионного и кислотно-щелочного баланса.

5) Растворы переносчики кислорода (перфторан, мафусол), увеличивающие кислородную емкость крови и нормализующие нормальный кислородный режим организма и метаболизм.

6) Средства парентерального питания, являющиеся субстратами для энергообеспечения.

Т.к. в данной работе речь идет об инфузионных растворах используемых во время оперативного вмешательства, растворы для парентерального питания, переносчики кислорода и диуретики не рассматриваются.

Например, раствор Рингер-лактат (осмоляльность 273 мОсм/кг) умеренно гипотоничен по сравнению с плазмой крови. Каждый литр этого раствора содержит 114 мл свободной воды. В противоположность гопотоническим, гипертонические растворы создают гиперосмолярность, тем самым увеличивают ОЦК. Например, 300 мл 7,5% NaCl увеличивает ОЦК на 1000 мл за счет привлечения в сосудистое русло тканевой жидкости (22).

Растворы глюкозы являются водными и предназначены в основном для восполнения внутриклеточного сектора и энергообеспечения. После метаболизма глюкозы, вода раствора распределяется между всеми водными секторами равномерно. Но учитывая, что внутриклеточный сектор составляет 2/3 общей воды организма, в плазме крови остается мизерное количество раствора. Применение растворов глюкозы, при нарушениях мозгового кровообращения и хирургических вмешательствах, в настоящее время не рекомендуется, поскольку они усугубляют ацидоз в тканях головного мозга (23)

Резюмируя вышесказанное, дилюционный ацидоз предсказуем и определяется как ятрогенное нарушение, вызываемое разбавлением бикарбоната во всем внеклеточном пространстве, которое может быть связано с гиперхлоремией или гипохлоремией в зависимости от того, была ли гемодилюция вызвана вливанием гиперхлоремического или гипохлоремического раствора (24).

Метаболический алкалоз всегда ятрогенный. В хирургии посттравматический алкалоз считается ятрогенным (25): из 1414 пациентов в тяжелом состоянии 12,5% имели артериальное pH более 7,55. Алкалоз является достаточно частым нарушением кислотно-основного баланса: 66% всех нарушений кислотно-основного баланса представляют собой метаболический или сочетание метаболического и респираторного ятрогенного алкалоза. При pH 7,58 или выше смертность среди этих пациентов составляет приблизительно 50% (26).

Коллоидные растворы хорошо возмещают ОЦП при нормальной проницаемости стенок капилляров. Каждый грамм введенного коллоида добавляет в кровоток примерно 20 мл воды (14-15 мл на 1 грамм альбумина, 16-17 мл на 1 грамм гидроксиэтилированного крахмала, 20-25 мл на 1 грамм декстрана) (27,28,29,30). После уравнивания онкотического давления возмещение ОЦП в первую очередь определяется дозой введенного коллоида в граммах, а не объемом и концентрацией вводимого раствора.

Наиболее часто используемые кристаллоидные растворы

Фармакологические характеристики ГЭК

При назначении препаратов ГЭК необходимо учитывать некоторые физико-химические характеристики. Чем ниже молекулярный вес и чем больше в полидисперсном препарате находится низкомолекулярных фракций, тем выше коллоидно-осмотическое давление.

Коллоиды или кристаллоиды в периоперационном периоде?

Приемущества и недостатки коллоидов и кристаллоидов

По данным мета-анализа восьми рандомизированных клинических исследований сравнения инфузионной терапии с применением коллоидов или кристаллоидов, выяснилось, что разница в смертности у больных травматологического профиля составила 12.3% (больше в группе где применяли коллоидные растворы), и 7,8% (больше в группе, где применяли кристаллоиды) у больных без травм.

Был сделан вывод, что у больных с заведомо повышенной проницаемостью капилляров назначение коллоидов может быть опасным, во всех остальных случаях оно эффективно. На большем количестве экспериментальных моделей и в клинических исследованиях не была получена четкая связь между коллоидно-онкотическим давлением, видом вводимого раствора и количеством внесосудистой воды в легких (46).

Основные аргументы в пользу выбора того или иного раствора должны основываться на правильной интерпритации различных показателей, характеризующих данную клиническую ситуацию,и сопоставимость с ней физико-химических свойств препарата:

Критерии выбора растворов для инфузионной терапии: проницаемость эндотелия, транспорт кислорода, факторы свертывания, онкотическое давление, отек тканей, баланс электролитов, кислотно-основное состояние, метаболизм глюкозы, мозговые нарушения.

В недавних публикациях об использовании кристаллоидов и коллоидов для жидкостной терапии, включая человеческий альбумин, оценивается и пересматривается (47, 48, 49, 50). В последний год использование альбумина как средства для реанимационной инфузии стало оспариваться. В системном обзоре Сochrane (51) сообщается, что риск смерти пациента в леченой альбумином группе выше чем в сравниваемой группе. Этот обзор предполагает, что терапия альбумином критических больных пациентов увеличивает летальность. Однако данный мета-анализ имеет ряд методологических слабостей, что ограничивает значение некоторых выводов из его данных.

Влияние инфузионных растворов на систему гемостаза

При длительных хирургических вмешательствах, когда объем и качество инфузионной терапии имеет принципиальное значение, а так же у пациентов с заболеваниями крови, необходимо считаться с влиянием инфузионных растворов, прежде всего синтетических коллоидов на систему гемостаза.

В настоящее время известно несколько механизмов гемостазиологического действия инфузионных растворов (53):

Таким образом, в большинстве случаев применение синтетических коллоидных плазмозаменителей приводит к снижению гемостатического потенциала крови, однако в ряде случаев инфузия коллоидов приводит к его повышению (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63).

Наиболее выраженное действие на систему гемостаза выявлено при использовании препаратов декстрана и ГЭК 200/0,5. Действие проявлялось угнетением и коагуляционного и сосудисто-тромбоцитарного звеньев.

Наиболее грубые нарушения гемостаза отмечены у декстрана. Снижение показателей функции тромбоцитов, уровня VIII фактора, и удлинение в связи с ним времени показателя коагулограммы, АЧТВ превышали те жи показатели в группе ГЭК 200/0,5. Подобный эффект декстрана хорошо освещен в литературе (53, 64).

Влияние растворов ГЭК на систему гемостаза различно. Наименее выраженным действием на гемостаз обладает ГЭК 130/42 (Венофундин). В рандомизированном двойном слепом исследовании группы Сандера (Sander et al.) исследовалось влияние различных групп ГЭК на гемостаз. Авторы пришли к выводу, что минимальное воздействие на гемостаз проявлялось у «Венофундина»(65). Также незначительное действие на гемостаз оказывает ГЭК 130/0,4 (66, 67). По данным большинства исследований из всех приведенных выше механизмов воздействия синтетических коллоидов на гемостаз для ГЭК 130/0,4 отмечена только гемодилюция, что отличает его от других препаратов ГЭК.

М.Jamnicki и соавт. (58) обнаружили равную степень повреждения системы гемостаза при применении ГЭК 200/0,5 и 130/0,4 в плане активации фибринолиза для обоих препаратов выявлено укорочение времени лизиса эуглобинового сгустка.

Бутров А.В. и соавт. исследовали свойства 6% ГЭК 200/0,5 (инфукол) в составе инфузии при плановых операциях экстирпации матки (69). Применение инфукола не выявило никаких изменений с системе гемостаза. Увеличение протромбинового времени несмотря на его достоверность, в отсутствие изменений других параметров коагулограммы однозначного обоснования не имели, кроме того, эти изменения находились в интервале нормы.

Еще одна группа плазмозамещающих препаратов используемых в составе инфузии при хирургических операциях, так называемые препараты модифицированного желатина (МЖ).

В литературе есть указания на влияние препаратов желатина на систему гемостаза (70, 71, 72, 73, 74). Существует мнение, что отрицательные свойства МЖ на гемостаз проявляются в усилении агрегационных свойств тромбоцитов. S.Karoutsos и соавт. при анализе динамики тромбоэластограмм на фоне применения раствора МЖ, у 42 пациентов выявили увеличение коагуляционного потенциала крови, при этом у одного больного отмечено развитие тромбоза глубоких вен голени. В тоже время имеются исследования, опровергающие положение о тромбогенности желатинов (75). Возможно имеется дозозависимое действие МЖ на тромбоцитарный гемостаз.

Долгое время аксиомой ситалось инертность криссталоидов по отношению к системе гемостаза, что называлось в числе существенных достоинств этого типа объемозамещающих растворов. Однако исследования последних если не разрушили, то по крайней мере серьезно пошатнули подобные представления. Целый ряд работ показал, в основном по данным тромбоэластографии, значимое повышение коагуляционного потенциала крови в связи с инфузией кристаллоидов, что отмечалось как в клинических исследованиях, так и в опытах in vitro. В особенности тромбогенные изменения сопровождают быструю инфузию больших доз кристаллоидных растворов. Одним из объяснений гиперкоагуляционных изменений, связанных с гемодилюцией, является развитие дисбаланса между анти-и прокоагулянтными механизмами. Наряду с внутрисосудистой гиперкоагуляцией инфузия большых доз кристаллоидов за счет наводнения внесосудистого пространства ухудшает местный гемостаз в тканях.

Резюме:

Венофундин и Волювен могут быть названы препаратами выбора среди крахмаллов при инфузионной терапии во время длительных хирургических вмешательствах, как препараты минимально влияющие на гемостаз.

2. Наиболее грубые изменения в системе гемостаза характерны для производных декстрана, что не позволяет их рекомендовать в больших объемах.

Обьем инфузионной терапии во время операции

На объем инфузионной терапии во время операции влияет много факторов (76). Гиповолемия часто сочетается с хронической артериальной гипертензией, вызывающей увеличение общего сосудистого сопротивления. На объём сосудистого русла также влияют различные лекарственные препараты, которые больной принимал длительное время до операции или которые использовались в качестве предоперационной подготовки.

Если у больного имеются такие нарушения, как тошнота, рвота, гиперосмолярность, полиурия, кровотечение, ожоги или нарушения питания, то следует ожидать предоперационной гиповолемии. Часто она остается нераспознанной вследствие перераспределения внутрисосудистого объема жидкости, хронической кровопотери, а также неизменной, а иногда даже и растущей массы тела. Причинами волемических нарушений в такой ситуации могут быть: нарушения функции кишечника, сепсис, синдром острого лёгочного повреждения, асцит, плевральный выпот и выброс гормональных медиаторов. Все эти процессы часто сопровождаются повышением проницаемости капилляров, в результате чего происходит потеря внутрисосудистого объёма жидкости в интерстициальное и другие пространства.