колхоз с какого года

История колхоза в России

Понятие «колхоз» — является сокращением от словосочетания «коллективное хозяйство».

Сельское хозяйство в России до 1917 года

До 1916 года крестьяне в основной массе были собственниками земельных участков, а при необходимости брали в аренду у государства дополнительные гектары сельскохозяйственных угодий.

Крестьяне проживали в населенных пунктах, группировавшихся в сельские общества. Проведенная в 1916 – 1917 году сельскохозяйственная перепись дала властям полное представление о количестве и качестве сельского хозяйства в России.

Прошедшие Первая Мировая и Гражданская войны значительно подкосили трудоспособное население. Политические реформы государства были направлены на восстановление сельского хозяйства, например, вводилось в агрономическое обучение крестьян, модернизированный инвентарь.

Как и для чего были созданы колхозы

После революции 1917 года с ее лозунгами «землю — крестьянам» сельские общества стали добровольно объединяться и образовывали юридические лица, которые назывались общим словом «колхоз»: товарищества, артели и коммуны. Они отличались формой собственности и распределением результатов труда.

Так, в товариществах (сокращенное название ТСОЗ) общей считалась земля и труд, а инвентарь и постройки был личным у каждого крестьянина. Результаты распределялись в зависимости от личных трудозатрат, зависели также от размеров взносов и средств инвентаря, предоставленных для работы. Это была наиболее популярная форма организованного коллективного производственного хозяйства.

Артель (сокращенно СХА), как форма хозяйства, предполагала землю, инвентарь и трудовые затраты средствами общего пользования и владения. У членов колхоза в собственности оставалась изба и небольшой приусадебный участок. Устав артели определял распределение результатов деятельности в зависимости от отработанного количества трудодней.

Коммуна (сокращенное название СХК) была наиболее редким явлением. Все хозяйство являлось общим и велось совместно.

На специализированных предприятиях по государственной инициативе создавались совхозы. Они полностью находились в собственности государства. Работники, которые были наемными, получали денежное вознаграждение – заработную плату по выполнению нормативного плана, при этом совладельцами хозяйства они не были.

Массовая коллективизация

В 1927- 1929 году началась массовая коллективизация, продлившаяся до 1937 года. Целью колхозов было объединение всей сельскохозяйственной отрасли. Земля, оборудование и живность, принадлежавшие крестьянам была передана в ведение колхозов, оставаясь собственностью государства. Урожай, собираемый с этой земли сдавался в общий котел, а уже оттуда распределялся между членами колхоза, в соответствии с отработанными часами. Часть удерживалась в качестве налогов.

В личной собственности у домохозяина оставался дом и придомовой участок (примерно полгектара), домашний скот частично был разрешен: корова, овцы и другой мелкий скот, птица.

Массовая коллективизация должна была принудительно включить в состав колхозов и совхозов уклоняющихся крестьян, ускорить процесс прямого подчинения государству. Казалось, что так будет проще обеспечить городского потребителя продуктами, а промышленность получит сырьевую базу, причем все это будет без посредников. Предполагалось, что коллективный труд более эффективен и производителен в сравнении с личным, а значит появятся свободные трудовые ресурсы, которые можно будет направить в промышленность.

Была принята и активно продвигалась идеологическая формулировка «переход от отсталого индивидуального хозяйства, являвшегося пережитком прошлого, к современному и передовому крупному коллективному хозяйству, которое использовало машинный труд, новейшие тракторы и инвентарь для обработки земли»

Кулаки и раскулачивание

Поскольку план по коллективизации на местах должен был выполняться быстро, то порой применялись насильственные меры: хозяйства разорялись, имущество насильно изымалось, а бывших собственников вписывали в члены колхоза.

Учитывая огромные семьи, проживавшие в одном доме, не всегда оставшегося имущества хватало для поддержания качества жизни. Отсюда и появились нежелающие вступать в колхоз. Они считали, что самостоятельно могут вести хозяйство эффективнее, чем коллективно. Эти люди были прозваны «кулаками» и жестоко наказаны за неповиновение.

В целях борьбы с недовольными была поставлена задача по ликвидации кулачества. Всех, кто подпадал под это понятие разделили на три категории, в зависимости от той угрозы, которую они представляли для коллективизации:

Позднее всех их признают жертвами репрессий, большинство будут реабилитированы посмертно.

К сожалению, частыми были случаи грабежей и доносов в целях сведения счетов или из зависти к соседу. Страдали не только семьи кулаков, но и середняков, и даже совсем незажиточных крестьян.

Колхозный устав

В 1930 году артель — главная форма существования коллективного хозяйства, при этом за ней закрепилось наименование «колхоз». Был утвержден документ, называвшийся «Устав сельскохозяйственной артели». Он предполагал, что земля является собственностью колхоза на неограниченный срок, не может быть сдана в аренду или продана. В Уставе были определены размеры наделов земли для использования в личных целях колхозников, а также количество домашнего скота. Государство жестко контролировала соблюдение норм, проводя регулярные проверки, излишки земли изымались.

Членом колхоза мог стать любой человек, старше 16 лет, за исключением раскулаченных. Работа в колхозе для крестьян считалась обязательной, уехать из колхоза можно было только по разрешению руководства колхоза. (Подробнее о документах учета населения в колхозе, которые важны для составления родословной)

С помощью голосования общего собрания колхоза, который был главным управляющим органом, выбирались Председатель, секретарь и правление. Кстати, протоколы заседаний колхозов на сегодняшний день могут являться одним из источников генеалогической информации, они хранятся в районных и региональных архивах.

Каждый колхоз имел «план развития», рекомендованный государством: необходимо было выполнять и перевыполнять планы по сбору урожая, расширять посевные площади, вести учетные хозяйственные документы. (Прочитать подробнее о документах колхозов, важных для исследователя родословной)

Продукция, полученная в результате работ, в первую очередь выкупалась государством (по установленным и очень низким ценам), затем шла на погашение всякого рода ссуд и нужд колхоза, а остатки распределялись между работниками в соответствии с количеством выполненных трудодней.

В 1939 году была установлена минимальная норма работы в колхозе для трудоспособного человека от 60 до ста трудодней. Не вырабатывавшие норму, могли быть исключены из колхоза, причем в этом случае право на имущество они теряли. А с 1948 года по принятому закону, за это даже высылали в северные районы и в Сибирь.

После 1956 года колхозам разрешили самим принимать решение о нормах трудодней и прочих вопросах, касающихся земли. А в 1966 году изменились условия оплаты труда: трудодни заменили на гарантированную заработную плату. В этот же период часть колхозов была реорганизована в совхозы.

После распада Советского союза колхозы либо прекратили свое существование, либо были приватизированы, либо изменили форму на унитарную, став товариществом или кооперативом.

Вам будут интересны и другие статьи по генеалогии:

16 марта 1927 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР о колхозах

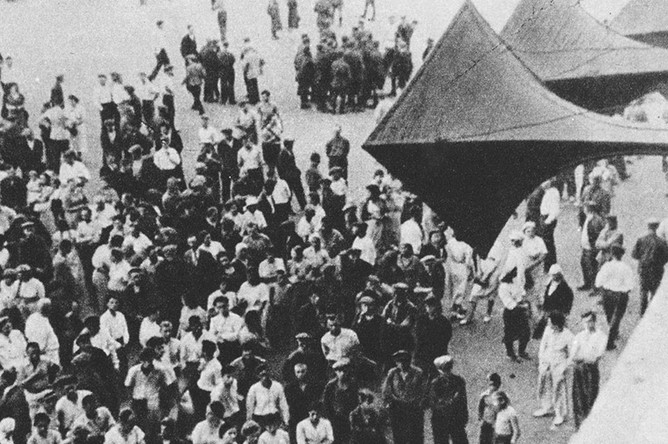

Беседа с крестьянами о преимуществе коллективного ведения хозяйства, 1929 год

Макс Альперт/РИА «Новости»

Первые колхозы — коллективные хозяйства — начали появляться на территории бывшей Российской империи еще в 1918 году. Они делились на коммуны, артели и товарищества по совместной обработке земли. Коммуны организовывались в основном на бывших помещичьих землях, ее члены не имели личного хозяйства. Все средства производства объединялись, а распределение ресурсов шло по едокам. В артелях в личной собственности крестьян оставались дом и подсобное хозяйство, а доходы распределялись по количеству и качеству труда. В товариществах же общими были только землепользование и труд — дом, инвентарь и скот оставались в собственности крестьянина. На доход влияла также ценность средств производства.

16 марта 1927 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О коллективных хозяйствах». В документе подчеркивалась ведущая роль колхозов в экономике СССР, а также был закреплен добровольный характер членства в них.

Параллельно колхозам развивались совхозы, где собственником земли было государство, а крестьяне были наемными рабочими, получавшими фиксированную плату. О необходимости создания совхозов Ленин говорил еще в период подготовки социалистической революции.

Переход советских деревень к крупному социалистическому хозяйству лег в основу глубокого переворота в экономических отношениях и во всем укладе крестьянской жизни. В течение следующих десяти лет были коллективизированы 93% крестьянских дворов. К 1939 году общее количество колхозов в СССР составляло 235 тыс., кулацких же хозяйств не осталось вообще.

Это было отдельным предметом гордости для правительства. В книге «Народное хозяйство СССР за 70 лет», выпущенной Государственным комитетом СССР по статистике, подчеркивалось, что удалось «создать самое крупное в мире социалистическое производство, ликвидировать последний эксплуататорский класс в стране — кулачество».

Кулаками в селе называли крестьян-перекупщиков, и односельчане их недолюбливали, считая, что единственной честной формой заработка является тяжелый физический труд. Богатство кулаков крестьяне связывали с их непорядочностью.

Еще в 1918 году Ленин заявлял, что «…если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист».

В ходе начавшейся в 1927 году коллективизации часть кулаков была арестована, остальные расселены за пределами колхозов. Собственная земля и средства производства у них отбирались.

Накануне коллективизации в стране было 25 млн мелких единоличных крестьянских хозяйств. Производство велось в основном на примитивной технической основе и базировалось на ручном труде. В ленинском плане подчеркивалась необходимость производственной кооперации на базе машинной техники, добровольного объединения мелких крестьянских хозяйств.

С конца 1920-х годов сельскохозяйственное машиностроение страны переключилось с производства простых машин для мелких крестьянских хозяйств на выпуск более сложных, отвечающих нуждам коллективного производства. Стали появляться машинно-тракторные станции (МТС). Они сыграли важную роль в социалистическом переустройстве деревни, укреплении союза рабочего класса и крестьянства, упрочении колхозного строя. Если в 1928 году в СССР было всего шесть станций, то к 1940 году их насчитывалось более семи тысяч. Производительность сельского труда за этот период выросла на 71%.

Основной, а затем и единственной формой колхозов были артели. Земля была закреплена за ними в бессрочное пользование. Членом артели мог стать любой трудящийся, достигший 16 лет, кроме бывших кулаков и лишенцев.

Вторая мировая война нанесла колхозам огромный ущерб — эксперты оценивали его в 679 млрд рублей. Было уничтожено более 70 тыс. сел и деревень, разрушено свыше 30 тыс. предприятий. Количество уничтоженного или угнанного в Германию скота исчислялось миллионами голов.

Тем не менее уже к 1950 году удалось более чем в полтора раза увеличить объемы валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 1945 годом.

После смерти Сталина был уменьшен налог колхозников на приусадебные участки, а выплаты по трудодням были и вовсе освобождены от налога. Вышедший в 1956 году новый устав позволял колхозникам самим определять размеры приусадебного участка и количество находившегося в личной собственности скота. А в 1966 году оплата по трудодням была заменена гарантированной оплатой труда.

На XXVII съезде КПСС в 1986 году итоги развития СССР получили следующую оценку:

«Пройденный страной путь, ее экономические, социальные и культурные достижения — убедительное подтверждение жизненности марксистско-ленинского учения, огромного потенциала, заложенного в социализме, воплощенного в прогрессе советского общества. Мы вправе гордиться всем совершенным за эти годы — годы напряженного труда и борьбы».

После развала СССР большинство колхозов прекратили существование. Сейчас этот термин используется как синоним понятия «сельскохозяйственная артель».

Колхозы

Колхоз, коллективное хозяйство — форма хозяйствования на селе в СССР, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в общественном управлении его участников и результаты труда также распределялись общим решением участников. Имелись также рыболовецкие колхозы.

Содержание

История колхозов

Первые колхозы

Коллективные хозяйства в деревне в Советской России стали возникать начиная с 1918 г. При этом встречались три формы таких хозяйств:

По данным на июнь 1929, коммуны составляли 6,2 % всех К. в стране, ТОЗы 60,2 %, сельскохозяйственные артели 33,6 %. [2]

Активная коллективизация

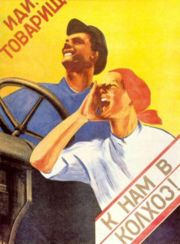

С весны 1929 на селе проводились мероприятия, направленные на увеличение числа коллективных хозяйств — в частности, комсомольские походы «за коллективизацию». В основном применением административных мер удалось добиться существенного роста коллективных хозяйств (преимущественно в форме ТОЗов).

Ноябрьский (1929 г.) пленум ЦК ВКП (б) принял постановление «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства», в котором отметил, что в стране начато широкомасштабное социалистическое переустройство деревни и строительство крупного социалистического земледелия. В постановлении было указано на необходимость перехода к сплошной коллективизации в отдельных регионах. На пленуме было принято решение направить в колхозы на постоянную работу 25 тыс. городских рабочих для «руководства созданными колхозами и совхозами» (фактически их число впоследствии выросло чуть ли не втрое, составив свыше 73 тыс.).

Созданному 7 декабря 1929 года Наркомзему СССР под руководством Я. А. Яковлева было поручено «практически возглавить работу по социалистической реконструкции сельского хозяйства, руководя строительством совхозов, колхозов и МТС и объединяя работу республиканских комиссариатов земледелия».

Основные активные действия по проведению коллективизации пришлись на январь — начало марта 1930 года, после выхода Постановления ЦК ВКП (б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» ([3]). В постановлении была поставлена задача в основном завершить коллективизацию к концу пятилетки (1932), при этом в таких важных зерноводческих районах, как Нижняя и Средняя Волга и Северный Кавказ, — уже к осени 1930 или весной 1931 гг.

Это вызывало резкое сопротивление крестьянства. Согласно данным из различных источников, приводимым О. В. Хлевнюком, в январе 1930 г. было зарегистрировано 346 массовых выступлений, в которых приняли участие 125 тыс. человек, в феврале — 736 (220 тыс.), за первые две недели марта — 595 (около 230 тыс.), не считая Украины, где волнениями было охвачено 500 населённых пунктов. В марте 1930 г. в целом в Белоруссии, Центрально-Черноземной области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистрировано 1642 массовых крестьянских выступления, в которых приняли участие не менее 750—800 тыс. человек. На Украине в это время волнениями было охвачено уже более тысячи населённых пунктов. [3]

Борьба с перегибами

2 марта 1930 в советской печати было опубликовано письмо Сталина «Головокружение от успехов», в котором вина за «перегибы» при проведении коллективизации была возложена на местных руководителей.

14 марта 1930 ЦК ВКП (б) принял постановление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». На места была направлена правительственная директива о смягчении курса в связи с угрозой «широкой волны повстанческих крестьянских выступлений» и уничтожения «половины низовых работников». [4] После резкой статьи Сталина и привлечения отдельных руководителей к ответственности, темп коллективизации снизился, а искусственно созданные колхозы и коммуны начали разваливаться.

После XVI съезда ВКП (б) (1930), однако, произошёл возврат к установленным в конце 1929 года темпам сплошной коллективизации. Декабрьский (1930) объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) постановил в 1931 году завершить коллективизацию в основном (не менее 80 % хозяйств) на Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге, в степных районах Украинской ССР. В других зерновых районах коллективные хозяйства должны были охватить 50 % хозяйств, в потребляющей полосе по зерновым хозяйствам — 20-25 %; в хлопковых и свекловичных районах, а также в среднем по стране по всем отраслям сельского хозяйства — не менее 50 % хозяйств.

Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. Чрезмерно централизованное управление и в то же время преимущественно низкий квалификационный уровень управленцев на местах, уравниловка, гонка за «перевыполнением планов» негативно отразились на колхозной системе в целом. Несмотря на отличный урожай 1930 года, ряд колхозов к весне следующего года остался без посевного материала, в то время как осенью часть зерновых не была убрана до конца. Низкие нормы оплаты труда на «колхозных товарных фермах» (КТФ) на фоне общей неготовности колхозов к ведению крупного товарного животноводства (отсутствие необходимых помещений под фермы, запаса кормов, нормативных документов и квалифицированных кадров (ветеринары, животноводы и т. д.)) привели к массовой гибели скота.

Попытка улучшить ситуацию принятием 30 июля 1931 г. постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развёртывании социалистического животноводства» на практике привела на местах к принудительному обобществлению коров и мелкого скота. Подобная практика была осуждена Постановлением ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г.

Поразившая страну сильнейшая засуха 1931 года и бесхозяйственность при сборе урожая привели к значительному снижению валового сбора зерновых (694,8 млн ц. в 1931 г. против 835,4 млн ц. в 1930 г.).

Несмотря на это, на местах плановые нормы сбора сельхозпродукции стремились выполнить и перевыполнить — то же касалось и плана по экспорту зерновых, несмотря на значительное падение цен на мировом рынке. Это, как и ряд других факторов, в итоге привело к сложной ситуации с продовольствием и голоду в деревнях и мелких городах на востоке страны зимой 1931—1932. Вымерзание озимых в 1932 году и тот факт, что к посевной кампании 1932 года значительное число колхозов подошло без посевного материала и рабочего скота (который пал или был не пригоден для работы ввиду плохого ухода и отсутствия кормов, которые были сданы в счёт плана по общим хлебозаготовкам), привели к значительному ухудшению перспектив на урожай 1932 года. По стране были снижены планы экспортых поставок (примерно в три раза), плановых заготовок зерна (на 22 %) и сдачи скота (в 2 раза), но общую ситуацию это уже не спасало — повторный неурожай (гибель озимых, недосев, частичная засуха, снижение урожайности, вызванное нарушением базовых агрономических принципов, большие потери при уборке и ряд других причин) привёл к сильнейшему голоду зимой 1932 — весной 1933 гг.

Устав колхоза

Большинство коммун и ТОЗов в начале 1930-х гг. перешли на Устав сельскохозяйственной артели. Артель стала основной, а затем и единственной формой колхозов в сельском хозяйстве. В дальнейшем название «сельскохозяйственная артель» потеряло своё значение, и в действующем законодательстве, партийных и правительственных документах применялось наименование «колхоз». [4]

Примерный устав сельскохозяйственной артели был принят в 1930 г., его новая редакция была принята в 1935 г. на Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Земля закреплялась за артелью в бессрочное пользование, не подлежала ни купле-продаже, ни сдаче в аренду. Уставы определяли размеры приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора — от 1/4 до 1/2 га (в некоторых районах до 1 га). Определялось и количество скота, которое можно было содержать в личном хозяйстве колхозника. Для районов 1 группы Западно-Сибирского края, к примеру, нормы скота были таковы: 1 корова, до 2 голов молодняка, 1 свиноматка, до 10 овец и коз.

Членами артели могли стать все трудящиеся, достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших кулаков и лишенцев (то есть лишенных избирательных прав). Глава хозяйства —председатель — избирался общим голосованием. В помощь председателю избиралось правление колхоза.

Колхозы обязывались вести плановое хозяйство, расширять посевные площади, повышать урожайность и др. Для обслуживания колхозов техникой были созданы машинно-тракторные станции.

Распределение продукции осуществлялось в такой последовательности: продажа продукции государству по твёрдым, чрезвычайно низким закупочным ценам, возврат государству семенных и прочих ссуд, расчёт с МТС за работу механизаторов, потом засыпка семян и фуража для колхозного скота, создание страхового семенного и фуражного фонда. Всё остальное можно было поделить среди колхозников в соответствии с количеством выработанных ими трудодней (то есть дней выхода на работу в течение года). Один отработаный в колхозе день мог быть засчитан как два или как полдня при разной квалификации колхозников. Больше всего трудодней зарабатывали кузнецы, механизаторы, руководящий состав колхозной администрации. Меньше всего зарабатывали колхозники на вспомогательных работах.

Как правило, колхозам не хватало продукции для выполнения даже двух-трех первых задач. Колхозникам же приходилось рассчитывать только на своё подсобное хозяйство.

Для стимуляции колхозного труда в 1939 г. был установлен обязательный минимум трудодней (от 60 до 100 на каждого трудоспособного колхозника). Не вырабатывавшие его выбывали из колхоза и теряли все права, в том числе и право на приусадебный участок.

Государство постоянно следило за использованием колхозами выделенного им земельного фонда и соблюдением нормы скота. Устраивались периодические проверки размеров приусадебных участков и излишки земли изымались. Только в 1939 г. у крестьян было отрезано 2,5 миллиона га земли, после чего оказались ликвидированными все остатки хуторских хозяйств сселённых в колхозные посёлки.

С 1940 г. поставки продуктов животноводства стали осуществляться не по количеству голов скота (их становилось всё меньше), а по количеству земли, занятой колхозами. Вскоре этот порядок распространился и на всю остальную сельскохозяйственную продукцию. Так стимулировалось использование колхозами всех пахотных земель, закреплённых за ними.

Колхозы после войны

После смерти Сталина политика государства по отношению к колхозам изменилась. Исключение из колхозов было запрещено, выплаты по трудодням были освобождены от налога, налог на приусадебные участки колхозников был уменьшен (он стал вдвое ниже, чем у рабочих и служащих).

Новый устав сельхозартели 1956 года разрешил колхозникам самим определять размеры приусадебного участка, количество скота, находящегося в личной собственности, минимум трудодней, а обязательные поставки и натуроплаты заменил закупом. Изменились и принципы оплаты труда в колхозах: вводилось ежемесячное авансирование и форма денежной оплаты по дифференцированным расценкам труда.[5]В 1966 г. оплата по трудодням была заменена гарантированной оплатой труда.[6]

Большинство колхозов в 1990-е годы прекратили своё существование либо преобразовались в хозяйственные общества или производственные кооперативы.

Стереотипные наименования

Колхоз имени Ленина — распространенное наименование колхозов и других сельских хозяйств, применявшееся в разных регионах СССР, включая как РСФСР, так и все другие союзные республики. После распада СССР и ликвидации системы Советов многие колхозы были преобразованы в хозяйственные общества, лишь малая часть их них осталось кооперативами. Однако некоторые из бывших и существующих колхозов имени Ленина, тем не менее, сохранили свои наименования.