когда в какую эпоху была создана бетховеном пятая симфония

Пятая симфония (Бетховен)

Симфония № 5 до минор, op. 67, написанная Людвигом ван Бетховеном в 1804—1808 годах, — одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки и одна из наиболее часто исполняемых симфоний. Впервые исполненная в 1808 в Вене, симфония вскоре приобрела репутацию выдающегося произведения. Э. Т. А. Гофман назвал симфонию «одним из самых значительных произведений эпохи».

Главным и легко узнаваемым элементом первой части симфонии является двойной мотив из четырёх тактов:

Симфония и особенно начинающий её мотив (известный также как «мотив судьбы», «тема судьбы») стали настолько широко известны, что их элементы проникли во множество произведений, от классических до популярной культуры разных жанров, в кино, телевидение и т. д. Она стала одним из символов классической музыки.

Содержание

Состав оркестра

Части

3-я и 4-я части исполняются без перерыва.

История

Сочинение

Пятая симфония известна своим долгим временем вызревания. Первые её наброски датируются 1804 годом, сразу после окончания работы автора над Третьей симфонией. Однако Бетховен неоднократно прерывал свою работу над Пятой для подготовки других сочинений, включая первый вариант оперы «Фиделио», Сонату № 23 (Аппассионату), три струнных квартета, скрипичный и фортепианный концерты и Четвёртую симфонию. Окончательная доработка Пятой симфонии проводилась в 1807—1808 параллельно с Шестой симфонией, а премьера обеих состоялась на одном и том же концерте.

В это время Бетховену было 35—38 лет, его жизнь осложнялась прогрессирующей глухотой. В окружающем мире это время было отмечено наполеоновскими войнами, политическим беспорядком в Австрии и оккупацией Вены наполеоновскими войсками в 1805 году.

Премьера

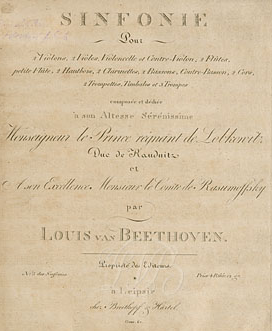

Бетховен посвятил симфонию двум своим покровителям — князю Ф. Й. фон Лобковицу и графу Разумовскому. Посвящение было напечатано в первом издании произведения в апреле 1809 года.

Первое публичное исполнение Пятой симфонии состоялось 22 декабря 1808 года в венском «Театр ан дер Вин» на громадном концерте-бенефисе, целиком состоявшем из премьер произведений Бетховена под управлением самого автора. В программе значились две симфонии, которые исполнялись в порядке, обратном их нынешним номерам: Пятая нумеровалась как № 6, а Шестая — как № 5. Программа включала в себя:

Премьера была неудачной. Концерт длился более четырёх часов — с 18:30 до 22:30. В зале царил холод, публика устала от массы нового материала, и в начале второго отделения вряд ли могла полноценно воспринимать любое произведение, тем более такое новаторское, как Пятая симфония. Первоначально планировалось завершить вечер симфонией до минор, но Бетховен, справедливо опасаясь, что и слушатели, и оркестранты будут утомлены, просто добавил после неё еще несколько произведений, чтобы она не была последней. Репетиций было недостаточно, и качество исполнения оставляло желать лучшего. (Исполняя в конце Хоральную фантазию, музыканты допустили ошибку, в результате чего её пришлось начать сначала, таким образом ещё больше удлинив концерт.)

Форма

Произведение состоит из четырёх частей:

I. Allegro con brio (сонатная форма) II. Andante con moto III. Scherzo. Allegro IV. Allegro (финал, сонатная форма)

Интересные факты

Полезное

Смотреть что такое «Пятая симфония (Бетховен)» в других словарях:

Пятая симфония — Симфония № 5 (Айвз) Симфония № 5 (Альвен) Симфония № 5 (Бетховен) (1804 1808) Симфония № 5 (Брукнер) Симфония № 5 (Вайнберг) Симфония № 5 (Гайдн) Симфония № 5 (Глазунов) Симфония № 5 (Гречанинов) Симфония № 5 (Дворжак) Симфония № 5 (Канчели)… … Википедия

Первая симфония (Бетховен) — Симфония № 1 в C major, Op. 21 (Bia. 203) симфония Людвига ван Бетховена в тональности до мажор, посвященная барону Готфриду ван Свитену. Содержание 1 История создания и исполнения 2 Оркестр … Википедия

Восьмая симфония (Бетховен) — Симфония № 8 фа мажор, op. 93 симфония Людвига ван Бетховена. Завершена в 1812 году в Вене. Премьера состоялась в Вене, 27 февраля 1814 г. Состав оркестра Деревянные духовые 2 флейты 2 гобоя 2 кларнета (B) 2 фагота Медные духовые 2 валторны (F,… … Википедия

Вторая симфония (Бетховен) — Симфония № 2 ре мажор, op. 36 симфония Людвига ван Бетховена. Написана в 1801 1802 годах в Вене, премьера состоялась в Вене, 5 апреля 1803 г. Состав оркестра Деревянные духовые 2 флейты 2 гобоя 2 кларнета (A) 2 фагота Медные духовые 2 валторны… … Википедия

Седьмая симфония (Бетховен) — Симфония № 7 ля мажор, op. 92 симфония Людвига ван Бетховена. Завершена в 1812 году в Вене. Премьера состоялась в Вене, 8 декабря 1813 г. Состав оркестра Деревянные духовые 2 флейты 2 гобоя 2 кларнета (A) 2 фагота Медные духовые 2 валторны (A,… … Википедия

Шестая симфония (Бетховен) — Симфония № 6 фа мажор, op. 68 («Пасторальная») симфония Людвига ван Бетховена. Написана в 1808 году в Вене. Премьера состоялась в Вене, 22 декабря 1808 г. Состав оркестра Деревянные духовые флейта пикколо 2 флейты 2 гобоя 2 кларнета (B) 2 фагота … Википедия

Девятая симфония (Бетховен) — Композитор Людвиг ван Бетховен Симфония No. 9 Ре минор, Op. 125 Эпическая последняя завершённая симфония, созданная Людвигом ван Бетховеном. Будучи завершённой в 1824, она включает в себя часть Ode an die Freude («Оды к радости»), поэмы Фридриха… … Википедия

Четвёртая симфония (Бетховен) — Симфония № 4 си бемоль мажор, op. 60 симфония Людвига ван Бетховена. Написана в 1806 году в Вене. Состав оркестра Деревянные духовые 1 флейта 2 гобоя 2 кларнета (B) 2 фагота Медные духовые 2 валторны (B) 2 трубы (B) Ударные Литавры Струнные I и… … Википедия

БЕТХОВЕН Людвиг — БЕТХОВЕН (Beethoven) Людвиг ван (крещен 17 декабря 1770, Бонн 26 марта 1827, Вена), немецкий композитор, представитель венской классической школы (см. ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА). Создал героико драматический тип симфонизма (см. СИМФОНИЗМ) (3 я… … Энциклопедический словарь

Симфония № 5 (Бетховен) — У этого термина существуют и другие значения, см. Симфония № 5. Бетховен в 1804 году. Фрагмент портрета работы В. Мэлера. Симфония № 5 до минор, op. 67, написанная Людвигом ван Бетхов … Википедия

Симфония № 5

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, контрафагот, 2 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные.

История создания

Пятая симфония, которая поражает лаконизмом изложения, сжатостью форм, устремленностью развития, кажется рожденной в едином творческом порыве. Однако создавалась она дольше остальных. Бетховен работал над ней на протяжении трех лет, успев закончить в эти годы две симфонии совершенно иного характера: в 1806 году была написана лирическая Четвертая, в следующем начата и одновременно с Пятой завершена Пасторальная, позднее получившая № 6.

Пятая симфония посвящена известным меценатам — князю Ф. И. Лобковицу и графу А. К. Разумовскому, русскому посланнику в Вене, и впервые прозвучала в авторском концерте, так называемой «академии», в Венском театре 22 декабря 1808 года вместе с Пасторальной. Нумерация симфоний была тогда иной: открывшая «академию» симфония под названием «Воспоминание о сельской жизни», фа мажор, имела № 5, а «Большая симфония в до миноре» ^.№ 6. Концерт оказался неудачным. Во время репетиции композитор повздорил с предоставленным ему оркестром — сборным, невысокого уровня, и по требованию музыкантов, отказавшихся с ним работать, вынужден был удалиться в соседнюю комнату, откуда и слушал, как его музыку разучивает дирижер И. Зейфрид. Во время концерта в зале царил холод, публика сидела в шубах и равнодушно восприняла новые симфонии Бетховена.

Впоследствии Пятая стала самой популярной в его наследии. В ней сконцентрированы наиболее типичные черты бетховенского стиля, наиболее ярко и сжато воплощена основная идея его творчества, которую обычно формулируют так: через борьбу к победе. Короткие рельефные темы сразу и навсегда врезаются в память. Одна из них, несколько видоизменяясь, проходит через все части (такой прием, заимствованный у Бетховена, следующее поколение композиторов будет использовать часто). Об этой сквозной теме, своего рода лейтмотиве из четырех нот с характерным стучащим ритмом, по свидетельству одного из биографов композитора, он говорил: «Так судьба стучится в дверь».

Музыка

Первую часть открывает дважды повторенная фортиссимо тема судьбы. Главная партия сразу же активно развивается, устремляясь к вершине. Тот же мотив судьбы начинает побочную партию и постоянно напоминает о себе в басах струнной группы. Контрастная по отношению к нему мелодия побочной, певучая и нежная, завершается, однако, звонкой кульминацией: весь оркестр в грозных унисонах повторяет мотив судьбы. Возникает зримая картина упорной, бескомпромиссной борьбы, которая переполняет разработку и продолжается в репризе. Как это свойственно Бетховену, реприза не является точным повторением экспозиции. Перед появлением побочной партии возникает внезапная остановка, солирующий гобой декламирует ритмически свободную фразу. Но развитие не заканчивается и в репризе: в коде продолжается борьба, причем исход ее неясен — первая часть не дает вывода, оставляя слушателя в напряженном ожидании продолжения.

Медленная вторая часть задумывалась композитором как менуэт. В окончательном варианте первая тема напоминает песню, светлую, строгую и сдержанную, а вторая тема — поначалу вариант первой — приобретает у медных и гобоя фортиссимо в сопровождении ударов литавр героические черты. Не случайно в процессе ее варьирования затаенно и тревожно, как напоминание, звучит мотив судьбы. Любимая Бетховеном форма двойных вариаций выдержана в строго классических принципах: обе темы излагаются все более мелкими длительностями, обрастают новыми мелодическими линиями, полифоническими имитациями, но всегда сохраняют ясный, светлый характер, становясь к концу части еще более величавыми и торжественными.

Тревожное настроение возвращается в третьей части. Это совершенно необычно трактуемое скерцо — вовсе не шутка. Продолжаются столкновения, борьба, начавшаяся в сонатном аллегро первой части. Первая тема представляет собой диалог — затаенному вопросу, звучащему еле слышно в глухих басах струнной группы, отвечает задумчивая, печальная мелодия скрипок и альтов, поддержанных духовыми. После ферматы валторны, а за ними весь оркестр фортиссимо утверждают мотив судьбы: в таком грозном, неумолимом варианте он до сих пор еще не встречался. Второй раз диалогическая тема звучит неуверенно, дробясь на отдельные мотивы, не получая завершения, отчего тема судьбы, по контрасту, предстает еще более грозной. При третьем появлении диалогической темы завязывается упорная борьба: с задумчивым, певучим ответом полифонически соединяется мотив судьбы, слышатся трепетные, молящие интонации, и кульминация утверждает победу судьбы. Картина резко меняется в трио — энергичном фугато с подвижной мажорной темой моторного, гаммообразного характера. Совершенно необычна реприза скерцо. Впервые Бетховен отказывается от полного повторения первого раздела, как это всегда было в классической симфонии, насыщая сжатую репризу интенсивным развитием. Оно происходит словно вдали: единственное указание силы звучности — варианты пиано. Обе темы значительно изменены. Первая звучит еще более затаенно (струнные пиццикато), тема судьбы, утрачивая грозный характер, возникает в перекличках кларнета (затем гобоя) и пиццикато скрипок, прерывается паузами, и даже тембр валторны не придает ей прежней силы. В последний раз ее отголоски слышны в перекличках фаготов и скрипок; наконец, остается только монотонный ритм у литавры пианиссимо. И тут наступает удивительный переход к финалу. Словно брезжит робкий луч надежды, начинаются неуверенные поиски выхода, переданные тональной неустойчивостью, модулирующими оборотами…

Ослепительным светом заливает все вокруг начинающийся без перерыва финал. Торжество победы воплощено в аккордах героического марша, усиливая блеск и мощь которого композитор впервые вводит в симфонический оркестр тромбоны, контрафагот и флейту-пикколо. Живо и непосредственно отражена здесь музыка эпохи Французской революции — марши, шествия, массовые празднества победившего народа. Рассказывают, что наполеоновские гренадеры, посетившие концерт в Вене, при первых звуках финала вскочили с мест и отдали честь. Массовость подчеркнута простотой тем, преимущественно у полного оркестра, — броских, энергичных, не детализированных. Их объединяет ликующий характер, который не нарушается и в разработке, пока в нее не вторгается мотив судьбы. Он звучит как напоминание о прошлой борьбе и, может быть, как предвестие будущего: предстоят еще и схватки и жертвы. Но теперь в теме судьбы нет прежней грозной силы. Ликующая реприза утверждает победу народа. Продлевая сцены массового торжества, Бетховен завершает сонатное аллегро финала большой кодой.

Симфония №5 c-moll, Op.67

«. Если верить Шиндлеру, сам Бетховен говорил о начальных тактах [Пятой] симфонии: «Так судьба стучится в дверь!» С другой стороны, Карл Черни вспоминал, что «тему симфонии с-moll ему навеял крик лесной птицы»; совершенно независимо от Черни «крик известной птицы» узнавал в этом мотиве и бременский капельмейстер В.К. Мюллер.» (Кириллина Л.В.: Бетховен. Жизнь и творчество.)

Можно предположить, что под «известной птицей» подразумевалась овсянка обыкновенная, распространенная в европейских средних широтах и обитавшая, в частности, в венском парке Пратер, где обычно гулял Бетховен:

Однако, многие современные исследователи относятся скептически к обеим версиям. Слова Антона Шиндлера, снискавшего всеобщую ненависть музыковедов подделкой записей в «разговорных тетрадях» Бетховена и питавшего склонность к романтизации образа композитора, ни у кого не вызывают доверия. Кроме того, сам Бетховен известен тем, что мог сказать первое, что придет в голову — просто чтобы избавиться от докучных вопросов.

Густав Малер, знаток и выдающийся интерпретатор творчества Бетховена, заметил о первой части симфонии: «Слова, которые Бетховен будто бы сказал об этой части: «Так судьба стучится в дверь», далеко не исчерпывают для меня все ее огромное содержание. Скорее, он мог бы сказать о ней: «Это я»».1

Эта музыка родилась у Мегюля независимо от Бетховена. Известно, что когда симфония Мегюля была впервые исполнена в Парижской консерватории в марте 1809 года, он не знал Пятой симфонии Бетховена, еще не появившейся тогда в печати. А на венской ее премьере Мегюль не присутствовал. Скорее всего, оба композитора питались одними и теми же интонациями, рожденными героической эпохой Французской революции.

В марте 2015 года вышла книга The First Four Notes: Beethoven’s Fifth and the Human Imagination, Matthew Guerrieri, посвященная в значительной степени именно этому знаменитому мотиву.

Среди дирижеров нет единого мнения, каким образом должны звучать эти первые четыре такта. Одни берут строгое allegro, другие выбирают более медленный темп, делая каждую ноту более весомой и значительной, третьи играют molto ritardando, обращая большее внимание на ферматы.

1. Allegro con brio

2. Andante con moto

3. Scherzo: Allegro

4. Allegro

Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan

Orchestre National de France, дирижер Kurt Masur

Beethoven Festival, Bonn, 2008

Премьера оказалась скорее неудачной, что было обусловлено несколькими обстоятельствами. Оркестр играл недостаточно хорошо, поскольку была проведена только одна репетиция, так что из-за очередной ошибки разгневанный Бетховен даже прервал исполнение «Хоральной фантазии» и начал сначала. Вот как описывает этот эпизод М. Друскин в книге «Фортепианные концерты Бетховена»:

«При исполнении Фантазии произошел досадный эпизод, на долгие годы рассоривший Бетховена с венскими оркестрантами. Они набирались из различных оркестровых коллективов и не смогли полностью овладеть столь сложной программой. Бетховен был уже сильно раздражен к концу вечера — а Фантазия стояла последним номером — и пришел в ярость, когда по вине то ли кларнетиста, то ли самого автора, одновременно и пианиста и дирижера, оркестранты стали играть так нестройно, что ему пришлось потребовать исполнения всей Фантазии сначала. «. Когда они споткнулись на самом что ни на есть ровном месте, — вспоминал Бетховен, — я внезапно прекратил играть и громко закричал: «еще раз!»». Кроме того, в зале было необычайно холодно, что не добавляло энтузиазма публике, утомленной непривычно длинной программой концерта, который длился более четырёх часов — с 18:30 до 22:30.

Однако, исполненная полтора года спустя, симфония вызвала восторженную рецензию Э. Т. А. Гофмана в Allgemeine Musikalische Zeitung (июль 1810 года).

Пятая симфония, которая поражает лаконизмом изложения, сжатостью форм, устремленностью развития, кажется рожденной в едином творческом порыве. Однако создавалась она дольше остальных. Бетховен работал над ней на протяжении трех лет, успев закончить в эти годы две симфонии совершенно иного характера: в 1806 году была написана лирическая Четвертая, в следующем начата и одновременно с Пятой завершена Пасторальная, позднее получившая № 6.

Пятая симфония посвящена известным меценатам — князю Ф. И. Лобковицу и графу А. К. Разумовскому, русскому посланнику в Вене, и впервые прозвучала в авторском концерте, так называемой «академии», в Венском театре 22 декабря 1808 года вместе с Пасторальной.

Впоследствии Пятая стала самой популярной в его наследии. В ней сконцентрированы наиболее типичные черты бетховенского стиля, наиболее ярко и сжато воплощена основная идея его творчества, которую обычно формулируют так: через борьбу к победе. Короткие рельефные темы сразу и навсегда врезаются в память. Одна из них, несколько видоизменяясь, проходит через все части (такой прием, заимствованный у Бетховена, следующее поколение композиторов будет использовать часто). Об этой сквозной теме, своего рода лейтмотиве из четырех нот с характерным стучащим ритмом, по свидетельству одного из биографов композитора, он говорил: «Так судьба стучится в дверь».

Музыка

Первую часть открывает дважды повторенная фортиссимо тема судьбы. Главная партия сразу же активно развивается, устремляясь к вершине. Тот же мотив судьбы начинает побочную партию и постоянно напоминает о себе в басах струнной группы. Контрастная по отношению к нему мелодия побочной, певучая и нежная, завершается, однако, звонкой кульминацией: весь оркестр в грозных унисонах повторяет мотив судьбы. Возникает зримая картина упорной, бескомпромиссной борьбы, которая переполняет разработку и продолжается в репризе. Как это свойственно Бетховену, реприза не является точным повторением экспозиции. Перед появлением побочной партии возникает внезапная остановка, солирующий гобой декламирует ритмически свободную фразу. Но развитие не заканчивается и в репризе: в коде продолжается борьба, причем исход ее неясен — первая часть не дает вывода, оставляя слушателя в напряженном ожидании продолжения.

Медленная вторая часть задумывалась композитором как менуэт. В окончательном варианте первая тема напоминает песню, светлую, строгую и сдержанную, а вторая тема — поначалу вариант первой — приобретает у медных и гобоя фортиссимо в сопровождении ударов литавр героические черты. Не случайно в процессе ее варьирования затаенно и тревожно, как напоминание, звучит мотив судьбы. Любимая Бетховеном форма двойных вариаций выдержана в строго классических принципах: обе темы излагаются все более мелкими длительностями, обрастают новыми мелодическими линиями, полифоническими имитациями, но всегда сохраняют ясный, светлый характер, становясь к концу части еще более величавыми и торжественными.

Тревожное настроение возвращается в третьей части. Это совершенно необычно трактуемое скерцо — вовсе не шутка. Продолжаются столкновения, борьба, начавшаяся в сонатном аллегро первой части. Первая тема представляет собой диалог — затаенному вопросу, звучащему еле слышно в глухих басах струнной группы, отвечает задумчивая, печальная мелодия скрипок и альтов, поддержанных духовыми. После ферматы валторны, а за ними весь оркестр фортиссимо утверждают мотив судьбы: в таком грозном, неумолимом варианте он до сих пор еще не встречался. Второй раз диалогическая тема звучит неуверенно, дробясь на отдельные мотивы, не получая завершения, отчего тема судьбы, по контрасту, предстает еще более грозной. При третьем появлении диалогической темы завязывается упорная борьба: с задумчивым, певучим ответом полифонически соединяется мотив судьбы, слышатся трепетные, молящие интонации, и кульминация утверждает победу судьбы. Картина резко меняется в трио — энергичном фугато с подвижной мажорной темой моторного, гаммообразного характера. Совершенно необычна реприза скерцо. Впервые Бетховен отказывается от полного повторения первого раздела, как это всегда было в классической симфонии, насыщая сжатую репризу интенсивным развитием. Оно происходит словно вдали: единственное указание силы звучности — варианты пиано. Обе темы значительно изменены. Первая звучит еще более затаенно (струнные пиццикато), тема судьбы, утрачивая грозный характер, возникает в перекличках кларнета (затем гобоя) и пиццикато скрипок, прерывается паузами, и даже тембр валторны не придает ей прежней силы. В последний раз ее отголоски слышны в перекличках фаготов и скрипок; наконец, остается только монотонный ритм у литавры пианиссимо. И тут наступает удивительный переход к финалу. Словно брезжит робкий луч надежды, начинаются неуверенные поиски выхода, переданные тональной неустойчивостью, модулирующими оборотами…

Ослепительным светом заливает все вокруг начинающийся без перерыва финал. Торжество победы воплощено в аккордах героического марша, усиливая блеск и мощь которого композитор впервые вводит в симфонический оркестр тромбоны, контрафагот и флейту-пикколо. Живо и непосредственно отражена здесь музыка эпохи Французской революции — марши, шествия, массовые празднества победившего народа. Рассказывают, что наполеоновские гренадеры, посетившие концерт в Вене, при первых звуках финала вскочили с мест и отдали честь. Массовость подчеркнута простотой тем, преимущественно у полного оркестра, — броских, энергичных, не детализированных. Их объединяет ликующий характер, который не нарушается и в разработке, пока в нее не вторгается мотив судьбы. Он звучит как напоминание о прошлой борьбе и, может быть, как предвестие будущего: предстоят еще и схватки и жертвы. Но теперь в теме судьбы нет прежней грозной силы. Ликующая реприза утверждает победу народа. Продлевая сцены массового торжества, Бетховен завершает сонатное аллегро финала большой кодой.

Первая часть: Allegro con brio

The first movement opens with the four-note motif discussed above, one of the most famous in western music. There is considerable debate among conductors as to the manner of playing the four opening bars. Some conductors take it in strict allegro tempo; others take the liberty of a weighty treatment, playing the motif in a much slower and more stately tempo; yet others take the motif molto ritardando (a pronounced slowing through each four-note phrase), arguing that the fermata over the fourth note justifies this. Some critics consider it crucial to convey the spirit of and-two-and one, as written, and consider the more common one-two-three-four to be misleading.

The first movement is in the traditional sonata form that Beethoven inherited from his classical predecessors, Haydn and Mozart (in which the main ideas that are introduced in the first few pages undergo elaborate development through many keys, with a dramatic return to the opening section—the recapitulation—about three-quarters of the way through). It starts out with two dramatic fortissimo phrases, the famous motif, commanding the listener’s attention. Following the first four bars, Beethoven uses imitations and sequences to expand the theme, these pithy imitations tumbling over each other with such rhythmic regularity that they appear to form a single, flowing melody. Shortly after, a very short fortissimo bridge, played by the horns, takes place before a second theme is introduced. This second theme is in E flat major, the relative major, and it is more lyrical, written piano and featuring the four-note motif in the string accompaniment. The codetta is again based on the four-note motif. The development section follows, using modulation, sequences and imitation, and including the bridge. During the recapitulation, there is a brief solo passage for oboe in quasi-improvisatory style, and the movement ends with a massive coda.

Вторая часть: Andante con moto

The second movement, in A flat major, is a lyrical work in double variation form, which means that two themes are presented and varied in alternation. Following the variations there is a long coda.

The movement opens with an announcement of its theme, a melody in unison by violas and cellos, with accompaniment by the double basses. A second theme soon follows, with a harmony provided by clarinets, bassoons, violins, with a triplet arpeggio in the violas and bass. A variation of the first theme reasserts itself. This is followed up by a third theme, thirty-second notes in the violas and cellos with a counterphrase running in the flute, oboe and bassoon. Following an interlude, the whole orchestra participates in a fortissimo, leading to a series of crescendos, and a coda to close the movement.

Третья часть: Scherzo. Allegro

The third movement is in ternary form, consisting of a scherzo and trio. It follows the traditional mold of Classical-era symphonic third movements, containing in sequence the main scherzo, a contrasting trio section, a return of the scherzo, and a coda. However, while the usual Classical symphonies employed a minuet and trio as their third movement, Beethoven chose to use the newer scherzo and trio form. (For further discussion of this form, see «Textual questions», below.)

The movement returns to the opening key of C minor and begins with the following theme, played by the cellos and double basses:

The 19th century musicologist Gustav Nottebohm first pointed out that this theme has the same sequence of intervals as the opening theme of the final movement of Mozart’s famous Symphony No. 40 in G minor, K. 550. Here is Mozart’s theme:

(The derivation emerges more clearly if one listens first to Mozart’s theme, then Mozart’s theme transposed to Beethoven’s key and range, then Beethoven’s theme.)

While such resemblances sometimes occur by accident, this is unlikely to be so in the present case. Nottebohm discovered the resemblance when he examined a sketchbook used by Beethoven in composing the Fifth Symphony: here, 29 measures of Mozart’s finale appear, copied out by Beethoven.

The opening theme is answered by a contrasting theme played by the winds, and this sequence is repeated. Then the horns loudly announce the main theme of the movement, and the music proceeds from there.

The trio section is in C major and is written in a contrapuntal texture. When the scherzo returns for the final time, it is performed by the strings pizzicato and very quietly.

«The scherzo offers contrasts that are somewhat similar to those of the slow movement in that they derive from extreme difference in character between scherzo and trio … The Scherzo then contrasts this figure with the famous ‘motto’ (3 + 1) from the first movement, which gradually takes command of the whole movement.»

Четвертая часть: Allegro

The triumphant and exhilarating finale begins without interruption after the scherzo. It is written in an unusual variant of sonata form: at the end of the development section, the music halts on a dominant cadence, played fortissimo, and the music continues after a pause with a quiet reprise of the «horn theme» of the scherzo movement. The recapitulation is then introduced by a crescendo coming out of the last bars of the interpolated scherzo section, just as the same music was introduced at the opening of the movement. The interruption of the finale with material from the third «dance» movement was pioneered by Haydn, who had done the same in his Symphony No. 46 in B, from 1772. It is not known whether Beethoven was familiar with this work.

Через год, в четвертой книге «Фантазий» была напечатана вторая серия «Крейслерианы», содержащая еще семь очерков.