какую функцию выполняет реле з на предвходной сигнальной установке

Схема предвходной сигнальной установки

Страницы работы

Содержание работы

2.3.1. Схема предвходной сигнальной установки

Предвходной светофор имеет дополнительные сигнальные показания: желтый мигающий и в некоторых случаях зеленый мигающий огни. Желтый мигающий огонь является более разрешающим сигнальным показанием, чем желтый, а зеленый мигающий менее разрешающий, чем зеленый.

Желтый мигающий огонь на предвходном светофоре подается, если входной светофор сигнализирует двумя желтыми огнями. Он разрешает движение поезда до предвходной установки с установленной скоростью и указывает на необходимость проследования входного светофора с пониженной скоростью (поезд принимается на боковой путь).

Управление желтым и желтым мигающим огнями предвходного светофора производится кодами, передаваемыми по рельсам от входного светофора.

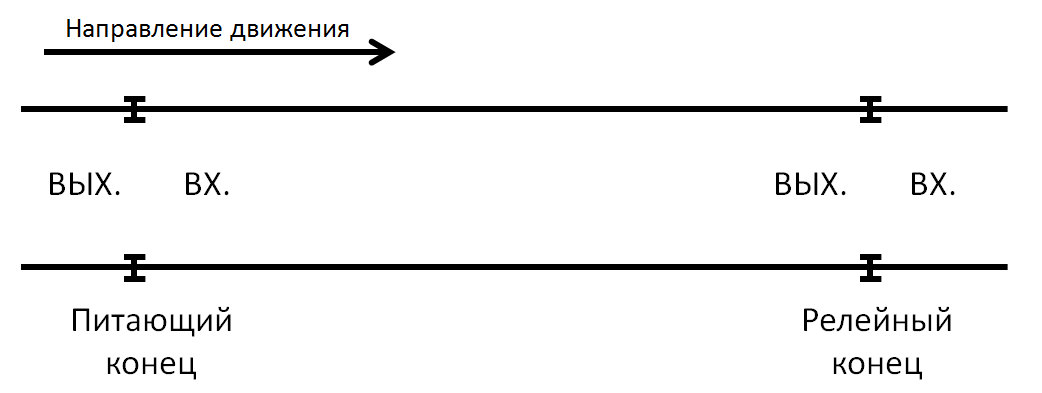

При открытии входного светофора на два желтых огня в рельсовую цепь, расположенную перед входным светофором, посылается код желтого огня. На предвходной сигнальной установке возбуждается реле З и фронтовым контактом замыкает цепь питания мигающего реле М, которое через контакт кодового трансмиттера начинает работать в импульсном режиме.

Вследствие импульсной работы реле М от специального конденсаторного дешифратора возбуждается контрольное реле КМ типа АНШ2-520. На предвходном светофоре появляется желтый мигающий огонь.

Таким образом, реле КМ проверяет импульсную работу реле М. Мигающий режим горения желтого огня на предвходном светофоре создается при помощи реле типа НМПШ2-400.

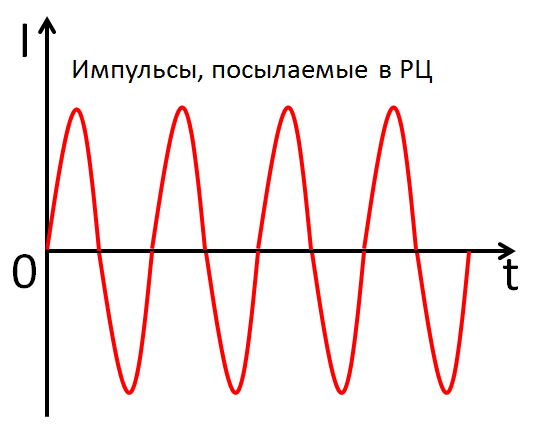

В качестве датчика импульсов используется кодовый путевой трансмиттер. Мигающее реле М Включено через контакт Ж2 кодового трансмиттера и работает в импульсном режиме с частотой порядка 40 периодов в минуту. Для получения замедления на отпадание якоря мигающего реле М одна из его обмоток зашунтирована собственным фронтовым контактом. Сделано это для того, чтобы сократить время разомкнутого состояния фронтового контакта реле М в течение большого интервала кода Ж, а в малых интервалах кода Ж якорь реле М не отпадает. В течение одного периода якорь реле М примерно 1 секунду находится в верхнем положении и 0.5 секунды в нижнем.

В большом интервале при отпавшем якоре М (реле КМ находится под током) ток в лампу желтого огня проходит через две обмотки огневого реле 180 Ом и 0.45 Ом и лампа в этот момент гаснет. При замыкании фронтового контакта реле М ток в лампу проходит только через малоомную обмотку огневого реле и лампа загорается. Мигающее реле нормально находится без тока.

Фронтовой контакт реле Ж2 включенный в схему мигающего реле, разрывает цепь питания мигающего реле одновременно с замыканием цепи лампы красного огня.При отсутствии этого контакта в момент занятия поездом блок- участка, расположенного за входным светофором, когда реле Ж2 обесточится и тыловым контактом включит на светофоре лампу красного огня, мигающее реле продолжает получать питание. Тогда на светофоре красный огонь будет гореть в мигающем режиме в течение времени замедления на опадание реле З, порядка 15-20 секунд.

Основные цепи сигнальной установки

Назначение: Проверяет целостность рельсовых нитей, контролирует состояние блок-участков, осуществляет увязку показаний светофоров при помощи кодирования.

Тип рельсовой цепи определяется родом тяги на перегоне:

a) При автономной тяге:

Применяются импульсные рельсовые цепи

b) Электротяга постоянного тока:

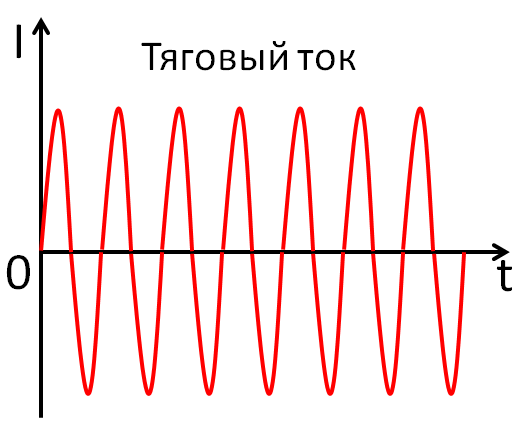

Применяются кодовые рельсовые цепи переменного тока частотой 50 Гц

c) Электротяга переменного тока:

2. Импульсная рельсовая цепь

Назначение: увязка между сигнальными установками, осуществляется по цепи Л-ОЛ. Кодовая рельсовая цепь частотой 50Гц имеет продолжительность от 1км до 2,6км

c) Питающий трансформатор

3. Дешифрирующая цепь

Назначение: предназначена для расшифровки кодовых сигналов, приходящих из рельсовой цепи и включения сигнальных реле.

a) Дешифратор типа ДА, который состоит из:

· Ж – сигнальное реле жёлтого огня;

· З – сигнальное реле зелёного огня.

Назначение: служит для управления огнями светофора, контроля исправности основной и резервной нити ламп красного огня.

a) Реле О – контроль основной нити лампы красного огня;

5. Цепь формирования и посылки кодов

Назначение: предназначена для формирования и посылки кодовых сигналов в рельсовую цепь.

a) КПТШ – зашифровывает, формирует кодовые сигналы;

b) Т – трансмиттерное реле.

6. Цепь смены направления движения

Назначение: служит для изменения направления движения при организации двустороннего движения.

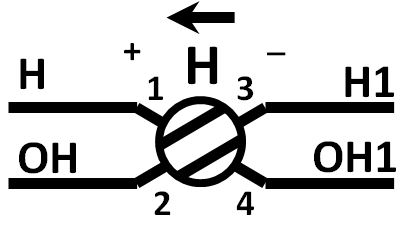

Реле Н под током прямой полярности (слева),

Реле Н под током обратной полярности (справа).

Если + источника питания подаётся в прямой провод (Н), то комбинированное реле (реле Н)получает прямую полярность, если в прямой провод (Н) подаётся – источника питания, то комбинированное реле (реле Н) получает обратную полярность.

Количество реле Н, включённых в цепь, зависит от количества сигнальных установок на перегоне.

Питание подаётся в цепь Н-ОН со станции приёма

7. Цепь контроля перегона

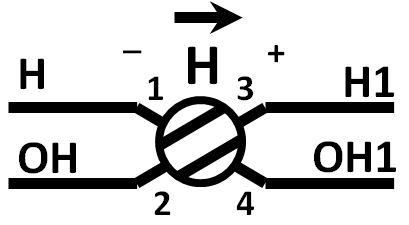

Назначение: осуществляет контроль перегоном при свободном и занятом состоянии.

· В прямой и обратный провод включаются контакты последнего сигнального реле Ж, установленного на данной сигнальной установке;

· Питание подаётся на цепь К-ОК со станции отправления.

Назначение: осуществляет подачу извещения на переезд или станцию и контролирует состояние блок-участков при движении по неправильному пути.

9. Цепь двойного снижения напряжения:

Назначение: посылка сигналов контроля аппаратуры на перегоне в системе частотного диспетчерского контроля.

a) Реле ДСН (контролирует подачу питания в цепь ДСН-ОДСН);

b) Камертонный генератор типа ГКШ или ГК6 (контролирует состояние аппаратуры на сигнальной точке).

Обозначение: СЦБ7-ДСН; СЦБ8ОДСН.

Назначение: осуществляет переменным и постоянным токами цепей и приборов сигнальной установки.

a) Реле А – контролирует основное питание;

b) Реле А1 – контролирует резервное питание.

11. Цепь увязки перегонных устройств со станционными:

Назначение: предназначена для увязки входного и предвходного светофоров и включения на предвходном светофоре дополнительных сигнальных показаний.

a) Реле ЗС – сигнальное реле зелёного огня, осуществляет включение предвходного светофора.

· ЗС, ОЗС заканчивается на предвходной сигнальной точке. По перегону проходит свободная пара проводов.

[Статья] Кодирование в системах автоблокировки постоянного тока

Действующие Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики [12] определяют, что на перегонах путевыми устройствами AЛC (устройствами кодирования) должны быть оборудованы:

— при автоматической блокировке—все перегонные рельсовые цепи;

— при полуавтоматической блокировке — рельсовые цепи участков приближения к станции, длина которых должна быть не мен «е длины тормозного пути для максимально реализуемой скорости с учетом длины пути, проходимого поездом за время, необходимое для приведения в действие локомотивных приборов AЛC и срабатывания автостопа.

Включение и выключение кодового питания рельсовых цепей осуществляется с помощью схем кодирования.

Схемы кодирования перегонных рельсовых цепей реализуют следующие основные функции:

1) выбор кода для посылки в рельсовую цепь в зависимости от сигнального показания светофора (в системах автоблокировки с проходными светофорами) или в зависимости от количества свободных блок-участков перед движущимся поездом (в системах автоблокировки без проходных светофоров);

2) посылку кодового сигнала навстречу движущемуся поезду;

3) прекращение кодирования при перегорании лампы красного огня;

4) автоматическое переключение непрерывного или импульсного питания рельсовой цепи на кодовое при вступлении на нее поезда и восстановление нормального питания при ее освобождении или непрерывное кодирование рельсовых цепей (в зависимости от типа системы А Б);

5) переключение направления кодирования при смене установленного направления движения (на однопутном перегоне) или при движении по неправильному пути (на двухпутном перегоне);

6) подачу кода КЖ в рельсовую цепь, находящуюся перед переездом. в хвост движущемуся поезду для контроля за освобождением участка приближения и открытием переезда. (В настоящем учебном пособии схемы кодирования рельсовых цепей на переезде не рассматриваются.)

Схемы кодирования перегонных рельсовых цепей имеют особенности в зависимости от типа системы АБ и схем включения путевых приборов рельсовой цепи (источника питания и путевого реле).

В соответствии с [12] при новом проектировании в системах АБ и АЛСО должны предусматриваться не кодируемые сигналами АЛС защитные участки за хвостом поезда. Защитным является участок пути, после освобождения которого в рельсовую цепь перед светофором может быть подан код КЖ. а на предыдущем светофоре — включен желтый (немигающий) огонь. Длина защитного участка должна быть не менее длины тормозного пути, необходимого поезду, движущемуся со скоростью, установленной для проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем. Согласно [1] максимально допустимая скорость в этом случае не должна превышать 60 км/ч для грузовых и пассажирских поездов; если на участке с АБ светофор расположен от следующего светофора на расстоянии менее требуемого тормозного пути, а на участке без АБ — на расстоянии менее тормозного пути поезда при полном служебном торможении, то максимально допустимая скорость проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем устанавливается начальником железной дороги.

Таким образом, при проезде проходного светофора с красным огнем наличие защитного участка обеспечивает остановку поезда до его соударения со стоящим впереди поездом или соударение на скорости не более 20 км/ч.

Кодирование в системах автоблокировки постоянного тока

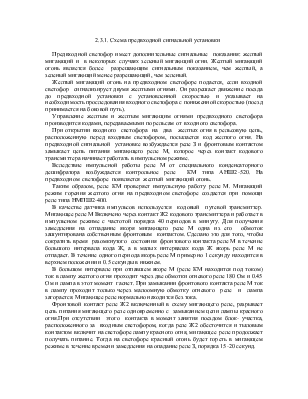

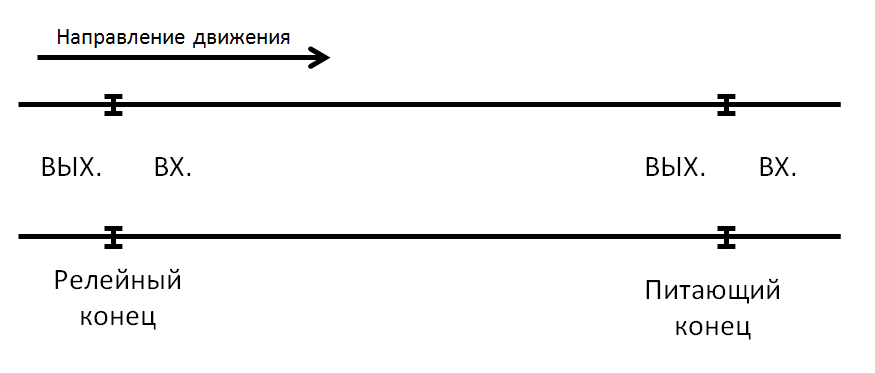

В системах АБ с импульсными рельсовыми цепями постоянного тока питание рельсовых цепей осуществляется по ходу поезда, т.е. поезд всегда вступает на питающий конец рельсовой цепи. Такое включение путевых приборов позволяет без использования дополнительной аппаратуры реализовать переключение импульсного питания рельсовой цепи на кодовое в момент вступления поезда на блок-участок.

2.2.1. Кодирование при двухпутной автоблокировке постоянного тока с двусторонним движением поездов

Схема кодирования рельсовых цепей в двухпутной автоблокировке постоянного тока с двусторонним движением поездов показана на рис. 2.1 [13]. На нем представлена аппаратура двух сигнальных установок — проходной (СУЗ) и предвходной (СУ1), расположенная в релейных шкафах у светофоров 3 и 1 соответственно.

В состав схем кодирования рельсовых цепей входят: КПТШ — кодовые путевые трансмиттеры; КТ — кодирующие трансформаторы; Т и ДТ — трансмиттерные реле, предназначенные для подачи кодов в рельсовые цепи соответственно при установленном правильном и неправильном направлении движения; контакты повторителя реле направления ПН, дополнительного кодово-включаю-щего реле ДКВ, путевого реле П и его повторителя П1, вспомогательных реле ПИ и ПИ1 (входящих в схему релейного дешифратора рельсовой цепи), сигнального реле С и его повторителя С1, линейного реле 1T, огневого реле О, аварийного реле А, реле контроля мигания КМ.

Рассмотрим работу схем кодирования рельсовых цепей при установленном правильном направлении движения. В этом случае при свободном блок-участке 5П реле И СУЗ получает импульсное питание от источника, расположенного в релейном шкафу светофора 5. Реле П, П1 и ПИ 1 находятся подтоком, поэтому кодирующий трансформатор отключен от рельсовой линии, трансмиттер КПТШ выключен (цепи включения трансформатора и трансмиттера ПХ-ОХ разорваны тыловыми контактами реле П), а трансмиттерное реле Т не получает питания (цепь подключения реле Т к КПТШ разорвана тыловым контактом реле ПИ1). Кодирование рельсовой цепи 5П не производится.

При вступлении поезда на блок-участок 5П прекращается работа импульсного путевого реле И в релейном шкафу СУЗ. Вследствие этого реле П, П1 и ПИ1 обесточиваются. Тыловыми контактами реле П замыкаются цепь включения КПТШ

ПХ-Д КТ(1) ОХ, а тыловым контактом реле ПИ1 — цепь включения реле Т

которое начинает работать в кодовом режиме. С вторичной обмотки трансформатора КТ питание подается в рельсовую цепь 5П через фронтовой контакт реле Т, обеспечивающий посылку кодовых комбинаций.

Выбор кода определяется контактами линейного реле Л и повторителя сигнального реле С1, а также огневого реле О и зависит от показания светофора 3 и целостности нитей его ламп.

Если на светофоре 3 горит зеленый огонь, реле Т подключено к контакту 3 КПТШ по цепи

и получает питание в режиме кода 3. В случае перегорания лампы зеленого огня обесточивается реле О и своим тыловым контактом подключает реле Т к контакту Ж трансмиттера. В рельсовую цепь 5П вместо кода 3 поступает код Ж.

Если на светофоре 3 горит желтый огонь, реле Т подключено к контакту Ж КПТШ по цепи

и получаст питание в режиме кода Ж. В случае перегорания лампы желтого огня изменения кода в рельсовой цепи не происходит.

Если па светофоре 3 горит красный огонь, реле Т подключено к контакту КЖ КПТШ но цепи

и получает питание в режиме кода КЖ. В случае перегорания лампы красного огня обесточивается реле О и своим фронтовым контактом размыкает цепь питания реле Т. В результате выдача кода КЖ в рельсовую цепь 5П прекращается.

После освобождения поездом рельсовой цепи 5П восстанавливается импульсное питание реле И, и схема приходит в исходное состояние (кодирование рельсовой цени не производится).

В случае выключения питания переменным током в релейном шкафу остановится КПТ, при этом его кон такт может остаться замкнутым. В результате реле Т будет постоянно находиться под током, идущим через этот контакт, что не позволит возобновить импульсную работу реле И при освобождении рельсовой цепи 5П. Чтобы исключить такое нарушение в работе схемы кодирования, в цепь питания реле Т включен фронтовой контакт аварийного реле А. При выключении питания переменным током реле А обесточится, его фронтовой контакт разомкнет цепь питания реле Т. Таким образом, при освобождении рельсовой цепи 5П возобновится импульсная работа реле И.

При переходе на неправильное направление движения цепи кодирования переключаются контактами реле ПН, которое включается и выполняет следующие функции:

— отключает от КПТШ реле Т и подключает дополнительное трансмиттерное реле ДТ;

— отключает кодовый трансформатор КТ от релейного конца рельсовой цепи и подключает его к питающему концу смежной рельсовой цени;

— отключает линейное реле Л от линейной цепи Л-ОЛ и включает в зту цепь дополнительное кодово-включающее реле ДКВ

— отключает питание всех ламп светофора и подключает огневое реле О к источнику питания (на рис. 2.1 не показано), в результате это реле постоянно находится под током и обеспечивает нормальную работу реле ДТ в кодовом режиме.

Рассмотрим работу схем кодирования рельсовых цепей при установленном неправильном направлении движения. В этом случае при свободном блок-участке ЗП реле И СУ 1 получает импульсное питание от источника, расположенного в релейном шкафу светофора 3. Трансформатор КТ отключен от рельсовой линии, трансмиттер КПТШ выключен. Реле ДКВ СУЗ включено в линейную цепь последовательно с реле Л СУ1. Вследствие большой разности сопротивлений обмоток этих реле (280 и 40 Ом соответственно) в возбужденном состоянии находится только реле Л. Реле ДТ не получает питания (цепь подключения реле ДТ к КПТШ разорвана фронтовым контактом реле ДКВ). Кодирование рельсовой цепи ЗП не производится.

С момента вступления поезда на участок ЗП в релейном шкафу светофора 1 перестает работать реле И, обесточиваются реле П, П1, ПИ1. Тыловыми контактами реле П1 и ПИ шунтируется линейная цепь Л-ОЛ, ток в ней возрастает, так как реле Л СУ 1 отключается от линейной цепи, в результате чего реле ДКВ СУЗ включается по цепи

Фронтовыми контактами реле ДКВ подключается к трансмиттеру реле ДТ по цепи

Реле ДТ, работая в кодовом режиме, обеспечивает посылку кодов в рельсовую цепь ЗП навстречу поезду.

Выбор кода определяется контактами реле Л и Cl. Линейное реле Л получает питание из релейного шкафа светофора 5 током прямой полярности, если впереди (по неправильному направлению движения) свободно не менее двух блок-участков, и током обратной полярности, если свободен один блок-участок. Соответственно нормальный или переведенный контакт реле Л подключает реле ДТ к контактам 3 или Ж трансмиттера. При занятом участке 5П линейная цепь разомкнута, реле Л и С1 — без тока. Реле С1 тыловым контактом переключает цепь реле ДТ для работы в режиме кода КЖ. Реле О, как отмечалось ранее, постоянно находится под током, так как в неправильном направлении светофоры не установлены, следовательно, не требуется контроль за горением их ламп.

С момента освобождения рельсовой цепи ЗП выключается ее кодирование и восстанавливается импульсный режим питания. Переключение происходит в интервале кода КЖ, который поступает в рельсовую цепь ЗП (блок-участок 5П занят). В момент замыкания тылового контакта реле ДТ в рельсовую цепь поступают импульсы постоянного тока, вырабатываемые маятниковым трансмиттером МТ.

На релейном конце рельсовой цепи ЗП (у светофора 1) начинает работать реле И, возбуждаются реле П, П1, ПИ 1. Фронтовыми контактами реле П1 восстанавливается линейная цепь Л-ОЛ: последовательно с реле ДКВ СУЗ включается реле Л СУ 1. Ток в цепи Л—ОЛ снижается, и реле ДКВ отпускает свой якорь, разрывая фронтовым контактом цепь питания реле ДТ, что прекращает кодирование рельсовой цепи ЗП.

Схема включения реле Т в релейном шкафу предвходного светофора 1 отличается от аналогичной схемы проходного светофора 3. Это обусловлено тем, что при горении на светофоре 1 желтого или зеленого мигающего огня в рельсовую цепь перед этим светофором должен подаваться код 3. Контролирует мигающий режим желтого огня реле КМ, которое своим фронтовым контактом подключает реле Т к контакту 3 трансмиттера. В случае возникновения неисправности в схеме мигания желтого или зеленого огня реле КМ обесточитcя и переключит своими контактами полярность питания линейного реле Л. Замыкая переведенный контакт поляризованного якоря, реле Л создает цепь для работы реле Т от кода Ж. При установленном неправильном направлении движения реле КМ постоянно обесточено, и его тыловой контакт обеспечивает создание цепей питания реле ДТ кодом Ж или 3. В остальном переключения цепей питания трансмиттерных реле производятся аналогично рассмотренному выше.

Нужна помощь по автоблокировке

Интересует принцип работа дешифратора ДА на предвходной сигнальной установке.

Смотрел в книгах там все на примере проходной с.у. где все и так понятно

конкретно интересует вопрос работа ДА если: на входном два желтых, а конкретно как мигает лампочка желтого огня на предвходном (реле М и КМ с ними что то я запутался с цепями их питания)

Если кто знает литературу с этим вопросом плиз поделитесь)или у кого есть какой материал)или кому не жалко своими словами рассказать можно я так то должен понять) спс заранее=)

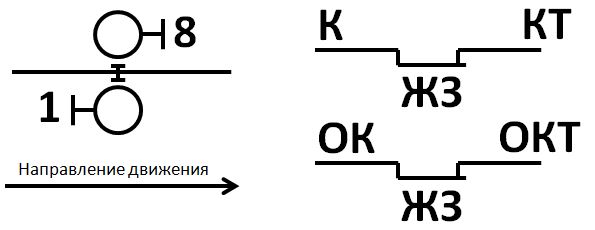

В случае установки маршрута на боковой путь по стрелочным переводам обычной марки крестовины на входном светофоре включаются два желтых огня или два желтых огня, из них верхний мигающий. Кодирование участка приближения будет осуществляться кодом Ж от входного светофора. У светофора предвходной точки в режиме этого кода работает импульсное путевое реле И, через дешифратор возбуждаются сигнальные реле Ж, Ж1, Ж2, ЖЗ и реле 3.

Реле ЗС на предвходной установке находится в выключенном состоянии, так как линейная цепь ЗС—ОЗС разомкнута. Фронтовыми контактами реле Ж2 и 3 замыкается цепь импульсного питания мигающего реле М.

Получение равномерного мигания достигается замедлением на отпускание якоря реле М. Для получения замедления реле М на отпускание якоря в малых интервалах кода Ж одна его обмотка шунтируется собственным фронтовым контактом, и оно работает в импульсном режиме с частотой 40 периодов в минуту. Импульсная работа мигающего реле М контролируется контрольным мигающим реле КМ, включенным по схеме конденсаторного дешифратора. Переключая контакт в цепи лампы светофора реле М включает последовательно с лампой или низкоомную обмотку реле РО (0,45 Ом), при этом лампа горит, или обе — высокоомную (180 Ом) и низкоомную, при этом лампа гаснет.

Замыкающее реле (З).

Предназначено для замыкания установленного маршрута и исключения задания маршрутов, враждебных установленному.

Нормально, при неустановленном маршруте, находится под током. Нормальное состояние замыкающего реле контролируется на пульте-табло горением лампочки или световой ячейки белым цветом.

При установке маршрута замыкающее реле обесточивается контактом главного сигнального реле и своими контактами:

– замыкает ходовые и охранные стрелки, участвующие в маршруте;

– исключает задание враждебных маршрутов;

– замыкает цепи питания сигнально-управляющего и групповых частотно- управляющих реле;

– включает зеленую полосу на пульте-табло (в ряде схем);

– переключает лампочки у маршрутных кнопок в режим постоянного горения;

– отключает лампочки «Размыкание маршрута» на пульте – табло.

Возбуждаются замыкающие реле:

– при автоматическом размыкании маршрута после проследования поездом маршрута в целом или его частей; в цепи возбуждения замыкающих реле может проверяться наличие контроля положения стрелок, входящих в маршрут;

– при искусственной разделке маршрута (при этом светофор, ограждающий установленный маршрут, должен иметь запрещающее показание, автоматический режим должен быть отменен).

Вопрос 3. Действия ДСЦП и механика СЦБ после замены монтажа стрелочного привода, замены контактных колодок автопереключателя или стрелочного кабеля.

По завершении работ на стрелке электромеханик совместно с дежурным по посту централизации проверяют правильность ее работы. При этом проверяются:

– перевод стрелки с пульта-табло;

– получение на пульте-табло контроля перевода стрелки в плюсовое и минусовое положения;

– соответствие фактического положения стрелки нажатию плюсовой (минусовой) стрелочной кнопки или положению стрелочной рукоятки и индикации на пульте- табло;

– потеря контроля положения стрелки при размыкании контрольных контактов автопереключателя электропривода;

– отсутствие контроля спаренных стрелок на пульте управления, когда они находятся в разных положениях;

– невозможность перевода стрелки при занятом изолированном участке;

– невозможность перевода замкнутой в маршруте стрелки;

– невозможность замыкания и получения на пульте-табло контроля положения стрелки при закладке шаблона 4 мм между остряком и рамным рельсом (при ремонте или переборке электропривода и гарнитуры).

Указанные проверки выполняют на основной и резервной схемах управления стрелкой.

По окончании проверок электромеханик делает запись в Журнале осмотра о проведенных проверках и включении стрелки в централизацию.

Дежурный по посту централизации ставит свою подпись под текстом записи электромеханика, и с этого момента стрелка считается включенной в централизацию.

Билет 13.

Вопрос 1. Порядок работы двухзначного светофора автоматического действия при проследовании поезда.

·При свободной и исправной рельсовой линии путевое реле находится под током, тем самым, контролирует свободное и исправное ее состояние и через фронтовые контакты выдает об этом информацию для управления показаниями светофоров автоблокировки или использования при проверке зависимостей в устройствах электрической централизации (рис.5.6).

Рис.5.6. Рельсовая цепь свободна Рис.5.7. Рельсовая цепь занята

от подвижного состава подвижным составом

Обозначения на схемах: Ic – сигнальный ток; Т – питающий трансформатор рельсовой цепи; П – путевое реле; СТ сигнальный трансформатор светофора.

·При вступлении поезда на рельсовую цепь первая же колесная пара шунтирует ее, ток до путевого реле не доходит, и оно обесточивается. Происходит размыкание фронтовых контактов и замыкание тыловых. На светофоре отключается разрешающее показание и включается запрещающее (рис.5.7).

После освобождения рельсовой цепи поездом путевое реле встает под ток.

Вопрос 2. При проследовании поезда по маршруту одна из стрелок маршрута потеряла контроль положения. Действия ДСЦП в этом случае.

Вопрос 3. Назначение кнопки закрытия сигнала (КЗС). Принцип работы реле закрытия сигнала (ЗС). Назначение общей кнопки отмены маршрута (ОМОК). Порядок пользования.

Применяется в ранних системах маршрутно-релейной централизации с кнопочным управлением и в централизации с рукояточным управлением.

Реле ЗС устанавливается по одному на каждую сигнальную группу.

Нормально реле ЗС находится под током, получая питание через тыловые контакты маршрутно-наборных реле, относящихся к данной сигнальной группе. При задании маршрута, когда встает под ток соответствующее маршрутно-наборное реле, создается цепь питания реле ЗС через фронтовой контакт маршрутно-наборного реле и кнопку «КЗС» соответствующего светофора. Фронтовые контакты реле ЗС включены в цепь питания кнопочных реле.

При необходимости перекрыть светофор и отменить маршрут нажимается кнопка «КЗС». При этом:

– обесточивается реле ЗС,

– обесточиваются кнопочные реле данного маршрута,

– обесточивается маршрутно-наборное реле,

– обесточиваются главное сигнальное и сигнально-управляющее реле – светофор перекрывается на запрещающее показание,

– с замедлением встает под ток реле ЗС,

– встают под ток замыкающие реле.

Если имело место полное замыкание маршрута, воспользоваться кнопкой «ВКМ» для искусственной разделки маршрута.

Кнопка ОМОК предназначена для отмены окончательно замкнутого маршрута.

Отмена окончательно замкнутого маршрута:

1. Нажимается на 2-3 секунды и отпускается кнопка «ГОК» – на пульте-табло начинает мигать красная лампочка; на светофоре продолжает гореть разрешающее показание.

2. Нажимается, кратковременно, кнопка «ОМОК» – загорается красная лампочка у этой кнопки.

3. Одновременно или последовательно с кнопкой «ОМОК» нажимается одна из кнопок задания маршрута:

– обесточиваются кнопочные реле, гаснут лампочки у кнопок задания маршрута;

– обесточивается маршрутно-наборное реле;

– гаснет зеленая полоса на пульте-табло (не во всех схемах);

– обесточиваются главное сигнальное и сигнально-управляющее реле;

– светофор перекрывается на запрещающее показание;

– гаснут красные лампочки у кнопок «ГОК» и «ОМОК»;

– замыкающие реле остались без тока, лампочки контроля состояния замыкающих реле не горят.

4. Далее производится искусственная разделка маршрута одновременным нажатием кнопок «ИРК» и «ОИРК». Искусственная разделка маршрута производится при отключенных автоматических режимах.

Билет 14.

Вопрос 1. Принцип работы системы обнаружения перегревы букс подвижного состава (ПОНАБ и ДИСК-Б). Обязанности ДСЦП по контролю функционирования аппаратуры ПОНАБ и ДИСК-Б, установленной на посту централизации.

ПОНАБ – устройство, предназначенное для обнаружения греющихся букс бесконтактным способом при движении поезда.

ДИСК–Б – представляет собой дальнейшее развитие и совершенствование устройства ПОНАБ и является базовой подсистемой комплексной дистанционно-информационной системы обнаружения перегретых букс, неровностей колес, волочащихся и провисающих деталей ДИСК-БКВ-Ц. ДИСК–Б – это функционально законченная подсистема, которая может работать самостоятельно; остальные подсистемы: ДИСК–К, ДИСК–В могут работать только совместно с ДИСК–Б.

Принцип действия ПОНАБ основан на регистрации и оценке интенсивности инфракрасного (теплового) излучения, испускаемого корпусом греющейся буксы.

Чувствительным элементом, воспринимающим инфракрасное излучение, является болометр. При попадании на болометр излучения от корпуса буксы меняется его сопротивление и на выходе болометра появляется электрический сигнал, величина которого прямо пропорциональна интенсивности излучения, исходящего от корпуса буксы. Сигнал усиливается, запоминается и обрабатывается в определенном порядке. После обработки и оценки величины сигнала выдается информация о нагреве буксы.

Для фокусировки инфракрасного излучения на чувствительный элемент болометра применяется оптическая система.

Болометр, оптическая система и устройства предварительного усиления сигналов размещаются в напольных камерах, которые устанавливаются с двух сторон вне колеи пути. В ПОНАБе напольных камер две, в ДИСК–Б – четыре

(по две с каждой стороны пути). Расположение напольных камер, ориентирование оптической системы болометра, порядок проведения температурного контроля буксового узла максимально исключают попадание на болометр теплового излучения от посторонних источников.

с указанием номера оси в вагоне с греющейся буксой.

Предусмотрена самодиагностика работоспособности системы от встроенного имитатора нагрева букс; имитируется проход условного шестиосного контрольного вагона, в котором греются буксы 4, 5 и 6 осей.

Система ПОНАБ работоспособна при скоростях движения от 5 до 250 км/час.

Скорость движения при нахождении поезда в зоне контроля установлена 25 км/час без применения торможения.

Система ДИСК-Б также позволяет выявить заторможенные колесные пары, тип букс в вагоне (роликовая или скольжения). Если тепловые сигналы, принятые от букс правой и левой сторон одной оси, одинаковы и превышают некоторый заданный уровень, это является признаком заторможенности колесной пары, о чем и выдается информация.

Известно, что при нормальной работе буксы скольжения имеют более высокую температуру, чем роликовые буксы. Принимаемые от букс вагона тепловые сигналы запоминаются и обрабатываются. Если принятые сигналы, в большинстве своем, превышают некоторый установленный уровень, это указывает, что вагон оборудован буксами скольжения, если сигналы меньше этого уровня – вагон с роликовыми буксами.

Далее результаты контроля передаются на пост централизации, где размещено станционное оборудование, и на центральный пункт сбора информации (ЦДПШ).

Объем информации, выдаваемой аппаратурой ПОНАБ:

– общее количество вагонов в поезде;

– количество неисправных вагонов в поезде;

– признак функциональной исправности или неисправности аппаратуры

(Р – исправна, Н – неисправна).

Объем информации, выдаваемой аппаратурой ДИСК–Б:

– время вступления поезда на участок контроля (часы, минуты, секунды);

– уровень нагрева букс в условных единицах с левой и правой сторон;

– точное указание порядкового номера оси в вагоне и номера вагона с греющейся буксой в поезде; если букса перегрета, то после номера оси вагона один раз печатается буква «М»;

– указание типа буксового узла вагона, в котором выявлены греющиеся буксы;

– общее количество вагонов в поезде;

– порядковый номер поезда за смену;

– время вывода информации о поезде на печать (часы, минуты, секунды).

Выводимая на печать информация о динамике колес, негабарите смыслового значения в ДИСК–Б не имеет.

При проходе поездом участка контроля и наличии в нем вагона с греющейся буксой включается световая и звуковая сигнализация на пульте оператора:

– загорается светодиод «Тревога – 1», что указывает на наличие греющейся буксы (температура шейки свыше 100˚С);

Звуковая сигнализация отключается нажатием кнопки «Зв» (звонок) на пульте оператора.

Если при срабатывании тревожной сигнализации распечатка о вагонах с греющимися буксами не прошла, ее необходимо вызвать искусственно до вступления очередного поезда в зону контроля (на блоке сопряжения переключатель «РАБОТА – КОНТРОЛЬ» поставить в положение «Контроль» и нажать кнопку «Пуск»). Если и в этом случае распечатки не будет, необходимо вывести информацию на пульт оператора.

О всех случаях неправильной работы, неисправности ПОНАБ (ДИСК-Б) необходимо докладывать ДЦХ, ЦДПШ и сделать запись в Журнале осмотра.

При приеме дежурства производится проверка работоспособности аппаратуры ПОНАБ и ДИСК–Б с записью в Журнале осмотра.

Аппаратура ПОНАБ проверяется переключением тумблера на пульте оператора в положение «контроль» с росписью на регистрационной ленте.

Аппаратура ДИСК–Б проверяется по следующим показаниям:

а) на пульте оператора:

– светится светодиод «СЕТЬ», означающий исправность питания аппаратуры;

– светодиод «АПС» не горит, что соответствует исправности линии связи и каналообразующей аппаратуры;

– светодиод «МПУ» прерывисто загорается только в момент печати принтера, что соответствует исправности печатающего устройства;

б) на печатающем устройстве:

– светится светодиод «ГОТ», – принтер переведен в режим управления с блока сопряжения;

– светится светодиод «КАЧ», – включен режим качественной печати.

Установить регистр номера поезда в нулевое состояние нажатием кнопки «РНП» на пульте оператора и убедиться в этом по индикатору нажатием кнопки «НОМЕР».

Убедиться по индикатору в правильном показании текущего времени нажатием кнопки «ВРЕМЯ» на пульте оператора.

При проходе поездом участка контроля убедиться, что мигает светодиод «ПОЕЗД», и нажатием кнопки «ВАГОНЫ» убедиться в правильном счете вагонов и осей (оси на индикаторе отображаются справа от точки, вагоны – слева). После ухода поезда с участка контроля счетчик должен обнулиться.

Переключатель «РАБОТА – КОНТРОЛЬ» на блоке сопряжения переключить в положение «контроль» и дождаться контрольной распечатки от одного или нескольких поездов.

Расписаться на ленте печатающего устройства с указанием числа, месяца и года.

Вопрос 2. При установке маршрута лампы сигнальных кнопок мигают, лампа замыкающего реле (ЗР) не погасла. Действия ДСЦП в этом случае.

Вопрос 3. Конструкция и место установки светофоров типа «Метро», типа «МПС». Условные обозначения огней.

Типы, конструкция, правила установки светофоров.

·На метрополитене применяются светофоры следующих типов:

— светофоры типа МПС, устанавливаемые на наземных участках;

— светофоры типа «Метро», устанавливаемые в тоннелях.

·Светофоры типа МПС имеют:

— отклоняющие вставки, обеспечивающие видимость показаний светофора

на кривых участках пути и в непосредственной близости от светофора;

— фоновый щит, окрашенный с лицевой стороны в черный цвет, что улучшает восприятие сигнальных показаний светофора;

— защитные козырьки, исключающие засветку линз от посторонних источников света и ложное восприятие сигнальных показаний светофора.

·Светофоры типа «Метро» имеют:

— упрощенную оптику, состоящую из линзы-светофильтра, закрытую снаружи защитным стеклом;

— не имеют фонового щита и защитных козырьков.

·Основной частью светофора является светофорная головка, которая может устанавливаться на мачте, кронштейне или мостике, а также на специальных фундаментах (карликовые светофоры на путях депо).

Светофорная головка представляет собой литой корпус на одно, два и три показания. С передней стороны в корпусе имеются круглые окна, в которых размещаются линзы – светофильтры, задняя сторона закрывается крышкой, шарнирно крепящейся к корпусу.

·Светофорные головки на два и три показания внутри разделяются на отсеки светонепроницаемыми перегородками. Внутрь каждого отсека устанавливается светодиодный излучатель.

В тоннелях устанавливают светодиодные излучатели типа ИСМПЛ с линзовым комплектом, который фокусирует световой поток и окрашивает его в соответствующий цвет.

Светодиодные излучатели типа ММ, МТ, ИСУМ устанавливают без линзовых комплектов, т.к. они имеют собственные рассеиватели. Такие излучатели устанавливают на открытых участках и в депо.

Светофоры, как правило, устанавливаются с правой стороны, с соблюдением габарита приближения оборудования; минимальное расстояние от оси пути

1700 мм, высота нижней линзы светофорной головки над уровнем головок рельсов должна быть 2300 мм.

Условные обозначения огней светофоров.

| Сигнальные огни |

| красный |

| желтый |

| зеленый |

| лунно-белый |

| синий |

| мигающий |

| недействующий |

Билет 15.

Вопрос 1. Принцип действия контроля за скоростью движения поездов, применяемого для увеличения пропускной способности светофоров.

6.21.В целях увеличения пропускной способности разрешается дополнение автоблокировки устройствами внепоездного контроля скорости движения поездов, допускающими открытие светофора при неполном освобождении поездом защитного участка за следующим светофором.

На линиях, не оборудованных АЛС-АРС, устройства внепоездного контроля скорости должны быть предусмотрены на спуске круче 0,025 протяжением более 800 м, если на подходе к станции эти спуски заканчиваются на расстоянии менее 250 м до начала пассажирской платформы.

Скорость движения поездов на таких участках до оборудования их устройствами внепоездного контроля скорости устанавливается начальником метрополитена.

На тупиковых путях, предназначенных для оборота составов, могут применяться устройства внепоездного контроля скорости въезда на эти пути.

Принцип действия внепоездного контроля скорости основан на фиксировании прохода хвостовым вагоном поезда выделенного контрольного участка пути в начале рельсовой цепи за установленный интервал времени (1 сек).

Если хвостовой вагон поезда проходит контрольный участок станционной рельсовой цепи (примерно 5 – 6 м) за время менее 1 секунды, то на входном светофоре, в ограждаемый участок которого эта рельсовая цепь входит как защитный участок, включается разрешающее показание до полного освобождения указанной рельсовой цепи.

В случае, когда время прохождения контрольного участка будет более 1 сек, внепоездной контроль скорости не срабатывает, и разрешающее показание на светофоре включается после полного освобождения указанной рельсовой цепи.

224 А Б 224 с В 222 с

Такой порядок включения разрешающего показания на светофоре не создает угрозы безопасности движения поездов, так как в случае проследования поездом контрольного участка со скоростью равной или выше расчетной и включении на светофоре разрешающего показания до полного освобождения защитного участка произойдет экстренное торможение, поезд до остановки обязательно освободит защитный участок, т.е. создание аварийной ситуации исключается.

Схема внепоездного контроля скорости приводится в исходное состояние после освобождения поездом рельсовой цепи, на которой осуществляется контроль скорости. Лампа датчика световых лучей (ДСЛ) загорается при занятии рельсовых цепей 224, 224с, 222с.

Отсчет времени проследования контрольного участка начинается с момента освобождения рельсовой цепи 224. Поезд за 1 секунду должен освободить участок АБ и должно встать под ток реле ФС (приемник световых лучей). Это произойдет, если скорость движения поезда превышает расчетную, и тогда на светофоре, ограждающем рельсовую цепь 224с, появится разрешающее показание до освобождения участка БВ.

Схема внепоездного контроля скорости приходит в исходное состояние после освобождения рельсовой цепи 224с

Вопрос 2. Порядок искусственного размыкания маршрута. Случаи, при которых его необходимо производить. Пользование кнопками ИРК (ВКМ) и ОИРК.

Размыкание (разделка) маршрута – процесс обратный замыканию. В процессе размыкания сначала отменяется маршрут, т.е. светофор перекрывается на запрещающее показание, а затем размыкаются стрелки и враждебные маршруты. Появляется возможность задания маршрутов.

Искусственное размыкание (разделка) маршрута производится:

а) при отмене неиспользованного окончательно замкнутого маршрута;

б) если при проследовании поезда не произошло автоматическое размыкание маршрута.

Порядок искусственного размыкания маршрута (для случая «а»):

1. Нажимается на 2-3 секунды и отпускается кнопка «ГОК» – на пульте-табло начинает мигать красная лампочка; на светофоре продолжает гореть разрешающее показание.

2. Нажимается, кратковременно, кнопка «ОМОК» – загорается красная лампочка у этой кнопки.

3. Одновременно или последовательно с кнопкой «ОМОК» нажимается одна из кнопок задания маршрута:

– обесточиваются кнопочные реле, гаснут белые лампочки у кнопок задания маршрута;

– обесточивается маршрутно-наборное реле;

– гаснет зеленая полоса на пульте-табло (не во всех схемах);

– обесточиваются главное сигнальное и сигнально-управляющее реле;

– светофор перекрывается на запрещающее показание;

– гаснут красные лампочки у кнопок «ГОК» и «ОМОК»;

– замыкающие реле остались без тока, лампочки контроля состояния замыкающих реле не горят.

4. (для случая «б» только п.4)Далее производится искусственная разделка маршрута одновременным нажатием кнопок «ИРК» и «ОИРК». Искусственная разделка маршрута производится при отключенных автоматических режимах.

Вопрос 3. Назначение и устройство изолирующих стыков. Работа бесстыковой рельсовой цепи.

·Смежные обособленные участки электрически изолируются друг от друга с помощью изолирующих стыков, которые служат физической границей между рельсовыми цепями. Сигнальный ток замыкается в пределах собственной рельсовой цепи, не оказывая влияния на работу смежных рельсовых цепей.

·На метрополитенах в настоящее время в основном используют изолирующие стыки клееболтового типа (рис.5.2). Изолирующие стыки клееболтового типа изготавливают в стационарных условиях, скрепляя два типовых рельсовых звена металлическими накладками 1, обклеенными с внутренней стороны стеклотканью 2 с помощью эпоксидного клея. Стержни 3 болтов обклеивают стеклотканью, чтобы не допустить электрического контакта с рельсами. При сборке стыка концы рельсов также покрывают эпоксидным клеем и накладки оказываются не только стянутыми болтами, но и приклеенными к шейкам рельсов. Изолирующие стыки клееболтового типа по сравнению с другими типами являются более надежными по механической прочности и изоляционным свойствам.

Рис.5.2. Клееболтовой изолирующий стык Рис.5.3. Изолирующий стык с лигнофолевыми

накладками

По способу изоляции смежных рельсовых цепей различают рельсовые цепи с изолирующими стыками и бесстыковые (тональные) рельсовые цепи.

·Бесстыковые рельсовые цепи (БРЦ) характеризуются отсутствием изолирующих стыков на границах смежных рельсовых цепей. В этом случае смежные рельсовые цепи должны питаться сигнальными токами разных частот.

Бесстыковые рельсовые цепи

Г1, Г2 – путевые генераторы; ПП3 ÷ ПП9 – путевые приемники;

475/ 8, 725/12 – частоты модулированного сигнального тока;

·В качестве сигнальных токов в бесстыковых рельсовых цепях применяют амплитудно-модулированные токи тональных частот в диапазоне 425 – 775 Гц. На основании этого бесстыковые рельсовые цепи называют также тональными рельсовыми цепями (ТРЦ). На метрополитене в настоящее время в ТРЦ используют частоты 475 Гц, 725 Гц и 775 Гц.

Как правило, две смежные рельсовые цепи имеют общий питающий конец, то есть один комплект аппаратуры питает две рельсовые цепи. На релейном конце устанавливают два последовательно соединенных путевых приемника, настроенных на разные частоты.

·Особенность работы БРЦ по сравнению с рельсовыми цепями промышленной частоты с изолирующими стыками состоит в том, что их занятие и освобождение поездом фиксируется не в момент вступления и проследования точки подключения аппаратуры, а на некотором расстоянии от нее, что определяет на границе рельсовых цепей наличие зоны дополнительного шунтирования по приближению и удалению поезда.

Фактическая длина бесстыковой рельсовой цепи всегда будет больше ее физической длины, определяемой точками подключения аппаратуры, на длину зоны дополнительного шунтирования, которая может быть 12 – 25 метров.

Зона дополнительного шунтирования – это участок пути от точки подключения аппаратуры рельсовых цепей до местонахождения колесной пары подвижного состава, когда наступает (или сохраняется) шунтирование рельсовой цепи.

Наличие зоны дополнительного шунтирования не влияет ни на безопасность движения поездов, ни на пропускную способность линии.

Там, где необходимо точно зафиксировать границу между смежными рельсовыми цепями, устанавливают изолирующие стыки; изолирующие стыки могут устанавливаться только на одном конце рельсовой цепи. Аппаратура бесстыковых рельсовых цепей одинаково устойчиво работает как при отсутствии, так и при наличии изолирующих стыков.

Билет 16.

Вопрос 1. Принцип работы автоматизированного рабочего места поездного диспетчера (АРМ-ПД), дежурного по посту централизации (АРМ-ДСЦП).

АРМ ПД предназначено для выдачи команд управления стрелками и сигналами на линии, отображения поездного положения и состояния устройств СЦБ, а также поездных устройств АЛС – АРС.

Система ДЦ – АРМ ПД выполняет следующие основные функции:

1. Телесигнализации – отображение на мониторе ПЭВМ состояния устройств СЦБ и поездного положения.

2. Телеуправления – диспетчерское управление стрелками и сигналами от ПЭВМ.

3. Отображение информации о номерах маршрутов поездов и случаях отключения АРС (ДАУ – АРС) на составах.

4. Автоматическое опробование стрелок и возможность задания маршрутов перед началом движения поездов.

5. Ведение графика исполненного движения в табличном виде и на плоттере.

6. Вспомогательные функции:

6.1. Архивацию на центральной ПЭВМ с привязкой к реальному времени (срок хранения 5 дней):

– телесигналов (ТС), поступивших с линии;

– команд управления (ТУ) с личным паролем, выдаваемых ДЦХЗ в центральную ПЭВМ;

– команд управления, выдаваемых в линию с центральной ПЭВМ.

6.2. Видеоархив, обеспечивающий просмотр индикации видеограмм станций с путевым развитием или фрагментов линий за любой интервал времени в любой из 5 последних дней.

6.3. Автоматическую коррекцию времени один раз в час по сигналу от часов единого времени метрополитена, автоматическую коррекцию сезонного времени весной и осенью.

В состав АРМ ПД входят следующие технические средства:

– две центральные ПЭВМ: основная (ЦК – А) и резервная (ЦК – Б), расположенные в Инженерном корпусе;

– две ПЭВМ поездного диспетчера линии ДЦХ-1 (правая и левая);

– две ПЭВМ поездных диспетчеров ДЦХ-3, предназначенные для управления движением на участках линии;

– служебная ПЭВМ для технического персонала;

– табло поездного диспетчера;

Питание каждой ПЭВМ осуществляется от сети через источник бесперебойного питания, который обеспечивает электропитание компьютера при отсутствии напряжения в сети в течение 15 минут.

Все компьютеры, входящие в состав АРМ ПД включены в локальную вычислительную сеть (ЛВС), что позволяет осуществлять обмен информацией между ними. В эту ЛВС включаются АРМ ЭЦ станций, на которых предусматривается местное управление с их использованием.