какую часть гидросферы занимают поверхностные воды суши

Что такое гидросфера Земли: описание, схема, составные части и влияние человека

Гидросфера представляет собой водную оболочку Земли, включающую суммарную массу воды найденной на, под и над поверхностью планеты. Вода гидросферы может находится в трех агрегатных состояниях: в жидком (вода), твердом (лед) и газообразном (водяной пар). Уникальная в Солнечной системе гидросфера Земли играет одну из первостепенных ролей для поддержания жизни на нашей планете.

Общий объем вод гидросферы

Земля имеет площадь около 510 066 000 км²; почти 71 % поверхности планеты покрыто соленой водой с объемом около 1,4 млрд. км³ и средней температурой около 4° C, не намного выше точки замерзания воды. В Мировом океане содержится почти 94% объема всей воды Земли. Остальная часть встречается в виде пресной воды, три четверти из которой, заперты в виде льда в полярных регионах. Большая часть оставшейся пресной воды – это грунтовые воды, содержащиеся в почвах и горных породах; и менее 1% водных ресурсов находится в озерах и реках мира. В процентах атмосферный водяной пар является незначительным, но перенос воды, испарившейся из океанов на поверхность суши, является неотъемлемой частью гидрологического цикла, который обновляет и поддерживает жизнь на планете.

Объекты гидросферы

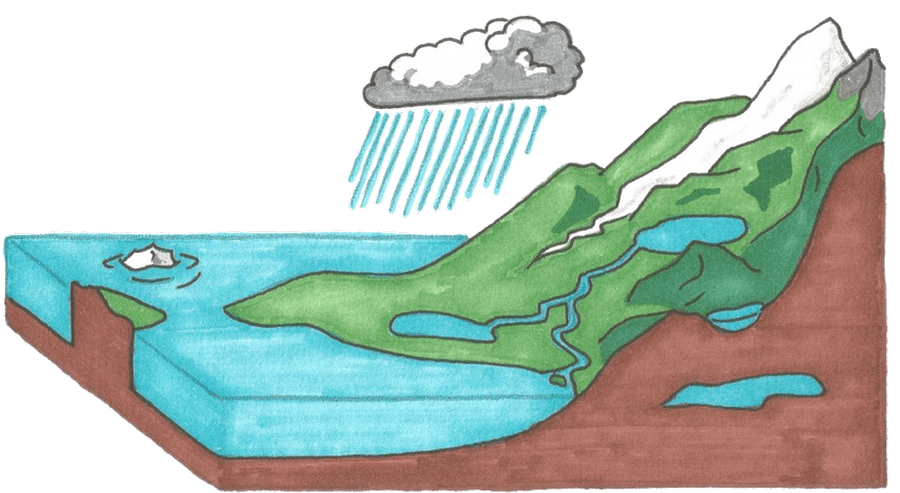

Объектами гидросферы выступают все жидкие и замерзшие поверхностные воды, грунтовые воды в почве и горных породах, а также атмосферный водяной пар. Всю гидросферу Земли, как показано на схеме выше можно разделить на следующие крупные объекты или части:

Круговорот воды в природе

Гидрологический цикл включает в себя перемещение воды из океанов через атмосферу на континенты, а затем обратно в океаны над, по и под поверхностью суши. Цикл включает такие процессы, как осаждение, испарение, транспирацию, инфильтрацию, перколяцию и сток. Эти процессы действуют во всей гидросфере, которая простирается примерно на 15 км в атмосферу и примерно до 5 км вглубь земной коры.

Около трети солнечной энергии, которая достигает поверхности Земли, расходуется на испарение океанической воды. Полученная атмосферная влажность конденсируются в облаках, дожде, снегу и росе. Влажность является решающим фактором в определении погоды. Это движущая сила штормов и она отвечает за разделение электрического заряда, что является причиной молнии и, следовательно, естественных лесных пожаров, которые отрицательно воздействуют на некоторые экосистемы. Осадки увлажняют почву, пополняют подземные водоносные горизонты, разрушают ландшафт, питают живые организмы и наполняет реки, которые переносят растворенные химические вещества, и отложения обратно в океаны.

Значение гидросферы

Вода играет важную роль в круговороте углерода. Под действием воды и растворенного углекислого газа кальций выветривается из континентальных пород и переносится в океаны, где образуется карбонат кальция (включая раковины морских организмов). В конечном итоге карбонаты осаждаются на морском дне и литифицируются образуя известняки. Некоторые из этих карбонатных пород позже погружаются в недра Земли благодаря глобальному процессу тектоники плит и расплавляются, что приводит к выделению двуокиси углерода (например, из вулканов) в атмосферу. Гидрологический цикл, круговорот углерода и кислорода через геологические и биологические системы Земли являются основой для поддержания жизни планеты, формирования эрозии и выветривания континентов, и они резко контрастируют с отсутствием таких процессов, к примеру, на Венере.

Проблемы гидросферы

Существует множество проблем, которые непосредственно связаны с гидросферой, однако наиболее глобальными являются следующие:

Повышение уровня моря

Повышение уровня моря является новой проблемой, которая может затронуть многих людей и экосистемы во всем мире. Измерения уровня прилива показывают всемирное увеличение уровня моря на 15-20 см, и МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) предположила, что рост обусловлен расширением океанической воды из-за повышения температуры окружающей среды, таяния горных ледников, и ледяных шапок. Большинство ледников Земли тают из-за глобального изменения климата, и многие научные исследования показали, что скорость этого процесса увеличивается, а также оказывает значительное влияние на глобальный уровень моря.

Уменьшение арктического морского льда

За последние несколько десятилетий арктический морской лед значительно уменьшился в размерах. Недавние исследования NASA показывают, что он сокращается со скоростью 9,6 % за десятилетие. Такое истончение и отвод льда оказывает влияние на соленость океана, баланс тепла и места обитания животных. Например, популяции белых медведей снижаются из-за разрыва льда, который отделяет их от суши и многие особи в попытках переплыть, тонут. Эта потеря морского льда также влияет на альбедо или отражательную способность поверхности Земли, в следствии чего, темные океаны поглощают больше тепла.

Изменение количества осадков

Увеличение количества осадков может привести к наводнениям и оползням, а снижение – к засухам и пожарам. События Эль-Ниньо, муссоны и ураганы также влияют на краткосрочное глобальное изменение климата. Например, изменение океанических течений у берегов Перу, связанное с событием Эль-Ниньо, может привести к изменениям погодных условиях на всей территории Северной Америки. Изменения характера муссонов из-за повышения температуры способны вызвать засухи в районах по всему миру, которые зависят от сезонных ветров. Ураганы, усиливающиеся с повышением температуры морской поверхности, в будущем станут более губительными для людей.

Таяние вечной мерзлоты

При повышении глобальной температуры вечная мерзлота тундры тает. Это больше всего влияет на людей живущих в этой природной зоне, поскольку почва на которой расположены дома становится нестабильной. Мало того, что есть немедленный эффект, ученые опасаются, что таяние вечной мерзлоты высвободит огромное количество двуокиси углерода (CO2) и метана (CH4) в атмосферу, что в значительной степени повлияет на окружающую среду в долгосрочной перспективе. Высвобожденные парниковые газы будут способствовать дальнейшему глобальному потеплению за счет выделения тепла в атмосферу.

Антропогенное влияние человека на гидросферу

Люди оказали значительное влияние на гидросферу нашей планеты, и это будет продолжаться поскольку население Земли и потребности человечества увеличиваются. Глобальное изменение климата, загрязнение водных ресурсов, затопление рек, дренаж водно-болотных угодий, сокращение потока и орошение оказали давление на существующие пресноводные системы гидросферы. Устойчивое состояние нарушается выбросом токсичных химических веществ, радиоактивных веществ и других промышленных отходов, а также утечкой минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов в водные источники Земли.

Кислотный дождь, вызванный выбросом диоксида серы и оксидов азота от сжигания ископаемого топлива, стал всемирной проблемой. Считается, что подкисление пресноводных озер и повышенная концентрация алюминия в их водах, ответственны за значительные изменения в экосистемах озер. В частности, во многих озерах сегодня нет значительных популяций рыб.

Эвтрофикация, вызванная вмешательством человека, становится проблемой для пресноводных экосистем. По мере того, как избыточные питательные и органические вещества из сточных вод от сельского хозяйства и промышленности выпускаются в водные системы, они становятся искусственно обогащенными. Это влияет на прибрежные морские экосистемы, а также на введение органического вещества в океаны, что в разы больше, чем в дочеловеческие времена. Это вызвало биотические изменения в некоторых областях, таких как Северное море, где лучше развиваются цианобактерии и хуже – диатомовые водоросли.

При увеличении численности населения потребность в питьевой воде также возрастет, и во многих районах мира из-за изменения температуры, пресная вода чрезвычайно труднодоступна. Поскольку люди безответственно изменяют направление рек и исчерпывают естественные запасы воды, это создает еще больше проблем.

Люди оказали большое влияние на гидросферу и будут продолжать это делать в дальнейшем. Важно понимать воздействие, которое мы оказываем на окружающую среду, и работать над тем, чтобы уменьшить негативные последствия.

Что называют водами суши и что к ним относится?

Большая часть воды на нашей планете сосредоточено в Мировом океане. Если быть более точными, на него приходится 96,6% запасов воды. Остальные же 3,4% гидросферы приходятся на водоемы, которые все вместе образуют так называемую воду суши. Справедливости ради надо отметить, что также частью гидросферы является и водяной пар в атмосфере, но его доля не превышает 0,001%.

Воды суши могут быть разделены подземные воды и воды поверхностные. На подземные воды приходится примерно 1,7% всей гидросферы, то есть половина вод суши. Выделяют множество категории подземных вод: грунтовые, артезианские, почвенные и т.д.

В составе поверхностных вод наибольший объем занимают ледники. Их доля почти равна доле подземных вод, то есть на них приходится около половины всех вод суши. Ледники являются основной криосферы Земли – части гидросферы, которая объединяет воду, находящуюся в твердом агрегатном состоянии. К криосфере также относят снежный покров и воду, формирующую районы вечной мерзлоты.

Также к поверхностным водам относят многочисленные водоемы: реки, болота, озера, пруды. Нельзя забывать и о водоемах искусственного происхождения – водохранилищах и каналах. Общий объем воды, находящийся в поверхностных водоемах, на порядок меньше объема грунтовых вод и ледников.

Самый крупный водоем, относящийся к водам суши – это Каспийское море, которое на самом деле является не морем, а озером. В нем содержится около 78 тыс. куб. км воды. Следующее по объему озеро – Байкал, содержащий 23,6 тыс. куб. км вод.

Хотя воды суши и составляют лишь малую долю мировых запасов воды, они играют огромную роль в жизни человечества. Дело в том, что вода в Мировом океане соленая, то есть непригодная для питья. Поэтому почти все водоснабжение человечество осуществляется именно за счет вод суши.

Список использованных источников

Какую часть гидросферы занимают поверхностные воды суши

· Ответить письменно на вопросы:

1. Какова характеристика воды, как компонента природы?

2. Каковы свойства воды?

3. Какие компоненты относятся к Мировому океану?

4. Какие признаки имеют воды Мирового океана?

5. Какова природа цунами?

6. На какие группы делятся течения в океане и какова характеристика каждой группы?

7. Что такое гейзер? Какова природа его происхождения?

8. Как образуются болота?

9. Какая взаимосвязь между озером и болотом?

· Составить схемы «Части Мирового океана» и «Воды суши».

· В тетради нарисовать схему реки. Уметь ее восстановить и объяснить.

· Нарисовать схему «Мировой круговорот воды».

Общие сведения о воде

Гидросфера. Гидросферой называют водную оболочку Земли. В ее состав входят воды суши – реки, болота, ледники, подземные воды и воды Мирового океана. Основная масса воды на Земле находится в морях и океанах – там ее почти 94 %; 4,12 % воды содержится в земной коре и 1,69 % – в ледниках Антарктиды, Арктики и в горных странах. На долю пресной воды приходится всего лишь 2 % из общих ее запасов.

Свойства воды. Вода – это самый распространенный в природе минерал. Чистая вода прозрачна, бесцветна, не имеет запаха. Она обладает удивительными свойствами, отличающими ее от других природных тел. Это единственный минерал, существующий в естественных условиях в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. Переход ее из одного состояния в другое происходит постоянно. Интенсивность этого процесса обусловлена в первую очередь температурой воздуха. При переходе воды из газообразного состояния в жидкое выделяется тепло, а при испарении жидкой воды тепло поглощается. В солнечные дни и летом толща воды прогревается на значительную глубину и как бы конденсирует тепло, а при отсутствии солнечного освещения или его снижении тепло постепенно выделяется. По этой причине ночью вода теплее окружающего воздуха. При замерзании вода увеличивается в объеме, поэтому кубик льда легче кубика воды такого же объема и не тонет, а плавает. Самой плотной и соответственно самой «тяжелой» вода становится при температуре +4 °C. Вода этой температуры опускается на дно водоемов, где такая температура сохраняется стабильно, что делает возможным существование живых организмов в замерзших водоемах зимой.

Воду называют универсальным растворителем. Она растворяет почти все вещества, с которыми соприкасается, кроме жиров и некоторых минералов. В результате чистой воды в природе не бывает. Она всегда встречается в виде растворов большей или меньшей степени концентрации. Будучи подвижным (текучим) телом, вода проникает в разные среды, движется во всех направлениях и выступает как транспортировщик растворов. Этим она обеспечивает обмен веществ в географической оболочке, в том числе между организмами и средой. Вода обладает способностью «прилипать» к поверхности других тел и подниматься вверх по тонким капиллярным сосудам. С этим ее свойством связаны циркуляция воды в почвах и горных породах, кровообращение животных, движение соков растений вверх по стеблю. Вода вездесуща. Она наполняет крупные и мелкие водоемы, содержится в недрах Земли, в виде водяного пара присутствует в атмосфере, служит непременным компонентом всех живых организмов. Так, организм человека на 65 %, а тела обитателей морей и океанов на 80–90 % состоят из воды. Значение воды не ограничивается воздействием на жизнь и хозяйственную деятельность. Она оказывает огромное влияние на всю нашу планету. Академик В. И. Вернадский писал, что «нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней (водой) по влиянию на ход основных, самых жизненных геологических процессов».

Происхождение воды. Казалось бы, о воде человечество знает все. Тем не менее вопрос о происхождении воды на Земле до сих пор остается открытым. Одни ученые считают, что вода образовалась в результате синтеза водорода и кислорода, выделяющихся из недр Земли, другие, например академик О. Ю. Шмидт, считают, что вода на Землю привнесена из космоса при образовании планеты.

Вместе с космической пылью и минеральными частицами на нарождающуюся Землю падали кусочки и глыбы космического льда. При разогревании планеты лед превратился в водяной пар и воду.

Мировой океан

Деление Мирового океана. Мировой океан делят на четыре основные части – океаны – Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый.

Воды Мирового океана имеют ряд общих признаков:

– все воды Мирового океана соединены между собой;

– уровень водной поверхности в них практически одинаков;

– вода Мирового океана содержит значительное количество растворенных минеральных солей и имеет горько-соленый вкус, что не позволяет в естественных условиях использовать эту воду в пищевых целях. Соленость воды измеряется в промилле (%о). Число промилле показывает, сколько граммов соли содержится в 1 л воды. Средняя соленость Мирового океана составляет 35%о.

Воды Мирового океана распределены неравномерно. В Южном полушарии между 30–70° широты океан занимает более 95 %, а в Северном – чуть более 44 %, что позволило называть Южное полушарие океаническим, а Северное – материковым. Воды Мирового океана, вдаваясь в сушу, образуют моря и заливы. Море – это относительно изолированная часть океана, отличающаяся от него соленостью и температурой воды, а иногда наличием течения. Так, соленость Балтийского моря колеблется от 3 до 20%о, а Красного – более 40%о.

Стоковые течения образуются из-за нагона воды дрейфовыми течениями, выносом речных вод или сильного испарения воды, в результате начинается выравнивание за счет стока сопредельных вод. Так, например, благодаря стоку из Мексиканского залива появилось течение Гольфстрим. Плотностные течения образуются в том случае, когда два морских бассейна, вода которых имеет разную плотность, соединяются проливом. Например, более соленая и плотная вода Средиземного моря вытекает в Атлантический океан по дну Гибралтарского пролива, а навстречу этому потоку по поверхности пролива идет стоковое течение из океана в море. К смешанным движениям океанских вод относят приливы и отливы, возникающие в результате притяжения Луной водной поверхности океана и вращения Земли вокруг оси. В течение суток приливы и отливы наступают дважды, через каждые 6 ч. В открытом океане приливные и отливные волны незаметны, так как высота их не превышает 1,5 м, а длина очень велика. У берегов, особенно скалистых, длина волны сокращается, а так как масса воды остается прежней, высота волны стремительно растет. Например, в заливе Фанди (Северная Америка) высота приливной волны достигает 20 м, в Охотском море (у берегов России) превышает 13 м. Во время прилива крупные океанские суда могут входить в морские порты, недоступные для них в другое время. Приливные волны несут огромную энергию, которую используют для строительства приливных электростанций (ПЭС). В России создана и действует такая станция в Кислой губе на Баренцевом море. Значение ПЭС чрезвычайно велико в первую очередь потому, что они являются экологически чистыми и не требуют создания гигантских водохранилищ, занимающих ценные земли.

Воды суши.

Подземные воды

Подземными называются воды, находящиеся под поверхностью Земли в жидком, твердом и газообразном состоянии. Они скапливаются в порах, трещинах, пустотах горных пород. Подземные воды образовались в результате просачивания воды, выпавшей на поверхность Земли, конденсации водяных паров, поступивших по порам из атмосферы, а также в результате образования водяных паров при остывании магмы на глубине и конденсации их в верхних слоях земной коры. Решающее значение в образовании подземных вод имеют процессы просачивания воды с поверхности Земли. В отдельных регионах, например в песчаных пустынях, основную роль играют воды, поступившие из атмосферы в виде водяных паров. Вода, испытывающая влияние силы тяжести, называется гравитационной. Она движется по наклонной поверхности водоупорных слоев. Вода, удерживаемая молекулярными силами, называется пленочной. Молекулы воды, которые непосредственно соприкасаются с зернами пород, образуют гигроскопическую воду. Пленочную и гигроскопическую воду можно удалить из породы только при прокаливании. Поэтому растения эту воду не используют. Корневые системы растений усваивают капиллярную воду (находящуюся в капиллярах почвы) и гравитационную. Скорость движения грунтовых вод незначительна и зависит от структуры горных пород. Различают мелкозернистые породы (глины, суглинки), зернистые (пески), трещиноватые (известняки). Через пески и по трещинам гравитационная вода беспрепятственно стекает со скоростью 0,5–2 м в сутки, в суглинках и лёссах – 0,1–0,3 мм в сутки. Горные породы в зависимости от их способности пропускать воду подразделяют на водопроницаемые и водоупорные. К водопроницаемым горным породам относятся пески, к водоупорным – глины и кристаллические породы. Воды, прошедшие через водопроницаемые породы, на глубине скапливаются над водоупорным слоем, образуя водоносные слои. Верхний уровень водоносного слоя, называемый зеркалом подземных вод, повторяет изгибы рельефа: над холмами повышается, под котловинами – понижается. Весной, когда при таянии снега грунт сильно переувлажняется, уровень грунтовых вод повышается, зимой понижается. Повышается уровень грунтовых вод и при сильных дождях.

Выход водоносного слоя на поверхность называют родником (источником, ключом). Обычно они находятся в оврагах, балках, речных долинах. Иногда родники можно встретить и на равнинах – в небольших понижениях или на склонах возвышенностей и холмов. Подземные воды, заключенные между двумя водонепроницаемыми слоями, обычно находятся под давлением, поэтому их называют напорными или артезианскими. Обычно они встречаются на больших глубинах – в понижениях изгибов водонепроницаемых пластов. Глубинные подземные воды, находящиеся вблизи магматических очагов, дают начало горячим источникам. В России они встречаются на Камчатке, Северном Кавказе и в других местах. Температура воды в них достигает 70–95 °C. Фонтанирующие горячие источники называются гейзерами. В Долине гейзеров на Камчатке открыто более 20 крупных гейзеров, среди них Великан, выбрасывающий воду на высоту 30 м, а также множество мелких. За пределами нашей страны гейзеры распространены в Исландии, Новой Зеландии, США (Йеллоустонский национальный парк). Проходя через различные горные породы, подземные воды частично растворяют их – так образуются минеральные источники. В зависимости от химического состава выделяют серные (Пятигорск), углекислые (Кисловодск), щелочно-солевые (Ессентуки), железисто-щелочные (Железноводск) и другие источники. Они используются в лечебных целях. В местах их выхода строят курорты.

От характера питания зависит уровень воды в реках. Наибольший подъем воды на территории нашей страны наблюдается весной, во время таяния снегов. Реки выходят из берегов, заливая огромные пространства. В период весенних разливов стекает более половины годового объема воды. В местах, где больше осадков выпадает летом, реки имеют летний разлив. Например, Амур имеет два разлива: менее мощный – весенний и более сильный – в конце лета, во время муссонных дождей. Наблюдения за уровнем рек позволяют выделить периоды самой высокой и низкой воды. Они получили названия «половодье», «паводок» и «межень». Половодье – ежегодно повторяющийся подъем воды в один и тот же сезон. Весной при таянии снега в течение 2–3 месяцев в реках удерживается высокий уровень воды. В это время происходят разливы рек. Паводок – кратковременный непериодический подъем воды в реках. Например, при сильных продолжительных дождях некоторые реки Восточно-Европейской равнины выходят из берегов, затопляя обширные пространства. На горных реках паводки происходят в жаркую погоду, когда снега и ледники интенсивно тают. Высота подъема воды во время половодья различна (в горных странах – выше, на равнинах – ниже) и зависит от интенсивности таяния снега, выпадения дождей, лесистости территории, ширины поймы и характера ледохода. Так, на больших сибирских реках во время образования заторов льда подъем воды достигает 20 м. Межень – наиболее низкий уровень воды в реке. В это время река питается в основном грунтовыми водами. В средней полосе нашей страны межень наблюдается в конце лета, когда вода сильно испаряется и просачивается в грунт, а также в конце зимы, когда нет поверхностного питания. По способу питания все реки можно подразделить на следующие группы:

– реки дождевого питания (в экваториальном, тропическом и субтропическом поясах – Амазонка, Конго, Нил, Янзцы и др.);

– реки, получающие питание от таяния снегов и ледников (реки горных областей и Крайнего Севера – Амударья, Сырдарья, Кубань, Юкон);

– реки подземного питания (реки склонов гор в засушливом поясе, например небольшие реки северного склона Тянь-Шаня);

– реки смешанного питания (реки умеренного пояса с ярко выраженным устойчивым снежным покровом – Волга, Днепр, Обь, Енисей и др.).

Озера и болота

Озера. Около 2 % всей суши занято озерами, углублениями суши, заполненными водой. На территории нашей страны (частично) расположено самое большое озеро в мире – Каспийское и самое глубокое – Байкал. Издавна человек использует озера для водоснабжения; они служат путями сообщения, многие из них богаты рыбой. В некоторых озерах найдено ценное сырье: соли, железные руды, сапропель. На берегах озер люди отдыхают, там построены дома отдыха, санатории. Типы озер. По характеру стока озера делят на проточные, сточные и бессточные. В проточное озеро впадает много рек и несколько рек из него вытекает. К этому типу относятся Ладожское, Онежское.

Сточные озера принимают большое количество рек, но вытекает из них только одна река. К этому типу можно отнести озера Байкал, Телецкое. В засушливых областях находятся бессточные озера, из которых не вытекает ни одна река, – Каспийское, Аральское, Балхаш. К этому же типу относят и многие озера тундры. Происхождение озерных котловин чрезвычайно разнообразно. Есть котловины, возникшие в результате проявления внутренних сил Земли (эндогенные). Таково большинство крупных озер мира. Мелкие озера порождены деятельностью внешних сил (экзогенные). К эндогенным котловинам относятся тектонические и вулканические. Тектонические котловины представляют собой опустившиеся участки земной коры. Опускание может произойти в результате прогиба слоев или сбросов вдоль трещин. Так образовались крупнейшие озера – Аральское (прогиб земных слоев), Байкал, Танганьика, Верхнее, Гурон, Мичиган (сбросовые). Котловины вулканические представляют собой кратеры вулканов или долины, перекрытые лавовыми потоками. Подобные котловины имеются на Камчатке, например Кроноцкое озеро. Разнообразны озерные котловины экзогенного происхождения. В долинах рек часто встречаются озера-старицы, имеющие продолговатую форму. Они возникли на месте бывших русел рек. Много озер образовалось в ледниковый период. Ледники при своем движении выпахивали огромные котловины. Они заполнялись водой. Такие ледниковые озера встречаются в Финляндии, Канаде, на северо-западе нашей страны. Многие озера вытянуты по направлению движения ледников. В областях, сложенных водорастворимыми горными породами – известняками, доломитами и гипсом, – нередки котловины карстового происхождения. Многие из них очень глубоки.

В тундре и тайге часто встречаются озерные котловины термокарстовые, возникшие в результате неравномерного протаивания многолетней мерзлоты.

Жизнь озер. Озера развиваются в зависимости от окружающих условий. Реки, а также временные водные потоки приносят в озера огромное количество неорганических и органических веществ, которые отлагаются на дне. Появляется растительность, остатки которой также скапливаются, заполняя озерные котловины. В результате этого озера мелеют, на месте их могут образоваться болота. Распространение озер зонально. В России наиболее густая озерная сеть наблюдается в областях древнего оледенения: на Кольском полуострове, в Карелии. Здесь озера пресные, большей частью проточные и быстро зарастающие. На юге, в лесостепной и степной зонах, количество озер резко уменьшается. В пустынной зоне преобладают бессточные соленые озера. Они часто пересыхают, превращаясь в солончаки. Тектонические озера встречаются во всех поясах. У них большие глубины, поэтому изменение идет медленно, малозаметно для человека.

Болота. Болота – это избыточно увлажненные участки суши, покрытые влаголюбивой растительностью. Заболачивание в лесной полосе нередко происходит при вырубке леса. Благоприятны условия для образования болот и в зоне тундры, где многолетняя мерзлота не пропускает грунтовых вод вглубь, и они остаются на поверхности. По условиям питания и местонахождению болота подразделяются на низинные и верховые. Низинные болота питаются атмосферными осадками, поверхностными и подземными водами. Подземные воды богаты минеральными веществами. Это обусловливает богатую растительность на низинных болотах (ольха, ива, береза, осоки, хвощи, тростник, а из кустарников – багульник). Низинные болота широко распространены в лесной полосе на поймах больших рек. При определенных условиях низинные болота могут превратиться в верховые. По мере нарастания торфа количество минеральных веществ уменьшается, а растения, требовательные к минеральной пище, уступают место менее требовательным. Обычно эти растения появляются в центре болота (сфагновые мхи). Они выделяют органические кислоты, которые замедляют распад растительной массы. Возникают повышения из торфа. Стекающая в болото вода уже не может попадать в центр, где распространяются сфагновые мхи, питающиеся атмосферной влагой. Верховые болота возникают на малорасчлененных водоразделах. Болота занимают огромные пространства. Примерно 1 / 10 территории нашей страны покрыта болотами. Обширны пространства болот в Псковской, Новгородской областях, Мещере и Западной Сибири, много болот в тундре. В болотах добывают торф, который используют как топливо и как удобрение.