как понять что образуется осадок

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Вопросы части С объединяют знание всех тем химии. В случае Задания С2 ЕГЭ по химии — знание всех классов неорганических веществ и их качественных реакции.

Дается конкретный химический эксперимент, ход которого нужно описать химическими реакциями.

Для таких реакции обычно предлагаются какие-то внешние проявления — выделения газа, выпадение осадка или изменение окраски раствора.

Таблица качественных реакций для газов

2) взаимодействие металлов с азотной кислотой (концентрированной)

3) разложение нитратов

Взаимодействие активных металлов с концентрированной серной кислотой:

4Mg + 5H2SO4 = 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Газ с резким запахом. Растворимый в воде

2) взаимодействие некоторых металлов с концентрированной серной кислотой

2) обменные реакции солей аммония

1) горение азотсодержащих веществ;

2) разложение нитрита аммония:

Газы, поддерживающие горение:

(иногда, для озона — запах свежести);

(для NO2 – бурый цвет)

Таблица качественных реакций для щелочных металлов:

Т.к. все соединения щелочных металлов хорошо растворимы в воде, то их определяют по цвету пламени:

(указан так же цвет пламени некоторых щелочно-земельных металлов)

Таблица качественных реакций

— цвета осадков

Осадки белого цвета

нерастворимый в воде;

нерастворимый в HNO3

качественная реакция на соли серебра;

качественная реакция на хлорид-ионы;

нерастворимый в кислотах

качественная реакция на соли бария;

качественная реакция на сульфат-ионы;

образуется при пропускании газа без цвета с резким запахом через известковую воду;

растворяется при пропускании избытка газа;

растворяется в кислотах

растворение в кислотах:

CaSO3 + 2H + → SO2↑ + H2O + Ca 2+

образуется при добавлении щелочи;

растворяется в избытке щелочи

избыток щелочи : Al(OH)3 + NaOH =Na[Al(OH) 4 ];

образуется при пропускании газа без цвета и запаха через известковую воду;

растворяется при пропускании избытка газа;

растворяется в кислотах

растворение в кислотах:

Осадок светло-желтого цвета

(осадок кремового цвета)

образуется при приливании AgNO3;

нерастворим в HNO3;

качественная реакция на бромид-ионы;

(качественная реакция на соли серебра);

Осадок желтого цвета

образуется при приливании AgNO3;

нерастворим в HNO3;

качественная реакция на иодид-ионы;

(качественная реакция на соли серебра);

Осадок желтого цвета

образуется при приливании AgNO3;

растворим в кислотах;

Осадки коричневых цветов

Осадок бурого цвета

образуется при взаимодействии с растворами щелочей;

качественная реакция на соли железа

Осадки синих и зеленых цветов

Осадки зеленого цвета

Осадок голубого цвета

(осадок синего цвета)

образуется при взаимодействии с растворами щелочей

качественная реакция на соли меди ( II)

Осадок синего цвета

образуется при взаимодействии с раствором красной кровяной и желтой кровяной соли

качественная реакция на соли железа ( II) — с красной кровяной солью;

качественная реакция на соли железа ( III) — с желтой кровяной солью;

Осадки черного цвета

Осадок черного цвета

Образуется при взаимодействии с сульфидами или с H2S

качественная реакция на сульфид-ионы

Еще на эту тему:

Обсуждение: «Таблицы качественных реакций»

а какого цвета осадок тетрагидроксоалюмината натрия?

а это не осадок, это растворимое вещество

Любой осадок возможно растворим другим веществом. В данной среде вещество ведет себя пассивно от того и осаждается.

порода, до этого промытая кислотами, была залита мною аптечным йодом и прокипела в нём целую ночь. После остывания была добавлена вода, раствор отстоялся и был декантирован. Раствор представляет собой очень тёмный, чёрно-коричневый золь. В луче фонаря видна мельчайшая, не оседающая, не фильтрующаяся пыль. При добавлении в золь соляной к-ты выпадает красно-коричневый осадок, а раствор светлеет до тёмно красного. В растворе появляется свободный йод обнаруживаемый крахмалом, до прибавления солянки йод не обнаруживался. Так вот, выпавший осадок не растворяется ни в кислотах, ни в щелочах, не реагирует с хлором, растворить его больше ни в чём не получается, на частицы породы уже не похож. Напоминает по цвету осадок смеси гидроксидов железа II и III, однако нерастворим в кислотах. Что это может быть, хотя бы класс соединения узнать? Подскажите пожалуйста.

напишите хотя бы примерно что за порода…

Это глинистая порода светло коричневого цвета. После травления указанной породы смесью соляной к-ты с гипохлоритом натрия был получен жёлтый раствор. Раствор был нейтрализован и осаждён гидрокарбонатом натрия, осадок отправлен на спектральный анализ, вот результат в массовых долях:

13Al 5.420±0.061

14Si 1.136±0.023

15P 0.597±0.019

16S 0.279±0.010

17Cl 77.974±0.066

20Ca 5.778±0.014

22Ti 0.157±0.017

26Fe 8.506±0.026

29Cu 0.152±0.002

Да, результат более чем странный, но ведь лаборатория анализ делала! В общем, эта же порода (поскольку растворилась лишь незначительная, незаметная на глаз её часть) была промыта водой и обработана указанным выше способом. Больше ничего не знаю))) Подскажите хотя бы возможные варианты полученного осадка.

После обработки смесью гипохлорита и соляной все указанные элементы должны были перейти в раствор. После реакции с гидрокарбонатом могло получиться:

Al(OH)3, CaCO3, Ca(OH)2, Ti(OH)2, возможно, Ti(OH)CO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2, возможно очень небольшие кол-ва карбонатов, хотя, после промывания водой они должны были раствориться

Дело в том, что полученный раствор после травления солянкой с гипохлоритом был декантирован с породы и только тогда обработан гидрокарбонатом, там действительно могли образоваться указанные вами осадки хоть это и противоречит результатам лаб. анализа. Но не в этом дело. Состав этого раствора я привёл лишь для понимания какие элементы могут там содержаться. Сама порода была промыта водой и затем обработана аптечным йодом, как я писал ранее в первом посте, вот осадок полученный после йода меня интересует.

Указанные осадки как раз по составу соответствуют анализу, ну да ладно. Смотрите по таблице растворимости, что дает с йодом осадок

Химия

Именная карта банка для детей

с крутым дизайном, +200 бонусов

Закажи свою собственную карту банка и получи бонусы

План урока:

Особенности протекания реакций в растворе

Химические реакции, в отличие от физических, характеризуются образованием новых веществ. Судить об их получении, мы можем, наблюдая изменение окраски, либо выделение газа или осадка.

Вспомним, что происходит с веществом, когда оно попадает в воду. Оно распадается на ионы. Тем не менее, этот процесс характерен не для всех веществ, а только для сильных электролитов, к которым относятся растворимые соли и кислоты, а также щёлочи.

Также необходимо вспомнить, какие реакции относятся к типу обмена.

Судить произошла реакция или нет, мы можем, если будет выполняться хотя бы одно из условий.

Условия протекания реакций между ионами сложных веществ.

Рассмотрим подробно каждое условие и составим алгоритм написания уравнений.

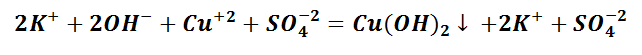

Выпадение осадка является подтверждением того, мы визуально видим, что реакция произошла. Составим уравнение между щёлочью – гидроксидом калия и солью – сульфатом меди (II). Запишем молекулярное уравнение.

Выполняя данный опыт, Вы могли бы наблюдать образование осадка голубого цвета.

Чтобы понять, какое вещество выпало в осадок, воспользуемся таблицей растворимости, а также составим полное ионно-молекулярное уравнение, которое отображает все частицы, находящиеся в растворе, с учётом коэффициентов.

При написании уравнений реакций, не забываем о законе сохранения вещества. Поэтому количество атомов, а также ионов, до реакции и после должны быть равны.

Следует отметить, что в полном ионно-молекулярном уравнении, слева и справа, имеются одинаковые частицы, их можно сократить.

Сокращённая реакция ионного обмена отображает суть химического процесса, а именно, между какими частицами происходит реакция.

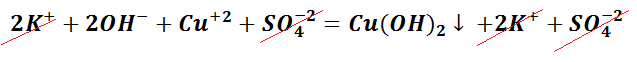

Вторым из условий является выделение газа. Эту реакцию Вы наблюдаете, когда гасите соду кислотой, не важно, какой уксусной, лимонной, яблочной, или же при добавлении к ней кефира, результат будет один и тот же, образование пузырьков углекислого газа. Для примера возьмём взаимодействие соды и соляной кислоты. Составим молекулярное уравнение.

Возникает закономерный вопрос, в уравнении отсутствует газ, однако раствор «шипит». Чтобы разобраться в этой проблеме, следует вспомнить, что угольная кислота относится к слабым электролитам и происходит выделение углекислого газа, а также образование молекулы воды. Поэтому полное молекулярно-ионное уравнение приобретает вид.

После сокращение одинаковых частиц левой и правой части, получаем сокращённое ионное уравнение.

Именно по причине наличия ионов водорода, сода «шипит» во всех кислотах.

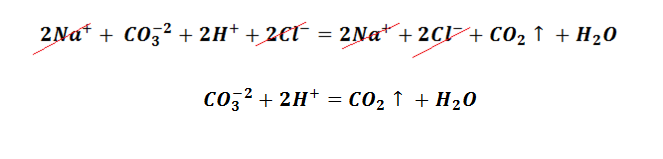

И к третьему условию относится образование слабого электролита, зачастую это молекула воды, однако могут получаться и другие вещества. Ярким примером является реакция нейтрализации.

Почему этот тип реакции носит такое название? Рассмотрим на примере взаимодействия оснований КОН и Cu(OH)2 с раствором соляной кислоты.

В каждом случае происходит образование воды. В случае нерастворимых оснований, реакция идёт с образованием растворимой соли.

Кислоты и их свойства

Если посмотреть на состав этого класса соединений, то абсолютно во всех содержаться ионы водорода.

Следует заметить, что уравнение диссоциации кислот похожи, но отличие будет по кислотному остатку.Рассмотрим на примерах следующих многоосновных кислот –сернойН2SО4 и фосфорной Н3РО4.Характерной особенностью диссоциации многоосновных кислот – это ступенчатая диссоциация. Это означает, что ионы водорода будут отрываться не сразу все (2 или 3), а по одному.

Следствием этого является способность многоосновных кислот образовывать кислые соли.

В реакциях обмена на их место могут стать только ионы металла, поэтому кислоты реагируют со следующими веществами.

Следственно, при реакции кислот с основными оксидами образуется соль и вода.

Атомы металла входят в состав оснований, в результате реакции нейтрализации, аналогично, как и основными оксидами, продуктом реакции является соль (может быть и кислая, и средняя) и вода.

Исходя из этого, кислая соль образуется, если «не хватает» атомов металла, чтобы обменять их на атомы водорода.

Взаимодействие кислот с солями возможно только в случае, когда соль образована слабой или летучей кислотой, а также в продукте будет газ или осадок.

Особенно хочется отметить взаимодействие металлов с кислотами, поскольку это будет реакция замещения со сменой степени окисления. Не все металлы способны реагировать с кислотами, а только те, что стоят в ряду напряжения до водорода и способны его вытеснить.

Действие концентрированных серной и азотной кислот на металлы отличается от их растворов, при этом происходит образование не водорода, а воды и других продуктов. Детально со свойствами азотной кислоты Вы познакомитесь чуть позже, однако сейчас необходимо запомнить, что при реакции с раствором этой кислоты водород не выделяется.

Основания и их свойства

Для щелочей, подобно многоосновным кислотам, характерна ступенчатая диссоциация.

Тем не менее, будет происходить не только взаимодействие щелочей с кислотами, но и нерастворимых оснований. Объяснением этому служит, то, что кислоты практически все растворимы, за исключением силикатной H2SiO3, которая реагирует только со щелочами. Продуктом будет соль (в зависимости от соотношения реагентов средняя, основная или кислая) и вода.

Кислотные оксиды со щелочами образуют соль и воду.

Для нерастворимых оснований эта реакция не характерна, поскольку именно гидроксильная группа реагирует с оксидами.

Амфотерные основания реагируют также с щелочами. Результатом данного взаимодействия будет соль, зачастую комплексная, и вода.

Взаимодействие солей с щелочами приводит к образованию соли либо основания. Также не забываем об условии, что в продукте должен быть либо газ, либо осадок.

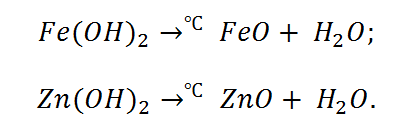

Отличительной способностью обладают нерастворимые, а также амфотерные основания. Они при нагревании распадаются на оксиды.

Соли и их свойства

Этот класс веществ состоит из частичек кислоты – кислотного остатка и основания – катионов металла (либо иона аммония NH4 + ). Диссоциация солей всегда идёт в одну стадию.

Если посмотреть на состав соли, то смело можно предположить, что их растворы будут нейтральными. Поскольку нет ионов, которые отвечают за реакцию среды. Однако на деле совсем не так. Лакмус в водном растворе солей может иметь как красную, так и синюю окраску, а также не изменять её. Объяснением этого явления служит их взаимодействие с водой, которое имеет название гидролиз солей. Возьмём, к примеру, три пробирки, в которых содержатся растворы NaCl, ZnCl2 и Na2CO3. И в каждую добавим лакмус. Результаты эксперимента отображены на рисунке.

Запишем суть реакции соли с водой (молекулу Н2О распишем как НОН), с помощью ионно-молекулярных уравнений.

Сокращённое уравнение хорошо иллюстрирует, почему происходит изменение окраски индикатора. Теперь давайте разберёмся, какие соли подвергаются гидролизу.

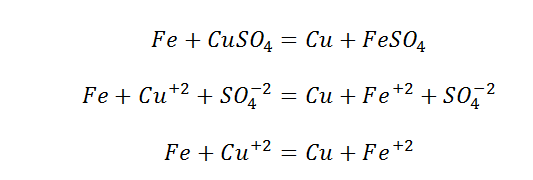

Рассмотрим взаимодействие металлов с солями. Чтобы понять принцип их взаимодействия, вспомним ряд активностей металлов.

Данный вид взаимодействия Вы можете наблюдать, выполнив дома опыт (не забываем о разрешении родителей). Вам понадобится раствор медного купороса и скрепка, либо гвоздь.

На поверхности гвоздя выделилась медь в чистом виде. Это окислительно-восстановительная реакция.

Более сильный металл, вытесняет слабый с раствора его соли. Если промоделировать обратную реакцию, а именно положить медную проволоку в раствор соли железа, то не будет никакого взаимодействия. «Силы» у меди не хватит, потеснить железо.

Взаимодействие солей между собой возможно только, если реагенты растворимы, а в продукте будет осадок.

Свойства солей, кислот и оснований, рассмотренных выше, можно объединить в схематическом виде.

Гидролиз

Определение гидролиза

| Гидролиз — это процесс взаимодействия сложного химического вещества с водой, итогом которого становится разложение молекул этого вещества. Сам термин происходит от двух греческих слов: hydor, что значит «вода», и lysis, то есть «распад». |

Гидролизации подвержены как органические, так и неорганические вещества: углеводы, белки, оксиды, карбиды, соли и т. д. Например, гидролиз органических соединений напрямую связан с пищеварением — с его помощью происходит распад и усвоение клетками организма жиров, белков, углеводов. Но сейчас мы займемся неорганической химией и рассмотрим гидролизацию на примере солей.

| Гидролиз солей — это реакция взаимодействия ионов соли с Н + и ОН − ионами воды, которая ведет к распаду исходного соединения. В результате такого ионного обмена образуется слабый электролит — кислотный, щелочной или нейтральный. |

Условия гидролиза

Далеко не все соединения распадаются, вступая в реакцию с молекулами воды. Сейчас мы на примере солей рассмотрим, какие вещества подвергаются гидролизу, а какие нет, и от чего это зависит.

Начнем с того, что любая соль включает основание — амфотерный гидроксид, и кислотный остаток.

сульфат меди CuSO4состоит из основания Cu(ОН)2и кислоты H2SO4;

хлорид натрия NaCl состоит из основания NaOH и кислоты HCl;

хлорид цинка ZnCl2состоит из основания Zn(ОН)2 и кислоты HCI;

карбонат натрия Na2CO3состоит из основания NaOH и кислоты H2CO3.

В зависимости от того, какие соли подвергаются гидролизу — со слабым основанием или слабой кислотой, в итоге может получиться кислая, щелочная или нейтральная среда водного раствора.

А что происходит, если соль состоит из сильного основания и сильного кислотного остатка? Ничего. 🙂 В этом случае ее сильные катионы и анионы не взаимодействуют с ионами воды. Такая соль не распадается, то есть не подвержена гидролизу.

Схема химической реакции гидролиза выглядит так:

XY + HOH ↔ XH + HOY

XH — кислотный остаток;

Индикаторы среды раствора

Для определения среды раствора за считанные секунды используются специальные индикаторы. Самый распространенный из них — лакмусовая бумага, но также популярны фенолфталеин и метиловый оранжевый. В нейтральной среде они не меняют свой цвет, а в кислотной или щелочной — приобретают другую окраску.

Изменение цвета индикатора однозначно говорит о том, что произошла гидролизация. Однако если цвет остался тем же — это не всегда означает отсутствие гидролиза. Среда будет почти нейтральной и в том случае, когда гидролизу подвергается соль со слабым основанием и слабой кислотой. Но об этом поговорим дальше, а пока посмотрите таблицу.

Виды гидролиза

Мы выяснили, что в составе соли может быть слабый ион, который и отвечает за гидролизацию. Он находится в основании, в кислотном остатке или в обоих компонентах, и от этого зависит тип гидролиза.

Соль с сильным основанием и сильной кислотой

Гидролиз отсутствует. Как вы уже знаете, при наличии сильного основания и сильного кислотного остатка соль не распадается при взаимодействии с водой. Так, например, невозможен гидролиз хлорида натрия (NaCl), поскольку в составе этого вещества нет слабых ионов. К таким же не подверженным гидролизации солям относят KClO4, Ba(NO3)2 и т. д.

Среда водного раствора — нейтральная, т. е. pH = 7.

Реакция индикаторов: не меняют свой цвет (лакмус остается фиолетовым, а фенолфталеин — бесцветным).

Соль со слабым основанием и сильной кислотой

Среда водного раствора — кислая, pH меньше 7.

Реакция индикаторов: фенолфталеин остается бесцветным, лакмус и метиловый оранжевый — краснеют.

Соль с сильным основанием и слабой кислотой

Среда водного раствора — щелочная, pH больше 7.

Реакция индикаторов: фенолфталеин становится малиновым, лакмус — синим, а метиловый оранжевый желтеет.

Молекулярное уравнение: KNO2 + H2O ↔ HNO2 + KOH

Ионное уравнение: K + + NO2 − + HOH ↔ HNO2 + K + + OH −

Гидролиз по катиону и аниону. Если у соли оба компонента — слабые, при взаимодействии с водой в реакцию вступает и анион, и катион. При этом катион основания связывает ионы воды OH − а анион кислоты связывает ионы H +

Среда водного раствора: нейтральная, слабокислая или слабощелочная.

Реакция индикаторов: могут не изменить свой цвет.

Цианид аммония NH4CN включает слабое основание NH4OH и слабую кислоту HCN.

Молекулярное уравнение: NH4CN + H2O ↔ NH4OH + HCN

Ионное уравнение: NH4 + + CN − + HOH ↔ NH4OH + HCN

Среда в данном случае будет слабощелочной.

Обобщим все эти сведения в таблице гидролиза солей.

Ступенчатый гидролиз

Любой из видов гидролиза может проходить ступенчато. Так бывает в тех случаях, когда с водой взаимодействует соль с многозарядными катионами и анионами. Сколько ступеней будет включать процесс — зависит от числового заряда иона, отвечающего за гидролиз.

Как определить количество ступеней:

если соль содержит слабую многоосновную кислоту — число ступеней равняется основности этой кислоты;

если соль содержит слабое многокислотное основание — число ступеней определяют по кислотности основания.

Для примера рассмотрим гидролиз карбоната калия K2CO3. У нас есть двухосновная слабая кислота H2CO3, а значит, гидролизация пройдет по аниону в две ступени.

I ступень: K2CO3+HOH ↔ KOH+KHCO3, итогом которой стало получение гидроксида калия (KOH) и кислой соли (KHCO3).

II ступень: K2HCO3+HOH ↔ KOH+H2CO3, в итоге получился тот же гидроксид калия (KOH) и слабая угольная кислота (H2CO3).

Для приблизительных расчетов обычно принимают в учет только результаты первой ступени.

Обратимый и необратимый гидролиз

Химические вещества могут гидролизоваться обратимо или необратимо. В первом случае распадается лишь некоторое количество частиц, а во втором — практически все. Если соль полностью разлагается водой, это необратимый процесс, и его называют полным гидролизом.

Необратимо гидролизуются соли, в составе которых есть слабые нерастворимые основания и слабые и/или летучие кислоты. Такие соединения могут существовать лишь в сухом виде, их не получить путем смешивания водных растворов других солей.

Например, полному гидролизу подвергается сульфид алюминия:

Как видите, в результате гидролизации образуется гидроксид алюминия и сероводород.

Необратимые реакции при взаимодействии с водой имеют место и в органической химии. В качестве примера рассмотрим полный гидролиз органического вещества — карбида кальция, в результате которого образуется ацетилен:

Степень гидролиза

Взаимодействие соли или другого химического соединения с водой может усиливаться или ослабляться в зависимости от нескольких факторов. Если нужно получить количественное выражение гидролиза, говорят о его степени, которая указывается в процентах.

h — степень гидролиза,

nгидр. — количество гидролизованного вещества,

nобщ. — общее количество растворенного в воде вещества.

На степень гидролизации может повлиять:

температура, при которой происходит процесс;

концентрация водного раствора;

состав участвующих в гидролизе веществ.

Можно усилить гидролиз с помощью воды (просто разбавить полученный раствор) или стимулировать процесс повышением температуры. Более сложным способом будет добавление в раствор такого вещества, которое могло бы связать один из продуктов гидролиза. К соли со слабой кислотой и сильным основанием нужно добавить соль со слабым основанием и сильной кислотой.

Для ослабления гидролиза раствор охлаждают и/или делают более концентрированным. Также можно изменить его состав: если гидролизация идет по катиону — добавляют кислоту, а если по аниону — щелочь.

Итак, мы разобрались, что такое гидролиз солей и каким он бывает. Пора проверить свои знания и ответить на вопросы по материалу.

Вопросы для самопроверки:

Назовите необходимое условие для гидролиза.

Какие типы гидролиза вы знаете?

В каком случае в результате гидролиза может образоваться слабощелочная или слабокислая среда?

По какому типу гидролизуется соль с сильным основанием и слабым кислотным остатком?

При гидролизе соли с сильным основанием и слабой кислотой для ослабления процесса нужно добавить в раствор кислоту или щелочь?

Как воздействует на гидролиз разбавление раствора водой?

Как определяется количество ступеней гидролиза?

Какая среда раствора образуется при гидролизации солей NaF, KCl, FeBr2, Na2PO4? Ответов может быть несколько.

Какие из солей гидролизуются по катиону: Csl, FeSO4, RbNO3, CuSO4, Mn(NO3)2? Ответов может быть несколько.

Какая из солей не подвергается гидролизу: K2HPO4, KNO3, KCN, Ni(NO3)2?