Как называются кости ниже шеи

Как называются кости ниже шеи

На протяжении нескольких столетий шея была источником огромного интереса в хирургической литературе, посвященной травме. Высокая плотность жизненно важных структур в относительно небольшой и незащищенной анатомической области делает взрослых и детей уязвимыми для потенциально смертельных осложнений. К сожалению, критические повреждения шеи не всегда очевидны при первичной оценке, и неспособность распознать повреждение крупных сосудистых и нервных структур, дыхательных и пищеварительных путей может существенно увеличить долю неблагоприятных и смертельных исходов.

Нарушение проходимости дыхательных путей вследствие повреждений гортани и трахеи, наряду с упорным кровотечением из повреждений крупных сосудов, являются главными факторами, способствующими смертельным исходам от повреждений шеи. Однако полемика о правильном лечении травмы шеи продолжается веками.

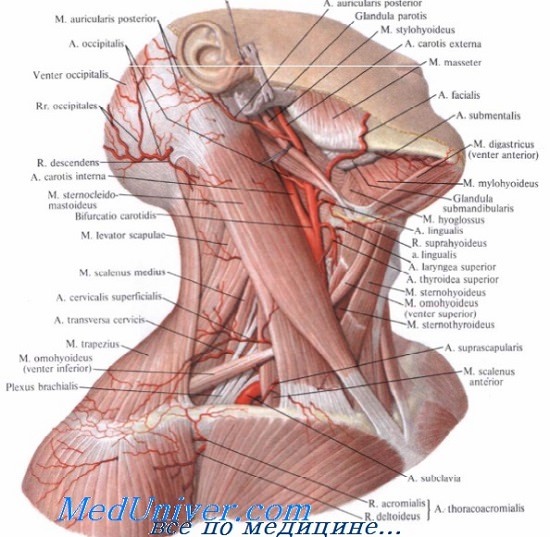

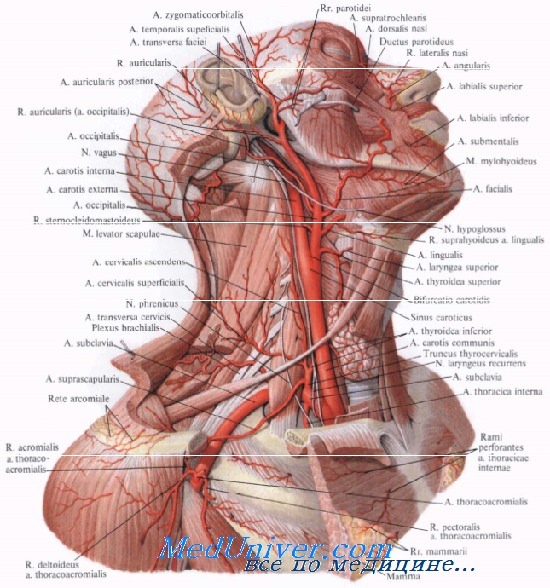

Знание поверхностных ориентиров шеи обязательно для оптимальной диагностики и лечения ее повреждений. Границы шеи окружают область от нижнего края нижней челюсти и верхней шейной линии затылочной кости до надгрудин-ной вырезки и верхних краев ключиц.

Между верхней и нижней границей шеи пальпируются такие структуры, как симфиз подбородка, который находится по средней линии, там, где соединяются две половины тела нижнечелюстной кости. Подподбородочный треугольник, расположенный между симфизом подбородка и телом подъязычной кости, ограничен снизу подъязычной костью и спереди — средней линией шеи. С латеральной стороны он ограничен передним брюшком двубрюшной мышцы. Челюстно-подъязычная мышца образует дно.

Тело подъязычной кости лежит на уровне третьего шейного позвонка. Область между подъязычной костью и щитовидным хрящом называется щитоподъязычной мембраной. Верхний край щитовидного хряща у взрослых находится на границе между IV и V шейными позвонками. Перстнещитовидная связка или мембрана занимает пространство между перстневидным и щитовидным хрящом. Перстневидный хрящ лежит на уровне шестого шейного позвонка и соединения глотки с пищеводом.

Промежуток между перстневидным хрящом и первым кольцом трахеи заполнен перстнетрахеальной связкой. Перешеек щитовидной железы располагается на уровне второго, третьего и четвертого кольца трахеи. Надгрудинную вырезку можно пропальпировать между головками ключиц, она находится напротив нижнего края тела второго грудного позвонка. По средней линии сзади можно пропальпировать бугристость затылочной кости, заднюю шейную борозду и седьмой шейный позвонок (единственный остистый отросток шейных позвонков, который можно пропальпировать, так как остистые отростки С1-С6 покрыты затылочной связкой).

Грудино-ключично-сосцевидную мышцу можно пропальпировать от грудины и ключицы до сосцевидного отростка. Грудино-ключично-сосцевидная мышца является анатомическим ориентиром, который разделяет шею на передний и задний треугольники. Границами переднего треугольника являются тело нижнечелюстной кости, грудино-ключично-сосцевидная мышца и средняя линия. Задний треугольник ограничен грудино-ключично-сосцевидной мышцей спереди, краем трапециевидной мышцы сзади и ключицей снизу.

Подкожная мышца шеи, тонкий мышечный листок, окружена поверхностной фасцией. Она отходит от глубокой фасции покрывающей верхнюю часть большой грудной и дельтовидной мышцы, и прикрепляется к нижнему краю тела нижнечелюстной кости. Это анатомический ориентир, который часто упоминается в связи с определением глубины проникающих ран шеи. При проникающем ранении существует потенциальный риск повреждения жизненно важных образований шеи.

Традиционно, ранения шеи группируются по трем отдельным зонам; большинство хирургических дискуссий связано с анатомией передних треугольников, которые заключают в себя область между правой и левой грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Эти три «анатомические» зоны шеи дают важное направление в лечении проникающих повреждений шеи.

К зоне I относится горизонтальная область между ключицами и перстневидным хрящом, включающая сосуды верхней апертуры грудной клетки, наряду с позвоночными артериями и проксимальными отделами сонных артерий, верхушками легких, трахеей, пищеводом, спинным мозгом, грудным протоком и крупными нервными стволами шеи. Зона II — это область между перстневидным хрящом и углом нижней челюсти. В этой зоне расположены яремные вены, позвоночные и общие сонные артерии, а также их наружные и внутренние ветви. В этой зоне также проходят трахея, пищевод, спинной мозг и гортань. Зона III лежит между углом нижней челюсти и основанием черепа. В этой зоне расположена глотка, яремные вены, позвоночные артерии и дистальный отдел внутренних сонных артерий.

В отличие от зон I и III, которые ограничены костными структурами, центральную область шеи (зону II) можно оценить быстрее, если повреждение потребует оперативного вмешательства. Доступ в зону I может потребовать резекции ключицы или срединной стернотомии, тогда как обнажение зоны III может потребовать экзартикуляции нижней челюсти или резекцию основания черепа.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Шейный остеохондроз

Шейный остеохондроз – это хроническое дистрофическое заболевание, при котором происходит истончение дисков, расположенных между позвонками с последующим замещением их костной тканью. По мере прогрессирования в дегенеративный процесс вовлекаются окружающие структуры. Это становится причиной развития целого комплекса симптомов, которые полностью подчиняют себе жизнь пациента.

Общая информация

Межпозвоночные диски состоят из гелеобразного ядра и окружающего его плотного фиброзного кольца, покрытых сверху слоем хрящевой ткани. Они выполняют амортизирующую функцию, препятствуя повреждению позвонков при беге, ходьбе и прыжках, а также способствуют подвижности и гибкости всего позвоночного столба.

В процессе естественного старения, а также в условиях повышенной нагрузки, происходит постепенное уменьшение высоты межпозвонкового диска. Нарушается обмен веществ в его ядре, появляются трещины в окружающем фиброзном кольце. Появляются выпячивания дисков – протрузии и грыжи. По мере прогрессирования заболевания, в него вовлекается хрящевая ткань и кости, возникают остеофиты – костные разрастания, которые становятся причиной ограничения подвижности и выраженного болевого синдрома.

Поскольку патологические изменения проходят в непосредственной близости от спинного мозга и его корешков, это приводит к их сдавлению и воспалению, а также рефлекторному развитию мышечного спазма. В результате человек испытывает характерные симптомы, по которым можно заподозрить заболевание.

Причины

Остеохондроз шейного отдела позвоночника относится к мультифакторным заболеваниям. Он возникает на фоне целого комплекса факторов, каждый из которых усугубляет течение патологии. В список причин входит:

Симптомы и синдромы

Симптомы шейного остеохондроза появляются далеко не сразу и, зачастую, маскируются под другие заболевания.

К наиболее частым признакам относятся:

Помимо общих признаков шейного остеохондроза, различают несколько синдромов, характерных для этого заболевания.

Вертебральный синдром

Комплекс симптомов связан с поражением костей и хрящей позвоночного столба. Он включает в себя:

Синдром позвоночной артерии

Симптоматика обусловлена сужением или спазмом позвоночных артерий, частично отвечающих за кровоснабжение головного мозга. Проявляется следующими признаками:

Кардиальный синдром

Напоминает состояние при поражении сердечной мышцы и включает в себя:

Корешковый синдром

Состояние связано с поражением (сдавлением или защемлением) нервных корешков, выходящих из позвоночного столба в шейном отделе. В зависимости от уровня поражения человек может ощущать:

Чаще всего в патологический процесс вовлекается сразу несколько нервных корешков, в результате чего наблюдается сразу несколько характерных симптомов.

Стадии

В процессе развития шейный остеохондроз проходит четыре последовательных стадии (степени), которые определяют выраженность симптомов и общее состояние пациента.

Диагностика

В поисках причин болей или головокружения пациент может обращаться к врачам различных специальностей: терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог. Для диагностики остеохондроза требуется комплексное обследование, в которое входят:

В обязательном порядке проводится опрос и осмотр пациента, определение зон болезненности и степени подвижности позвоночного столба, оценивается качество рефлексов. Для дифференциальной диагностики с другими заболеваниями со сходной симптоматикой, может назначаться:

Лечение

Лечение шейного остеохондроза требует комплексного подхода и включает в себя:

Медикаментозное лечение

Основная цель медикаментозного лечения: снять боль и головокружение, восстановить нормальное функционирование нервных корешков, а также по возможности остановить или замедлить разрушение хрящевой ткани. В зависимости от ситуации назначаются:

В зависимости от симптомов, могут быть также назначены средства для улучшения микроциркуляции в сосудах головного мозга, препараты, блокирующие тошноту и головокружение и т.п.

Немедикаментозное лечение

Немедикаментозные методы лечения используются вне обострения. В зависимости от клинической ситуации используются:

Немедикаментозное лечение способствует снижению выраженности симптоматики и уменьшает частоту и силу обострений. Оно действует опосредованно:

Хирургическое лечение

Помощь хирургов необходима в запущенных случаях заболевания, когда медикаментозные методы уже неэффективны. В настоящее время используется несколько операций:

Важно помнить, что только врач может решать, как лечить остеохондроз шейного отдела позвоночника. Схема составляется индивидуально с учетом стадии болезни, сопутствующих патологий и индивидуальных особенностей организма пациента.

Осложнения

Остеохондроз становится причиной нарушения работы важнейших структур: кровеносных сосудов и нервов. Без лечения заболевание может привести к следующим осложнениям:

Кроме того, поражение межпозвонковых дисков и суставов приводит к значительному ограничению подвижности шеи.

Профилактика

Если уделить внимание профилактике шейного остеохондроза, даже при уже имеющихся изменениях их прогрессирование существенно замедлится. Врачи рекомендуют:

Идеальный спорт при остеохондрозе – плавание. Вода разгружает позвоночный столб, а активные движения способствуют формированию мышечного каркаса.

Лечение в клинике «Энергия здоровья»

Врачи клиники «Энергия здоровья» предлагают своим пациентам комплексные методики лечения шейного остеохондроза, включающие:

Преимущества клиники

Если шея начала периодически Вас беспокоить, не затягивайте с визитом к неврологу. Запишитесь на консультацию в клинику «Энергия здоровья».

Как называются кости ниже шеи

Шея [collum (PNA, JNA, BNA)]. Верхней границей шеи является линия, проходящая по нижнему краю нижней челюсти, верхушке сосцевидного отростка, верхней выйной линии и наружному затылочному выступу. Нижнюю границу составляют край яремной вырезки рукоятки грудины, верхняя поверхность ключицы и линия, соединяющая акромион с остистым отростком VII шейного позвонка.

Содержание

Анатомия

Чаще шея имеет цилиндрическую форму. У детей и женщин она более округлая и короткая, чем у мужчин. Кожа шеи у детей и лиц молодого возраста эластична и плотно облегает все выступы и ямки шеи (рис. 1). По срединной линии при откинутой назад голове книзу от подбородка прощупывается тело и большие рога подъязычной кости, щитовидный хрящ, перстневидный хрящ, первые хрящи трахеи, покрытые перешейком щитовидной железы. Ниже отчетливо виден контур яремной вырезки рукоятки грудины. С боков от срединной линии выявляются контуры грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а у худощавых лиц также контуры поверхностных вен шеи.

Подкожная клетчатка шеи спереди подвижна, содержит кожные ветви шейного сплетения (см.), поверхностные вены шеи, представленные наружной, передней, а иногда и срединной яремными венами (vv. jugulares ext., ant. et mediana), по ходу которых двумя группами расположены поверхностные шейные лимфатические узлы (nodi lymphatici cervicales superficiales).

Мышцы шеи (рис. 2) разделяют на поверхностную, среднюю, глубокую латеральную и глубокую медиальную группы. К поверхностной группе относят подкожную мышцу шеи (m. platysma) и грудино-ключичнососцевидную мышцу (m. sternocleidomastoideus). Средняя группа включает мышцы подъязычной кости, лежащие как ниже этой кости (подподъязычные мышцы, Т.) — лопаточно-подъязычную (m. omohyoideus), грудиноподъязычную (m. sternohyoi-deus), грудинощитовидную (m. sternothyroideus), щитоподъязычную (m. thyrohyoideus), так и выше ее (надподъязычные мышцы, Т.) — двубрюшную (m. digastricus), челюстноподъязычную (m. mylohyoideus), шилоподъязычную (m. stylohyoideus), подбородочно-подъязычную (m. geniohyoideus) мышцы. Глубокая латеральная группа образована передней, средней и задней лестничными мышцами (mm. scaleni ant., medius et post.), глубокая медиальная группа — длинной мышцей головы (m. longus capitis), длинной мышцей шеи (m. longus colli), передней и латеральной прямыми мышцами головы (mm. rectus capitis ant., rectus capitis lat.).

Различают заднюю, или выйную, область шеи (regio cervicalis post., s. regio nuchae) и ее передний отдел с рядом областей и треугольников (цветн. рис. 5). Границей между передним отделом и задней областью шеи являются латеральные края трапециевидных мышц.

Передний отдел шеи включает переднюю область шеи (regio cervicalis ant.), парные грудино-ключичнососцевидные области (regiones sterno-cleidomastoideae) и парные латеральные треугольники, или области (trigona cervicalia lat., s. regiones cervicales lat.). Латеральные треугольники известны также под названием надключичной области (regio supracla-vicularis).

Между лестничными мышцами находятся два треугольных пространства — межлестничное пространство (spatium interscalenum), ограниченное передней и средней лестничными мышцами, а снизу — I ребром (в нем проходят подключичная артерия и плечевое сплетение), и предлестничное пространство (spatium ante-scalenum), расположенное между передней лестничной мышцей сзади и грудинощитовидной и грудиноподъязычной мышцами спереди (в нем проходят подключичная вена, надлопаточная артерия и диафрагмальный нерв).

Перечисленные области и треугольники шеи служат ориентирами при операциях на шее.

В лопаточно-трапециевидном треугольнике надключичной области лежит клетчаточное пространству, которое сообщается с клетчаточным пространством, расположенным под трапециевидной мышцей.

Скелет шеи — шейный отдел позвоночника (см.), мышцы и фасцип образуют костно-мышечную полость, в которой располагаются органы шеи — гортань (см.), шейная часть трахеи (см.), щитовидная железа (см.), паращитовидные железы (см.), глотка (см.), шейная часть пищевода (см.).

Гортань расположена на уровне IV—VI шейных позвонков, ниже подъязычной кости, внизу переходит в трахею. Спереди гортань покрыта мышцами, с боков к ней прилегают доли щитовидной железы, сзади находится глотка.

Шейный отдел трахеи покрыт спереди перешейком щитовидной железы, грудиноподъязычной и грудинощитовидной мышцами: по средней линии края этих мышц расходятся, образуя вместе с фасциями и трахеей предтрахеальное пространство. По бокам от трахеи располагаются общие сонные артерии.

Щитовидная железа состоит из двух боковых долей и перешейка; примерно в V3 случаев от перешейка отходит пирамидальный отросток, иногда достигающий подъязычной кости. Перешеек железы лежит на передней поверхности трахеи на уровне I —II —III или II — III — IV ее хрящей. Боковые доли прилежат сзади к трахее, щитовидному хрящу, глотке, пищеводу и частично покрывают среднюю треть общих сонных артерий. Щитовидная железа имеет собственную капсулу и фасциальное влагалище, образованное висцеральным листком четвертой фасции, в рыхлой клетчатке которого расположены сосуды, нервы и паращитовидные железы.

Глотка начинается у основания черепа и на уровне нижнего края VI шейного позвонка, воронкообразно суживаясь, переходит в пищевод. Различают носовую, ротовую и гортанную части глотки. Сзади гортанной части глотки располагаются длинные мышцы шеи и тела позвонков, покрытые предпозвоночной фасцией, спереди — гортань, с боков — верхние полюсы щитовидной железы и общие сонные артерии.

Шейная часть пищевода начинается на уровне VII шейного позвонка, позади перстневидного хряща гортани. Ниже, кпереди от пищевода, лежит трахея, сзади — предпозвоночная (пятая) фасция. Между пищеводом и трахеей слева имеется бороздка (sulcus tracheoesophageus), в которой проходит левый возвратный гортанный нерв. Правый возвратный нерв, общие сонные артерии и нижние полюсы боковых долей щитовидной железы располагаются с боков от шейной части пищевода.

На шеи имеется обильная сеть сосудов и нервов. Снабжение кровью мышц и органов шеи осуществляется ветвями наружной сонной и подключичной артерий. Отток венозной крови происходит в систему передней, наружной и внутренней яремных вен. Отток лимфы идет по глубоким лимфатическим сосудам к глубоким шейным лимфатическим узлам (nodi lymphatici cervicales profundi). Различают передние лимфатические узлы (nodi lymphatici cervicales profundi anteriores), расположенные впереди гортани, около трахеи и щитовидной железы, и латеральные шейные (nodi lymphatici cervicales profundi laterales), идущие вдоль внутренней яремной вены, добавочного нерва и поперечных сосудов шеи. Выносящие лимфатические сосуды лимфатических узлов формируют правый и левый яремные стволы (trunci jugulares dext. et sin.), которые собирают лимфу с соответствующей половины головы и шеи и впадают на левой стороне в грудной проток (ductus thoracicus), а на правой — в правый лимфатический проток (ductus lymphaticus dexter).

Иннервация мышц связана с их происхождением. Мышцы, производные первой висцеральной дуги (челюстно-подъязычная, переднее брюшко двубрюшной), иннервируются тройничным нервом (см.). Мышцы, производные второй висцеральной дуги (шилоподъязычная, заднее брюшко двубрюшной)— лицевым нервом (см.). Производные жаберных дуг — грудино-ключично-сосцевидная к трапециевидная мышцы иннервируются добавочным нервом (см.) и шейным сплетением (см.). Остальные мышцы имеют аутохтонное происхождение и их иннервация осуществляется передними ветвями шейных спинномозговых нервов.

Патология

Патология включает пороки развития, повреждения, заболевания и опухоли.

Пороки развития

Кривошея (см.) бывает как врожденной, так и приобретенной (например, при миозите грудино-ключично-сосцевидных мышц).

Шейные ребра встречаются преимущественно у женщин. Они возникают в результате задержки обратного развития существующих в эмбриональном периоде зачатков шейных ребер. Чаще наблюдаются на VII, реже на других, а иногда на всех шейных позвонках. Нередко бывают двусторонними. Длинные шейные ребра, вдаваясь в мягкие ткани шеи, сочленяются с I ребром или с рукояткой грудины. После травмы плечевого пояса, шеи или поднятия тяжестей, а также в связи с переутомлением мышц, иннервируемых нижними шейными корешками, могут возникать парестезии, боли в области кистей и плеча, слабость и быстрая утомляемость рук. Эти симптомы обусловлены сдавлением плечевого сплетения и подключичной артерии шейными ребрами. При осмотре больного обращают внимание на низко опущенные плечи. Иногда развивается сколиоз (см.). В области большой надключичной ямки пальпируется плотное образование с неясными контурами, иод которым отмечается пульсация подключичной артерии. Нередко наблюдается побледнение и похолодание кисти, ослабление пульса на плечевой и лучевой артериях. Возможно развитие аневризмы (см.) или тромбоза (см.) подключичной артерии. Диагноз устанавливают на основании клинической картины и результатов рентгенологического исследования. Дифференциальную диагностику проводят с синдромом лестничной мышцы, при котором могут наблюдаться аналогичные нервно-сосудистые расстройства, но отсутствует шейное ребро (см. Лестничной мышцы синдром). При безуспешности консервативного лечения показано удаление шейного ребра, иногда с пересечением передней лестничной мышцы (скаленотомия) или иссечением ее на протяжении 4—5 см (скаленэктомия). Разрез производят по Воскресенскому в большой надключичной ямке на 3 см выше ключицы и параллельно ей (рис. 3, в, 12), его протяженность зависит от длины шейного ребра. После перевязки поперечной артерии шеи подключичные сосуды отводят в медиальную, а плечевое сплетение в латеральную сторону. Шейное ребро освобождают от лестничных мышц и удаляют. Прогноз в неосложненных случаях благоприятный.

Срединная и боковая кисты (свищи) шеи встречаются довольно часто и подлежат удалению (см. Бранхиогенная киста, Свищи).

Редкой врожденной деформацией шеи является так называемая крыловидная шея, при которой имеются две кожные складки, натянутые в виде треугольных парусов от боковых поверхностей головы к надилечьям. Иногда в этих складках имеются крупные сосуды и нервы. Лечение заключается в пластической операции перемещения встречных треугольников по Лимбергу (см. Лицо) или иссечении кожных складок и наложении косметических швов (см. Кожная пластика). Прогноз благоприятный.

Повреждения

Различают закрытые и открытые повреждения шеи. Закрытые повреждения возникают при тупом ударе, сильном толчке, падении на голову с высоты, при транспортных и сельскохозяйственных травмах (см. Травматизм), при сдавлении шеи руками или петлей (см. Удавление), повешении (см.). При этом могут наблюдаться ушибы мягких тканей (см. Ушиб), переломы хрящей гортани (см.), трахеи (см.) и редко подъязычной кости. При ударе твердым предметом и повешении возможны вывихи и переломы шейных позвонков. Главной непосредственной опасностью при закрытых повреждениях шеи являются нарушение дыхания (см. Асфиксия) и иногда остановка сердца, которые могут наступить рефлекторно вследствие удара по гортани даже при отсутствии видимых повреждений.

При лечении закрытых повреждений шеи в первую очередь восстанавливают дыхание путем интубации трахеи (см. Интубация), а по показаниям производят трахеостомию (см.) или коникотомию (см. Ларинготомия). При переломе подъязычной кости смещенные отломки вправляют, а при безуспешности бескровного вправления прибегают к оперативному вмешательству (сшивание крупных, удаление мелких отломков). При переломах шейных позвонков осуществляют иммобилизацию (см.) шейного отдела позвоночника.

Кроме повреждений органов шеи, магистральных сосудов и позвоночника, встречаются травмы возвратного гортанного нерва, IX, X, XI и XII черепно-мозговых (черепных, Т.) нервов (см. Блуждающцй нерв, Добавочный нерв, Подъязычный нерв, Языкоглоточный нерв), симпатического ствола (см. Вегетативная нервная система), шейного сплетения (см.) и плечевого сплетения (см.).

Диагностика повреждений органов шеи на передовых этапах медицинской эвакуации должна быть направлена прежде всего на выявление и профилактику угрожающих жизни осложнений — асфиксии (см.), кровотечения (см.), шока (см.). Диагноз наружного кровотечения не вызывает затруднений. При внутреннем кровотечении можно наблюдать пульсирующую гематому, ослабление пульсового наполнения поверхностной височной артерии, сосудистые шумы. О повреждении гортани или трахеи свидетельствуют нарушение дыхания вплоть до асфиксии, выход воздуха через рану, изнуряющий кашель (см.), кровохарканье (см.), нарушение фонации, подкожная эмфизема (см.). При проникающих ранениях глотки и пищевода наблюдается нарушение глотания, может выделяться через рану пища или слюна. В связи с тяжестью инфекционных осложнений таких травм (медиастинит, глубокие флегмоны шеи) даже предположение о повреждении глотки и пищевода является показанием к срочному оперативному вмешательству.

Первая медпомощь раненным в шеи предусматривает временную остановку наружного кровотечения путем наложения на рану асептической повязки с помощью индивидуального перевязочного пакета. При продолжающемся кровотечении применяют повязку по Каплану: запрокинутую за голову руку раненого (на стороне, противоположной стороне повреждения шеи) закрепляют бинтом, на рану накладывают ватно-марлевый валик, который плотно фиксируют к ране бинтом, проводя его через плечо запрокинутой руки. Для профилактики аспирации крови таких раненых, особенно потерявших сознание, укладывают лицом вниз или на бок. При западении языка используют S-образную дыхательную трубку или, проколов язык безопасной булавкой и несколько вытянув его, фиксируют бинтом, проведенным вокруг шеи. При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника его иммобилизуют с помощью стандартных шин или подручных средств.

На полковом медицинском пункте (см.) исправляют повязку, иммобилизацию, вводят противостолбнячную сыворотку, антибиотики, при нарушении дыхания производят трахеостомию (см.), очищают верхние дыхательные пути с помощью отсоса. Иногда трахеостомическую трубку вводят через рану передней или переднебоковой поверхности шеи (атипичная трахеостомия). По показаниям осуществляют ингаляцию кислорода и искусственную вентиляцию легких с помощью дыхательных аппаратов (см. Кислородная терапия). Кровотечение останавливают путем тампонады раны, перевязки поврежденного сосуда или наложения на него кровоостанавливающего зажима. При травматическом шоке раненым проводят противошоковые мероприятия (см. Шок).

На этапе оказания квалифицированной медпомощи по показаниям осуществляют комплекс противошоковой терапии, трахеостомию, окончательную остановку кровотечения (перевязка сосудов в ране или на протяжении), наружное дренирование ран глотки и пищевода. Питание таких пострадавших проводится с помощью зонда, введенного через нос или рот, при невозможности — через рану пищеварительного канала. Раненых с повреждениями шеи эвакуируют в специализированные лечебные учреждения.

Заболевания

Острые и хронические неспецифические воспалительные заболевания шеи чаще всего вызывают гноеродные бактерии (см.), иногда анаэробы (см.), особенно неспорообразующие (неклостридиальные). Гнойный лимфаденит и флегмона шеи нередко развиваются в связи с наличием очагов инфекции в кариозных зубах (см. Кариес зуба), при ангине (см.), в частности ангине Людвига (см. Людвига ангина), фарингите (см.), ларингите (см.), тиреоидите (см.), гнойных заболеваниях слюнных желез (см.), кожи лица и волосистой части головы, детских инфекционных болезнях, а также при ранении пищевода (см.), глотки (см.), гортани (см.) и др.

К неспецифическим воспалительным заболеваниям шеи относят карбункул (см.), лимфаденит (см.), рожу (см.), флегмону (см.), фурункул (см.).

Поражение шеи при роже (см.) протекает тяжело, нередко осложняется менингитом (см.) и сепсисом (см.).

Лимфаденит является наиболее частым воспалительным заболеванием шеи. Острое воспаление поверхностных шейных лимфатических узлов нередко осложняется поверхностной флегмоной шеи. Воспаление глубоких шейных лимфатических узлов часто приводит к развитию глубокой флегмоны шеи. Хронический лимфаденит шеи чаще наблюдается у детей и проявляется увеличением лимфатических узлов, которые, как правило, безболезненны, не спаяны между собой и с окружающими тканями. Дифференциальный диагноз проводят с туберкулезом лимфатических узлов (см. Туберкулез внелегочный) и злокачественными опухолями (см.). Перед лечением хронического лимфаденита обязательна санация полости рта (см.). Прогноз в неосложненных случаях благоприятный.

Наиболее тяжелым воспалительным заболеванием шеи, требующим иногда экстренного оперативного вмешательства, является флегмона, которая может локализоваться в любом клетчаточном пространстве шеи. Обычно флегмона шеи протекает остро, за исключением так называемой деревянистой флегмоны Реклю (см. Флегмона). Особенности анатомического строения шеи способствуют быстрому распространению гнойного процесса с одного клетчаточного пространства шеи на другие и даже на средостение (см.), в полость черепа (см.), подмышечную ямку (см.), подключичную ямку (см. Подключичная область), на переднюю грудную стенку. Так, гнойный процесс, локализующийся между поверхностной и собственной фасциями, может спуститься ретромаммарно, процесс, развившийся между висцеральным и париетальным листками внутришейной фасции,— распространиться в загрудинное пространство и средостение, а процесс, локализующийся между висцеральным листком внутришейной фасции и предпозвоночной фасцией,— в заднее средостение. При поражении клетчатки сосудисто-нервного пучка гной распространяется в средостение, а также в подключичную и подмышечную области. Особенности клинического течения флегмон шеи зависят от локализации процесса и определяют выбор метода оперативного вмешательства.

Поверхностная (подкожная) флегмона шеи проявляется гиперемией, болезненностью и отечностью кожи. Повышается местная температура и температура тела. Гнойный очаг локализуется, как правило, под подкожной мышцей шеи, плотно соединяющейся с кожей. Поверхностную флегмону шеи вскрывают поперечным или продольным разрезом, проведенным до собственной фасции шеи, и дренируют. С целью профилактики воздушной эмболии следует щадить наружную яремную вену, лежащую под подкожной мышцей.

Флегмона ложа грудино-ключично-сосцевидной мышцы часто возникает вследствие мастоидита (см.). Она проявляется выраженным болевым синдромом и припухлостью (колбасовидным набуханием) в области мышцы. Голова больного сначала наклонена в сторону поражения; в дальнейшем при расплавлении мышцы принимает нормальное положение (симптом Войно-Ясенецкого). Фасция, окружающая мышцу, долго препятствует распространению гноя. При разрушении переднего листка фасции гной распространяется под подкожную мышцу шеи, при разрушении заднего листка — в сосудистое и предвисцеральное клетчаточные пространства и далее в средостение. Гнойный очаг вскрывают продольным разрезом над пораженной мышцей, щадя наружную яремную вену.

Флегмона надгрудинного клетча-точного пространства возникает вследствие лимфаденита или остеомиелита (см.) рукоятки грудины. Проявляется болезненной припухлостью и сглаженностью контуров в области яремной вырезки грудины, наличием так называемого воспалительного воротника. При разрушении передней стенки надгрудинного клетчаточного пространства гной проникает в подкожную клетчатку. Большую опасность представляет разрушение задней фасциальной стенки, при котором гнойный процесс может проникнуть за грудину и далее в средостение (см. к Гной распространяется также по ходу передних яремных вен под нижние отделы грудино-ключично-сосцевидных мышц и далее в средостение, в надключичную и подмышечную области. Поэтому ранняя операция при такой флегмоне служит профилактикой тяжелейших гнойных осложнений. Вскрытие гнойного очага осуществляют продольным разрезом от яремной вырезки грудины до щитовидного хряща (рис. 3, а, 5). Можно использовать и поперечный доступ между передними краями грудино-ключично-сосцевидных мышц на 2 см выше грудины.

Подчелюстная и подбородочная флегмоны проявляются припухлостью и резкой болезненностью в соответствующей области, усиливающейся при открывании рта и жевании, наличием гнилостного запаха изо рта. При флегмоне подчелюстной области процесс может локализоваться в подкожной клетчатке или толще подчелюстной железы (см.) и сопровождаться ознобом (см.), резкой интоксикацией (см.), гектической лихорадкой (см.). Гнойный очаг вскрывают разрезом, параллельным нижнему краю нижней челюсти, отступя от него на 2 см книзу и не доходя до переднего края жевательной мышцы, где проходят лицевые артерия и вена (рис. 3, в, 10). При подбородочной флегмоне разрез проводят между подбородком и подъязычной костью.

Флегмона клетчаточного пространства сосудисто-нервного пучка шеи возникает чаще при ангине. Она проявляется резкой болезненностью по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в области которой определяется плотная припухлость, положительным симптомом Войно-Ясенецкого. Гной скапливается в фасциальном влагалище сосудисто-нервного пучка, откуда он может непосредственно перейти в средостение, а при разрушении фасциальной стенки влагалища — в предвисцеральное и позадивисцеральное пространства. Разрушая фасциальное влагалище по заднему краю грудиноключично-сосцевидной мышцы, гной распространяется в надключичную область. Опасными осложнениями этой флегмоны являются аррозия крупных сосудов с профузным кровотечением (см.) и тромбоз внутренней яремной вены. Вследствие давления воспалительного инфильтрата на гортань, глотку и пищевод нередко наблюдаются расстройства дыхания и глотания. Описаны двусторонние флегмоны этой области. Разрез для вскрытия флегмоны проводят по внутреннему краю грудиноключично-сосцевидной мышцы от угла нижней челюсти до яремной вырезки рукоятки грудины. Рассекают кожу, подкожную мышцу и поверхностную фасцию и часто уже здесь обнаруживают скопление гноя. При отсутствии гноя осторожно рассекают четвертый листок фасции и обнажают сосудисто-нервный пучок шеи. После эвакуации гноя обеспечивают дренирование самой нижней точки гнойника. Тщательно осматривают внутреннюю яремную вену и при наличии ее тромбоза перевязывают вену ниже (центральнее) тромба. Во время операции следует остерегаться повреждения артерий, идущих в поперечном направлении по отношению к разрезу, в частности нижней щитовидной артерии. В тех случаях, когда гной прорывается в область заднего края грудиноключично-сосцевидной мышцы, разрез осуществляют по этому краю мышцы от ключицы до границы верхней и средней трети мышцы, щадя выходящий здесь из-под мышцы добавочный нерв (при повреждении этого нерва отмечается наклон головы больного в здоровую сторону и некоторый поворот в сторону поражения). В сосудистое ложе нередко прорывается гной при гнойном паротите (см.); такой затек (см.) должен быть вскрыт.

При флегмоне предвисцерального пространства гнойный процесс локализуется между трахеей и гортанью сзади грудиноподъязычных и спереди грудинощитовидных мышц. На передней поверхности шеи развивается болезненная припухлость; голова больного несколько запрокинута назад, движения резко болезненны; часто наблюдаются расстройства дыхания и глотания, цианоз лица. При вскрытии гнойника разрез проводят от щитовидного хряща до яремной вырезки рукоятки грудины (рис. 3, а, 5); при этом обнажается перстневидный хрящ, перешеек щитовидной железы, передняя поверхность трахеи. Гнойный процесс из этого клетчаточного пространства легко может проникнуть в средостение, поэтому разрез ведут книзу до здоровых тканей и обеспечивают отток гноя из самой низкой точки гнойника. При флегмонах, обусловленных ранением гортани и трахеи, показана трахеостомия.

Флегмона позадивисцерального пространства чаще развивается при ранении и закрытых повреждениях пищевода (инструментальные исследования, инородные тела и др.). Возникнув в параэзофагеальной клетчатке, гнойно-некротический процесс в связи с высокой вирулентностью микрофлоры (часто это неклостридиальные анаэробы) быстро распространяется в средостение (см. Медиастинит), нередко осложняясь аррозивным кровотечением из сонной артерии и остеомиелитом позвонков. Вскрытие флегмоны осуществляют по Разумовскому — разрезом по переднему краю грудино-ключичнососцевидной мышцы (см. Пищевод).

При подозрении на наличие глубокой флегмоны шеи всегда производят обзорную рентгенографию шеи, грудной клетки и рентгеноконтрастное исследование пищевода (см. Пищевод, методы исследования). Наличие широкой тени средостения может свидетельствовать о развитии медиастинита, а присутствие газа в мягких тканях — о перфорации полого органа, чаще пищевода. Фиброэзофагоскопия (см. Эндоскопия) значительно облегчает диагностику повреждении пищевода.

Хроническая неспецифическая флегмона шеи(деревянистая флегмона Реклю) наблюдается обычно у ослабленных больных и бывает вызвана слабовирулентной микрофлорой. Клинически она проявляется плотным, деревянистым инфильтратом, иногда занимающим всю шею, который покрыт отечной, синюшной кожей. Наряду с подкожной клетчаткой поражаются и глубокие клетчаточные пространства, что может обусловливать расстройства дыхания и глотания (см. Флегмона). При оперативном вмешательстве производят множественные разрезы с целью вскрытия всех клетчаточных пространств шеи.

Помимо оперативного вмешательства, при перечисленных выше формах флегмоны проводится активное противомикробное лечение с применением антибиотиков широкого спектра действия.

Анаэробная флегмона может поражать любое клетчаточное пространство шеи. Она быстро распространяется на другие клетчаточные пространства шеи и характеризуется тяжелой клинической картиной. В комплекс лечебных мероприятий входят ранняя операция, адекватное дренирование, обеспечение доступа воздуха к пораженным тканям, введение полусинтетических пенициллинов в больших дозах и др. (см. Анаэробная инфекция). При анаэробной флегмоне подкожной клетчатки (анаэробный целлюлит) обычно не наблюдается сплошного поражения клетчатки; периферические гнойные очаги в виде гнезд локализуются на различном удалении от основного очага и могут быть окружены неизмененной клетчаткой. Поэтому при лечении подкожной флегмоны используют множественные разрезы, обеспечивающие вскрытие всех очагов или предупреждающие дальнейшее распространение гнойного процесса. При анаэробной флегмоне более глубоких отделов шеи процесс может распространяться на все клетчаточные пространства шеи. В этом случае наиболее радикальной является операция Дьяконова. Разрез начинают под нижней челюстью на стороне поражения, отступя от нее на 2 см, и ведут по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы; не доходя 2 см до ключицы, разрез поворачивают кзади и проводят параллельно ключице до трапециевидной мышцы (рис. 3, б, 7). В нижнем отделе доступа пересекают грудино-ключично-сосцевидную мышцу, достигая в конечном итоге широкого вскрытия всех клетчаточных пространств шеи.

Прогноз при всех формах флегмон при несвоевременном лечении серьезный.

Из специфических воспалительных заболеваний шеи чаще других наблюдаются туберкулезные и сифилитические поражения. Туберкулезный процесс поражает главным образом лимфатические узлы шеи, протекает длительно, осложняется свищами (см.), возможно вторичное инфицирование (см. Туберкулез внелегочный). При первичном сифилисе в тех случаях, когда твердый шанкр локализуется на губе или в полости рта, на шее появляются плотные, безболезненные при пальпации, не спаянные между собой и с окружающими тканями лимфатические узлы, располагающиеся в виде цепочки. При вторичном сифилисе лимфатические узлы на шее бывают еще более плотными, нередко наблюдается сифилитическая лейкодерма — так наз. ожерелье Венеры. При третичном сифилисе на шее могут возникать сифилитические гуммы (см. Сифилис).

Из грибковых заболеваний шеи наибольшее значение имеет актиномикоз (см.), который может поражать кожу, подкожную клетчатку и лимфатические узлы. Реже встречаются бластомикоз (см.), гистоплазмоз (см.) и др.

К системным заболеваниям, при которых наблюдаются поражения лимфатических узлов шеи, относятся лимфогранулематоз (см.), ретикулезы (см.), саркоидоз (см.) и др.

Опухоли

Различают доброкачественные и злокачественные опухоли органов и тканей шеи. Из доброкачественных встречаются аденомы щитовидной железы или паращитовидных желез (см. Аденома), липома (см.), фиброма (см.) и др. Среди злокачественных наблюдаются бранхиогенный рак (см. Бранхиогенные опухоли, Рак), рак щитовидной и паращитовидных желез, опухоли каротидного гломуса, саркома мягких тканей (см. Саркома) и ряд других. В лимфатических узлах шеи часто локализуются метастазы при раке легкого, желудка — метастаз Вирхова (см. Желудок, опухоли), щитовидной железы, молочной железы и других органов.

Оперативные доступы на шее

Кроме изложенных выше оперативных доступов при флегмонах шеи, предложены многочисленные доступы, которые применяют при оперативных вмешательствах на органах шеи. Так, для обнажения шейной и верхней грудной частей трахеи применяют продольный разрез от яремной вырезки рукоятки грудины до щитовидного хряща или поперечный разрез, проводимый на 1 см ниже перстневидного хряща (рис. 3, а, 4 и 5). Этими разрезами пользуются также для проникновения в предвисцеральное пространство и переднее средостение. После обнажения передней поверхности трахеи тупым путем проникают, скользя по ней, в предтрахеальное пространство грудной полости. Доступы используют при напряженной эмфиземе средостения, гнойных затеках из предвисцерального пространства шеи в переднее средостение, биопсии бифуркационных лимфатических узлов, трахеостомии. При операциях на шейном отделе пищевода используют доступ по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, предложенный В. И. Разумовскимменее предпочтителен доступ по заднему краю этой мышцы, так как при нем возможно повреждение добавочного нерва. Доступ к общей сонной артерии и внутренней яремной вене проходит по переднему краю грудино-ключичнососцевидной мышцы (рис. 3, а, 1). После рассечения париетального листка внутришейной фасции освобождают сосудисто-нервный пучок шеи. Для обнажения диафрагмального нерва разрез кожи проводят параллельно ключице, на 2 см выше нее на протяжении от заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы до переднего края трапециевидной мышцы. Можно применять продольный разрез по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы от ее середины по направлению к ключице (рис. 3, в, 11). После рассечения предпозвоночной фасции обнажается край передней лестничной мышцы; на передней поверхности этой мышцы располагается диафрагмальный нерв. Такой же доступ используют при так называемой прескаленной биопсии лимфатических узлов, скаленото-мии и при операциях на грудном протоке (см. Грудной проток) в месте его впадения в левый венозный угол (рис. 3, в, 12). Доступ в загрудинное пространство обеспечивает разрез над рукояткой грудины. Рассекают поверхностную фасцию, тупо разделяют клетчатку надгрудинного меж апоневротического пространства, рассекают собственную фасцию и проникают в загрудинное пространство. Доступ применяется при напряженной эмфиземе средостения, гнойных затеках в загрудинное пространство. При удалении больших опухолей, локализующихся на шее, применяют доступы Дьяконова (рис. 3, б, 7), Крайла (рис. 3, б, 8) и Венгловского (рис. 3, в, 9). Разработаны также доступы к глотке (рис. 3, а, 2), гортани (рис. 3, а, 3), щитовидной железе (рис. 3, а, 4) и др.

Т. П. Макаренко, А. В. Богданов; В. А. Катонин (воен.), H. В. Крылова (ан.).