Как называются бактерии спиралевидной формы

семейство спириллы (spirillaceae)

Представители семейства Spirillaceae имеют форму изогнутых или спиральных клеток, характеризующихся жесткой несгибаемой структурой. Почти все представители семейства близки по многим свойствам к псевдомонадам. Виды этого семейства весьма многочисленны. Среди родов, принадлежащих к этому семейству, наибольшую роль в природе и производстве имеют Vibrio, Cellvibrio, Selenomonas, Microcyclus и др.

Род вибрио (Vibrio). Свое название эти микробы получили за их способность к быстрым колебательным движениям (от лат. «vibrare» — колебаться). Вибрионы имеют форму коротких, изогнутых в виде запятой палочек. После деления они часто остаются сцепленными концами, образуя спирали. Это — неспорообразующие грамотрицательные бактерии с полярно расположенным жгутиком, типичные гетеротрофы. Они не способны расщеплять клетчатку. Многие используют фенолы и другие циклические соединения. Длина отдельных вибрионов редко превышает 10 мкм, а их диаметр от 1 до 1,5 мкм. Некоторые из них — строгие анаэробы, другие — облигатные аэробы или факультативные анаэробы (растущие в присутствии кислорода и при пониженной концентрации его). В основном это сапрофиты, широко распространенные в загрязненных реках и озерах нашей планеты.

Все же среди представителей этого рода существует несколько видов, патогенных для человека и животных. Сюда относится прежде всего возбудитель холеры (Vibrio comma), выделенный в 1886 г. Р. Кохом из испражнений больных животных. Он может долгое время сохраняться в воде загрязненных рек и озер. Другие виды, вызывающие заболевания людей,— Vibrio proteus и Vibrio El Tor — также опасны. Дорогой ценой оплатило человечество за коварный характер этих вибрионов. Во многих странах Европы можно увидеть много обелисков, посвященных избавлению от холерных эпидемий — естественному затуханию эпидемий, свирепствовавших в течение нескольких лет подряд. Миллионы человеческих жизней были унесены этой мелкой неспорообразующей бактерией. Неописуем ужас людей средневековья перед надвигавшейся на них неизбежной смертью. В настоящее время холера практически побеждена, а в случае заболеваний успешно лечится, в чем большую роль играют антибиотики.

Род селеномонас (Selenomonas). Представители этого рода являются очень строгими анаэробами. Они обитают в рубце (отделе желудка) жвачных животных (коров, оленей и др.). Морфологически селеномонады представляют собой мелкие вибрионы (длина клетки 2 мкм), снабженные пучком жгутиков, расположенных латерально на вогнутой части клетки. Это типичные неспорообразующие грамотрицательные гетеротрофные бактерии, участвующие в переработке пищи в желудке животного. Их выделение в чистую культуру связано с большими трудностями, так как селеномонады погибают на воздухе в течение нескольких секунд. Культивирование селеномонад проводится в атмосфере углекислоты, очищенной от следов кислорода.

Род целлвибрио (Cellvibrio). Бактерии, принадлежащие к этому и другим близким родам, чрезвычайно широко распространены в природе. Это грамотрицательные неспорообразующие вибрионы с длиной клетки до 2 мкм. Типичные гетеротрофы, расщепляющие целлюлозу в растительных остатках, систематически поступающую в почву с растительным опадом. Многие из них способны разлагать парафин и циклические соединения. В лабораторных условиях успешно культивируются на фильтровальной бумаге, наложенной на питательную среду в аэробных условиях. Роль этой группы микроорганизмов исключительно велика, так как они обеспечивают распад важнейшего природного вещества — целлюлозы — и перевод его в соединения, доступные для других организмов, не обладающих ферментным аппаратом, позволяющим расцеплять целлюлозу. Более того, целлюлоза является главным энергетическим материалом, поступающим в природные субстраты за счет основного процесса на пашей планете — фотосинтеза. Затем следует цепочка превращений органических веществ, заканчивающаяся их полной минерализацией. Это обеспечивает нормальный круговорот веществ в природе.

Род микроциклюс (Microcyclus). К этому роду принадлежат грамотрицательные неспорообразующие бактерии, форма клеток которых напоминает кольца (рис. 32).

Обычно размеры клеток невелики (1 мкм), но во время роста клетки образуют замкнутые кольца, диаметр которых 2—3 мкм. Один из недавно описанных представителей этого рода — Microcyclus major (Б. В. Громов, 1963) — характеризуется более толстыми клетками (1 —2 мкм) и большим диаметром колец (5—40 мкм). Организмы из рода Microcyclus и родственного рода Spirosoma неподвижны, жгутики отсутствуют, но у Microcyclus major при развитии на почвенных средах (агаризованная почва) образуется пучок фимбрий (см. выше), с помощью которых клетки объединяются в звездообразные скопления (розетки), подобно бактериям из рода Seliberia.

Являясь гетеротрофами, бактерии из рода Microcyclus и в первую очередь Microcyclus major сильно меняют морфологию своих клеток на богатых средах, где главным действующим фактором являются многие аминокислоты в низкой концентрации (0,02% и меньше). При этом возникают патологические формы клеток: гигантские нити, многократно ветвящиеся клетки, большие шары (сферопласты и протопласты, лишенные клеточной стенки), нитевидные фрагменты со вздутиями, неотличимые от микоплазм. По истечении небольшого времени инволюционные формы отмирают. Это значит, что бактерии из рода Microcyclus являются довольно типичными олиготрофами, страдающими от избытка пищи. В основе влияния аминокислот на микробы лежит нарушение синтеза клеточной стенки, что ведет к возникновению такого обилия уродливых форм и последующей гибели клеток.

Род спиросома (Spirosoma). Впервые этот род был описан еще в 1894 г., где были объединены описанные ранее (1875 и 1887 гг.) вибриоподобные организмы. В дальнейшем культуры были потеряны, а род практически забыт, но в 1968 г. вновь обнаружены формы бактерий, напоминающие спиросомы.

Бактерии, относящиеся к этому роду, близки по морфологии к представителям рода Microcyclus. Клетки этих бактерий образуют замкнутые кольца (рис. 33). Разделившиеся клетки, оставаясь вместе, накладываются друг на друга и формируют длинные спирали, число витков в которых от 20—30 до 100. Отдельные клетки невелики (толщина — 0,6—1 мкм, длина — 3,5 мкм), но длина спирали достигает 40— 50 мкм. Этот организм также характеризуется полиморфизмом.

Наряду с нормальными клетками на богатых средах встречаются очень длинные нити (более 50 мкм), сферопласты (клетки, частично потерявшие клеточную стенку).

Все представители рода Spirosoma являются типичными сапрофитами, обитателями воды и ила пресных водоемов, реже встречаются в почвах.

Род ренобактер (Renobacter). Этот род был введен недавно (Д. И. Никитин, 1970). Описан типовой вид Renobacter vacuolatum (от лат. «rеn» — почка). Бобовидная клетка этой бактерии напоминает человеческую почку (табл. 31).

Размеры клеток невелики (длина — 1,6— 1,8 мкм, диаметр — 0,7—1,0 мкм). Организмы не имеют жгутиков, капсул и спор и являются типичными грамотрицательными бактериями. Характерная особенность этой бактерии — наличие внутри клетки 40—60 газовых вакуолей цилиндрической формы. Отдельные газовые вакуоли окружены тонкими однослойными мембранами и могут заполняться газом (по-видимому, азотом) либо смыкаться. В зависимости от числа раскрытых вакуолей клетки в водной суспензии могут оседать на дно сосуда либо находиться стабильно во взвешенном состоянии и даже плавать в виде пленки на поверхности жидкости. Это дает основание предположить, что у бактерий, лишенных способности к активному движению, выработался принципиально иной механизм перемещения в жидких средах (в том числе в капиллярах, заполненных почвенным раствором). Регулируя число заполненных газом вакуолей, зти организмы при небольших затратах энергии могут перемещаться в зону оптимальных концентраций питательных веществ или уходить от неблагоприятных воздействий среды. Поэтому вполне естественным оказывается распространение Renobacter в почвах с сильным увлажнением, в поймах рек, иле и воде пресных водоемов.

Являясь гетеротрофом, Renobacter vacuolatum на богатых лабораторных средах при избытке белков и аминокислот образует патологически измененные (больные) клетки. Это свидетельствует о том, что Renobacter относится к экологической группе олиготрофов, т. е. организмов, способных развиваться при низких концентрациях пищи. Ее избыток ведет к патологии и гибели клеток.

Помимо организмов, которых можно более или менее четко отнести к какой-либо таксономической группе, в природных субстратах встречаются новые, неизвестные еще организмы. Такими являются тонкие червеобразные клетки с загнутыми, как правило, очень тонкими концами (рис. 34). Если диаметр клетки этой бактерии равен 0,3—0,5 мкм, то толщина ее концов не превышает 0,07 мкм, и они не могут быть рассмотрены в световом микроскопе. Мир микробов нашей планеты продолжает удивлять и озадачивать нас.

Род спириллум (Spirillum). Если не считать одной самой мелкой спириллы, то к этому роду относятся лишь безвредные для человека сапрофиты—«мусорщики», соседствующие вместе с вибрионами в тихой заводи стоячих и загрязненных вод (рис. 35) и в гниющих остатках растительного и животного происхождения.

Большинство спирилл относительно крупные (5—40 мкм в длину и 0,5—3,0 мкм в диаметре). Они изогнуты и образуют спираль из нескольких оборотов. Подвижность спирилл обеспечивается одним или пучком жгутиков, прикрепленных к одному или к обоим полюсам клетки. Наиболее мелкий представитель рода — Spirillum minus — патогенен, наиболее крупный — Spirillum volutans — типичный сапрофит.

Новые организмы. Как неоднократно отмечалось, состязание систематики микроорганизмов со все новыми загадками природы продолжается непрерывно. Предъявленный недавно для опознания объект — грамотрицательная неспорообразующая бактерия с клеткой шестиугольной формы (рис. 36) — не может быть отнесен ни к одному из существующих таксонов (группы классификации) и отнесен сам к себе, оставаясь единственным представителем данной группы. Эта группа получила случайное название — Stella (звезда).

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

ВНИМАНИЕ: Уважаемые клиенты и дистрибьюторы!

1.1.4. Морфология и физиология микроорганизмов

Микроорганизмы в зависимости от молекулярно-биологической организации подразделяют на прокариотов и эукариотов.

Одной из основных таксономических категорий является вид совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода. Совокупность однородных микроорганизмов, выделенных на питательной среде, характеризующаяся сходными морфологическими, тинкториальными (отношение к красителям), культуральными, биохимическими и антигенными свойствами, называется чистой культурой.

Морфология бактерий в некоторой степени зависит от условий их культивирования, состава питательной среды, факторов окружающей среды и других. В оптимальных условиях культивирования молодые, активно растущие клетки являются наиболее типичными морфологически, в то время как старые могут иметь атипичную морфологию. Бактериальные клетки одного штамма могут отличаться между собой.

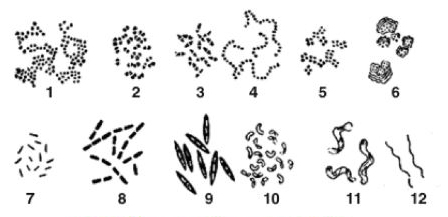

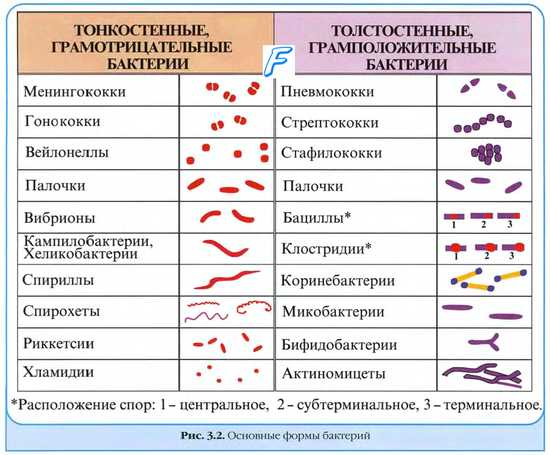

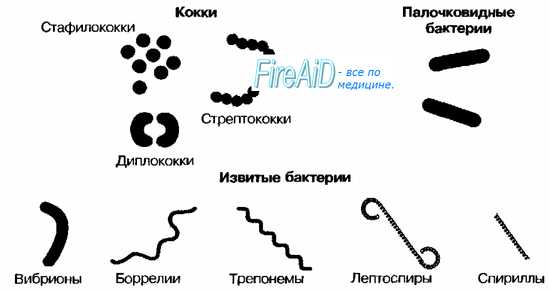

Одноклеточные бактерии по внешним признакам могут быть шарообразные (кокки), палочковидные и извитые. На рисунке 1.8 изображены основные формы микробов.

Кокки не всегда имеют правильную круглую форму, для некоторых видов они принимают закругленную, овальную, продолговатую форму.

Например, менингококк (возбудитель эпидемического менингита) имеет форму кофейных зерен, обращенных вогнутой поверхностью друг к другу.

Большинство палочковидных бактерий располагается беспорядочно, так как после деления клетки расходятся.

Многоклеточные бактерии делят на два типа нитчатые и слизистые. Отличаются от одноклеточных более сложным строением и определенным циклом развития.

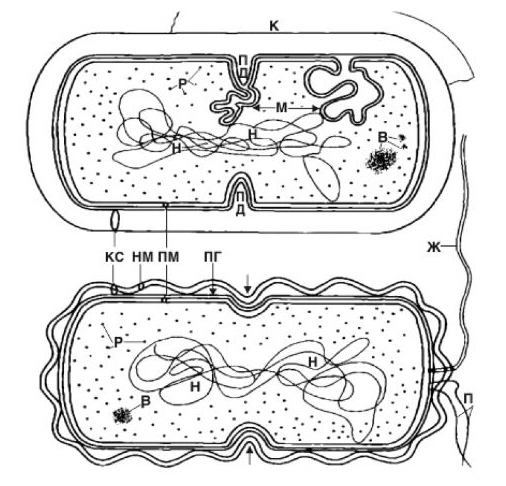

Бактериальная клетки имеет сложное строение (рис. 1.9). В состав входят клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма с включениями и ядро, называемое нуклеоидом. Бактерии могут иметь и дополнительные структуры: капсулу, микрокапсулу, слизь, жгутики, пили; некоторые бактерии способны образовывать споры.

Стрелкой указано деление грамотрицательной бактерии

путем образования перетяжки.

Цитоплазматическая мембрана является трехслойной структурой и окружает наружную часть цитоплазмы бактерий. По структуре она состоит из двойного слоя липидов, главным образом фосфолипидов со встроенными поверхностными и интегральными белками. Цитоплазматическая мембрана является динамической структурой с подвижными компонентами, поэтому ее представляют как мобильную, текучую структуру. Она участвует в регуляции осмотического давления, транспорте веществ и энергетическом метаболизме клетки.

Цитоплазма бактерий коллоидная система, занимает основной объем клетки и состоит из растворимых белков. В молодых клетках она оптически однородна, в более старых имеет зернистость. Основная функция обмен веществ. В цитоплазме имеются различные включения митохондрии, рибосомы, полисахариды, полимасляная кислота и полифосфаты (волютин). Митохондрии выполняют дыхательные функции и анаэробный бродильный распад веществ; в рибосомах происходит биосинтез белков. Волютин выполняет роль запасных питательных веществ. При механическом или ином повреждении цитоплазмы клетка погибает.

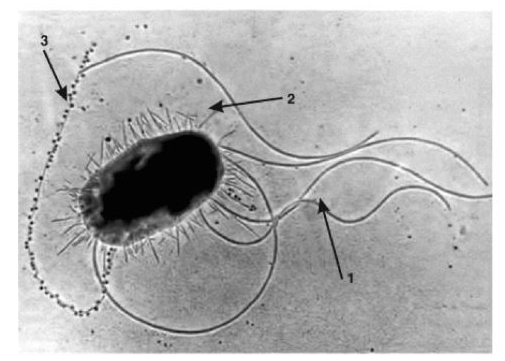

У многих бактерий имеются жгутики, благодаря которым бактерии подвижны. Жгутики представляют собой тонкие нити, отходящие от цитоплазматической мембраны. Жгутики выявляют с помощью электронной микроскопии препаратов, напыленных тяжелыми металлами (рис. 1.10), или в световом микроскопе после обработки препаратов специальными методами (например, после серебрения). Число жгутиков специфично для каждого вида бактерий от одного (холерный вибрион) до десятков, сотен (кишечная палочка, протей). В зависимости от расположения и числа жгутиков различают основные типы жгутикования (рис. 1.11).

Также у бактерий существуют такие образования, как ворсинки и пили, нитевидные тонкие образования. В функции входит прикрепление к поражаемой клетке, или конъюгация.

Термин «пили» чаще означает особые ворсинки, способствующие выполнению половых функций.

Из семейства сахаромицетов наибольшее промышленное значение имеет большой род сахаромицес, в который входит множество видов, в том числе дрожжи, применяемые в виноделии, пивоварении, хлебопечении, производстве спирта. Из семейства несахаромицетов наиболее часто встречаются роды торула и кандида, причиняющие значительный ушерб на пищевых предприятиях.

Дрожжи часто обнаруживают на мясе и мясопродуктах; они вызывают ослизнение мяса при хранении, образование пигментных пятен, а осмофильные дрожжи развиваются в рассолах.

В клетках плесени различают клеточную стенку, цитоплазму с включениями, одно или несколько ядер, в отличие от бактерий. Размножаются половым, бесполым путем и вегетативно. Основной способ распространения спорообразование.

Физиология микроорганизмов изучает жизнедеятельность микробных клеток, процессы их питания, дыхания, роста, размножения, закономерности взаимодействия с окружающей средой.

Микроорганизмы не имеют специальных органов питания, питание осуществляется всей поверхностью клетки. Интенсивность проникновения питательных веществ в клетку зависит от степени проницаемости клеточной оболочки, растворимости питательных веществ в воде, разности концентраций питательных веществ в клетке и во внешней среде. Чем сложнее химическое строение вещества, тем хуже оно проникает в клетку.

По способности усвоения углерода микроорганизмы делятся на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофы способны самостоятельно продуцировать органические соединения из углекислого газа и солей азотной кислоты, способны существовать только в неорганической среде. Гетеротрофы используют готовые органические соединения (сахар, многоатомные спирты, органические кислоты) для получения углерода, минеральные вещества неспособны использовать в качестве энергетического материала. Нерастворимые источники углерода, такие как жиры, крахмал, также могут быть использованы после расщепления микроорганизмами.

Гетеротрофы делят на метатрофы и наратрофы. К метатрофам в первую очередь относятся сапрофиты, т.е. гнилостные микробы и большинство возбудителей брожения, а также значительное количество патогенных микроорганизмов. Для синтеза белков необходим азот, поэтому источником азота могут быть белковые вещества организмов, а в искусственных питательных средах используются пептоны и аминокислоты. Паратрофы организмы-паразиты, пользующиеся готовыми веществами клетки-хозяина (вирусы, риккетсии).

Рис. 1.12. Фазы роста и размножения бактерий

Быстрота размножения микробов изменяется во времени. На жидкой искусственной питательной среде наиболее четко видна динамика развития колонии, которое проходит четыре основные фазы (рис. 1.12). Лаг-фаза, фаза задержки роста, продолжается 3-5 ч, когда бактерии приспосабливаются к новым условиям среды, клетки увеличиваются в объеме, но размножение не происходит. Логарифмическая фаза роста характеризуется усиленным размножением бактерий, скорость появления клеток во много раз превышает скорость отмирания, фаза продолжается 5-6 ч. Во время этой фазы бактерии наиболее уязвимы и наилучшие возможности дня применения уничтожающих их агентов. В стационарной фазе число образующихся клеток постепенно становится равным числу отмирающих, фаза может быть очень продолжительной. Фаза отмирания наступает по мере истощения питательной среды и накопления продуктов обмена. Скорость отмирания варьируется. Часть оставшихся в живых клеток переходят в споры.

К числу основных факторов, оказывающих влияние на рост и размножение микроорганизмов, относятся факторы внешней среды.

Как называются бактерии спиралевидной формы

Отдельным видам бактерий с достаточным постоянством присущи определённые форма и размер. Длина бактериальных клеток варьирует от 0,1-0,2 мкм (виды Mycoplasma) до 10-15 мкм (виды Clostridium), толщина — от 0,1 до 2,5 мкм. Средние размеры бактерий — 2-3×0,3-0,8 мкм. Выделяют три основные формы бактерий — шаровидные (или овальные), палочковидные (цилиндрические) и извитые (спиралевидные), хотя известны и бактерии, имеющие иную форму (например, нитевидную, треугольную или звёздчатую). Подавляющее большинство бактерий, вызывающих заболевания человека, имеют шаровидную (кокки) и палочковидную формы (рис. 2

Шаровидные бактерии ( микрококки, диплококки, сарцины, стафилококки, стрептококки ). Кокки.

Большинство кокков [от греч. kokkos, ягода, зерно] имеют шаровидную или овальную форму, клетки некоторых видов могут быть эллипсоидными, бобовидными или ланцетовидными.

По характеру расположения клеток в мазках выделяют микрококки (делятся в одной плоскости и располагаются беспорядочно); парные, или диплококки (делятся в одной плоскости, в мазках обычно располагаются парами; имеют бобовидную или ланцетовидную формы); стрептококки (делятся в одной плоскости; связь между клетками обычно сохраняется, что придаёт им в мазках форму бус или чёток, располагающихся цепочками), стафилококки (делятся в нескольких плоскостях, образуя бесформенные скопления, напоминающие виноградные гроз1 дья); тетракокки (делятся в двух перпендикулярных плоскостях, в мазках располагаются по четыре в форме квадратов) и сарцины (делятся в трёх перпендикулярных плоскостях, в мазках располагаются этажами в форме «тюков» или «пакетов» по 8, 16, 32 и более клеток).

Палочковидные бактерии ( бациллы, клостридии )

Термином «бактерия» обозначают в широком смысле всех представителей царства прокариотов, а в узком — палочковидные споронеобразующие бактерии. Спорообразующие палочковидные бактерии подразделяют на бациллы [от лат. bacillus, палочка] и клостридии [от греч. kloster, веретено]. Это разделение было основано на способности центрально расположенных спор клостридии деформировать материнскую клетку, придавая им форму веретена. Позднее были открыты виды клостридии, споры которых располагаются на концах клетки, но это название закрепилось за отдельным видом. Споры бацилл не деформируют клетки.

Размеры палочковидных бактерий могут быть менее 1 мкм (например, виды Brucella) либо превышать 3 мкм (например, виды Clostridium). По толщине они могут быть тонкими (виды Mycobacterium) или толстыми (виды Clostridium). Полюса клеток могут быть заострены (виды Fusobacterium), утолщены (виды Corynebacterium), «обрублены» под прямым углом (Bacillus anthracis) либо закруглены (виды Escherichia); иногда они могут принимать овоидную

Хеликобактер пилори: причины гастрита

Хеликобактер пилори: причины гастрита

Helicobacter Pylori — это спиралевидная бактерия, которая заселяет слизистую желудка и 12-перстной кишки, синтезируя ряд токсинов и вызывая множество заболеваний.

Последние исследования говорят о том, что более половины населения мира инфицированы этим микроорганизмом. Более того, в развивающихся странах уровень распространенности этой инфекции намного выше (до 100 % взрослого населения), чем в развитых государствах (20-65 %). Это связано с влиянием санитарно-гигиенических условий проживания людей.

90% всех заболеваний желудка и 12-перстной кишки являются хелико-ассоциированными, что подтверждает агрессивность микроорганизма. Но доказано это было лишь в 1994 году, что перевернуло взгляд на лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сам по себе микроорганизм является паразитом. Он выделяет токсические вещества, повреждающие слизистые оболочки органов. Это приводит к развитию таких заболеваний, как язвенная болезнь, гастрит и других опасных недугов.

Чаще всего заражение происходит при пользовании общей посудой, одними средствами личной гигиены; при поцелуе; от матери к ребенку.

Как только хеликобактерия попадает в организм человека, она сразу опускается в желудок, где и обитает всё оставшееся время. Для того чтобы не погибнуть от желудочного сока, состав которого достаточно агрессивен, хеликобактер выделяет специальные ферменты, которые окружат её оболочкой и обезвреживают кислоту. То есть кислая среда в желудке является идеальным местом обитания Хеликобактер. Хотя, долгое время считалось, что ни один из организмов не способен выжить в кислой желудочной среде.

Гастрит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка.

В большинстве случаев наблюдается бессимптомное носительство хеликобактер. Это значит, что человек годами живет с этой бактерией внутри, не испытывая никакого дискомфорта. При этом он может заражать других людей (например, членов семьи), которые столкнутся с гастритом, язвой или диспепсией, даже не догадываясь об истинной причине своих недугов.

Однако, заражение хеликобактер может проявлять себя голодными и утренними болями в эпигастральной области (желудок и район 12-перстной кишки), отрыжкой, изжогой, тошнотой, неприятным привкусом во рту, потерей аппетита, тяжестью в животе, урчанием, вздутием, периодической диареей.

Гастрит бывает острым и хроническим.

1. Острый гастрит представляет собой быстро развивающееся воспаление, которое проходит в течение короткого промежутка времени. Чаще всего он вызван инфицированием бактерией хеликобактер пилори и протекает бессимптомно, иногда переходя в хроническую форму.

Также частой причиной острого гастрита является употребление большого количества алкоголя, злоупотребление обезболивающими (аспирином, ибупрофеном и др.).

2. Хронический гастрит развивается постепенно. Является наиболее распространенным заболеванием и занимает одно из первых мест в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта. По оценке различных авторов, он встречается у 50–80% населения нашей страны.

У болезни бывают периоды обострения и ремиссии. Чем дольше вы тянете с лечением, тем короче становятся периоды ремиссии, и тем тяжелее проходят обострения.

IgA выявляются в 68-80 % через 2-3 недели после инфицирования и, возможно, несколько последующих лет.

IgG обнаруживаются в 95-100 % случаев инфицирования H. Pylori.

IgM выявляются лишь в 15-20 %. Определяются через несколько дней после начала заболевания, достигают пика в промежутке 1-4 недель, а затем снижаются. Стоит отметить, что наличие антител IgM говорит о наличии острого инфекционного процесса, однако их низкие значения – это еще не признак отсутствия заболевания, а возможно, признак хронического воспаления.

Для более точной диагностики используют комплексный анализ на иммуноглобулины M, G и A.