Как назывались остатки золотой орды

Золотая Орда: какие факты о ней на самом деле придумали историки

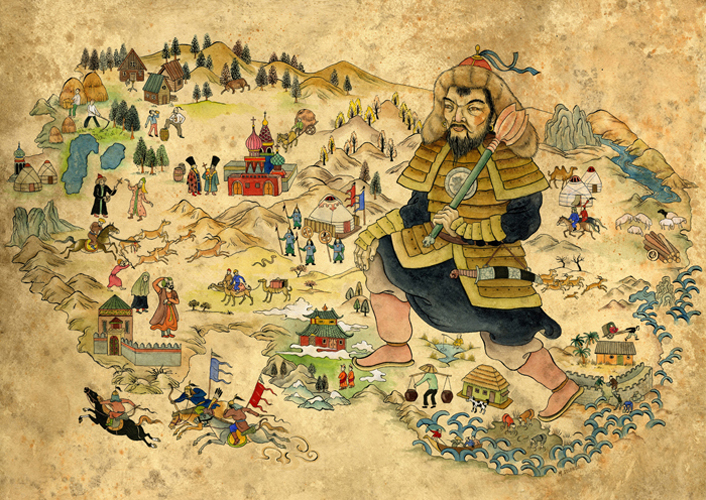

Золотая Орда, или улус Джучи – одно из крупнейших государств, когда-либо существовавших на территории нынешней России. Также оно частично располагалось на территориях современных Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Оно просуществовало более двух веков (1266-1481; принимают и иные даты его возникновения и падения).

«Золотой» Орда в то время не называлась

Термин «Золотая Орда» применительно к ханству, в зависимости от которого оказалась древняя Русь, был придуман задним числом, московскими книжниками XVI века, когда этой Орды уже не существовало. Это термин того же порядка, что и «Византия». Современники называли Орду, которой Русь платила дань, просто Ордой, иногда – Большой Ордой.

Русь не была частью Золотой Орды

Русские земли не были включены непосредственно в состав Золотой Орды. Ханы ограничивались признанием вассальной зависимости от них русских князей. Вначале делались попытки собирать дань с Руси при помощи ханских администраторов – баскаков, но уже в середине XIII века ордынские ханы отказались от этой практики, сделав ответственными за сбор дани самих русских князей. Среди них они выделяли одного или нескольких, которым давали ярлык на великое княжение.

Старейшим княжеским престолом в Северо-Восточной Руси в то время почитался Владимирский. Но наряду с ним значение самостоятельного великого княжения в период ордынского господства приобрели Тверь и Рязань, а также, одно время, Нижний Новгород. Великий князь Владимирский считался главным ответственным за поступление дани со всей Руси, и другие князья боролись за этот титул. Со временем, однако, Владимирский престол закрепился за династией московских князей, и борьба за него происходила уже внутри неё. В то же время тверской и рязанский князья сделались ответственными за поступление дани со своих княжеств и вступили в вассальные отношения непосредственно к хану.

Золотая Орда была многонациональным государством

Книжное наименование основного народа Орды – «монголо-татары» или «татаро-монголы» – придуманное немецкими историками в XIX веке, является историческим нонсенсом. Такого народа в действительности никогда не существовало. В основе импульса, породившего «монголо-татарское» нашествие, лежало, по-видимому, движение народов монгольской группы. Но в своём движении эти народы увлекли за собой многочисленные тюркские народы, и довольно скоро тюркский элемент стал в Орде преобладающим.

Мы даже не знаем монгольских имён ханов, начиная с самого Чингисхана, а только тюркские. При этом известные ныне народы среди тюрок складывались только в то время. Так, хотя, видимо, ещё в XIII веке часть тюрок называла себя татарами, народ поволжских татар начал образовываться только после отделения Казанского ханства от Золотой Орды в середине XV столетия. Узбеки назвались так по имени хана Узбека, правившего Ордой в 1313-1341 гг. Наряду с кочевым тюркским населением в Золотой Орде имелось немало оседлого земледельческого населения. Прежде всего, это волжские болгары. Далее, на Дону и Нижней Волге, а также в степном Крыму, жили потомки хазар и многочисленных народов, входивших в давно сгинувший Хазарский каганат, но местами ещё сохранявших городской образ жизни: аланов, готов, булгар и др. Были среди них и русские бродники, которых считают предшественниками казаков.

На крайнем северо-западе власти Орды подчинялись мордва, марийцы, удмурты, коми-пермяки.

Золотая Орда возникла в результате раздела империи

великого хана Предпосылки к независимости Золотой Орды возникли ещё при Чингисхане, когда он перед смертью разделил свою империю между сыновьями. Земли будущей Золотой Орды получил его старший сын Джучи. Походы на Русь и Западную Европу предпринял внук Чингисхана Бату (Батый). Окончательно раздел оформился в 1266 году при внуке Батыя хане Менгу-Тимуре. До этого момента Золотая Орда признавала номинальное владычество великого хана, и русские князья ездили на поклон за ярлыком не только в Сарай на Волге, но и в далёкий Каракорум. После они ограничивались поездкой в ближний Сарай.

Веротерпимость в Золотой Орде

Во время великих завоеваний тюрки и монголы поклонялись традиционным племенным богам и были терпимы к разным религиям: христианству, исламу, буддизму. Довольно большое значение в Золотой Орде, в том числе при ханском дворе, имела «еретическая» ветвь христианства – несторианство. Позже, при хане Узбеке, правящая верхушка Орды принимает ислам, однако и после этого в Орде сохраняется свобода вероисповедания. Так, до XVI века продолжает действовать Сарайская епископия Русской церкви, и её архиереи даже пытаются окрестить кого-нибудь из членов ханской семьи.

Цивилизованный образ жизни

Владение большим количеством городов покорённых народов способствовало распространению городской цивилизации в Орде. Сама столица перестала кочевать, а обосновалась в одном месте – в городе Сарае на Нижней Волге. Его местонахождение не установлено, так как город был уничтожен во время нашествия Тамерлана в конце XIV века. Новый Сарай уже не достиг прежнего великолепия. Дома в нём были построены из сырцового кирпича, что объясняет его недолговечность.

В Орде содержались в хорошем состоянии дороги для царских гонцов и иностранных послов, для них держались наготове сменные лошади (русские слова «ям» и «ямщик» оттуда). Орда покровительствовала иностранным купцам и торговле. Одним из самых страшных преступлений в Орде считалась ложь.

Царская власть в Орде не была абсолютной

Хан Орды, называвшийся в Руси царём, не был неограниченным властелином. Он зависел от совета традиционной знати, как это искони было у тюрок. Попытки же ханов укрепить свою власть привели к «великой замятне» XIV века, когда ханы стали игрушкой в руках реально боровшихся за власть высших военачальников (темников). Мамай, разбитый на Куликовом поле, был не ханом, а темником, и ему подчинялась лишь часть Орды.

Лишь с воцарением Тохтамыша (1381 г.) власть хана была восстановлена. Золотая Орда распалась Смута XIV века не прошла для Орды бесследно. Она начала распадаться и терять контроль над подвластными территориями. В течение XV века от неё отделяются Сибирское, Узбекское, Казанское, Крымское, Казахское ханства и Ногайская орда. Москва упорно держится вассалитета к хану Большой Орды, но в 1480 году тот гибнет в результате нападения крымского хана, и Москве волей-неволей приходится стать независимой.

Калмыки не имеют отношения к Золотой Орде Вопреки распространённому заблуждению, калмыки не являются потомками монголов, пришедших вместе с Чингисханом в прикаспийские степи. Калмыки переселились сюда из Центральной Азии только в конце XVI – начале XVII вв.

Золото хана Батыя: где на территории России спрятаны сокровища Золотой Орды

О том, как татаро-монгольский хан Батый «ходил на Русь», слышали, должно быть, все, но легенды гласят о весьма любопытных вещах. Якобы хан Батый захватил в ходе завоеваний бесчисленное количество сокровищ, которые возить за собой было попросту неудобно — потому он прятал их на территории современной России.

Поиски сокровища хана продолжаются вот уже много веков, но отыскать заветный «клад» ещё никому не удалось. Что же, возможно, в будущем нам удастся приблизиться к заветной цели, и ценные артефакты будут найдены.

Сгоревшая крепость

Первая легенда гласит о том, что в окрестностях посёлка Золотаревка под Пензой можно отыскать несметные сокровища. До сих пор там сохранились остатки древнего городища, и некоторые историки утверждают (в том числе, Геннадий Белорыбкин), что в XIV веке именно здесь располагалась древняя крепость.

Даже мародёры опасались забирать ценности с места сгоревшей крепости: кто-то распустил слух, что каждого, кто позарится хотя бы на монетку, поразит страшное проклятие.

В наше время велись исторические раскопки на месте древнего городища, но отыскать сокровища не удалось. Либо легенда оказалась не слишком точной, либо проклятие — не таким уж и страшным.

Золотые кони

Легенда о «золотых конях хана Батыя» гласит, что всё золото, которое завоеватель сумел добыть во время военных походов, использовали для отлива огромных коней с рубиновыми глазами. Именно эти статуи из золота якобы стояли по обеим сторонам ворот столицы татарского государства Золотая Орда.

Сарай-Бату, столица Золотой орды

Потом Сарай-Бату перенесли в другое место — нынешнюю Волгоградскую область, село Царев. Кони вроде бы как тоже «переехали». А затем была громогласная победа русских войск над ханом Мамаем, и о золотых конях больше никто ничего не слышал.

По преданию, один конь был закопан рядом с ханом — чтобы «охранять» его на том свете. Где находится «Мамаев курган» — никто не знает. Приблизительно известно, что похоронили хана Мамая на одном из холмов, коих множество вдоль Волги…

Но что случилось со вторым конём? Были слухи о том, что его увезли с собой казаки, которые напали на ордынцев и отняли золотую статую. Ордынцы, к слову, терять ценность не хотели, потому нагнали казаков, и завязался кровавый бой. Часть историков считает, что казаки не захотели отдавать золотого коня ордынцам, и попросту его утопили. Так что золотой жеребец может до сих мирно покоиться на дне какого-нибудь озера.

Но слухи есть слухи, причем по поводу золотых коней их было и остаётся великое множество. Так, в «Туманности Андромеды» Ефремова можно прочитать версию о том, что золотой жеребец лежит на дне Индийского океана. А в «Сокровищах Валькирии» Алексеева значится версия, что КГБ ещё в середине XX века отыскал обоих коней, и они спрятаны где-то в правительственных закромах.

Но литературный вымысел, понятное дело, имеет место быть, потому опираться на книжные сюжеты мы не будем. Последняя информация о том, что Батыевы кони якобы были найдены, появилась в 90-х годах — якобы жеребцов обнаружили при раскопках возле посёлка Р. Туда отправилась научно-исследовательская экспедиция, однако успехом миссия не увенчалась.

Обоз на Селигере

Ещё одна легенда о хане Батые гласит: был собран целый обоз с ценностями, который воины прославленного хана спрятали возле озера Селигер — оно располагается в Тверской области.

Искали этот легендарный обоз много веков: ещё якобы Екатерина Вторая посылала доверенных людей «в экспедицию», чтобы отыскать золото хана Батыя. Любопытно, но в распоряжении людей императрицы были даже бумаги, на которых указывалось точное месторасположение клада. Богатства, если верить описаниям, должно было хватить на всю Тверскую область.

Затем обоз с сокровищами пробовали отыскать на дне озера Серебряного. Место в действительности любопытное: в воде содержится высокая концентрация серебра, рыба не водится, а посреди водоёма — торчит странный бугор. Но серьёзные исследования водоёма никто провести не дал, поскольку Серебряное находится в заповедной зоне.

Известно, что сокровища на дне озера не раз пробовали искать «в частном порядке». Говорят, что ныряльщики даже погибали, и это объяснимо: слишком резкий перепад температур. Однако местные, конечно же, не верят в то, что причиной смерти становилась обычная судорога — по мнению некоторых людей, проклятие сокровища хана Батыя существует, и оно «действует».

Грани Агни Йоги 1968 г. 049. (М. А. Й). Главное – это сохранить и удержать осознание силы своей, несокрушимости своего духа, нерушимости и неуязвимости ничем внешним его внутренней огненной сущности. Под градом ударов и в самых неблагоприятных обстоятельствах можно удержать это осознание силы. Тело героя может погибнуть в неравном бою, но дух его будет победным. И Спаситель распятый мир Победил, хотя и казалось кому-то, что победа осталась на стороне тьмы. Важно понять, что и победа, и поражение – в духе. Поражение в духе немыслимо, недопустимо, ибо это означает потерю всего. Можно лишить человека всего, могут сыпаться на него удары судьбы, но, если дух несокрушим, если духом не захочет он сломиться и духом поникнуть, он выйдет из испытаний огненным победителем. Внешние удары и внешний ущерб значения не имеют, если не сломлен дух. Об этом противлении духом и в духе, об этой не сломимой ничем стойкости духа говорит Учение Агни Йоги и к нему призывает тех, кто понял, в чем заключается сущность победы над миром. Не в том дело, чтобы жить хорошо, беспечально и в благополучии тихом и мирном, а в том, чтобы, несмотря ни на что, ни на какие трудности, препятствия, отягощения и мучительства, выстоять в духе и пройти через все, умножив силы свои и возрастая духом на все противодействующее. Боль или страдания, нанесенные темной рукой, не считайте поражением и ущербом или потерю – утратой. Все это неважно, если дух устоял и стал только сильнее от этих ударов, кующих его мощь. Перенесите все значение и смысл борьбы в область духа и поймете, что нет ничего в мире, что могло бы сокрушить дух сужденного победителя.

Инициатором этой идеи является Ю.А.Горбачёв, в своё время хорошо знавший П.Ф.Беликова. Галина Полтавцева и её муж так же принимают активное участие в реализации этой идеи. Ещё им помогает Донецкая Рериховская группа, которая каждое лето туда приезжает. Эта группа участвовала в разработке маршрутов по островам. В этом лагере планируется очень активная деятельность: налаживание контактов для сотрудничества, проведение лекций на философские, научные, культурологические темы, ну и т.д

Весьма распространено мнение, что простой народ в России всегда жил тяжело, постоянно голодал, и терпел всяческие притеснения от бояр и помещиков. Однако, так ли было на самом деле? Конечно, в силу объективных причин, у нас сейчас почти нет статистических данных по дореволюционной России, как-то ВВП на душу населения, стоимость потребительской корзины, прожиточный минимум и т.д.

В качестве материала для данной статьи мы будем использовать цитаты из воспоминаний иностранцев об их посещении России в разное время. Они тем более для нас ценны, так как иностранцам нет нужды заниматься приукрашением действительности чужой для них страны.

Люди даже низшего сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы. а что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом. Шапки, однорядки и воротники украшают нашивками и твезами, шариками, завязками, шнурами из жемчуга, золота и шелка…

Следовало бы запретить простым людям употреблять шелк, золотую пряжу и дорогие алые ткани, чтобы боярское сословие отличалось от простых людей. Ибо никуда не гоже, чтобы ничтожный писец ходил в одинаковом платье со знатным боярином. Такого безобразия нет нигде в Европе. Наигоршие черные люди носят шелковые платья. Их жен не отличить от первейших боярынь.

Необходимо отметить, что только в 20 веке мир пришёл к тому, что фасон одежды перестал определять достаток человека. Пиджаки носят и министры, и профессора, а джинсы может надеть как миллиардер, так и простой рабочий.

А вот что пишет Крижанич про еду: «Русская земля по сравнению с Польской, Литовской и Шведской землями и Белой Русью гораздо плодороднее и урожайнее. Растут на Руси большие и хорошие огородные овощи, капуста, редька, свекла, лук, репа и иное. Индейские и домашние куры и яйца в Москве крупнее и вкуснее, нежели в упомянутых выше странах. Хлеб, действительно, на Руси сельские и прочие простые люди едят намного лучший и больше, нежели в Литве, в Польской да Шведской землях. Рыба также добывается в изобилии.» А вот каким было, по данным В.Ключевского, в 1630 году, типичное малоземельное (засевавшее поле размером в одну десятину, то есть 1.09 га ) крестьянское хозяйство Муромского уезда: «3-4 улья пчел, 2-3 лошади с жеребятами, 1-3 коровы с подтелками, 3-6 овец, 3-4 свиньи и в клетях 6-10 четвертей (1,26-2,1 куб.м) всякого хлеба».

Многие иностранные путешественники отмечают дешевизну продуктов в России. Вот что пишет Адам Олеарий, который, будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III к персидскому шаху, побывал в России в 1634 и 1636-1639 гг. «Вообще по всей России, вследствие плодородной почвы, провиант очень дешев, 2 копейки за курицу, 9 яиц получали мы за копейку.» А вот другая цитата из него же: «Так как пернатой дичи у них имеется громадное количество, то ее не считают такой редкостью и не ценят так, как у нас: глухарей, тетеревов и рябчиков разных пород, диких гусей и уток можно получать у крестьян за небольшую сумму денег».

Персиянин Орудж-бек Баят (Урух-бек), который в конце 16 века был в составе персидского посольства в Испанию, где обратился в христианство и стал именоваться Дон Хуан Персидский, даёт аналогичные свидетельства относительно дешевизны еды в России: «Мы пробыли в городе[Казани] восемь дней, причем нас так обильно угощали, что кушанья приходилось выбрасывать за окно. В этой стране нет бедняков, потому что съестные припасы столь дешевы, что люди выходят на дорогу отыскивать, кому бы их отдать».

А вот что пишет венецианский торговец и дипломат Барбаро Иосафат, в 1479 году побывавший в Москве: «Изобилие хлеба и мяса здесь так велико, что говядину продают не на вес, а по глазомеру. За один марк вы можете получить 4 фунта мяса, 70 куриц стоят червонец, и гусь не более 3 марок. Зимою привозят в Москву такое множество быков, свиней и других животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз можно купить до двухсот штук». Секретарь австрийского посла в России Гвариента Иоанн Корб, бывший в России в 1699 году, также отмечает дешевизну мяса: «Куропатки, утки и другие дикие птицы, которые составляют предмет удовольствия для многих народов и очень дороги у них, продаются здесь за небольшую цену, например, можно купить куропатку за две или за три копейки, да и прочие породы птиц приобретаются не за большую сумму». Соотечественник Корба, Адольф Лизек, состоявший секретарем при австрийских послах, бывших в Москве в 1675-м году, и вовсе отмечает, что «птиц так много, что жаворонков, скворцов и дроздов не едят».

В том же 17-веке в Германии проблему с мясом решали по-другому. Там за время Тридцатилетней войны(1618–1648) было уничтожено около сорока процентов населения. В результате дело дошло до того, что в Ганновере власти официально разрешили торговлю мясом людей, умерших от голода, а в некоторых областях Германии (христианской, между прочим, страны) было разрешено многоженство для восполнения людских потерь.

Однако, всё вышеописанное относится к периоду до 18 века, т.е. Московского царства. Посмотрим, что было в период Российской империи. Интересны записки Шарля-Жильбера Ромма, активного участника Великой французской революции. С 1779 по 1786 год он жил в России, в Санкт-Петербурге, где работал учителем и воспитателем графа Павла Александровича Строганова. Совершил три путешествия по России. Вот что он писал в 1781 году в своём письме Г. Дюбрёлю: (к сожалению, он не уточняет, о крестьянах какой именно области идёт речь).

«Крестьянин считается рабом, поскольку господин может его продать, обменять по своему усмотрению, но в целом их рабство предпочтительнее той свободы, коей пользуются наши земледельцы. Здесь каждый имеет земли больше, чем может обработать. Русский крестьянин, далекий от городской жизни, трудолюбив, весьма смекалист, гостеприимен, человечен и, как правило, живет в достатке. Когда он завершит заготовку на зиму всего необходимого для себя и своей скотины, он предается отдыху в избе (isba), если не приписан к какой-либо фабрике, каковых в этой области много, благодаря богатым рудникам, или если не отправляется в путешествие по своим делам или по делам господина. Если бы здесь были лучше известны ремесла, у крестьян было бы меньше времени для досуга в тот период, когда они не заняты сельским трудом. И господин, и раб получили бы себе от этого пользу, но ни те, ни другие не умеют рассчитывать свою выгоду, поскольку еще не достаточно прочувствовали необходимость ремесел. Здесь царит простота нравов и довольный вид никогда бы не покидал людей, если бы мелкие чинуши или крупные собственники не проявляли жадности и рвачества. Малочисленное население области во многом является причиной изобилия всего, что необходимо для жизни. Продовольствие стоит так дешево, что, получая два луидора, крестьянин живет весьма зажиточно».

Обратим внимание, что о том, русское «рабство» крестьян более предпочтительным, чем «свобода» французских пишет не кто-нибудь, а будущий активный участник Великой Французской революции, прошедшей под лозунгом «Свобода, равенство и братство». То есть у нас нет причин подозревать его в необъективности и пропаганде крепостного права.

Вот что он писал в одном из своих писем по поводу положения французских крестьян ещё до своего отъезда в Россию:

Повсюду, мой дорогой друг, и у стен Версаля, и за сто лье от него с крестьянами обращаются столь варварски, что это переворачивает всю душу чувствительному человеку. Можно даже сказать с полным на то основанием, что здесь их тиранят больше, чем в отдаленных провинциях. Считается, что присутствие сеньора должно способствовать уменьшению их бедствий, что, увидев их несчастья, эти господа должны постараться помочь с теми справиться. Таково мнение всех, у кого благородное сердце, но не придворных. Они ищут развлечения в охоте с таким пылом, что готовы пожертвовать для этого всем на свете. Все окрестности Парижа превращены в охотничьи заповедники, из-за чего несчастным [крестьянам] запрещается выпалывать на своих полях сорняки, которые душат их хлеб. Им разве что разрешено бодрствовать ночи напролет, выгоняя из своих виноградников разоряющих их оленей, но не дозволено ударить никого из этих оленей. Работник, согбенный в рабской покорности, часто понапрасну тратит свое время и умение, служа напудренным и вызолоченным идолам, которые безжалостно гонят его, если только он вздумает попросить плату за свой труд.

Речь идёт как раз про тех самых «свободных» французских крестьян, «свобода» которых, по мнению Ромма, хуже «рабства» русских крепостных.

А. С. Пушкин, обладавший глубоким умом и хорошо знавший русскую деревню, отмечал: «Фонвизин в конце XVIII в. путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю… Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев)… Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак бедности».

Положение русского крепостного крестьянства было лучше не только французского, но и ирландского. Вот что писал в 1824 г. английский капитан Джон Кокрейн. «Безо всяких колебаний. говорю я, что положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии. В России изобилие продуктов, они хороши и дешевы, а в Ирландии их недостаток, они скверны и дороги, и лучшая их часть вывозится из второй страны, между тем как местные препятствия в первой приводят к тому, что они не стоят такого расхода. Здесь в каждой деревне можно найти хорошие, удобные бревенчатые дома, огромные стада разбросаны по необъятным пастбищам, и целый лес дров можно приобрести за гроши. Русский крестьянин может разбогатеть обыкновенным усердием и бережливостью, особенно в деревнях, расположенных между столицами». Напомним, что в 1741 г. голод унес в могилу одну пятую часть населения Ирландии — около 500 тыс. человек. Во время голода 1845-1849 гг. в Ирландии погибло от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. Значительно увеличилась эмиграция (с 1846 по 1851 выехали 1,5 млн. чел.). В итоге, в 1841—1851 гг. население Ирландии сократилось на 30%. В дальнейшем Ирландия также быстро теряла население: если в 1841 г. численность населения составляла 8 млн 178 тыс. человек, то в 1901 г. — всего 4 млн 459 тыс.

Отдельно хотелось бы осветить жилищный вопрос:

А вот что писал русский путешественник и учёный Владимир Арсеньев про жилище крестьянина в своей книге «По Уссурийскому краю», в основу которой легли события его экспедиции по уссурийской тайге в 1906 году:

Внутри избы были две комнаты. В одной из них находились большая русская печь и около нее разные полки с посудой, закрытые занавесками, и начищенный медный рукомойник. Вдоль стен стояли две длинные скамьи; в углу деревянный стол, покрытый белой скатертью, а над столом божница со старинными образами, изображающими святых с большими головами, темными лицами и тонкими длинными руками.

Другая комната была просторнее. Тут у стены стояла большая кровать, завешенная ситцевым пологом. Под окнами опять тянулись скамьи. В углу, так же как и в первой комнате, стоял стол, покрытый самодельной скатертью. В простенке между окнами висели часы, а рядом с ними полка с большими старинными книгами в кожаных переплетах. В другом углу стояла ручная машина Зингера, около дверей на гвозде висела малокалиберная винтовка Маузера и бинокль Цейса. Во всем доме полы были чисто вымыты, потолки хорошо выструганы, стены как следует проконопачены.

Из всего вышеперечисленного видно, что, по свидетельству самих иностранцев, которые могли сравнивать быт простого народа как в России, так и в своих странах, и которым нет надобности приукрашивать российскую действительность, во время допетровской Руси, и во время Российской империи простой народ жил в целом не беднее, а зачастую и богаче, чем другие народы Европы.

Издательство Сретенского монастыря, 2004 г.

2. А. Горянин. Мифы о России и дух нации, М., Pentagraphic, 2002

3. В. Мединский. О русском пьянстве, лени и жестокости. М. Олма, 2008

4. А.В. Чудинов О путешествии Жильбера Ромма в «Сибирь» (1781 г.): гипотезы и факты

5. Ричард Пайпс. Россия при старом режиме.

6. В.К.Арсеньев. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала. М., Правда, 1983.

Эти мифы сочиняет нечисть международного сионизма-педерастии, чтобы посеять в Русском Мире безнадегу и сомнения!

Это антирусская работа вечногонимых сионских карликов, ведется в угоду жидомасонского ложа бнай&брит для разрушения русского государства!

Да прибудет с сионистами-содомитами и масонами-англосаксами : Красная чума, Сера Сатанаила и ледоруб дедушки Сталина!

Скверна должна исчезнуть с земли русской, с планеты Земля навсегда и пусть Русский Ветер, развеет пепел трупов скверны