Как называется жидкость в клетке

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

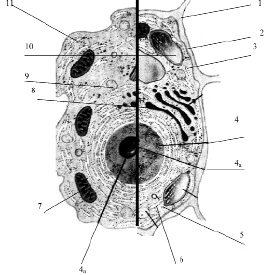

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

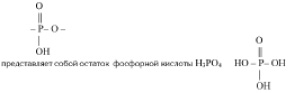

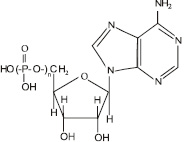

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Состав ликвора при различных нозологиях

В обзоре представлены изменения лабораторных показателей ликвора при основных тяжелых заболеваниях цетральной нервной системы.

Исследование спинномозговой жидкости является единственным методом, позволяющим быстро диагностировать менингит. Отсутствие воспалительных изменений в ликворе всегда позволяет исключить диагноз менингита. Этиологический диагноз менингита устанавливают с помощью бактериоскопических и бактериологических методов, вирусологических и серологических исследований.

По этиологической структуре 80-90% бактериологически подтвержденных случаев приходится на Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus. Бактериоскопия СМЖ благодаря характерной морфологии менингококков и пневмококков дает при первой люмбальной пункции положительный результат в 1, 5 раза чаще, чем рост культуры.

СМЖ при гнойном менингите от слегка мутноватой, как бы забеленной молоком, до густо зеленой, гнойной, иногда ксантохромной. В начальной стадии развития менингококкового менингита имеет место повышение внутричерепного давления, затем в ликворе отмечается нейтрофильный маловыраженный цитоз, а у 24, 7% больных СМЖ нормальная в первые часы болезни. Затем у многих больных уже в первые сутки заболевания цитоз достигает 12000-30000 в 1 мкл, преобладают нейтрофилы. Благоприятное течение заболевания сопровождается уменьшением относительного числа нейтрофилов и увеличение лимфоцитов. Встречающиеся случаи гнойного менингита с типичной клинической картиной и сравнительно небольшим цитозом могут быть объяснены, вероятно, частичной блокадой субарахноидального пространства. Отчетливой корреляции между выраженностью плеоцитоза и тяжестью заболевания может не наблюдаться.

У большинства больных гнойным менингитом с первых дней болезни отмечается понижение уровня глюкозы (ниже 3 ммоль/л), при летальных исходах содержание глюкозы было в виде следов. У 60% больных содержание глюкозы ниже 2, 2 ммоль/л, а отношение уровня глюкозы к таковому в крови у 70% составляет менее 0, 31. Увеличение содержания глюкозы – почти всегда прогностически благоприятный признак.

При туберкулезном менингите бактериоскопическое исследование СМЖ часто дает отрицательный результат. Микобактерии чаще обнаруживают в свежих случаях заболевания (у 80% больных туберкулезном менингитом). Нередко отмечается отсутствие микобактерий в люмбальном пунктате при обнаружении их в цистернальной СМЖ. В случае отрицательного или сомнительного бактериоскопического исследования туберкулез диагностируют методом посева или биологической пробой. При туберкулезном менингите СМЖ прозрачна, бесцветна или слегка опалесцирует. Плеоцитоз колеблется от 50 до 3000 в 1 мкл, в зависимости от стадии заболевания, составляя к 5-7 дню болезни 100-300 в 1 мкл. При отсутствии этиотропного лечения число клеток нарастает от начал до конца заболевания. Может быть внезапное падение цитоза при повторной люмбальной пункции, проведенной через 24 часа после первой. Клетки преимущественно лимфоциты, однако нередко в начале болезни встречается смешанный лимфоцитарно-нейтрофильный плеоцитоз, что считается типичным для миллиарного туберкулеза с обсеменением мозговых оболочек. Характерным для туберкулезного менингита является пестрота клеточного состава, когда наряду с преобладанием лимфоцитов встречаются нейтрофилы, моноциты, макрофаги и гигантские лимфоциты. Позднее – плеоцитоз приобретает лимфоплазмоцитарный или фагоцитарный характер. Большое количество моноцитов и макрофагов свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания.

Общий белок при туберкулезном менингите всегда повышен до 2-3 г/л, причем ранее исследователи отмечали, что белок увеличивается до появления плеоцитоза и исчезает после значительного его уменьшения, т. е. в первые дни заболевания имеет место белковоклеточная диссоциация. Для современных атипичных форм туберкулезного менингита характерно отсутствие типичной белковоклеточной диссоциации.

При туберкулезном менингите рано отмечается снижение концентрации глюкозы до 0, 83-1, 67 ммоль/л и ниже. У части больных выявляется снижение содержания хлоридов. При вирусном менингите около 2/3 случаев возбудителями являются вирус эпидемического паротита и группа энтеровирусов.

При серозных менингитах вирусной этиологии СМЖ прозрачна или слегка опалесцирует. Плеоцитоз небольшой (редко до 1000) с преобладанием лимфоцитов. У части больных в начале заболевания могут преобладать нейтрофилы, что характерно для более тяжелого течения и менее благоприятного прогноза. Общий белок в пределах 0, 6-1, 6 г/л или нормальный. У части больных выявляется снижение концентрации белка, обусловленное гиперпродукцией ликвора.

ЗАКРЫТАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

Проницаемость мозговых сосудов в остром периоде черепно-мозговой травмы в несколько раз превышает проницаемость периферических сосудов и находится в прямой зависимости от степени тяжести травмы. Для определения тяжести поражения в остром периоде можно использовать ряд ликворологических и гематологических тестов. Сюда относятся: степень выраженности и длительность наличия гиперпротеинорахии как теста, характеризующего глубину дисгемических расстройств в мозге и проницаемости гематоликворного барьера; наличие и выраженность эритроархии как теста, достоверно характеризующего продолжающееся внутримозговое кровотечение; наличие в течение 9-12 дней после травмы выраженного нейтрофильного плеоцитоза, что служит указанием на ареактивность тканей, ограничивающих ликворные пространства и угнетение санирующих свойств клеток паутинной оболочки или присоединения инфекции.

— Сотрясение головного мозга: СМЖ обычно бесцветна, прозрачна, не содержит эритроцитов или их количество незначительно. В 1-2 день после травмы цитоз нормальный, на 3-4 день появляется умеренно выраженный плеоцитоз (до 100 в 1 мкл), который снижается до нормальных цифр на 5-7 день. В ликворограмме лимфоциты с наличием незначительного количества нейтрофилов и моноцитов, макрофаги, как правило, отсутствуют. Уровень белка в 1-2 день после травмы нормальный, на 3-4 день он повышается до 0, 36-0, 8 г/л и к 5-7 дню возвращается к норме.

— Ушиб головного мозга: количество эритроцитов колеблется от 100 до 35000 а при массивном субарахноидальном кровоизлиянии достигает 1-3 млн. В зависимости от этого цвет СМЖ может быть от сероватого до красного. Из-за раздражения мозговых оболочек развивается реактивный плеоцитоз. При ушибах легкой и средней степени тяжести плеоцитоз на 1-2 день в среднем равен 160 в 1 мкл, а при тяжелой степени достигает несколько тысяч. На 5-10 сутки плеоцитоз достоверно снижается, но не достигает нормы и в последующие 11-20 сутки. В ликворогамме лимфоциты, часто макрофаги с гемосидерином. Если характер плеоцитоза меняется на нейтрофильный (70-100% нейтрофилов) – развился гнойный менингит как осложнение. Содержание белка при легкой и средней тяжести в среднем 1 г/л и не приходит к норме к 11-20 суткам. При тяжелых повреждениях головного мозга уровень белка может достигать 3-10 г/л (часто заканчивается летальным исходом).

При черепно-мозговой травме энергетический обмен мозга переключается на путь анаэробного гликолиза, что ведет к накоплению в нем молочной кислоты, и, в конечном итоге, к ацидозу мозга.

Исследование параметров, отражающих состояние энергетического обмена мозга, позволяет судить о тяжести течения патологического процесса. Снижение артериовенозной разницы по рО2 и рСО2, увеличение потребления мозгом глюкозы, нарастание веноартериальной разницы по молочной кислоте и увеличение ее в ликворе. Наблюдаемые изменения являются результатом нарушения деятельности ряда ферментных систем и не могут быть компенсированы кровоснабжением. Необходимо стимулировать нервную деятельность больных.

Цвет ликвора зависит от примеси крови. У 80-95% больных на протяжении первых 24-36 ч СМЖ содержит явную примесь крови, а в более поздний срок она либо кровянистая, либо ксантохромная. Однако у 20-25% пациентов при небольших очагах, расположенных в глубинных отделах полушарий, или в случае блокады ликворопроводящих путей вследствие быстро развивающегося отека мозга эритроциты в СМЖ не определяются. Кроме того, эритроциты могут отсутствовать при проведении люмбальной пункции в самые первые часы после начала кровоизлияния, пока кровь достигает спинального уровня. Такие ситуации являются поводом к диагностическим ошибкам – постановке диагноза «ишемический инсульт». Наибольшее количество крови обнаруживается при прорывах крови в желудочковую систему. Выведение крови из ликворных путей начинается с первых же суток заболевания и продолжается в течение 14-20 дней при черепно-мозговых травмах и инсультах, а при аневризмах сосудов головного мозга до 1-1, 5 месяцев и не зависит от массивности кровоизлияния, а от этиологии процесса.

Вторым важным признаком изменения СМЖ при геморрагическом инсульте является ксантохромия, выявляемая у 70-75% больных. Она появляется на 2-е сутки и исчезает через 2 недели после инсульта. При очень большом количестве эритроцитов ксантохромия может появиться уже через 2-7 часов.

Увеличение концентрации белка наблюдается у 93, 9% больных и количество его колеблется от 0, 34 до 10 г/л и выше. Гипрепротеинорахия и повышенное содержание билирубина могут сохраняться длительное время и, наряду с ликвородинамическими нарушениями, могут быть причиной менингеальных симптомов, в частности головных болей, даже спустя 0, 5 – 1 год после субарахноидального кровоизлияния.

Плеоцитоз выявляют почти у 2/3 пациентов, он носит нарастающий в течение 4-6 дней характер, количество клеток колеблется от 13 до 3000 в 1 мкл. Плеоцитоз связан не только с прорывом крови в ликворные пути, но и с реакцией оболочек мозга на излившуюся кровь. Представляется важным определять в таких случаях истинный цитоз ликвора. Иногда при кровоизлияниях в мозг цитоз остается нормальным, что связано с ограниченными гематомами без прорыва в ликворное пространство, либо с ареактивностью оболочек мозга.

При субарахноидальных кровоизлияниях примесь крови может быть настолько велика, что ликвор визуально почти не отличим от чистой крови. В 1-й день количество эритроцитов, как правило, не превышает 200-500 х 109/л, в дальнейшем их количество увеличивается до 700-2000х109/л. В самые первые часы после развития небольших по объему субарахноидальных кровоизлияний при люмбальной пункции может быть получен прозрачный ликвор, однако к концу 1-х суток в нем появляется примесь крови. Причины отсутствия примеси крови в СМЖ могут быть те же, что при геморрагическом инсульте. Плеоцитоз, в основном нейтрофильный, свыше 400-800х109/л, к пятым суткам сменяется лимфоцитарным. Уже через несколько часов после кровоизлияния могут появиться макрофаги, которые можно считать маркерами субарахноидального кровоизлияния. Повышение общего белка обычно соответствует степени кровоизлияния и может достигать 7-11 г/л и выше.

СМЖ бесцветна, прозрачна, у 66% цитоз остается в пределах нормы, у остальных повышается до 15-50х109/л, в этих случаях вы- являются характерные инфаркты мозга, близко расположенные к ликворным путям. Плеоцитоз, преимущественно лимфоидно-нейтрофильный, обусловлен реактивными изменениями вокруг обширных ишемических очагов. У половины больных содержание белка определяется в пределах 0, 34-0, 82 г/л, реже до 1 г/л. Повышение концентрации белка обусловлено некрозом мозговой ткани, повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера. Содержание белка может увеличиваться к концу первой недели после инсульта и держатся свыше 1, 5 мес. Довольно характерным для ишемического инсульта является белково-клеточная (увеличение содержания белка при нормальном цитозе) или клеточно-белковая диссоциация.

АБСЦЕСС ГОЛОВНОГО МОЗГА

Для начальной фазы формирования абсцесса характерны нейтрофильный плеоцитоз и небольшое повышения белка. По мере развития капсулы, плеоцитоз уменьшается и нейтрофильный его характер сменяется лимфоидным, причем, чем больше развитие капсулы, тем менее выражен плеоцитоз. На этом фоне внезапное появление резко выраженного нейтрофильного плеоцитоза свидетельствует о прорыве абсцесса. Если же абсцесс располагался вблизи желудочковой системы или поверхности мозга цитоз составит от 100 до 400 в 3 мкл. Незначительный плеоцитоз или нормальный цитоз может быть тогда, когда абсцесс был отграничен от окружающей мозговой ткани плотной фиброзной или гиалинизированной капсулой. Зона воспалительной инфильтрации вокруг абсцесса в этом случае отсутствует или слабо выражена.

Наряду с белково-клеточной диссоциацией, считающейся характерной для опухолей, может иметь место плеоцитоз при нормальном содержанни белка в ликворе. При глиомах больших полушарий, независимо от их гистологии и локализации, повышение белка в ликворе наблюдается в 70, 3% случаев, причем при незрелых формах – в 88%. Нормальный или даже гидроцефальный состав желудочковой и спинальной жидкости может иметь место как при глубинных, так и при врастающих в желудочки глиомах. Это, в основном, наблюдается при зрелых диффузнорастущих опухолях (астроцитомы, олигодендроглиомы), без явных очагов некроза и кистообразования и без грубого смещения желудочковой системы. В то же время те же опухоли, но с грубым смещением желудочков, обычно сопровождаются повышением количества белка в ликворе. Гиперпротеинорахия (от 1 г\л и выше) наблюдается при опухолях, расположенных на основании мозга. При опухолях гипофиза содержание белка колеблется от 0, 33 до 2, 0 г\л. Степень сдвига протеинограммы находится в прямой зависимости от гистологической природы опухоли: чем злокачественнее опухоль, тем грубее изменения в белковой формуле ликвора. Появляются бета-липопротеиды, не обнаруживаемые в норме, снижается содержание альфа-липопротеидв.

У больных с опухолями мозга, независимо от их гистологической природы и локализации, довольно часто имеет место полиморфный плеоцитоз. Клеточная реакция обусловлена особенностями биологических процессов, протекающих в опухоли на определенных этапах ее развития (некрозы, геморрагии), обусловливающих реакцию. Окружающих опухоль тканей мозга и оболочек. Клетки опухоли больших полушарий мозга в жидкости из желудочков могут быть обнаружены в 34, 4%, а в спинальном ликворе – от 5, 8 до 15 % всех наблюдений. Основным фактором, обусловливающим попадание клеток опухоли в ликвор, является характер строения ткани опухоли (бедность связующей стромы), отсутствие капсулы, а также расположение новообразования вблизи ликворных пространств.

ХРОНИЧЕСКИЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (арахноидиты, арахноэнцефалиты, перивентрикулярные энцефалиты)

Содержание белка в спинномозговой жидкости у большинства больных остается в пределах нормы или незначительно повышено (до 0, 5 г/л). Увеличение белка до 1 г/л наблюдается крайне редко и чаще при менингоэнцефалитах, нежели при арахноидитах.