Как называется конечный итог эксперимента

Как называется конечный итог эксперимента

План:

1. Понятие педагогического эксперимента, его возможности.

2. Виды педагогического эксперимента: естественный, лабораторный, констатирующий и формирующий.

3. Этапы проведения эксперимента: предшествующий эксперимент, подготовка и проведение эксперимента, подведение итогов.

1. Понятие педагогического эксперимента, его возможности.

Проблема организации и планирования педагогического эксперимента выступает в теории и практике педагогики как одна из основных общетеоретических проблем, решение которой ведется в трудах многих известных педагогов: С. И. Архангельского, В. И. Михеева, Ю. К. Бабанского, В. И. Журавлева, В. И. Загвязинского, А. И. Пискунова. Под педагогическим экспериментом современная педагогика высшей школы понимает метод исследования, который используется с целью выяснения эффективности применения отдельных методов и средств обучения и воспитания.

Для педагогического эксперимента характерно, что исследователь активно включается в процесс возникновения и течения исследуемых явлений. Тем самым он проверяет свои гипотезы не только об уже существующих явлениях, но и о тех, которые нужно создать.

В отличие от обычного изучения педагогических явлений в естественных условиях путем их непосредственного наблюдения эксперимент позволяет целенаправленно изменять условия педагогического воздействия на испытуемых.

В педагогике объект исследования очень изменчив и обладает сознанием, поэтому при проведении эксперимента необходимо учитывать множество характеров, особенностей воспитания и способностей детей, а также особенности педагогов, общественные идеалы, и даже быстро меняющуюся моду, так как ее влияние на поступки подрастающего поколения очень велико. В педагогическом эксперименте объект исследования может сознательно помогать или сопротивляться экспериментатору. В этот состоит основное отличие педагогического эксперимента от физического, биологического или инженерного.

От каждого педагогического эксперимента необходимо требовать:

1. точного установления цели и задач эксперимента,

2. точного описания условий эксперимента,

3. определения в связи с целью исследования контингента детей,

4. точного описания гипотезы исследования.

Требования, предъявляемые к организации научного исследования:

1. Планирование исследования включает: подбор и апробацию методов и методик, составление логической и хронологической схем исследования, выбор контингента и количества испытуемых. Это план обработки и описания всего исследования.

2. Место проведения исследования: обеспечение изоляции от внешних помех, соблюдение санитарно-гигиенических требований, комфорта и непринужденной рабочей обстановки.

3. Техническое оснащение исследования должно соответствовать решаемым задачам, всему ходу исследования и уровню анализа полученных результатов.

4. Подбор испытуемых должен обеспечить их качественную однородность.

5. Составление инструкции на стадии планирования работы, которая должна быть четкой, краткой, однородной.

6. Составление полного и целенаправленного протокола исследования.

Обработка результатов исследования: количественный и качественный анализ и синтез полученных в ходе исследования данных.

2. Виды педагогического эксперимента: естественный, лабораторный, констатирующий и формирующий.

В педагогике различают естественный и лабораторный эксперименты. Естественный эксперимент проводится в обычных, естественных условиях обучения и воспитания (в дошкольном учреждении). В случае лабораторного эксперимента в дошкольном учреждении выделяется группа детей, с которыми исследователь проводит особые беседы, индивидуальное и групповое обучение и наблюдает за их эффективностью.

В психолого-педагогических исследованиях выделяют констатирующий и формирующий эксперименты. В первом случае педагог-исследователь экспериментальным путем устанавливает только состояние изучаемой педагогической системы, констатирует факт связи, зависимости между явлениями. Когда же педагог-исследователь применяет специальную систему мер, направленных на формирование у детей определенных личностных качеств, на улучшение их учения, трудовой деятельности, говорят уже о формирующем эксперименте.

Констатирующий эксперимент предшествует формирующему. Практически это не просто констатация состояния данного объекта, а широкий анализ состояния данного вопроса в практике обучения и воспитания, анализ массового материала и показ положения экспериментального коллектива в этой массовой картине.

В педагогике эксперимент выступает в тесной взаимосвязи с другими методами исследования. Педагогический эксперимент является методом комплексного характера, так как предполагает совместное использование методов наблюдений, бесед, интервью, анкетных опросов, диагностирующих работ, создания специальных ситуаций и др.

Все эти методы применяются как на первом этапе проведения педагогического эксперимента для того, чтобы «замерить» начальное состояние системы, так и для последующих более или менее частых «срезовых» замеров ее состояний, чтобы на завершающей стадии сделать вывод о справедливости выдвинутой гипотезы. Педагогический эксперимент — это своеобразный комплекс методов исследования, предназначенный для объективной и доказательной проверки достоверности педагогических гипотез.

Модель наиболее типичного педагогического эксперимента строится на сравнении экспериментальной и контрольной групп. Результат эксперимента проявляется в изменении, которое произошло в экспериментальной группе по сравнению с группой контрольной. Такой сравнительный эксперимент в практике применяется в разных вариантах. При помощи статистических процедур выясняется, отличаются ли экспериментальная и контрольная группы. Сравниваются данные, полученные перед экспериментом и по его окончанию, либо только в конце экспериментального исследования.

Если исследователь не располагает двумя группами — экспериментальной и контрольной, он может сопоставлять данные эксперимента с данными, полученными до эксперимента, при работе в обычных условиях, но при этом выводы необходимо делать очень осторожно, так как данные были собраны в разное время и в разных условиях.

При создании экспериментальных и контрольных групп экспериментатор сталкивается с двумя различными ситуациями: он может либо сам организовать эти группы, либо работать с уже существующими группами или коллективами. В обоих случаях важно, чтобы экспериментальная и контрольная группы были сравнимы по основным показателям равенства начальных условий, существенным с точки зрения исследования.

3. Этапы проведения эксперимента: предшествующий эксперимент, подготовка и проведение эксперимента, подведение итогов.

Предшествующий эксперименту этап включает в себя тщательный теоретический анализ ранее опубликованных по этой теме работ; выявление нерешенных проблем; выбор темы данного исследования; постановку цели и задач исследования; изучение реальной практики по решению данной проблемы; изучение существующих в теории и практике мер, содействующих решению проблемы; формулирование гипотезы исследования. Она должна требовать экспериментального доказательства ввиду новизны, необычности, противоречия с существующими мнениями.

Подготовка к проведению эксперимента состоит из ряда задач:

— выбор необходимого числа экспериментальных объектов (числа детей, групп, ДОУ и др.);

— определение необходимой длительности проведения эксперимента. Слишком короткий срок приводит к необоснованному преувеличению роли того или иного средства обучения, слишком длительный срок отвлекает исследователя от решения других задач исследования, повышает трудоемкость работы.

— выбор конкретных методик для изучения начального состояния экспериментального объекта, анкетного опроса, интервью, для создания соответствующих ситуаций, экспертной оценки и др.;

— определение признаков, по которым можно судить об изменениях в экспериментальном объекте под влиянием соответствующих педагогических воздействий.

Проведение эксперимента по проверке эффективности определенной системы мер включает:

— изучение начального состояния системы, в которой проводится анализ начального уровня знаний и умений, воспитанности определенных качеств личности или коллектива и др.;

— изучение начального состояния условий, в которых проводится эксперимент;

— формулирование критериев эффективности предложенной системы мер;

— инструктирование участников эксперимента о порядке и условиях эффективного его проведения (если эксперимент проводит не один педагог);

— фиксирование данных о ходе эксперимента на основе промежуточных срезов, характеризующих изменения объектов под влиянием экспериментальной системы мер;

— указание затруднений и возможных типичных недостатков в ходе проведения эксперимента;

— оценка текущих затрат времени, средств и усилий.

Подведение итогов эксперимента:

— описание конечного состояния системы;

— характеристика условий, при которых эксперимент дал благоприятные результаты;

— описание особенностей субъектов экспериментального воздействия (воспитателей и др.);

— данные о затратах времени, усилий и средств;

— указание границ применения проверенной в ходе эксперимента системы мер.

Перед педагогом-исследователем всегда встает вопрос: сколько детей включить в эксперимент, сколько педагогов должно участвовать в нем? Ответить на этот вопрос — значит осуществить репрезентативную (показательную для всей совокупности) выборку числа экспериментальных объектов.

Выборка должна, во-первых, быть представительной с точки зрения охвата детей. Задачи эксперимента и число объектов, включаемых в него, тесно взаимосвязаны и могут влиять друг на друга. Однако решающим элементом все же являются задачи эксперимента, которые педагог намечает заранее. Именно они определяют необходимый характер выборки. Когда речь идет об эксперименте по воспитательным проблемам, то здесь возможны случаи, когда в эксперимент вовлекаются 30—40 человек (при такой выборке возможно обрабатывать статистические данные). Если же исследователь разрабатывает рекомендации для целой возрастной группы, то в эксперимент надо включать представителей каждого отдельного возраста.

Уравниваемыми условиями проведения эксперимента называются условия, обеспечивающие сходство и неизменность протекания эксперимента в контрольных и экспериментальных классах. К уравниваемым условиям обычно относятся: состав (примерно одинаковый в экспериментальных и контрольных группах); воспитатель (один и тот же воспитатель ведет занятия в экспериментальных и контрольных группах); учебный материал (одинаковый круг вопросов, равный объем); равные условия работы (одна смена, примерно одинаковый порядок следования занятий по расписанию и т.д).

Литература:

1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Загвязинский В. И., Атаханов Р. – М.: Академия, 2005.

2. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы психологического исследования: учеб. метод. пособие / Гадельшина Т. Г. – Томск, 2002.

3. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология: теория и методы: учебник для вузов / Корнилова Т. В. – М.: Аспект Пресс, 2003.

4. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты / Кузин Ф. А. – М., 2000.

Анализ результатов эксперимента, общий вывод

2.2 Анализ результатов эксперимента, общий вывод

Как уже было сказано, первые уроки в рамках эксперимента были рассчитаны на адаптацию учеников экспериментального класса к новой технологии оценивания их знаний. К третьему уроку учащиеся освоились, и началась их активная работа.

Дальнейшие уроки в рамках эксперимента проходили в высоком темпе, учащиеся стремились набрать как можно больше баллов и поэтому старались быстро и правильно выполнять задания. Практически все запланированные задания были ими выполнены, лишь компьютерные презентации по тригонометрическим функциям вызвали небольшие трудности. Задания выполнялись на высоком уровне, учащиеся ответственно подходили к их выполнению, часто обращались за помощью. После каждого урока на перемене им объявлялись набранные за урок баллы. Окончательное подведение итогов проводилось после написания проверочной работы в рамках эксперимента. Результаты учащихся учитывались при выставлении четвертных оценок.

По результатам эксперимента 33% учащихся экспериментального класса повысили свою оценку в среднем на 1 балл, из них – значительное число «троечников» (см. приложение 4).

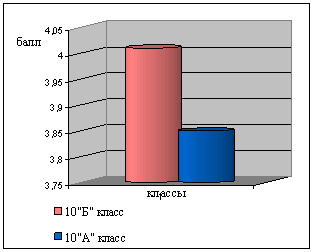

Итоговая проверочная работа была написана экспериментальным классом очень хорошо. Результаты этой же работы в контрольном классе немного хуже – в среднем ниже на 0,2 балла. Средний балл по результатам итоговой работы в 10 «А» классе – 3,85, в 10 «Б» классе – 4,01. Это иллюстрирует следующая диаграмма:

Таким образом, учащиеся экспериментальной группы показали более высокие результаты. Но, что немаловажно, полученные ими знания и умения оценены не только более высоким баллом, а являются прочными и качественными по своей природе.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что гипотеза нашего исследования полностью подтверждается, даже в рамках небольшого числа уроков по определенным темам.

Данная глава посвящена практическому исследованию дипломной работы. Гипотеза исследования: применение балльно-рейтинговой системы оценивания, разработанной совместно с учителем математики в 10-м классе, покажет более глубокий качественный срез знаний старшеклассников. Соответственно, цель данного исследования – проверить на практике гипотезу, т.е. эффективность применения балльно-рейтинговой технологии оценки достижений старшеклассников. Для этого была разработана и апробирована на практике балльно-рейтинговая система оценивания.

Результаты применения данной технологии показали, что учащиеся экспериментального класса не только показали более высокие количественные результаты работы, но и на должном уровне усвоили необходимые знания, приобрели умения и навыки самостоятельной работы, работы с источниками литературы и Интернет, научились грамотно помогать своим товарищам, делать необходимые дополнения и исправления.

Прогресс в работе учащихся можно, в частности, проследить на примере двух уроков, проведенных в начале и конце эксперимента, которые представлены в виде таблицы по основным этапам урока. Также приведенные во втором параграфе главы диаграммы наглядно иллюстрируют конечные результаты эксперимента.

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза исследования подтверждается – применение балльно-рейтинговой технологии оценивания старшеклассников действительно оказалось эффективным и показало хорошие результаты.

Данная работа посвящена балльно-рейтинговой технологии оценивания достижений старшеклассников. Перед ее выполнением была поставлена цель: подробное изучение и применение на практике балльно-рейтинговой системы оценивания достижений учащихся, выявление плюсов и минусов ее использования, как для педагогов, так и для учеников. В ходе выполнения работы поставленная цель, а также вытекающие из нее задачи были достигнуты. Также свое подтверждение нашла и гипотеза исследования: применение балльно-рейтинговой системы оценивания в 10-м классе показало более глубокий качественный срез знаний старшеклассников.

Первая глава работы посвящена теоретическим основам балльно-рейтинговой системы оценивания достижений учащихся. В ней показывается несостоятельность традиционной пятибалльной системы оценивания. В результате анализа различной литературы по теме ее недостатки удалось свести к следующим:

1) общепринятая система выполняет функцию внешнего контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя, не предполагая оценки учеником собственных действий;

2) затрудняет индивидуализацию обучения;

3) является малоинформативной;

4) часто имеет травмирующий характер.

Далее как одно из альтернативных направлений совершенствования оценки знаний была рассмотрена рейтинговая система оценивания, которая в самом общем виде основана на учете накапливаемых оценок учащимися в баллах за выполнение текущих работ или регулярно проводимых контрольных мероприятий.

Нами было изучено и проанализировано достаточное количество литературы по теме, в результате чего и были достигнуты следующие задачи исследования:

1) выявить недостатки пятибалльной системы оценивания;

2) раскрыть понятие рейтинговой системы оценки знаний;

3) описать построение рейтинговой технологии оценивания.

Мы выяснили, что в отличие от традиционной, рейтинговая оценка направлена на дифференциацию уровня знаний ученика. Она позволяет заметить даже незначительные изменения в усвоении учебного материала каждым учащимся, ориентирована на стимулирование его работы в течение всего учебного года и обеспечивает одинаковый подход к оценке качества обучения, т.е. объективность диагностики знаний.

Во второй главе работы описывается проведенный эксперимент по применению балльно-рейтинговой технологии оценивания в старшей школе. Перед его проведением была поставлена гипотеза исследования: применение балльно-рейтинговой системы оценивания, разработанной совместно с учителем математики в 10-м классе, покажет более глубокий качественный срез знаний старшеклассников. В результате проведенного эксперимента в рамках восьми уроков данная гипотеза нашла свое подтверждение: примерно 33% учащихся экспериментальной группы показали отличные результаты и более качественное усвоение материала. Таким образом, была достигнута еще одна задача исследования: на примере проведенного эксперимента показать эффективность балльно-рейтинговой системы оценивания достижений старшеклассников.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: реформирование традиционной системы оценивания необходимо, и как один из ее альтернативных вариантов может быть предложена балльно-рейтинговая технология оценки учебных и внеучебных достижений школьников, которая действительно является эффективной, достаточно понятной, обладает неоспоримыми достоинствами для педагогов и учеников и может развиваться с течением времени.

Список используемой литературы

1. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. Ч.1. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1993. – 126 с.

2. Воробьев Г.Г. Легко ли учиться в американской школе? – М.: Просвещение, 1993. – 90 с.

3. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология – М.: Народное образование, 2000. – 240 с.

4. Гузеев В.В. Оценка, рейтинг, тест. – М.: Народное образование, 1998 // Школьные технологии, 1998. – 135 с.

5. Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современные педагогические технологии в профильном обучении: учеб.-метод. пособие для учителей/ Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006. – 176 с.

6. Капустина Г.Ю. Рейтинговая система – плюсы и минусы/ Г.Ю. Капустина// Дошкольное воспитание. – 1995. – №11. – С. 46-48.

7. Капустина Г.Ю. Рейтинговая система контроля знаний// Тезисы международной научно-практической конференции. Профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы – М., 1996. – С. 63-78.

8. Калужская М.В. Рейтинговая система оценивания. Как? Зачем? Почему?/ Калужская М.В., Уколова О.С., Каменских И.Г. – М.: Чистые пруды, 2006. – 244 с.

9. Калужская М.В., Уколова О.С. Рейтинговая система как интегративная модель оценки параметров образования/ М.В. Калужская, О.С. Уколова // Педагогический вестник. – 2004. – №23-24. – С. 36-40.

10. Кларин М.В. Как легко и с пользой провести аттестацию: психологические рекомендации для администрации и учителей/ М.В. Кларин // Директор школы. – 1995. – №6. – С. 1-8.

11. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М.: Чистые пруды, 1998. – 257 с.

12. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-метод. пособие. – М.: Пед. о-во России, 2000. – 198 с.

13. Логинова Г.А. Новая форма контроля/ Г.А. Логинова// Народное образование. – 1998. – №4. – С. 119-121.

14. Модернизация общего образования: оценка образовательных результатов/ Под ред. В.В. Лаптева, А.П. Тряпицыной. – СПб.: Союз, 2002. – 249 с.

15. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2000. – 211 с.

16. Полякова А.А. Рейтинговая система контроля и оценки знаний по педагогике. – М.: Просвещение, 1998. – 98 с.

17. Прутченков А.С. Учим и учимся, играя (Игровая технология экономического воспитания школьников). – М.: МПА, 1997. – 150 с.

18. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие для пед. вузов. – М.: Народное образование, 1998. – 165 с.

19. Семенов В.А. Управление познавательными поступками учеников на их персональных маршрутах в пространстве дидактических событий/ В.А. Семенов// Школьные технологии. – 1996. – №6. – С. 64-83.

20. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика: введение в теорию и методику эвристической деятельности. –М.:Аспект Пресс, 1995. –320 с.

21. Сыромолотов Е.Н. Годятся ли школьные оценки для ВУЗов?/ Е.Н. Сыромолотов// Информатика и образование. – 1998. – №8. – С.111-116.

22. Табаков Т.П. Реформа системы педагогического образования/ Т.П. Табаков// Народное образование. – 1992. – №5. – С. 41-46.

23. Ушаков К.М. Управление школьной организацией: организационные и человеческие ресурсы – М.: Сентябрь, 1995. – 147 с.

24. Фридман Л.М. Психологическая наука – учителю. – М.: Педагогика, 1991. – 278 с.

25. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов.– СПб: Питер, 2001. – 149 с.

Результаты опроса экспертов

Сравнительная матрица баллов учеников класса

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | ||

| А | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |

| Б | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |

| В | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |

| Г | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |

| Д | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |

| Е | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |

| Ж | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |

| З | 1 | ||||||||||||||||||||

| И | 1 | ||||||||||||||||||||

| К | 1 | ||||||||||||||||||||

| Л | 1 | ||||||||||||||||||||

| М | 1 | ||||||||||||||||||||

| Н | 1 | ||||||||||||||||||||

| О | 1 | ||||||||||||||||||||

| П | 1 | 1 | |||||||||||||||||||

| Р | 1 | ||||||||||||||||||||

| С | 1 | ||||||||||||||||||||

| Т | 1 | ||||||||||||||||||||

| У | 1 | ||||||||||||||||||||

| Ф | 1 |

Механизм конвертации оценки по дисциплине в оценку по традиционной шкале и шкале ECTS

| Отношение набранной суммы баллов за дисциплину к максимально возможной | Оценка по дисциплине по 4-х балльной шкале | Оценка по дисциплине по шкале ECTS |

| 90% и более | 5 | A |

| 80-89% | 4 | B |

| 75-79% | 4 | C |

| 65-74% | 3 | D |

| 60-64% | 3 | E |

| Хотя бы один из модулей оценен на «2» | 2 | FX |

Сравнительная диаграмма результатов проведенного эксперимента по алгебре в 10 «Б» классе